مظاهر الفكر الوحدوي في برنامج الحركة الإصلاحية

(الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها) أنموذجا

ﺃ. د. حميدي ابو بكر الصديق

ﺃ. محمد علي مساعد

-جامعة محمد بوضياف - المسيلة - الجزائر

الملخص:

لقد بدأ تبلور الحركة الوطنية الجزائرية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وظهرت تيارات سياسية وشخصيات وطنية ممثلة للشعب الجزائري، وكانت مختلفة في التوجهات والمشارب السياسية (استقلالي، إصلاحي، إدماجي، شيوعي) مما جعل برامجها السياسية تختلف من تيار إلى آخر، هذا الإختلاف كان عائقا في توحيد العمل السياسي للحركة الوطنية الجزائرية، وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك محاولات لتوحيد العمل السياسي في جبهة واحدة ضد الاستعمار الفرنسي.

إن أغلب الدراسات التي تتناول مظاهر العمل الوحدوي في الفكر الإصلاحي منذ إرهاصاته الأولى إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية تتطرق في دراساتها إلى المحاولات الوحدوية في الحركة الوطنية الجزائرية التي كانت الحركة الإصلاحية الجزائرية طرفا فاعلا فيها منذ محاولاتها الأولى التي تمثلت في المؤتمر الإسلامي سنة 1936، مرورا بتحالف أحباب البيان سنة 1943، إلى غاية ظهور جبهة التحرير الوطني، دون تسليط الضوء والتعمق في دراسة الجبهة الجزائرية من أجل الدفاع عن الحرية واحترامها التي ظهرت سنة1951، وضمت كل التيارات الحركة الوطنية في جبهة واحدة للدفاع عن حقوق الجزائريين.

ويعد العمل الوحدوي في الفكر الإصلاحي الجزائري مظهرا سعت إليه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حيث سعت إلى خلق أرضية توافيقه بين مختلف تيارات الحركة الوطنية الجزائرية ومن ابرز مظاهر العمل الوحدوي لدى الحركة الإصلاحية هي الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها سنة 1951. وسنحاول من خلال هذا المقال إبراز والتركيز على مجموعة من العناصر قصد تسليط الضوء على الرؤية التوافقية في الفكر الإصلاحي لدى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وذلك من خلال :

1- مظاهر العمل الوحدوي في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

2- دور الجمعية في تأسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها

3- تكريس الفكر الإصلاحي في برنامج الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها

4- تجسيد المطالب الإصلاحية من خلال مطالب الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها مقدمة :

اتجهت الجزائر مع مطلع القرن العشرين بعد فشل المقاومات الشعبية إلى المقاومة السياسية ، وقد تطورت هذه المقاومة في شكل تيارات وأحزاب عديدة ، وبرامج متباينة وأهداف متقاربة وهي العمل والإعداد لاستقلال الجزائر وإنقاذها من الاستعمار الفرنسي.

وقد لعبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دورا مهما وبارزا في التقارب السياسي الذي حدث بين مختلف أطياف الحركة الوطنية الجزائرية، وذلك من اجل جلب الجزائريين اليها ، وتجنيدهم في المعركة ضد الاستعمار .

وبالفعل فان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على غرار باقي تيارات الحركة الوطنية قد كان لها اليد الفضلى في الرؤية التوافقية التي حدثت بينها ، كما في سنة 1936 في المؤتمر الإسلامي ، وقد كان هدف الجمعية من هذه التحالفات هو التحرر والاستقلال والهوية العربية الإسلامية ، وفي الحقيقة لقد سعت الجمعية على وجود تكتيك تعمل بواسطته لتصل إلى الهدف المنشود ،فتكتيك العلماء كان في التركيز على الهوية الجزائرية العربية الإسلامية ، ولقد سعت الجمعية إلى تجسيد مطالبها وأهدافها خاصة في بداية خمسينيات القرن العشرين وذلك في ايطار الرؤية التوافقية بين أحزاب الحركة الوطنية والتي تجسدت في تشكيل الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها سنة 1951.

وسنحاول في هذا المقال التركيز على إسهامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها، من خلال طرحنا لهذه الإشكالية:

كيف ساهمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في تشكيل جبهة الدفاع عن الحرية واحترامها ؟

والى أي مدى استطاعت الجمعية تجسيد مطالبها ومبادئها من خلال مطالب الجبهة؟

1– مظاهر العمل الوحدوي في برنامج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دور جمعية العلماء في تأسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها:

توجت الاتصالات والمشاورات العديدة بين مختلف تشكيلات الحركة الوطنية الجزائرية،بعقد سلسلة من الاجتماعات الممهدة للإعلان الرسمي عن ميلاد الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها, وعقدت هذه الاجتماعات أيام 22,23,24 جويلية 1951م,أسفرت عن تشكيل لجنة إنشائية لتأسيس الجبهة والتي أصدرت بلاغا مشتركا باسم حركة الانتصار ,الاتحاد الديمقراطي,الحزب الشيوعي,جمعية العلماء وشخصيات حرة يوم 25 جويلية 1951م، وقد كان هذا البيان عبارة عن نداء وحدوي بين مختلف الهيئات السياسية الجزائرية .

وقد قامت اللجنة الإنشائية بتحرير النظام الداخلي لهذه الجبهة،والذي سيعرض يوم 5 اوت 1951 م على الحاضرين،ويتمثل هذا النظام أساسا في تأسيس هيئتين :

1-المجلس الإداري: وهو عبارة عن اللجنة الإدارية للجبهة،وتتكون من ممثلي الهيئات الوطنية الأربعة والشخصيات المستقلة ,حيث مثلت كل هيئة بستة أعضاء,وبالتالي عدد أعضاء هذا المجلس هو ثلاثون عضوا وتتمثل مهامه أساسا في :

أ) احتفاظ المجلس الإداري بحقه في رفض مسؤولية أي عمل باسم الجبهة من طرف اي كان من المشاركين فيها ، ذ لم يحظ سلفا بموافقة المكتب الدائم للجبهة.

ب) رفع مسؤولية اللجان عن اي عمل يهم الجبهة إلا أمام المجلس الإداري للجبهة.

ج) عقد فروع الجبهة لاجتماعات عامة في القطر الوطني يوجهون أثناءها تصريحا موحدا إلى السلطات الفرنسية

د) الشروع في حملة صحفية على إثر الاجتماع العام الذي سيعقد يوم 05 اوت 1951م.

2)المكتب الدائم:الذي هو عبارة عن الأمانة العامة للجبهة ,وتتكون من عشرة أعضاء,عضوان لكل حركة ,وعلى هؤلاء أن يقيموا في العاصمة، وقد حددت مهامه بما يلي:

- طبع وتوزيع قائمة من اللوائح الاحتجاجية للإمضاء على اللجان والهيئات وأتباع الأحزاب والحركات والشخصيات،ذلك من اجل تثبيت الأهداف التي ترمي إليها الجبهة.

- توجيه وفد إلى فرنسا مهامه :

*عقد ندوات صحافية.

*الاتصال بالأحزاب السياسية والشخصيات والمنظمات الديمقراطية والفرق البرلمانية.

*تنظيم اجتماعات عامة.

وفي الأخير أكدت الهيئات على أن هذا الاتفاق لا يمس باي حال من الاحوال استقلال ونشاط كل حركة في ميدانها الخاص خارج الجبهة.

عقدت الجمعية التأسيسية للجبهة الجزائرية يوم 05 أوت 1951م ,في قاعة السينما دانيا زاد بقلب العاصمة ,حضرها حوالي 500 مندوب ,نقلت أحداثه جريدة المنار ,من خلال مقال مطول جاء فيه ما يلي"يوم الأحد 3 ذو القعدة 1370 الموافق 05 أوت 1951 م,انعقد بقاعة دانيا زاد بالجزائر العاصمة الاجتماع العام الذي دعت إليه اللجنة الإنشائية لتأسيس الجبهة ,...وقد لبى الدعوة عدد عظيم من الجزائريين اقبلوا من سائر أنحاء القطروجلهم من المسؤولين عن الحركات الديمقراطية في المدن والقرى المختلفة ,وحضر الاجتماع بعض النساء ,وقد اكتظت القاعة بالحاضرين...". وتلا عقد هذه الجمعية،نشر بلاغ في جريدة المنار أعلنت فيه الجمعية عن الميلاد الرسمي للجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها .

جاء فيه:" ان الجمعية العامة قد انعقدت في الجزائر العاصمة ...وبعدما سمعت إلى مختلف الخطباء ,صادقت على تأسيس الجبهة الجزائري للدفاع هن الحريات واحترامها ".

أهداف الجبهة:

جاءت أهداف الجبهة في خمس نقاط نشرتها جريدة المنار ضمن البلاغ الذي نشرته الجبهة الإنشائية يوم 25 جويلية 1951م وهي :

- إلغاء الانتخابات التشريعية المزعومة التي جرت في 17 جوان 195م ,والتي في الواقع تعيين الإدارة لا أشخاص لم يكلفهم الشعب الجزائري بتمثيله,وينكر عليهم التحدث باسمه.

- احترام حرية الانتخاب في القسم الثاني .

- احترام الحريات الأساسية :حرية الضمير,الفكر,الصحافة والإبداع.

- محاربة القمع بجميع أنواعه,لتحرير المعتقلين السياسيين,ولإبطال التدابير الاستثنائية الواقعة على مصالي الحاج.

- إنهاء تدخل الإدارة في الديانة الإسلامية.

تعتبر هذه الأهداف الخمسة التي أنشئت من اجلها الجبهة هي نفسها الدوافع التي دفعت الحركات السياسية إلى تأسيسها. ومن الوهلة الأولى يظهر لنا بوضوح بصمات كل حركة كتعبير عن مطالبها ومواقفها ومبادئها,وكذلك الدوافع التي تقف وراء انضمامها لهذا التجمع(الجبهة),فحركة الانتصار وجدت نفسها في مأزق سياسي كبير بعد إن دخلت معترك الانتخابات ,وكانت النتيجة إن توجهها لم يكن سليما,وأثبتت الأيام فشله في تحقيق مطالب الجزائريين,بل وأكدت صحة وجهة نظر الجناح الثوري المطالب بالكفاح المسلح,فكان لابد على قيادتها إن تجد مخرجا لهذا المأزق,وهكذا التقت جهودها مع جهود ورغبات الحركات الأخرى في تأسيس الجبهة.

وكذلك كان الحال مع الحركات الأخرى التي عرف هي الأخرى في بداية الخمسينات انسدادا سياسيا وفقدت زمام المبادرة،وكانت الإدارة الفرنسية قد استعادت التحكم في الوضعية السياسية,وفرضت على تلك الأحزاب الركون إلى موقف الدفاع عن النفس,فأسسوا الجبهة الجزائرية.

وللتأكيد على تلك البصمات التي تحدثنا عنها سابقا في تحديد أهداف الجبهة,نعود إلى ما جاء في تدخلات الممثلين الرسميين للحركات الجزائرية المؤسسة لهذه الجبهة أثناء انعقاد الجمعية التأسيسية,حيث صرح العربي تبسي عن العلماء في خطاب طويل قائلا :"...هذه الجبهة لا تسأل أحدا ان كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا,إنما تسأله هل هو مناضل في سبيل الحق,مكافح في سبيل الحرية,...إن الجبهة ملك لكل الجزائريين...وان ما يشغلني هو حرية العقيدة الإسلامية,...يجب ان نترك الإسلام ينشغل بأموره,فالدين المظلوم ينضم الى سائر المظلومين,ويكون واجهة الكفاح معهم"

أما احمد بومنجل عن الاتحاد الديمقراطي نقتطف من حديثه ما يلي: "...فالجبهة الجزائرية لن تقف حتى يتحطم القهر الأعمى الذي قهر شعبنا وشبابنا,ولن نتوقف حتى يتمتع الجزائريون من دون تفضيل بينهم بجميع الحريات:حرية الفكر,حرية التعبير,حرية التنقل,...".

بينما تحدث احمد مزغنة عن حركة الانتصار وجاء في حديثه:"...إن النضال منن اجل إلغاء الانتخابات والقمع,ومن اجل حرية التصويت أصبح ضروريا...".

وفي نفس السياق جاء حديث العربي بوهالي الأمين العام للحزب الشيوعي.

إن هذه الأهداف كانت محدودة,لذلك كان نشاط الجبهة محدودا في إطار هذه الأهداف,ففي هذا الصدد نشر الحزب الشيوعي مقالا حول هذه الأهداف نقتبس منه هذه الأسطر:"...من 21 جويلية 1946 الى 21 جويلية. خمسة أعوام من إعلان الحزب الشيوعي الذي طالب بالوحدة, لكن هذه الجبهة ليست تلك التي ندعو إلى تأسيسها, لأنها محدودة في الأهداف,...ولكن هذا لا يمنع من تقويتها لقيادة شعبنا إلى الاستقلال الوطني".

كما اعتبرت حركة الانتصار إن هذه الأهداف محدودة, وجاء ذلك على لسان زعيمها مصالي الحاج الذي بعث ببرقية من فرنسا يوم تأسيس الجبهة للمجتمعين نقتطف منها :"...لقد تتبعت باهتمام كبير تطور المساعي في الاتحاد والتي تكللت في النهاية بالنجاح ,فالأحزاب الجزائرية والشخصيات التي وصلت بعد جهود عظيمة إلىإنشاء الجبهة قد قاموا بعمل جليل...ولكي يكون الاتحاد مثمرا ... يجب أن يمتد إلى أهداف أكثر سعة... يجب على الجبهة أن توسع برنامج عملها إلى الاستقلال والسيادة القومية في بلادنا...".

وقد أيد هاذين الرأيين الأستاذ محمود بوزوزو صاحب جريدة المنار الذي كان في البداية متفائلا بميلاد الجبهة, وعبر عن ذلك في مقال مطول بعنوان "بارقة أمل...خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الاتحاد القومي", حيث وصف الجبهة بالبشري ومما جاء في كلامه ما يلي "...أنها لبشرى تشرح الصدور وتنعش الآمال وتقوي التفاؤل بمستقبل هذا الوطن,...بشرى تشحذ القرائح ونزكي الهمم وتدفع بالعاملين الى مضاعفة الجهود,...بشرى تهز الضمائر الجامدة"

3- موقف الإدارة الفرنسية من تأسيس الجبهة:

أثار تكوين الجبهة الجزائرية سخط الإدارة الاستعمارية وأبواقها من وسائل الإعلام التي يوجهها المعمرون وتصريحات المسؤولين الاستعماريين,فقد جن جنون جريدة "البرقية اليومية"La dépêche quotidienne للمعمر بورجو.حيث كانت هذه الجريدة معروفة بعدائها للعروبة والإسلام, وكانت هذه الجريدة السباقة لشن حملة ضد الجبهة ,فأصدرت مقالا في 07 اوت 1951,إي يومين بعد التأسيس الرسمي للجبهة,أكدت فيه إن الخطر الحقيقي يأتي من الوطنيين وان هذه الجبهة هي جبهة شغب وفوضى معادية لفرنسا,ولقد تم تحالف التعصب الشيوعي الشمولي مع التعصب الإسلامي.

من خلال هذا المقتطف من المقال,نلاحظ إن الجريدة اتهمت الجبهة بالشغب والفوضى وصنفتها في التيار المعادي لفرنسا,رغم أن هذه الجبهة لم تقم بأي عمل أو تصريح يمكن من خلاله إصدار الحكم عليها واتهامها بأنها من إيعاز جمعية العلماء المسلمين والحزب الشيوعي, بدون ذكر الاتحاد الديمقراطي وحركة الانتصار والشخصيات الحرة,مما يدل على ان الجريدة بقيت وفية لخطها المعادي للإسلام. ومن جهة أخرى كانت الولاية العامة ترى أن الجبهة تأسست على التعصب الديني والإسلامي مادامت الجمعية عضوا فيها,ودليلها على ذلك وجود الشيخ العربي تبسي والشيخ محمد خير الدين في الأمانة الدائمة للجبهة وورود مطلبها المتمثل في فصل الدين عن الدولة من ضمن مطالب الجبهة.

ودائما في إطار رد فعل الإدارة الاستعمارية نشرت جريدة صدى الجزائر للمستعمر دوسيرينيDussirini تصريح للمعمر ريمون لاكير RAYMAND LAQUIRE مضمونه "ان الجبهة الجزائري هي عبارة عن تحالف الأحزاب المسلمة مع أطراف أجنبية,والمقصود هنا هو إعادة ما حدث سنة 1945م...وان المبادرة في هذا التجمع هي من أصل ستاليني(شيوعي)".

يحاول صاحب هذا التصريح أن يعيد إلى الذاكرة مأساة مجازر 08ماي 1945م والتي جاءت حسب تعبيره, نتيجة لتجمع أحباب البيان والحرية الذي استقطب كل الجزائريين, لذلك فالشيء الذي يفهم من هذا التصريح إن إدارة الاستعمار تخشى من وحدة الجزائريين, لذلك اتهمت الجبهة أنها بمبادرة شيوعية بغية تشتيت الوحدة.

وجاء في نفس السياق تصريحا أخر لجاك شوفالييJacques CHEVALIER نشرته جريدة المستقبل L'avenir أكد فيه أن الحزب الشيوعي الجزائري بالنسبة للجبهة الجزائرية ليس بمجرد متنفس فقط, بل هو المنشط أو المحرك لهذه الوحدة، وقد جاء في كتابه نحن الجزائريون (Nous Algériens) إن الجبهة الجزائرية تأسست من إيعاز الحزب الشيوعي الذي دعي الأحزاب والهيئات الوطنية إلى ضرورة الوحدة والاتحاد يوم 21 جويلية 1946,وذلك بتأسيس جبهة وطنية ديمقراطية جزائرية,وبعد مضي خمس سنوات عن هذه الدعوة, تأسست الجبهة أمام أزمة حكومية فرنسية.

يمكننا القول بصفة عامة أن الإدارة الاستعمارية شنت حملة إعلامية على الحزب الشيوعي واتهمته انه هو الذي كان وراء تأسيس الجبهة الجزائرية, رغم انه كان مثل بقية الأعضاء المؤسسين.

4-تكريس الفكر والمطالب الإصلاحية من خلال برامج ومطالب الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها:

بعد الجمعية التأسيسية للجبهة, شرع المكتب الدائم(الأمانة) في عمله وذلك بنشر مناشير ونداءات وتأسيس لجان وبعث وفد إلى منطقة الاوراس لتقصي الحقائق عن الوضعية المزرية التي تعيشها المنطقة جراء أعمال العنف, وقد نشرت جريدة المنار تقرير ذلك الوفد جاء فيه :"...إن الجبهة الجزائرية بمجرد تشكيلها فاجأتهاحوادث "اوراس" التي صدر التنبيه على خطورتها, فعينت الجبهة وفدا توجه حينا إلى تلك الأماكن لا جراء التحقيق...".

تعدو أصول هذه الأحداث التي تعيشها الاوراس حسب التقرير, إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 جوان 1951م, ذلك أن الناخبين الذين أرادوا "القواد"إرغامهم على التصويت على المرشحين الرسميين احتجوا بكل قوة على هذه الأساليب. كما أشار نفس التقرير إلى طبيعة السياسة الاستعمارية المنتهجة في الاوراس وهي طبيعة إرهابية قمعية.

حل لهذه الوضعية,قام المكتب الدائم للجبهة بإيفاد وفد يوم 23اوت 1951م الى الولاية العامة,وطلب مقابلة الكاتب العام, فاعتذر هذا الأخير بحجة انه كان في اجتماع.

اعتبر كلود كولو ايفاد الجبهة لوفد منها إلى جبال الاوراس عمل فريد وجديد في النضال ضد العنف.

كما شرعت الجبهة في الدفاع عن حرية الفكر والصحافة ,بإصدار بيان تستنكر فيه مصادرة السلطات الاستعمارية للعدد رقم ثلاثين من جريدة الجزائر الحرة,جاء فيه:"...حيث ان العدد الثلاثين من الجزائر الحرة قد صودر يوم السبت 11 اوت 1951م بأمر من عامل عمالة الجزائر,...وحيث إن الجزائر الحرة منذ صدور العدد الأول منها لاتزال هدفا للمصادرات والمطاردات من قبل الاستعمار,...وحيث إن هذه المصادرات تصيب في الصميم الحريات الأساسية المسجلة في ميثاق الأمم المتحدة والدستور الفرنسي نفسه,...فنحن نعلن عن عزمنا على القيام بعمل في سبيل فرض احترام حرية صدور جريدة الجزائر الحرة,وحرية الصحافة في الجزائر...".وفي هذا السياق نشر المؤرخ الدكتور عبد الحميد زوزو تقارير الشرطة الاستعمارية التي تناولت عملية مصادرة هذه الجريدة ابتداء من نوفمبر 1947م إلى غاية سبتمبر 1951م,حيث جاء في التقرير الخاص بمصادرة العدد ثلاثين من الجريدة إن الشرطة الفرنسية قامت بحجز عشرين ألف نسخة منها.

ولاستقطاب الجماهير، قامت الجبهة بعقد اجتماعات ومهرجانات، وفي هذا الصدد قامت بتنظيم اجتماع في الملعب البلدي حسين داي(الجزائر العاصمة) يوم 19 اوت 1951م, حضره جمهور يتراوح عدده بين سبعة إلى ثمانية آلاف شخص , ترأسه خمسة شخصيات ممثلة للهيئات الوطنية المختلفة,وانصبت تدخلاتهم حول إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والفاء الانتخابات المزورة,احترام الحريات الأساسية ,إيقاف التدخل في الديانة الإسلامية.

اصدر المكتب الدائم في للجبهة في نهاية الاجتماع قرار باسم سكان الجزائر العاصمة وضواحيها الذين اجتمعوا في الملعب البلدي يعلنون فيه تأييدهم التام للجبهة،ومما جاء في التقرير مايلي:"...إن سكان الجزائر العاصمة يعلنون تأييدهم للجبهة في سبيل فرض احترام الحريات الأساسية,ويستنكرون القمع بجميع أنواعه,...ويحتجون ضد تدخل الإدارة في الإسلامية,...ويدعون جميع الجزائريين دون تمييز في الفكرة والجنس والدين الى تأييد الجبهة..." .

1-المشكلة الانتخابية :

كانت مشكلة الانتخابات مطروحة قبل سنة 1951م,فقد كان الاتحاد الديمقراطي يرفض المشاركة فيها بسبب التزوير,وكذلك نفس الشيء لحركة الانتصار التي صرحت عشية انتخابات مارس 1949م على عدم المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت في 20 و27 مارس 1949م,لأنها لا تعبر في نظرها عن الإرادة الشعبية,عكس الحزب الشيوعي الجزائري الذي كان في كل مناسبة انتخابية يقحم قوائمه للمشاركة فيها.

صرح الحزب الشيوعي يوم 27 سبتمبر 1951م في جريدة الحرية,ان اللجنة المركزية للحزب قد اجتمعت يومي 22.21 سبتمبر,واعتكفت من اجل تجسيد أهداف الجبهة في إطار المصلحة العليا للجبهة,واحترام حرية الانتخاب في القسم الثاني.كان الحزب الشيوعي يحاول أن يقحم الجبهة الجزائرية في هذه المعركة الانتخابية باقتراحه تكوين قائمة موحدة تتفق عليها كل الأحزاب, فرد عليه الاتحاد الديمقراطي باجتماع طارئ أيام 26 و27 سبتمبر 1951م لدراسة المشكلة الانتخابية,الذي انتهى بقرار عدم مشاركة الحزب في الانتخابات.

كما كان هناك رد فعل جماعي على تصريحات الحزب الشيوعي, حيث اصدر كل من الاتحاد الديمقراطي وحركة الانتصار والعلماء والديمقراطيون تصريحا مشتركا نشرته جريدة الجمهورية الجزائرية,جريدة المنار, وهو عبارة عن بيان استنكاري للسياسة الانتخابية التي تمارسها الإدارة الفرنسية في الجزائر منذ افريل 1948م,وأعلنوا عدم المشاركة فيها,وفي نفس الوقت دعوة للشعب الجزائري إلى مقاطعة الانتخابات المقررة يوم 07 اكتوبر, ومما جاء فيه:"...إن الاتحاد الديمقراطي وحركة الانتصار والعلماء والديمقراطيون,بعدما درسوا المشكلة الانتخابية الجزائرية في القسم الثاني على ضوء التجارب المكتسبة منذ افريل 1948م ,...وحيث ان الحكم الاستعماري والإدارة الجزائرية والحكومة الفرنسية قد جعلت – وذلك قصدا-هذه الانتخابات مهازل محزنة,...أن الموقعين أسفله,اعتبارا بأنه لا يتصور أن يكونوا آلات للخديعة الانتخابية التي يشرع في تدبيرها في 07 و14 اكتوبر 1951م,...إنهم وطدوا العزم على حض الناخبين على مقاطعتها...".

وفي هذا الإطار قام المكتب الدائم للجبهة بالإعلان عن موقف الجبهة من الانتخابات,وبعد ان استمعت إلى أراء كل الهيئات السياسية الجزائرية,قررت أن لا تشارك في هذه الانتخابات بهذه الصفة.ويعود ذلك حسب تقديرنا إلى اتقاء الانشقاق الذي ظهر في أعضائها,لذلك جاء تصريحها معتدل اى لم تدع صراحة إلى المقاطعة ولم تدع إلى المشاركة في الانتخابات,بل تركت المبادرة لكل حزب,وهذا منطقي لان الاتفاق الذي حصل أيام 22,23,24 جويلية كان ينص في مادته التاسعة إن هذا الاتفاق لا يمس باستقلال ونشاط كل حركة خارج الجبهة,كما يمكن تفسيره أيضا على أنمه حل توفيقي يرضي كل الأطراف المشاركة في الجبهة.دخل الحزب الشيوعي الانتخابات،وكان برنامجه يحتوي على النقاط التالية:

-1 إلغاء الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 جوان 1951 في القسم الثاني.

-2 احترام حرية الانتخاب.

-3 احترام الحريات الأساسية .

-4 إﻧﻬاء تدخل الإدارة في الدين الإسلامي .

-5 إيقاف حرب الفيتنام وإعادة الجنود الجزائريين إلى الجزائر.

-6 عقد اتفاق دولي لحظر الأسلحة النووية.

نلاحظ في هذا البرنامج أن النقاط الأربع الأولى كانت من بين أهداف الجبهة الجزائرية,أما النقطة الخامسة فهي مطلب خاص بالحزب الشيوعي,بينما النقطة السادسة كانت من مطالب الاتحاد السوفيتي,لذلك فمن الضروري القول بان الحزب الشيوعي الجزائري لم يكن مستقلا في قراراته وبرنامجه,بل هو تابع للحزب الشيوعي الفرنسي وهذا الأخير تابع للأممية الشيوعية العالمية,أي لا يمكن عزل الحزب عن العالم الشيوعي.

كانت نسبة المقاطعات في هذه الانتخابات مرتفعة وصلت إلى 45%,بينما وصلت إلى 80% في القسم الثاني,خسر على إثرها الحزب الشيوعي في القسم الأول أربع مقاعد ولم يحصل على أي مقعد في القسم الثاني, ويمكننا إرجاع نسبة المقاطعة إلى استجابة الشعب الجزائري للدعوة التي نادت إلى المقاطعة وما يبرر ذلك أن الاتحاد الديمقراطي وحركة الانتصار والعلماء والشخصيات الحرة أصدروا تصريحا مشتركا بعد الانتخابات العمالية(الإقليمية)جاء فيه:"...إن الاتحاد الديمقراطي وحركة الانتصار والعلماء والديمقراطيين,يسجلون بارتياح تام إن ناخبي المدن والبادية قد قاطعو الانتخابات بأغلبية ساحقة وأنهم بهذا قد ايدو موقف المنظمات الوطنية المشترك...",كما أدت هذه الهيئات في نفس التصريح بعدة ملاحظات فيما يخص تلك الانتخابات نوجزها في أربع نقاط هي:

-1 الانتخابات العمالية قد جرت بصفة عامة في مثل ظروف انتخابات اﻟﻤﺠلس الجزائري والبرلمان الفرنسي.

-2 جميع المترشحيين الحكوميين لم يقع انتخاﺑﻬم- كما هو مزعوم – بل وقع تعيينهم كموظفين.

-3 عدد الأصوات التي نسب إحرازها إلى هؤلاء "المختلسين "للمقاعد ,إنما هو إلا نتيجة اختلاس واسع, وان هؤلاء الخدمة للاستعمار الفرنسي لا يمكن اعتبارهم نوابا للشعب الذي لم يمنحهم ثقته,بل ينكر عليهم كل قيمة تمثيلية.

-4 هذا الاستفتاء كان دليلا واضحا على احتقار الناخب الجزائري لهذه الانتخابات المزورة وجاء هذا التصريح بإمضاءات من ممثلي الهيئات التي أدلت بها التصريح. الاستنتاج الذي نخرج به من خلال هذه الانتخابات,هو أن هذه الأخيرة تعتبر أول امتحان للجبهة,فكانت في نفس الوقت أول هزة زعزعت أركان هذه الوحدة وذبذبت موقفها وشتت رأيها وظهرت كتلتين:

1- الأولى: أقلية يمثلها الحزب الشيوعي الذي شارك في الانتخابات,وكان في رأيه وتصوره أن فرض حرية الانتخاب في القسم الثاني واحترام الحريات الأساسية لا يكون إلا بالمشاركة في الانتخابات.

2 - الثانية: أغلبية ممثلي الجبهة (حركة الانتصار، الاتحاد الديمقراطي، العلماء والديمقراطيون )،الذين رفضوا المشاركة في الانتخابات لأن هذه الأخيرة أصبحت مهزلة ووسيلة في يد الاستعمار الفرنسي جراء التزوير.

وقد أثرت هذه الانتخابات على نشاطات الجبهة وانتشارها، ويظهر ذلك جليا في

تأسيسها للجان المحلية، ففي ظرف قياسي مدته ثلاثة أسابيع (من 05 أوت إلى 04 سبتمبر 1951)أسست الجبهة سبعة عشر لجنة، لكن ابتداء من منتصف أكتوبر إلى ﻧﻬاية ديسمبر 1951 ، لمدة شهرين ونصف لم نسجل إلا تأسيس تسعة عشر لجنة محلية، خمسة عشرة منها تأسست في ما بين 20 أ كتوبر و 06 ديسمبر1951، وأربعة فقط تأسست من 10 ديسمبر 1951 إلى 02 جانفي1952.

نلاحظ أن طول هذه المدة الزمنية (من 05 أوت 1951 إلى 02 جانفي1952 )، قامت اللجنة بتأسيس ستة وثلاثين لجنة فقط، أغلبيتها في الجزائر العاصمة (عشرين لجنة)، ثم قسنطينة من(تسعة لجان),وأخيرا وهران فيها سبعة لجان، وهذا العدد ضئيل جدا نظرا لشاسعة الجزائر والآمال المعلقة على الجبهة من طرف الشعب.

قامت الجبهة الجزائرية في الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 1951 بعقد حوالي خمسة عشر اجتماعا في المدن الرئيسية الجزائرية، نذكر منها: اجتماع انعقد بعنابة حضره حوالي ألفين مناضل، واجتماع أخر انعقد في سوق أهراس بحضور حولي ألف وخمسمائة شخص، وتجمع آخر في البليدة يوم 12 نوفمبر 1951 حضره حوالي ألف مناضل، كما انعقد اجتماع في العاصمة في 18 نوفمبر من نفس السنة حضره حوالي ألف ومائتين مناضل.

ولما فتحت محكمة البليدة ستة وخمسين ملفا للمعتقلين السياسيين يوم 22 نوفمبر 1951 م، قامت الجبهة بنشر إعلانات ونداءات ضد العنف وتطالب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وفي نفس الإطار قامت اللجان المحلية المختلفة بحملة إمضاءات واسعة لصالح هؤلاء المعتقلين، كما أصدرت قرارات ولائحة لمساندﺗﻬم، وفي هذا الصدد قامت لجان وهران بإرسال رسالة إلى السلطات الفرنسية تندد بالعنف وتطالب بالإفراج عن المعتقلين.كما قامت لجنة العاصمة بإصدار نداء نشرته جريدة المنار جاء فيه:"...حيث أن هؤلاء الجزائريين قد اعتقلوا ظلما بتهمة واهية هي "المؤامرة على امن الدولة",...وحيث انه نكل بهم شر تنكيل,...وحيث أن هؤلاء الوطنيين لم يحاكموا ألا من اجل أفكارهم السياسية وتثبتهم بالسيادة الوطنية,...وحيث جعل جلسة المحكمة سرية يوم 22 نوفمبر لا يعبر إلا عن إرادة الاستعمار إخفاء الحقيقة,...فان لجنة العاصمة للجبهة الجزائرية تؤكد تضامنها التام مع ستة وخمسون جزائريا المحاكمين بالبليدة وتطالب بإطلاق سراحهم,...وتدعو سكان العاصمة إلى النضال لفرض احترام حرية الرأي... ".

وفي نفس الإطار قامت الجبهة ببعث برقية إلى لجنة حقوق الإنسان الدولية، تلفت

نظرها إلى حالة اثني عشر سجين في سجن الأصنام الذين قاموا بالإضراب عن الطعام منذ أربعة وعشرين يوما بغية تحسين حالتهم المعنوية والمادية، وتعلمها بسكوت الإدارة الاستعمارية إزاء هذه الوضعية الخطيرة والمتدهورة لهؤلاء المساجين.

لم يقتصر نشاط الجبهة داخل البلاد، بل تجاوزه إلى حلفائه الطبيعيين، كتبني قضاياالأشقاء في تونس والتصدي لما يتعرض له الإخوة التونسيون هناك من اعتقالات وقمع من أساليب السياسة الاستعمارية، وفي هذا الصدد قام المكتب الدائم للجبهة بإصدار بيان احتجاجي على تلك الاعتقالات والإعلان عن تضامنها مع الشعب التونسي، نقتطف منه هذه الأسطر"...إن الأمانة العامة للجبهة بعدما علمت بنبأ الحوادث الدامية التي جرت في تونس, ترفع بكل استنكار احتجاجها ضد الاستفزازات البوليسية التي سلطت على الشعب التونسي الشقيق, وتستنكر بشدة إيقاف الوطنيين والزعماء التونسيين ,...إن الأمانة الدائمة تؤكد تضامن الشعب الجزائري مع شقيقه التونسي...".

ودائما في إطار تضامن الشعب الجزائري مع الشعب التونسي، أرسلت الجبهة الجزائرية إلى اﻟﻤﺠلس الوطني الفرنسي ومجلس الوزارة ووزير الخارجية برقية نقتبس منها:"...إن الجبهة الجزائرية التي هي الترجمان الصادق للشعب الجزائري,...تحتج ضد الأساليب العتيقة التي يتوخاها الاستعمار الفرنسي,وتطالب بتحرير الوطنيين والزعماء التونسيين...,وتؤكد تضامنها التام مع الشعب التونسي...".

كما قام مصالي الحاج ببعث رسالتين باسم الشعب الجزائري، الأولى إلى الحبيببورقيبة،والثانية الى صالح بن يوسف،يؤكد فيهما باسم الجزائر تضامنه مع الشعب التونسي.

3- مصير الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها:

إذا كانت الجبهة الجزائرية من 05 أوت 1951 إلى غاية ﻧﻬاية جانفي 1952 قد قامت بعدة نشاطات سواء على المستوى الوطني، بعقد اجتماعات وتأسيس لجان ونشر بيانات واحتجاجات، أو على المستوى الإقليمي بتضامنها مع الشعب التونسي، فإﻧﻬا ابتداء من فيفري 1952 دخلت الجبهة في سبات عميق أدى في الأخير إلى ظهور الانشقاق في 19 ،20 ماي1952 م عندما دعت الجبهة إلى عقد جلسة، ولكن غياب ممثلي الاتحاد الديمقراطي بحجة أﻧﻬم كانوا خارج العاصمة حال دون عقدها مما أدى إلى تأجيلها، وعلى إثر ذلك قام الحزب الشيوعي وحركة الانتصار بنشر نداء مشترك لعقد يوم وطني للكفاح ضد التعذيب وضد نفي مصالي الحاج، وذلك بتنظيم لقاءات ومظاهرات، حيث دعوا جميع الوطنيين إلى المشاركة فيتلك التظاهرات المقررة يوم 23 ماي 1952 ، فرد على هذا النداء المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي ببلاغ يؤكد فيه أن النداء لا يلزمها بشيء كونه صدر من حزبين وليس من المكتب الدائم للجبهة.

تعتبر هذه التصريحات والنداءات مؤشرا واضحا لبداية ﻧﻬاية الجبهة وعدم فعاليتها، حيث شهد شهر ماي انسحاب الاتحاد الديمقراطي منها وبذلك بدأت الوحدة في التفكك والتشتت, ويظهر ذلك جليا عندما اقترح الحزب الشيوعي يوم 02 جويلية للأمين العام للجبهة بإقامة تجمع شعبي يوم 05 اوت 1952 أوت بمناسبة مرور سنة على تأسيس الجبهة،لكن هذا الاقتراح لم يجد أي استجابة من الأعضاء الباقين في الجبهة والتي غادرﺗﻬا حركة الانتصار في نوفمبر من نفس السنة، وبالتالي عرفت الجبهة نفس المصير الذي عرفه المؤتمر الإسلامي عام1936 وتجمع أحباب البيان والحرية عام 1945 ، أي تلاشت هذه الوحدة بسرعة، وتبعثرت جهودها وعادت كل هيئة سياسية إلى العمل بشكل منفرد.

الخاتمة :

من خلال تتبعنا لسلسلة الأحداث التي أدت إلى ميلاد الجبهة الجزائرية وتتبع مراحل تأسيسها ونشاطها وتطورها، وتدقيق النظر في برنامجها وأهدافها،نجدها محدودة وقليلة النشاط والحيوية بالنسبة لتطلعات الشعب الجزائري.وابتداء من سنة 1947 أصبحت جمعية العلماء أكثر دعوة إلى الاتحاد أكثر من باقي الأحزاب الوطنية الأخرى، وقد لعبت جمعية العلماء المسلمين دورا بارزا في الجبهة حيث ان المؤتمر التأسيسي ترأسه الشيخ التبسي نائب رئيس جمعية العلماء.

وقد حاولت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جاهدة تكريس مبادئها في الحفاظ الهوية الوطنية العربية الإسلامية وعدم تدخل الإدارة في الدين وذلك من خلال مطالب جبهة الدفاع عن الحرية واحترامها، إلا أن مصير هاته الجبهة كان الفشل وعدم الاستمرارية لعدة أسباب وظروف واختلاف في الرؤية والإيديولوجية بين التيارات الوطنية.

المصادر والمراجع :

المصادر:/ا

1-توفيق المدني احمد،حياة كفاح،مذكرات، ج2، (1925-1954)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،1977

2-عباس فرحات ، ليل الاستعمار ، ترجمة ابوبكر رحال ، مطبعة فضالة ، المحمدية ، الجزائر، د.ت

ب/المراجع:

1- زوزو عبد الحميد ،المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة ، دار هومة ، الجزائر، 2005

2- العمري مومن ، الحركة الثورية فيالجزائرمن نجم شمال افريقيا (-1926, 1954)، دار الطليعة للنشر والتوزيع ، قسنطينة ، 2003.

ج/الجرائد:

1- بوزوزو محمود، "اين انصار الديمقراطية "، جريدة المنار ، السنة الاولى ، العدد 08،(31اوت1951)

2- بوزوزو محمود،"بارقة امل خطوة كبيرة في سيبل تحقيق الاتحاد القومي "، جريدة المنار، السنة الاولى ، العدد 06، (30جويلية 1951)

3- بوزوزو محمود، "حاجتنا الى جبهة تحريرية" ،جريدة المنار، السنة الثانية ، العدد 09،(15اوت1952)

4- بوزوزو محمود ،" الشعب الجزائري يريد حقه في تقرير مصيره"، جريدة المنار ، السنة الاولى ، العدد 12، (21ديسمبر1951)

5- بوزوزو محمود "مرحبا بالفجر الصادق"، جريدة المنار،السنة الاولى، العدد7،(15اوت 1951)

- مجهول " خطاب مشترك من الاحزاب والحركات القومية الجزائرية الى لجنة مساعدة ضحايا القمع"، جريدة المنار،السنة الاولى ، العدد06.

7- مجهول "لجنة انشائية لتاسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها"، جريدة المنار، السنة الاولى ، العدد 06

1-COLLOT, Claude : « le front algérien pour le respect et la défense desliberté », revue algérienne de sciences juridiques, économiques, etpolitiques, n°02 (juin 1977)

2- GAMON,(l) : « Akacha avait Mont : Cheikh El OKBI et Abbas Turqui son remit ont en liberté »,Echo d’Alger, n° 9507 (15 août 1936).

3-Gouvernement général de l’Algérie : Bulletin mensuel des questions islamiques juillet,1951

4- LACHRAF, Mustapha : « les français, premiers pirates de l’air », le journal EL watan, n° spécial, la guerre de la libération nationale, 1954- 2004 (31 octobre 2004)

البعد الجمالي للعمارة العثمانية بمدينة الجزائر

(دراسة معمارية أثرية وجمالية لجامع كتشاوة)

د.مليكة برواق

- جامعة وهران

ملخص:

انتشرت المساجد بانتشار الاسلام وتنوعت عمارتها تبعا لتنوع المكان والزمان و الطراز ومدينة الجزائر كغيرها من مدن الحضارة الاسلامية والتي تضمنت في احضانها منذ اولى الفتوحات مساجد عتيقة تدون دون تفاصيل مرحلة من تاريخ المدينة الممتزج بين الأمازيغية والعروبة والإسلام والتي اضطلعت بدور مهم سوا في المحافظة على الهوية الوطنية الاسلامية أو نشر الوعي بين السكان لمحاربة الاستعمار قديما، منها ما اصبح أطلالا وشواهد ومنها ما هو قائم يستغل لحد الآن .

يعتبر جامع كتشاوة بمدينة الجزائر من بين شواهد العصر على التاريخ المشرق للعمارة الاسلامية وفي هذا المقال نتطرق بالدراسة والوصف والتحليل من الناحية المعمارية والاثرية والفنية والزخرفية.

الكلمات المفتاحية: العمارة، المساجد، العثمانية، كتشاوة، الزخارف، الاصالة .

عمارة المساجد العثمانية:

تعتبر طرز المساجد العثمانية في بدايتها حلقة اتصال بين الطراز السلجوقي في القديم والطراز العثماني الجديد والذي ظهر بعد فتح القسطنطينية ،بعدها تأثرت عمارة المساجد بالعمارة البيزنطنية في القسطنطينية وأوضح مثال لها هو مسجد )ايا صوفيا( الذي كان كنيسة بناها الامبراطور الروماني )جستنيان(، ولكن بعد فتح العثمانيين لهذه المدينة حولو هذه الكنيسة الى مسجد واضافوا لها مآذن منبر ومحراب.. ليصبح مسجد اية صوفيا اساسا او نموذجا للمساجد العثمانية التي انشأت فيما بعد .

فيعتبر الطراز العثماني استمرارا للطراز السلجوقي مع اقتباسات كثيرة من الطراز الإيراني ،وقد تكون هذا الطراز اثنا توسع العثمانيين في آسيا الصغرى من خلال النصف الثاني من القرن الثالت عشر ،وعندما استولى اروخان على بروسة ونقل اليها عاصمة الدولة العثمانية الناشئة ،اخدت خصائص الطراز العثماني المميزة تتجلى في سلسلة المساجد التي انشأها العثمانيون في عاصمتهم الجديدة وما دخل في طاعتهم بعد ذلك من المدن والعواصم الاخرى ،حت اذا فتح الاتراك القسطنطينية وجعلوها عاصمة دولتهم تجلت هذه الخصائص بصورة واضحة ،وظهر الطراز العثماني بخصائصه الفائقة ابتدا من النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي .

وقد بلغ تطور الهندسة المعمارية العثمانية قمته في القرن السادس عشر من حيث كمال الطراز والبنا علي يد المعمار )سنان( المتوفى سنة ) 1578 ( م وقد طبع عصرا كاملا بطباعه. و مدينة الجزائر من المدن الجزائرية التي مازلت تحتفظ في بعض أجزائها بطابعها العمراني المعماري المميز لما تحويه من آثار إسلامية قائمة ترجع الى فترات تاريخية مختلفة، وتشتهر المدينة بمساجد مميزة من حيث الصنع والهندسة والزخرفة أي ذات فن معماري عثماني دقيق ولأن الاتراك كان وا مولعين بإنشا المساجد حفاظا على الهوية الإسلامية فلا غرابة أن نرى اهتمامهم البالغ والرائع بتزيين المساجد ، فللمساجد العثمانية بمدينة الجزائر حضور ديني وإن جمال العمارة الاسلامية يشدك فيها الحنين الى زمن القوة والرخا ،وهي مساجد ذات قيمة تاريخية عظيمة وتراث معماري رفيع . لقد احتوت معظم الجوامع على المحراب والمنبر والصومعة وقناديل الإضا ةً والما للوضو )أو الميضات( كما ان الفرش تختلف من جامع إلى آخر الى درجة ان بعضها يتسم بالغنى بحيث كانت تطرز بالحرير المذهب واستعمال الزرابي نادرة القيمة ،وفي بعضها كانت مجرد حصير وسجاد متواضع ....

جامع كتشاوة: موقعه وتاريخ إنشائه:

جامع كتشاوة أحد عناوين الإسلام بطابعه المعماري العربي الاسلامي ،وأشهر المساجد العتيقة بالعاصمة ،وهو معلم عايش أو واكب حقبا تاريخية عديدة مما يجعله معمارا مقاوما للزمن وقهره وسمي كتشاوة نسبة إلى السوق التي كانت تقام في الساحة المجاورة وهي سوق الماعز̽ . ويغد مسجد كتشاوة في قلب العاصمة الجزائرية القديمة من المساجد التي تصارع الزمن رغم مرور قروون من تشييد هذا المعلم الاسلامي ليبقى أحد المعالم التاريخية الراسخة في الجزائر وأقدمها في الحي العتيق المعروف بالقصبة الذي يحفي بياناته المتشابكة ضروحا عريقة قاومت الحروب والزلازل لقرون وظلت شاهدا حيا على تعاقب الكثير من الحضارات عليه لاتزال بصماتها شاهدة للعيان حت يومنا هذا .

تاريخ الانشاء الجامع :

لا نكاد نعرف بالضبط اعتمادا على أقدم الوثائق تاريخ إنشا المسجد سوى ما تذكره أقدم الوثائق المتعلقة به والتي تعود إلى سنة 1020 ه 1612 م ،وكانت تشرف على تسييره مؤسسة سبل الخيرات ،أعاد بنائه الداي حسن باشا سنة 1209 ه ( 1794 - 1795 م( حيث قام بتوسيعه وتزيينه بالرخام على نمط مسجد السيدة ،فيعد من أجمل مساجد مدينة الجزائر من حيث النقوش وطراز العمارة 1 . لكن ما يمكن أن نلاحظه في إحدى اللوحات الخاصة بمدينة الجزائر والتي رسمت فيها جميع أجزا المدينة ولم تشر إلى اسم مسجد كتشاوة ،مع العلم أن تلك اللوحة مؤرخة ب 1569 م ومع ذلك فلا نعتقد بأن المسجد قد بني في سنة 1794 فهايدو" الذي زار الجزائر سنة 1581 لا يذكر مساجد الجزائر الهامة في القرن 16 الا اثنين فقط هما مسجد القشاش الذي أنجز سنة 1579 م ومسجد خضر باشا المنجز في سنة 1596 م ولكن من جهة اخ رى قدر عدد المساجد بالمدينة بأكثر من مئة مسجد وقد يكون مسجد كتشاوة من بينها ،مما جعل عمل الداي جسن باشا عملا تجديديا فقط للمسجد سنة 1794 م 2 .

التجديد:

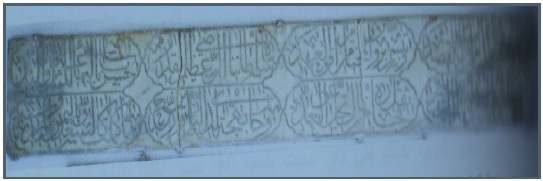

وتوجد في المتحف الوطي للآثار القديمة لوحة تذكارية تبين تاريخ تجديد هذا المسجد من طرف حسن باشا، وهي لوحة مستطيلة الشكل كتبت باللغة العربية بخط الثلث وبأسلوب الحفر الغائر المملو بالرصاص، جا تً الكتابة على شكل أبيات شعرية في سطرين مجزأين داخل معينات ، وقد جا في نصها ما يلي:

حبذا جامع يرام بالمنا من مبلغ القصد وتبسم بروق الختام من أفق العهد

بناه سلطاننا الرضي عظيم القدر حسن باشا بالبها عديم المثل والند

قد أفت لتشييد أساسهاعلى التقى ثقل فخاره من مال تجل عن العد

وحاز بهجة لدى الناظرين أرخ لما كملت كالسعد وباليمين والمجد

شكل 1 لوحة تذكارية لجامع كتشاوة سنة 1209

تحليل محتوى نص الكتابة:

إذا ما أمعنا التأمل في هذه الأبيات جا تً هذه الأبيات مسجوعة فآخر كل بيت ينتهي بحرف الدال، وقد اشتملت على بعض الأخطا . هذه الكتابة تفيدنا أن هذا المسجد من المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة ولأعياد إضافة إلى الصلوات الخمس، أو ما كلمة بناه ففيها إشكال ن وعا ما لأن الجامع قد كان موجودا قبل التاريخ وربما يكون قد أعاد بنا هً كاملا، وقد أنفق عليه كما تدل الكتابة أموالا طائلة تجل عن العد حت أصبح منظره يبهج ويعجب كل من رآه، وقد كان هذا التجديد سنة 1417 ه الموافق ل 1794 1795 م. 1

بطاقة فنية للوحة 2 :

طبيعة اللوحة: لوحة تسجيلية

طبيعة الكتابة: كتابة تذكارية لجامع كتشاوة

المقاسات: ط: 21cm ، ع: 27cm ، س: 10cm

المادة: الرخام

نوع الخط: خط الثلث

تقنية الصنع: الحفر الغائر المملو بالرصاص

عدد الخراطيش: ثمانية

عدد الأسطر: سطرين

التاريخ: 09 12 ه / 1794 1795 م

مكان الحفظ: المتحف الوطي للآثار القديمة

تحويل المسجد إلى كاتدرائية:

جا المستدمر الفرنسي إلى الجزائر بالقوة سنة 1830 وبالقوة نفسها جا تً حركة التنصير ،فأول ما باشرت به قوات المستعمر عند احتلالها للجزائر محو كل أثار الهوية الجزائرية وهو الأمر الذي أدى إلى تهديم المعالم الإسلامية لتحل محلها معالم نصرانية ،ويعد مسجد كتشاوة أحد هذه المعالم الاسلامية التي لم تبال فرنسا في انتهاك حرماته المقدسة وقد اقتحم الفرنسيون المسجد بقوتهم الغاشمة وقتلوا فيه عددا كبيرا من المصلين ،وأما مكان المسجد فقد أقيمت بدله كاتدرائية عرفت "بسان فيليب" وأقيمت فيه أول صلاة نصرانية ليلة عيد المسيح ليلة 24 ديسمبر 1832 م ويقول A Devoulx عن جامع كتشاوة ما يلي:

"Ce n’est pas sans un sentiment de regret que j’ajoute que nous sommes empressée de faire disparaitre ces deux charmants et élégants produits de l’architecture algérienne d’autant plus précieux à conserver qu’ils étaient uniques dans leurs genre1"

بعد الاستلاء على الجامع تم تحويله من طرف القائد الأعلى للقوات الفرنسية الجنرال " الدوق دوروفيغو"إلى إسطبل بعد أن قام بإخراج جميع المصاحف الموجودة فيه إلى "ساحة الماعز" المجاورة على قرار تحويله الى كنيسة وهو يردد "يلزمني أجمل مسجد في المدينة لنجعل منه معبد إله المسحيين ،وهو ما حصل يوم 18 ديسمبر 1832 أي 5 أشهر فقط بعد احتلال الجزائر ، وأطلق على الجامع الذي أصبح كاتدرائية اسم "القديس فيليب " 2 ويذهب "ديفوكس" إلى أن السلطات الفرنسية قد أعطته إلى الديانات الكاثوليكية بعد سنوات قليلة من الاحتلال ،ويضيف أنه قد هدم تماما شيئا فشيئا نتيجة التعديلات المتوالية التي أدخلت عليه لجعله كاتدرائية وأضاف أن العرصات فقط هي التي نجت من الهدم في هذا الجامع الجميل ،وهو عمل في نظر ديفوكس كان محل أسف هواة الفن المعماري الأهلي ،وكل من تناول وصف الجامع يعترف بجماله وسعته وصحته لأن تجديده جرى قبل الاحتلال بأقل من أربعين سنة ،ومع ذلك فإن الفرنسيين هم الذين يصفون المسلمين الجزائريين عندئذ بالتعصب 3 .

وعند استقلال البلاد سنة 1962 م ارادت الدولة الجديدة التعبير عن نهاية الكولونيا لية والمسيحية من خلال التأكيد على ضرورة استرجاع الهوية المسلمة للبلاد، فتجسدت أول التدابير السياسية التي أقدم عليها الحكام الجزائريون في اس ترجاع المساجد العثمانية القديمة كجامع كتشاوة وغيره من المساجد التي حولت إلى كنائس مع بداية الاحتلال الفرنسي ،ليتم هكذا تحويل المعابد اليهودية والكنائس̽ إلى مساجد من جديد 4 .

وعليه فإن اعادة تملك هذا المكان من قبل السلطات الجزائرية للاحتفال بتاريخ أول نوفمبر 1962 م يحيل الى رهانات جد رمزية ،ومن هنا أصبحت الكاتدرائية الكبيرة لمدينة الجزائر - بشكل رسمي – جامع كتشاوة وذلك اثر تصريح علني لوزارة الاوقاف الجزائر ، 5 عندما استرجعت الجزائر هذا الصرح التاريخي فعاد إلى وظيفته الطبيعية وأصبح مسجدا من جديد وأقيمت فيه أولصلاه جمعة وكان خطيبها العلامة البشير الإبراهيمي

الدراسة المعمارية :

أ- الوصف الخارجي :

كان جامع كتشاوة مربع الشكل ومحاطا بعدد كبير من الأسوار الرخامية الدائرية الضخمة وكان مدخله الرئيسي في شارع الديوان عكس ما هو عليه اليوم، حيث تزينه باب ضحمة خشبية صنعها اكبر فناني حرفة النجارة العاصمية آنذاك وامين نقابة النجارين المعلم البلاتشي )البلاطشي (احمد بن البلاطي وزين الداي حسن الشارع المقابل للباب الرئيسية للجامع بحديقة جميلة ونافورة مياه من طراز تلك التي تزين وسط ديار وقصور القصبة ،لكن لا الباب بقيت ولا الحديقة ولا النافورة صمدت أمام همجية الجرارات الفرنسية لذلك لم يبقى من كتشاوة الاصل الذي بناه بابا حسن سوى بضعة سواري رخاميةوباب النجار البلاطشي ،وهذا الباب موجود حاليا في المتحف الوطني للآثار لمن يرغب في رؤيته. 1

كان جامع كتشاوة ذو مدخلين أحدهما أمامي مفتوح على ساحة )مالكوف( أي جنب قصر الشتا الذي يؤوي اليوم مركز الشؤون الثقافية لوزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية أما ثاني المدخلين فهو خلفي من جانب نهج الديوان Rue de Divan وكانت توجد هناك ساحة صغيرة شكلها مربع منحرف تقوم من إحدى زواياها منارة الجامع , وسمي مسجدا النسا لأن في داخله أروقة كبيرة تشرف على الردهة خصصت للنسا المصليات وتسمى تلك الأروقة في الجزائر )السدة( وهي تحيط بالردهة كلها وتبلغ 65 مترا في الطول و 30 في العرض 2 .

ب- الوصف الداخلي :

حجرة الصلاة: التي يوجد قسم منها في الحجرات المقوسة يبلغ طولها 24 مترا وعرضها 24 مترا وهي تشمل ساحة مركزية مربعة طول ضلعها 11،5 م مغطاة بقبة مثمنة الأضلاع وأروقة تساير الواجهات الأربعة في الجهة المقابلة الجدار القبلة أي رواقين وفي الزاوية الجنوبية للمسجد ترتفع المنارة المربعة دون شك ،غير أن الاحتلال الفرنسي قد غير كل هذه المعطيات ،إذ أن الديانة المسيحية كانت العماد الإيديولوجي للاحتلال. 3

وتقوم بيت الصلاة على ستة عشر عمودا ويوجد منها ستة محفوظة في المتحف الوطني للآثار القديمة ، كما توجد فيه سدة كالعادة في المساجد الحنفية كالجامع الجديد وجامع صفر، وقد ذكر الزياني هذه السدة فقال: " ... ومامه كشك يجلس به المؤذنون أ وهل الألحان والقرا اًت، ومن له وظيفة بالمسجد كالموقت والراوي لحديث الإنصات...

القبة :

وتقوم القبة الكبيرة في وسط بيت الصلاة على أربعة دعائم ضخمة تبتعد كل منها عن الأخرى 11,5 مترا وهذه الدعائم تحمل عقودا مستديرة ترتفع فوقها قبة ذات ستة اضلاع. 1 وقد سمح اتجاه هذه العقود المختلف لحمل القبة المركزية للمسجد والتي كان يبلغ قطرها 12 مترا وهي بذلك تختلف عن الطراز المعروف في مباني الجزائر إبان العهد العثماني والمتمثل في مل المثلثات الركنية بشكل مائل بل عمد البنا الى بنا تلك المثلثات بخط شاقولي ، زخرفت أيضا جدرانهما بنفس الخطوط المشعة ،وملئت الفراغات المتمثلة بين العقود بزخرفة الرقش العربي )الأرابيسك( ومن هنا كان شكل تلك العقود شكلا مستديرا تماما عليه تقوم القبة المركزية للمسجد . 2

وقد أعجب الزياني بهذه القبة كثيرا، ويقول في وصفها: << وجعل لهذه القبة سراجيب بأنواع البلور الذي لم ير في عصر من العص ور يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ودار بهذه القبة قبب على شكل منمق كأنهن جدول موفق من ثنائي ورباعي وخماسي وسداسي وسباعي، ومقربص ومشجر، وقاطع ومقطوع ومسطر، وداخل وخارج وبخاريات وقصاعي وأنصاف ترنجيات، وفوق ذلك من الأسباغ كل لون غريب... وكتبوا أسما الله وآياته أ وأنبيا الله وخلفائه تعظيما بالذهب الأبريز الصيان، وليس الخبر كالعيان، أ ودار بهذه القبة شدروانا من العود مموه بأنواع الأطلية الفائقة بالألوان.. 3

المحراب :

دخل المحراب̽ عمارة المساجد ، وارتبط بها ارتباطا وثيقا الى درجة أننا لا نعثر على مسجد بدون محراب خاصة وهو العنصر الدال على اتجاه القبلة إضافة الى تجويفه الذي يساهم في التقليل من المساحة التي يأخذها الإمام أثنا الصلاة كما أنه مضخم لصوت الإمام أثنا قرا تًه في الصلاة ،كما أخذ هذا العنصر المعماري سمة الشرف والسمو والرفعة ،وتنوعت مادة بنائها حيث بنيت من الحجارة تارة ومن الجص و الخزف الفسيفسا والخشب تارات اخرى. 4 وظهر في العصر العثماني أسلوب عمل المحاريب المجوفة من صفوف المقرصنات أصبح هذا الأسلوب هو السائد في عمائر هذا العصر 5 .

المنبر:

فالمنبر هو منصة من حجر أو خشب، تتسع لوقوف وجلوس الخطيب، وتقع قرب المحراب، تعلوها قبة صغيرة أو جوسق، ويصعد إلى المنبر ب درج له درابزين على جانبيه وباب بمصراعين في الأسفل، تعلوه شرفات تحملها صفوف من المقرصنات ويتعامد مسقط الدرج مع جدار القبلة. 1وأما المنبر فح د ث عن حسنه ولا حرج فه وآية في فن النقش لا نظير لها يزين جوانبه أصناف من الرخام الرفيع، وقد وصفه الزياني قائلا: << وجعل لهذا المسجد منبرا من الرخام الشفاف مؤلف من سبعة أصناف، من مرمر وجزع، وزبرجد وودع وفيروزج وفاروز، كأنه اللوا المشروز، أب دع فيه كل خارط صنعة الخرط، كول ناقش زاد على الشرط وكل مسطر حقق ما سطر، كول مشجر أبدع فيه ما شجر، فهو كالأمير ا ولتاج على رأسه.. 2

المئذنة :

تمثل المآذن العثمانية تطورا للمآذن السلجوقية في آسيا الصغرى حيث حرص المعماريون الأوائل في ذلك العهد على جعل المئذنة أسطوانية متوسطة الارتفاع تتكون من بدن يمتد حت الشرفة الأولى ثم يرتفع البنا مرة اخرى دون سلم خارجي حت تصل المئذنة إلى الارتفاع الذي راه المعماري مناسبا ثم ينهيها بمخروط ، وأغلب مآذن السلاجقة ذات بدن مستدير منها ما هو مضلع ذو ستة أو ثمانية اضلاع تحت مظلة ، وقد تفنن المعماري في عملية التضليع وغالبا ما يك ون لها شرفة واحدة تقع بنهايتها. 3

وأما عن المكونات العامة للمآذن العثمانية والتي أستلهم العثمانيون شكلها عن المآذن السلجوقية ونشروها في كافة البلاد التي فتحوها فقد تطورت هذه المكونات بشكل ملحوظ حيث تميزت المآذن العثمانية بالارتفاع الشديد ودقة النسب ولقد اصبحت المآذن العثمانية مند ظهورها في منتصف القرن 9 ه / 15 م من أهم معالم الحضارة العثمانية حت غدت تقليدا تتميز به وينبغي الالتزام به. 4أما المئذنة التي لم يعد لها الآن أثر فقد كانت من الطراز المغربي أي على شكل مربع.

الدراسة الفنية والجمالية:

نعنى في هذه الناحية بدراسة الجانب الفني والجمالي وكيفية استغلال العناصر الزخرفية منها الكتابية والهندسية والنباتية للمسجد .

أ- العناصر النباتية :

تقوم الزخرفة النباتية او ما يسمى فن التوريق على زخارف مشكلة من اوراق النباتات المختلفة والزهور المتنوعة ،وقد هرت بأساليب متعددة من افراد ومزاوجة وتقايل وتعانق...وفي كثير من الأحيان تكون الوحدة في هذه الزخرفة مؤلفة من مجموعة من العناصر النباتية متداخلة ومتشابكة ومتناظرة. تتكرر بصورة منتظمة . 1 وإذا ما حاولنا أن نصف الزخرفة النباتية فإنها إقتصرت على الزخرفة الرقشية المحورة عن الرقش العربي الأصلية إلى الرقش المتطور على يد الفنانين الشرقيين خاصة في الشرق الادنى والذي له تأثيرات من الطراز الا وروبي الحديث هذا ويمكن أن نضيف بأن الزخرفة النباتية التي كانت على المربعات الخزفية المزدانة بأزهار القرنفل في معظمها ،وأوراق الخرشوف البري والمعروفة في الفن الكلاسكي بورقة الاكانتس )الاقنشة( ازهار الزنابق في بعض الأبدان المتصلة بأسافل القباب . 2

ب- العناصر الهندسية :

اعتمدت الزخارف الهندسية على المربع و المثلت والدائرة لكي تكون الأساس الذي تقوم عليه جميع الزخارف الهندسية واشتهرت النجمة الاسلامية المتعددة الأضلاع والمتفرغة. وما نتج حولها من وحدات وتقسيمات مختلفة في المساحة، وكذلك يعتمد في الأصل على خطوط هندسية بسيطة ،يتضح منها إلمام الفنان المسلم بعلم الهندسة لأن الزخارف الهندسية تعتمد على قياسات دقيقة للأطوال والزوايا في الأشكال الهندسية المختلفة . 3

ت- العناصر الكتابية :

فيما يخص الزخرفة الكتابية فإنها ت وزعت في أماكن كثيرة من المسجد ،فوق جبهة المحراب وجدران المسجد المختلفة ،وعلى أبدان الشمسيات )القمريات( المخرمة ، وقد جمع كولان مجموعة لابأس بها من الآيات القرآنية ، وجمل التمني والتهليل والترحيب والتبريك .تراوحت خطوطها بين التجويد الأنيق للكتابة وبين الاعوجاج ،غير انه يغلب علي الزخرفة الكتابية نمط الثلث والثلثي الجلي ،والتي مازال البعض منها في متحف الأثار القديمة بحديقة الحرية . 4

ومن الآيات القرآنية التي كتبت في المسجد فكان منها ما يلي: سَلامٌ عَلَيْكُمْ بما صَبَرْتُمْ فَنعْمَ عُقْبَى الدَّار" 5 كلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريَّا الْمحْرَابَ وَجَدَ عنْدَهَا رزْقا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنىَّٰ لَك هَٰذَا قَالَتْ هُوَ منْ عنْ عند اللّه إنَّ اللَّهَ يرَزُقُ مَنْ يَشَاء بغير حسَابٍ ﴿ ٣٧ ﴾ 6 هاتان الآيتان حفرتا فوق جبهة عقد المحراب وهناك مجموعة اخرى من الآيات القرآنية ،منها على الخصوص الآيتان الأولى والثانية من سورة الفتح .وجمل الترجي وطلب الخبير والتهليل 7 .

خاتمة :

وفي الأخير نصل إلى القول أن جامع كتشاوة يمثل تحفة معمارية تركية فريدة من نوعها، ذو طابع معماري أصيل وإن المشاهد لهذا المعلم التاريخي يكتشف تعاقب الآثار التي مرت عليه من بنائه إلى يومنا هذا. ونابع من تفاعل الإنسان مع بيئته من حيث التصميم ومواد البنا ،ً ولكن مع عوامل الزمن أصبح من الضروري ترميم المسجد العتيق بإشراف خبرا أتراك اذن أعمال ترميمية مختلفة يشهدها الجامع من الداخل والخارج ،لإعادة رسم وجه هذا الصرح التاريخي، ويبقى جامع كتشاوة من أبرز وأروع المعالم الأثرية التي تحتضنها القصبة. والتي تعتبر إمتدادا للحضارة العثمانية في الجزائر.

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ،ج 1 ( 1500 - 1830 ( . دار الغرب الاسلامي ،بيروت ،ط 1 . 1998 .

أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي 1830 .- 1954 .ط 1 .ج 5 . دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1998

أمير يوسف ، إسهامات الدايات في وقف المساجد بمدينة الجزائر ) 1671 - 1830 ( مجلة الدراسات التاريخية ،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة الجزائر 2 ،العدد 14 2012 .

بدر عبد العزيز محمد بدر، العمارة الإسلامية بقبرص )دراسة أثرية حضارية(، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، قسم الاثار الاسلامية ، 2007 .

بن شامة سعاد، المنشآت المعمارية الاثرية بمدينة البليدة رسالة ماجستير . جامعة الجزائر. 2008 - 2009

بوشوشي الطاهر ،صفحات من تاريخ جامع كتشاوة ، مجلة الاصالة عدد 14 / 15 قسنطينة الجزائر

بوزرينة سعيد، المنشآت الدينية المؤرخة بالكتابات التأسيسية بمدينة الجزائر خلال العهد العثماني، رسالة ماجيستير، إشراف بن بلة خيرة، الجزائر، 2010 / 2011 م

حمادي حميد ، التجربة الجمالية للفن الاسلامي بالجزائرا،لمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر 2014 .

الزياني أبولقاسم، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق وتعليق عبدالكريم، الفيلالي، دار المعرفة للنشر والتوزيع الرباط طبعة 1991 م

دليلة صنهاجي خياط ،المساجد في الجزائر أو المجال المسترجع ،مدينة وهران نمودجا ، انسانيات ،المجلة الجزائرية في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية عدد 33 مجلد ) 15 - 3( كراسك وهران 2011

سعيد محمد حاج، مساجد القصبة في العهد العثماني تاريخها ودورها وعمارتها ،رسالة ماجستر في العلوم الاسلامية ،اشراف عبد العزيز سهي جامعة الجزائر 2014 / 2015

الشرقاوي داليا احمد فؤاد ، الزخارف الاسلامية والاستفادة منها في تطبيقات زخرفية معاصرة، رسالة دكت وراه إشراف فريال عبد المنعم شريف، جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية قسم الزخرفة، 2000 م

عبد الفتاح احمد كمال ، انواع المساجد ،مجلة البنا السعودية العدد 01 سنة 1980

عقاب محمد الطيب ، لمحات عن العمارة والفنون الاسلامية في الجزائر، سلسلة علوم واثار ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية بن عكنون الجزائر 1988 .

غالب عبد الرحيم ، موسوعة العمارة الإسلامية، الطبعة الأولى، جروس برس، بيروت 1988 .

فوزي سعد الله ، قصبة الجزائر الذاكرة الحاضر والخواطر ،دار المعرفة ،الجزائر ،بدون طبعة وبدون تاريخ النشر.

فويال سعاد، المساجد الاثرية ،المساجد الاثرية لمدينة الجزائر ،دار المعرفة نالجزائر .

مؤنس حسين المساجد، عالم المعرفة، عدد 37 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت 1981 .

Devoulx, A., Les édifices religieux à Alger ; revue Africaine société historique Algérienne 1861.

جريدة نورت ) https://www.nawaret.com تاريخ الاصدار 09 / 10 / 2016(

جريدة البيان ) http :www .albayan.ae /supplements /ramadan/sites/2012-07-21 )

تاريخ الاصدار 09 / 10 / 2

المواطنة الفاعلة كأساس لتحسين أداء الخدمة العمومية في الجزائر

د. نوال لصلج

جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة

الملخص :

المواطنة الفاعلة كأساس لتحسين أدا الخدمة العمومية في الجزائر إنّ العلاقة التي تربط المواطن بالإدارة هي علاقة تأثير متبادلة بين الطرفين يحتاج من خلالها كل طرف للطرف الآخر ،لاسيما في مجال الخدمة العمومية من أجل تحسين الأدا ، وذلك عبر توفير أسس دستورية وقانونية لتثبيت المواطنة الفاعلة التي ترتكز على مجموعة من الحقوق والواجبات للنهوض بالقطاع الخدماتي العمومي انطلاقا من أن المواطنة حق دستوري بالدرجة الأولى ،مما يجعل المواطن يحس بأنه جز من هذه المنظومة من واجبه بذل أقصى جهد في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة.

مقدمة

لا أحد ينكر أن العلاقة بين الإدارة والمواطن هي علاقة تأثير وتأثر ،وأن الحاجة إليها تفرضها المواطنة بكل تجلياتها ،لأن قوة الدولة تكمن في وجود إدارة قوية لها كفا ةً وفاعلية لدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة ،وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاندماج الوطني بين أفراد المجتمع والاعتراف بكيان المواطن كركن وعضو فاعل ومهم في المجتمع ،فالإنسان حسب ملك بن نبي يعتبر أهم عنصر من عناصر الحضارة بل هو أساس الحضارة نفسها بيده مفتاح الحركة والانطلاقة الحضارية وبداخله تبدأ حركة التغيير ، وعندما يرتبط بالدولة يصبح مواطن يطمح إلى المشاركة في الشؤون العامة مت فتحت له الإدارة أبوابها وسهلت له السبل لذلك .

فالارتقا بالإدارة في كل مجالاتها لا يتحقق إلا من خلال وجود مواطنة فعّالة تتوفر على كل المؤهلات والمواصفات

للنهوض بالتنمية الوطنية والمحلية على جميع مستوياتها، لذلك فعلاقة الإدارة بالمواطن كانت ولا زالت تمثل هاجسا في كل الإصلاحات ،أولت لها الجزائر الكثير من الاهتمام بعد أن أدركت أن المواطن هو أساس التنمية من أجل خلق قطاع فعّال يستطيع تلبية رغبات المواطنين وإشباع حاجاتهم ،فما هي الأسس القانونية التي ارتكز عليها المشرع الجزائري لخلق مواطنة فاعلة قادرة على تحسين أدا الخدمة العمومية ؟أو بتعبير آخر ما هي الأسس التي ترتكز عليها المواطنة الفاعلة لتحسين أدا الخدمة العمومية في الجزائر .

للإجابة عن هذه الإشكالية قمنا بتقسيم ورقتنا البحثية إلى مبحثين :

المبحث الأول :الإطار المفاهيمي

المطلب الأول : تعريف المواطنة

المطلب الثاني : تعريف الخدمة العمومية

المبحث الثاني :أساس المواطنة الفاعلة في القوانين الجزائرية

المطلب الأول :الأساس الدستوري

المطلب الثاني :الأساس القانوني

المبحث الأول :الإطار المفاهيمي

انطلاقا من الدور المحوري للإطار المفاهيمي في مختلف الدراسات والأبحاث ،سنتطرق في هذا المبحث إلى التعريف

بالمصطلحات الأساسية المستخدمة في هذه الورقة البحثية،والمتمثلة في التعريف بالمواطنة ) المطلب الأول( ،ثم التعريف بالخدمة العمومية) المطلب الثاني(.

المطلب الأول :تعريف المواطنة

المواطنة ليست بالمفهوم الحديث بل تم تطبيقه قديما وفق الظروف التي عاصرت تلك الفترات التاريخية ومع تطور

المجتمعات واتساعها أدى إلى تطور المفهوم وتشكله بما يتناسب مع التطورات السياسية والاجتماعية والعلاقات التي تحكم الأفراد بالحكومة والسلطة السياسية داخل المجتمع وعلاقة الأفراد مع بعضهم البعض وفق القانون الذي يحكم المجتمع ،لذلك بات الاختلاف واضحا في أصلها اللغوي والاصطلاحي.

الفرع الأول :التعريف اللغوي

اختلف تعريف المواطنة من الناحية اللغوية في كل اللغات ،بالرجوع إلى اللغة العربية لم نجد مصطلح المواطنة ،لكنها واردة من مزيد الثلاثي وطن ، الوطن ،وهو كما جا في لسان العرب يعني :المنزل تقيم به ،وهو موطن الإنسان ومحله ،وجمعه أوطان ،وأوطان الغنم والبقر :مرا بضها وأماكنها التي تأوى إليها ،ومواطن مكة:مواقفها ،وطن بالمكان وأوطن: أقام ،وأوطنه: اتخذه وطنا ،والميطان :الموضع الذي يوطن لترسل منه الخيل للسباق ، والموطن :على وزن مفعل :ويسمى به المشهد من مشاهد الحرب ،وورد في التنزيل الحكيم " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " ،وأوطنت الأرض ووطنتها توطينا واستوطنتها :أي اتخذتها وطنا .

أما المواطن :فكل مقام قام به الإنسان لأمر فهو موطن له ،ومن نهى الحديث عن إيطان المساجد أي اتخاذها وطنا،وواطنه على الأمر :أضمر فعله معه ،وقيل وطن نفسه على شي وله فتوطنت حملها عليه .

وعليه فدلالة وطن متعددة، لكن تفيد في أغلبها مكان الولادة أو الإقامة :وهو منزل السكنى والمقر وإليه الانتما سوا ولد به أو لم يولد ،وهذه تعني الوجود مع الغير في مكان واحد يستدعي المشاركة في تجليات تلك الإقامة .

والمواطنة أتت من لفظ واطن )بالألف(، والذي يعني الموافقة والمصادقة على الأمر ،وهو الأمر الذي لم يذهب إليه بعض منظري المواطنة العرب ،حينما اعتبروا أن المواطنة جا تً من لفظ وطن بدل واطن ويقال واطن فلان فلانا أي عاش معه في وطن واحد،كماهو الحال في ساكن مساكنة :أي سكن معه في مكان واحد .

وهناك من الباحثين من يرى أن معنى المواطنة في اللغة العربية أوسع وأشمل من معناه في اللغات الأخرى، حيث أن المعنى في اللغات الأخرى تم حصره في سكان المدينة، أما في اللغة العربية أعطى مدلول أعمق ليشمل كل سكان الوطن .

الفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي

يعتبر مفهوم المواطنة من الناحية الاصطلاحية من أكثر مفاهيم العلوم السياسية والاجتماعية تعقيدا ،ليس فقط

على مستوى التطور التاريخي الذي لحق بهذا المفهوم ،ولا زال حت اللحظة الراهنة على نحو متشعب ومختلف ،نتيجة تراكم الأبعاد وتداخلها 5 ،فقد تم تعريفها على أنها " عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة ،وينتج عن هذه العضوية مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الطرفين نسميها الحقوق والواجبات " ، كما عرفتها دائرة المعارف البريطانية على أنها " علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون الدولة ،وبما تتضمن تلك العلاقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة ".

كما أن هناك من عرفها على أنها " الصلة أو الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت ،وتحدد هذه العلاقة عادة حقوق الفرد في الدولة وواجباته تجاهها "، ويقصد بها أيضا "انتساب الفرد إلى وطن له فيه ما لأي شخص آخر من الحقوق التي يكفلها الدستور ،وعليه ما على أي شخص آخر من الواجبات التي يفرضها الدستور "،كما وصف الدكتور جورج جقمان مفهوم المواطنة بأنها " مساواة المواطنين أمام القانون صرف النظر عن أية اختلافات بينهم سوا من

حيث الأصل أو العرق أو اللون أو لأية أسباب سياسية أو فئوية أو جهوية ،وأن تكون العلاقة بينهم قائمة على أساس العدل والمساواة ،وإن المحدد الذي يحدد هذه العلاقة هي مجموعة القوانين التي تضعها الدولة " .

يلاحظ على هذه التعريفات أنها تقترب إلى تعريف الجنسية، وعلاقة قانونية تجمع المواطن بالدولة، وأن المواطنة تقوم على أساس العلاقة القانونية التي تجمع الفرد بالسلطة السياسية الحاكمة، فيقع على عاتق الفرد الذي يحمل جنسية الدولة مجموعة من الواجبات والمسؤوليات مقابل الحماية القانونية من قبل الدولة، حيث استقر هذا المفهوم من هذا المنظور لتصبح العلاقة بين الف رد والدولة وفق القانون الذي يحكم تلك الدولة وبما يحتوية من واجبات وحقوق.

وعليه فإن أفضل تعريف للمواطنة هو أنها " وضع يميّز العلاقات القائمة بين المواطن، من جهة والدولة )أو المؤسسات(،والمجتمع ) أو المواطنين الآخرين (،والفضاء )أو مجال العيش المشترك ( من جهة أخرى ،وهو وضع يقوم على مبادئ راسخة هي :المسؤولية والحرية والتشاركية والمساواة ،ويفترض عددا من القيم المواطنية أهمها :الكياسة ) الآداب العامة (،والتضامن ،والوعي المدني والإنسانية " .

والهدف من انتقاء هذا التعريف أنه يقوم على ركيزتين أساسيتين هما:

أولا – أن المواطنة ليست معطى نهائيا مكتملا ،وإنما سيرورة أو ممارسة تبدأ من الاعتراف القانوني بمواطنية الفرد ) اكتساب الجنسية( ،وتتطور باستمرار مع تغيّر الأوضاع في البلاد.

ثانيا – يتحدد وجود الوطن بثلاثة شروط وهي :الأرض أو المكان ،الشعب أو المواطنون ،الدولة أو المؤسسات ،وعليه فإن مفهوم المواطنة يتحدد بنوعين من العلاقات :علاقة عمودية ) مواطن – دولة ( ،علاقة أفقية ) مواطن – مجتمع ( ،ويضاف إليها بعد ثالث هو علاقة متعامدة مع الاثنين الأخيرين وهي العلاقة بين المواطن والفضا الذي يعيش فيه .

المطلب الثاني :تعريف الخدمة العمومية

تعتبر الخدمة العمومية دعامة أساسية لتطوير الحياة الإنسانية بمختلف تجلياتها الاقتصادية الاجتماعية والثقافية

،لذلك وسعيا منها لتحقيق المنفعة العمومية قامت كافة بقاع العالم بإحداث مؤسسات خدماتية ومدتها الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية من أجل اشباع حاجيات المواطن

الفرع الأول : تعريف الخدمة بشكل خاص

اختلفت التعاريف المقدمة بشأن مصطلح خدمة :فقد عرفها PHKATLEL بأنها " أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف آخر ،وتكون أساسا غير ملموسة ،ولا تنتج عنها أية ملكية ،وإن انتاجها وتقديمها قد يكون مرتبطا بمنتج مادي ملموس أو لا يكون " 1،وعرفتها الجمعية الأمريكية للتسويق على أنها " النشاطات أو المنافع التي تعرض للبيع ،أو التي تعرض لارتباطها بسلعة معينة "

الفرع الثاني : تعريف الخدمة العمومية بشكل عام

ارتبط مفهوم الخدمة العمومية بنشأة الدولة كسلطة ذات سيادة ،وزيادة تدخلها في اشباع الحاجات العامة للجمهور،بغرض زيادة رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة ،مما أدى إلى ارتباطها بالدولة كهيئة تشرف على تنفيذ هذا النشاط من أجل تحقيق المنفعة العامة،لذلك تم تعريفها بشكل عام على أنها الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ضمن نطاق سلطتها ،إما بشكل مباشر من خلال القطاع العام أو عن طريق تنظيم الخدمات.

وأدرج الدكتور ثابت ابراهيم إدريس محورين ترتكز عليهما الخدمة العمومية هما :العملية والتنظيمية، فالخدمة العمومية كعملية تقدمها المنظمات الحكومية أو العامة على أنها العمليات التي تمثل طابع تكاملي تنطوي على مدخلات وتشغيل مخرجات ،بالنسبة للمدخلات فإن هناك ثلاثة أنواع يمكن أن تجري عليها عمليات التشغيل لإنتاج الخدمة المطلوبة وهي :الأفراد ،الموارد ،المعلومات .

وكنظام يتكون من أجزا مختلفة تشمل :نظام عمليات تشغيل أو انتاج الخدمة ،نظام تسليم الخدمة ،خدمة عامة مرئية أو منظورة لمستقبل الخدمة ) المواطن (،خدمة عامة غير منظورة وغير مرئية .

المبحث الثاني :أساس المواطنة الفعّالة في القوانين الجزائرية

تتمثل المواطنة في عملية الاندماج الوطني بين أفراد المجتمع ،وتأتي في سياق سعي الإنسان نحو الاعتراف بكيانه كركن وعضو مهم في المجتمع يسعى من خلاله إلى المشاركة في صنع القرار للمساهمة في التنمية الوطنية ،وهذا لا يتأتى إلا من خلال دولة ديمقراطية تتيح المجال الفسيح للحريات إلا في حدود ما يضيقه القانون وتكرس حقوق المواطنين ،مما ينعكس ايجابا على روح المسؤولية للمواطن ويصبح عنصرا فعالا في البناء .

ومع تنامي هاجس الإصلاح الإداري في الجزائر ،اتسع مدلول المواطنة بما يحمله من معاني المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،إذ لم تعد تعني صفة المواطنة فقط الانتساب إلى الوطن والارتباط به كتابع ،وإنما أصبح بموجب النصوص القانونية عنصر فاعل في مختلف المجالات له كيانه المستقل وقناعته الخاصة، ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى الأسس القانونية للمواطنة الفعّالة في الجزائر ،والذي قسمناه إلى مطلبين :)المطلب الأول ( الأساس الدستوري ،) المطلب الثاني( الأساس القانوني .

المطلب الأول :الأساس الدستوري

يعتبر الدستور القانون الأساسي للدولة والذي من خلاله توضع المبادئ الأساسية لتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطن ،لإيجاد توازن بين القيم الدستورية للحقوق والحريات والقيم الدستو رية للمصلحة العامة 1،والمواطنة أحد تطبيقات القاعدة الدستورية في القانون الدستوري ،فالدولة لا تنشأ بتحديد السلطة السياسية وحدها ،وإنما في اللحظة التي يكتمل فيها التنظيم الإداري وإقامة القضا ويواكب ذلك وضع النظام الخاص بالمواطنين أي العنصر البشري .

وبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 20163 فقد تضمن بين نصوصه أهم مبدأ من مبادئ تفعيل المواطنة وجعلها مدخلا لتحسين الخدمة العمومية ألا وهو مبدأ المساواة بموجب نص المادة 32 منه التي تنص على أن " كل المواطنين سواسية أمام القانون ،ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي ".

فالمواطنة منطلق حقوقي وواجبي لا تتحقق إلا انطلاقا من المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز على أساس النوع أو المنبع السياسي أو العشائري أو الدين أو الموقف الفكري والإيديولوجي،والمساواة أمام القانون هو المرجع الوحيد لتحقيق تلك الحقوق والواجبات ،فإذا كان التساكن والتعايش والشراكة والتعاون من العناصر الأساسية التي يفترض وجودها بين المشتركين في الانتما لنفس الوطن فإنها تهتز وتختل في حالة عدم تطبيق مبدأ المساواة مما ي ؤدي إلى تهديد الاستقرار ،لأن كل من يشعر بحرمان من حق أتيح لأخيه يصبح متمردا على قيم المواطنة،ويكون قنبلة موقوتة قابلة للانفجار بشكل من الأشكال 4، ويتفرع عن مبدأ المساواة أمام القانون في المجال الإداري المساواة في تولي الوظائف العامة ،وحق المشاركة في الحياة العامة مقابل واجبات أو التزامات انطلاقا من أن المواطنة حقوق وواجبات متبادلة بين الإدارة )الدولة ( والمواطنين.__

الفرع الأول : المساواة في تولي الوظائف العامة

عندما نتكلم عن مبدأ المساواة نعني بذلك أن يتمتع جميع الأفراد بالحقوق والحريات ،ومنها حق تولي الوظائف العامة وأن يتساوى جميع الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في تولي الوظائف وتكافؤ الفرص بينهم ،وعدم تمييز فئة من المواطنين على فئة أخرى في تولي الوظائف العامة، ومن أهم مظاهر المساواة في تولي الوظائف العامة :حق التعيين في الوظائف ،المساواة في الاختيار لتولي الوظائف ،إضافة إلى المساواة في شروط التعيين في الوظائف العامة 1 ،ويجب على الدولة أن تقوم بإقرار مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تبين شروط التوظيف ،وأن تضع الوسائل التي تمكن من تطبيق هذه القواعد على كافة المواطنين المرشحين لتولي الوظائف العامة 2 ، فعلى سبيل المثال ماذا يفعل المواطن الذي يتقدم لمسابقة انتقا عمال أو موظفين حين يجد أن المواطن الآخر الأقل كفا ةً أو الأقل تمتعا بشروط المسابقة قد قبل وهو غير مقبول؟ بأي جهة انتما يستنجد وبماذا سيشعر؟

وبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 2016 نجده طبق هذا المبدأ في نص المادة 63 فقرة 01 منه التي نصت على أن " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون ..."، والهدف من هذا المبدأ هو جعل المواطن في صلب السياسات والخدمات العمومية ليصبح أكثر انخراطا في الحياة العموميةمما يمتن التماسك الاجتماعي ويحقق دولة الرفاه،كما أن خضوع الإدارة لهذا المبدأ تمليه الاعتبارات العلمية واعتبارات العدالة الاجتماعية فهو يستند إلى طبيعة وإنشا ووجود المرافق العامة في الدولة التي وجدت لخدمة جميع الأفراد على قدم المساواة .

الفرع الثاني : المشاركة في الحياة العامة

لكي يتم تفعيل المواطنة بشكل حقيقي يقتضي الأمر فسح لها المجال للمشاركة في الحياة العامة بكل مظاهرها وتجلياتها ، ونعني بالمشاركة في الحياة العامة إمكانية ولوج المواطن إلى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز،وتوفير فرص الانخراط التلقائي في مختلف مجالات الحياة العامة ،لذلك فهي تختلف عن الإشراك الذي ينطوي على مفهوم المنح من سلطة عليا تحكم بأمرها لرعايا تابعين خاضعين لنفوذها لأن الإشراك بهذا المعنى يتناقض مع مفهوم المواطنة ويتعارض مع مق وماتها فالمواطنة في إطارها العملي تعني الممارسة الكاملة للحقوق والواجبات المدنية والسياسية ومن ضمنها المشاركة في صنع القوانين وفي القواعد التي ترعى هذه الحقوق من دون أي تمييز ولا استثنا والمواطنة – في هذه الحالة – تعبر عن الإنسان ككائن سياسي له دور فاعل في إدارة الشأن العام ،لذلك لكي تتجلى المواطنة بشكل فعلي لابد من المشاركة الفعلية لكافة المواطنين في الحياة العامة والتي تجسدها الديمقراطية التشاركية .

وقد جسد المؤسس الدستوري هذا المبدأ في المادة 34 من نفس الدستور بنصه على أن " تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات ،بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان ،وتحول دون مشاركة الجميع الفعّلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية " .

الفرع الثالث : المسؤولية الاجتماعية

الدستور هو عقد مابين الحكام والمحكومين) المواطنين( يرتب لكل منهما حقوق ويلزم كل منهما بواجبات والتزامات منصوص عليها في نصوص الدستور ذاته ،فالمشاركة في مظهرها حق وفي جوهرها التزام طوعي يتبلور في حال شعور المواطن بالمواطنة مما يولد عنده إحساس بالمسؤولية تعد مقابلة لحقوق الإنسان ،ومن ثمة فهي تعد وظيفة يتحتم على المواطنين القيام بأعبائها من أجل تحقيق الصالح العام، وهو ما عبر عنه جيمي كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية حينما انتهت مدة رئاسته وعودته إلى ولايته قائلا " إني عائد إلى أعلى وظيفة في الدولة ،وهي وظيفة مواطن " .

وبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 2016 نجده نص على مجموعة من الالتزامات الواجبة على المواطن تجاه وطنه من ناحية وتحقيق الصالح العام من ناحية ثانية منها :

- دفع الضرائب من أجل الإسهام في الدعم الاقتصادي للدولة لتقوم بتقديم الخدمات للمواطنين ،وذلك بموجب نصت المادة 78 منه التي نصت على أن " كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة " ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية،حسّب قدرته الضريبية ..."

- الحفاظ على الأملاك العامة وحمايتها ، بموجب نص المادة 80 من الدستور نفسه " يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ،ومصالح المجموعة الوطنية ،ويحترم ملكية الغير ".

- الإخلاص والتفاني إزا أدا واجباته، بموجب نص المادة 76 من نفس الدستور التي تنص على أن " على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية ..."

- الالتزام بتطبيق وتنفيذ القانون، ولا يعذر أحد بجهله للقانونتطبيقا لنص المادة 74 من نفس الدستور " لا يعذر بجهل القانون__ يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية ".

المطلب الثاني :الأساس القانوني

إن الإدارة المعاصرة لم تعد إدارة سلطوية بل إدارة خدمات قائمة على الأهداف والنتائج قائمة على استراتيجية واضحة ،حيث أن بقائها مرهون بمدى تحقيق الغرض من إنشائها 1، لذلك أقرّ المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية لتفعيل المواطنة لأجل النهوض بقطاع الخدمة العمومية من بينها المرسوم الناظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن ،وقانون البلدية ،وهو ما سنتولى دراسته من خلال هذا المطلب.

الفرع الأول :المرسوم المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن

إن تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن يعتبر من أهم المبادئ التي وردت في تقرير لجنة إصلاح هيئات ومهام الدولة ،على اعتبار أن تحقيها سيؤدي بالضرورة إلى تكريس مجتمع سياسي تعددي ،المواطنة ودولة القانون ،حيث يجب أن يكون المواطن في قلب عملية الإصلاح ،وهذا لا يتأتى إلا من خلال إشراك المواطن في التسيير العمومي ، عن طريق دمقرطة الإدارة العمومية بإشراك المواطن فعليا في عملية صنع القرار ،ويتجلى ذلك من خلال إطلاع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرها الإدارة ،وينبغي في هذا الإطار أن تستعمل وتطور أي سند مباشر للنشر والإعلام،كما مكنت المواطن من الإطلاع على الوثائق والمعلومات الإدارية ما عدا ما يتعلق منها بالطابع السري للمهنة .

إضافة إلى ذلك يقع على عاتق الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وأع وانها واجب حماية حريات المواطن وحقوقه المعترف له بها دستوريا وتشريعا ،ويجب أن تبنى هذه العلاقة بين الإدارة والمواطن على اللطف والكياسة ،تعمل من خلالها الإدارة على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين وتضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة وذلك عن طريق تبسيط إجرا اًتها وطرقها ودوائر تنظيم عملها وتخفيف ذلك 4 .بالمقابل تفرض على المواطن واجبات تجاه الإدارة وهي :احترام سلطات الإدارة،مراعاة القوانين والأنظمة التحلي بالانضباط والحس المدني والامتناع عن كل ما يعكر حسن سير المصلحة ،ويسهر على رعاية الأماكن والأملاك العمومية ،المساهمة في تحسين سير الإدارة عن طريق التقدم باقتراحات بنا ةً من خلال دفاتر الملاحظات والتنظيمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية وعبر كل وسيلة أخرى موضوعة تحت تصرفه وهذه العلاقة في عمقها جد وطيدة بين مفهومي المواطنة والدولة المدنية إذ كل التزام وواجب يستند على الآخر لاستمراره، فالدولة المدنية هي الدولة الجامعة والحاضنة لكل المواطنين وتدافع عنهم وتعمل على توفير ضرورات معيشتهم وحياتهم.

الفرع الثاني :قانون البلدية رقم 11 / 10

تبنت الدولة الجزائرية نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية والمرفقية وذلك بهدف تقريب الإدارة من المواطن ومشاركته في تسيير شؤونه العمومية من جهة، وتقديم الخدمة العمومية في مختلف الميادين من جهة أخرى تماشيا مع المبدأ القائل " الإدارة في خدمة المواطن ".

فإقرار اللامركزية الإدارية يعني أن هناك قدرا من الحرية للجماعات المحلية في إدارة شؤونها المستمدة من المبادئ الديمقراطية، لذا تبدو اللامركزية مرتبطة بالحرية الإدارية التي تتبلور في الحرية الإدارية داخل الوحدة الوطنية، لذلك تقوم على مبدأين أساسيين هما: المعرفة والمساواة في حماية الحقوق.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية تم إصدار قانون البلدية رقم 11 / 10 ، المؤرخ في 22 يونيو 2011 ، على اعتبار أن البلدية تمثل الوحدة الأساسية للحكم والإدارة في الجزائر، وتشكل الوسيط بين المواطن والإدارة المركزية خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومية وتنفيذ السياسات العامة للدولة .

وخصص المشرع الجزائري بابا كاملا )الباب الثالث( تحت عنوان " مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية " تضمنته المواد من 11 إلى غاية المادة 14 ، وأعتبر المشرع الجزائري أن البلدية تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري ،كما ألزم المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين واستشارتهم في كل ما يخص التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وتحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم ،وتحسين ظروف معيشتهم .

ومكّن المشرع رئيس المجلس الشعبي البلدي كلما اقتضت شؤون البلدية أن يستعين بصفة استشارية بكل شخصية محلية ،كل خبير ،أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا ،من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم .

كما مكّن أي شخص من الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي ،وكذا قرارات البلدية مع إمكانية كل ذي مصلحة الحصول على نسخة منها أو جزئية على نفقته .

وعليه يتضح أن قانون البلدية الجديد يعتبر أن التنمية المحلية كآلية جديدة لتنمية المجتمع المحلي تتم عن طريق تكاثف وتضافر الجهود عبر عملية تعبئة وتنظيم مجهود أفراد المجتمع وجماعاته وتوجيهها للعمل المشترك مع الهيئات الحكومية بأساليب ديمقراطية،فكل عملية تنموية لا يشارك فيها المواطن سيكون مصيرها الفشل،لذلك حت نكون أمام مواطنة فاعلة تساهم إيجابا في تقدم وترقية العمل التنموي يجب :

- ضرورة وعي المواطن بما هو متاح له من حقوق وواجبات في ظل مختلف التشريعات والسياسات

- قدرة المواطنين على تنظيم أنفسهم عن طريق تنفيذ وإدارة الأعمال الجماعية لإحداث تغيير إيجابي على المستوى المحلي .

- خلق أطر وآليات تفتح النوافذ بين السكان المحليين وممثليهم المنتخبين والأجهزة التنفيذية المحلية لتبادل الأفكار وعرض الخطط وإشراكهم فيما يقدم لهم من خدمات محلية ومستوى جودتها ،فإذا ما أتيح مناخ المشاركة للمواطنين ستتفجر طاقاتهم وإبداعاتهم لتنمية مجتمعاتهم في كل المجالات 2 .

خاتمة

من خلال عرض هذه الورقة البحثية يتضح لنا أن المواطنة الفاعلة كأساس لتحسين أدا الخدمة العمومية هي حجر الزاوية في كل نظام ومطلبا أساسيا لتحقيق الإصلاح السياسيي والإداري المنشود وتمكن من تعزيز الديمقراطية الحقيقية بمعناها الدستوري الذي يقوم على أساس المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار،لأن العلاقة التي تربط المواطنة بالديمقراطية هي علاقة قانونية واجتماعية بين الفرد ودولته تقوم على منحه حقوقا في مواجهة الدولة وفرض واجبات عليه لصالح الدولة والمجتمع مضبوطة دستوريا وقانونيا ،وهو ما جسده المؤسس الدستوري الجزائري من خلال دستور 2016 والمشرع من خلال المرسوم الناظم للعلاقة الوظيفية بين الإدارة والمواطن وقانون البلدية الجديد،ولكن كل هذا وحده لا يكفي وإنما لا بد من وعي وإدراك المواطن بأنه مجبر على تحسين أدائه وتطوير قدراته وكفا اًته لتتماشى وجودة الخدمة العمومية ،نظرا لأن الم واطنة ليست أقل من جعل العقل اجتماعيا بحيث يجعل خبراته للانتقال الأفضل له ولجماعته ،فإذا انعدم تحسين أدا الخدمة العمومية انهار المرفق العام عموما واختلت العلاقة بين الإدارة والموطن وتحول المجتمع إلى مجتمع رعايا بدلا من مواطنين .

المراجع والمصادر:

فضل كسبه قدري، منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز مفهوم المواطنة في فلسطين، مذكرة ماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2013 .

ابن منظور، لسان العرب، الروائع الدعوية، المجلد الثاني دارالمعارف، ص 4868 ، الموقع

الإلكتروني: http://rowea.blogspot.com/2011/04 ،أطلع عليه بتاريخ 20 / 07 / 2017 .

زيد الكيلاني سري، ليلى مصطفى تفاحة، أثر احترام حقوق المواطنة في ظلا السلم الاجتماعي، ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر الدولي الثاني "السلم الإجتماعي من منظور إسلامي" ،كلية الشريعة، جامعةالنجاح الوطنية، فلسطين. .

محمد العجاتي: المواطنة والمكونات الاجتماعية في الوطن العربي عقب الثورات العربية...استكمال البنية أم تغيير في المسار، روافد للنشر والتوزيع، مركز كارني جيل الشرق الأوسط، الطبعة 01 ، 2015 .

محمود غالب البكاري، وآخرون، دليل المواطن إلى الدولة المدنية، مؤسسة تمكين للتنمية TDF ، الطبعة 01 الجمهورية اليمنية، صنعا ،ً 2011 .

الرابطة السورية للمواطنة، دليل المواطنة، بدعم من مؤسسة HIVOS الهولندية، بيت المواطن للنشر والتوزيع،الطبعة 01،دمشق،سوريا، 2016 .

العباس الوردي، الوظيفة العمومية بين واقع الغياب ورهانات المردودية، الموقع الإكتروني https://www.hespress.com ، أطلع عليه بتاريخ 21 / 10 / 2017 .

هاني حامد الضمور ، تسويق الخدمات، دار وائل للنشر، الطبعة 03 ، عمان، 2005 .

أسعد حامد أورمان، أبي سعد الديوهجي، التسويق السياحي والفندقي، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة 01،

عمان، 2000 .

خدمة عمومية، الموقع الإلكتروني : https://ar.wikipedia.org/wiki ،أطلع عليه بتاريخ 18 / 02 / 2016 .

عبدالكريم عشور، دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 2009 – 2010 .

منيرة لعجال، محمد بومدين، الأساس القانوني لحق المواطن في الخدمةالعمومية في الجزائر، مجلة الحقيقة، العدد 32 ، جامعة أحمد درارية، أدرار، مارس 2015 ، ص 54 .

أشرف عبدالفتاح أبو المجد، التنظيم القانوني للحقوق والحريات الاقتصادية، دراسة تطبيقية على النظام الدستوري )التعديلات الأخيرة وآفاق التنمية(، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2015 ، ص 03

القانون رقم 16 / 01 ، المؤرخ في 06 مارس 2016 ، المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية، عدد 14 ، صادرة بتاريخ 07 مارس 2016 .

عبد القادر العلمي، المواطنة مفهومها ومقوماتها، الموقع الإلكتروني: groups.google.com/d/topic ، أطلع عليه بتاريخ 11 / 10 / 2017 .

عبد القادر محمد القيسي، مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة، الطبعة 01 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2016 .

باسم بشناق، الوظيفة العامة في فلسطين بين القانون والممارسة، سلسة تقارير قانونية) 31 (، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، غزة، 2002 .

فاطمة الزهرا فيرم، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجستير قسم عام، فرع الإدارة ا ولمالية كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2003 - 2004 ، ص 09 .

عثمان الزياني، دور الديمقراطية التشاركية في تكريس مقومات المواطنة، مجلة الكلمة، عدد 103 ، نوفمبر 2015 الموقع الإلكتروني: http://www.alkalimah.net / أطلع عليه بتاريخ 10 / 10 / 2017 .

سعيد عبد الحافظ، المواطنة حقوق وواجبات، مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية، الجيزة، مصر

لحسن مولايبن فرحات، إدارة الكفا اًت دورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2011 - 2012 . المواد 08 ، 09 ، 10 من المرسوم رقم 88 - 131 ، المؤرخ في 04 / 07 / 1988 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطنين

جريدةرسمية،عدد 27 ،صادرةبتاريخ 06 جويلية 1988 . المواد 02 ، 03 ، 06 ، 21 ، من المرسوم رقم 88 - 131 المؤرخ في 04 / 07 / 1988 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطنين المواد 31 ، 32 ، 33 ، من المرسوم رقم 88 - 131 المؤرخ في 04 / 07 / 1988 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطنين.

محمد الناصر بوغزالة، الجماعات المحلية في الدساتير، ورقة بحثية مقدمة في أعمال الملتقى الدولي الثالث حول: الجماعات المحليةفي الدول المغاربية في ظلال تشريعات الجديدة والمنتظرة، المنعقد يومي 01 ، 02 ديسمبر 2015 ، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية.

صالح شرفي، الإدارة المحلية في الجزائر )دراسة في مضمون قانون البلدية رقم 90 / 08 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11 / 10 ، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 03 ، العدد السادس، جامعة تبسة، ص 435 . الموقع الإلكتروني: www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/65 ، بتاريخ 19 / 10 / 2017 المواد : 11 ، 12 من القان ونرقم 11 / 10 ، المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، جريدة رسمية، عدد 37 ،صادرةبتاريخ 03 يوليو 2011 . المادة 13 من القان ونرقم 11 / 10 ، المتعلق بالبلدية.

المادة 14 من القانون رقم 11 / 10 ، المتعلق بالبلدية.

مولود عقبوبي، الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر، مجلة القانون، جامعة غليزان، معهد العلوم القانونية،العدد السادس، جوان 2016 .

المكي دراجي، بلخير دراجي، المواطنة والجماعات المحلية، ورقة بحثية مقدمة في أعمال الملتقى الدولي الثالث حول :الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظلال تشريعات الجديدة والمنتظرة، المنعقد يومي 01 ، 02 ديسمبر 2015 ، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي،كلية الحقوق والعلوم السياسية،ص 52

السياسات والمؤامرات التي مهدت للنكبة

د. رائد ناجي

فلسطين

المقدمة

كان الشعب الفلسطيني يهنأ في ارضه، وكانت معظم المدن الفلسطينية مزدهرة والحياة تسير بشكل طبيعي، ولكن فجأة حدث كابوس ما يسمى "بالانتداب البريطاني على فلسطين الذي هو بمثابة النكبة الحقيقية الاولى للشعب والارض، فهو لم يكن وليد الصدفة وانما كان بنا على دراسات شاملة مختلف المجالات السياسية والجغرافية والاقتصادية والعرقية والدينية لتمرير مؤامرة كبرى بتسليم فلسطين لليهود وانشا وطن قومي لهم. ونفذت هذه المؤامرة وتم اعلان دولة اسرائيل وتهجير الفلسطينيين من ارضهم يوم 16 / 05 / 1948 وكتب بهذا التاريخ مأساة فلسطين وشعبها.

المطلب الاول: النكبة الفلسطينية

مزقت النكبة أوصال الشعب الفلسطيني وفصلت الشعب عن أرضه وحكمت عليه بالإبادة الجغرافية الديمغرافية، حت تحول الفلسطيني الى لاجئ بسبب عمليات الطرد الممنهجة التي اتبعتها العصابات الصهيونية وبشت الوسائل من قتل وترويع وبطش وإرهاب جسدي ونفسي، بهدف تغير الطابع الديمغرافي لفلسطين لمصلحة قدوم المهاج رين اليهود وأدت السياسات الصهيونية التي اتبعها اليهود في بداية إقامة الدولة عام 1948 إلى نزوح حوالي 800000 لاجئا تركوا أرضهم بسبب قسوة الممارسات اليهودية من قتل وتشريد وتعذيب .

الفرع الاول: النكبة وبدايتها

لا شك ان فكرة انشا وطن قومي لليهودي فكرة قديمة، وانما تبلورت في القرن الثامن والتاسع عشر، وسبقت انشا الوطن القومي العديد من المؤتمرات والمؤامرات لدعم اليهود، وبعد اطمئنان بريطانيا لهذه السياسة فقامت بضرب الانتداب على فلسطين، واصدرت وعده بلفور المشؤوم بعد موافقة الدول الاستعمارية ودعمت قرارها، وبفضل السياسية الخبيثة البريطانية ساعدت على تهجير الفلسطينيين وابعادهم عن ارضيهم وفي المقابل استقدام واحلال اليهود مكانهم، وبمجرد دخول اليهود فلسطين هاجمت العصابات اليهودية القرى الفلسطينية.

اولا: تعريف النكبة

1 . النكبة لغة:

2 . النكبة لغة هي مصيبة نازلة توجع الانسان بما يعز عليه من مال او حميم تصيبه بخسارة عظيمة، وهي الفاجعة ايضا. وايضا يذهب معنى النكبة اللغوي الى نازلة عظيمة ومصيبة جماعية تحل بعدد كبير من الناس.

2 . النكبة اصطلاحا:

تعرف الموسوعة الحرة ويكيبيديا النكبة " مصطلح فلسطيني يبحث في المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره" .

لقد التصق اسم النكبة بما حدث فلسطين في 16 / 05 / 1948 من تهجير ونهب للقرى والبلدات الفلسطينية وتشريد اكثر من 800000 الف فلسطيني من ارضه الى دول الجوار والعالم، ولكن تعريف الويكيبيديا يبقى منقوصا اذا ان النكبة ليست فقط هي المأساة انما تمتد الى التطهير العرقي ومن قام به والغرض من هذا التطهير.

وبتعريف اشمل للنكبة النكبة هي الكارثة والمأساة التي حلت على الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينية خاصة في اراضي 48 ، نتيجة قيام القوات اليهودية بعملية تطهير عرقي وطرد الفلسطينيين "السكان الاصليين" عن ارضهم بغرض انشا وطن قومي لليهود. فأدت عملية تشريد الفلسطينيين واقتلاع ارضهم غصبا منهم الى الاستيلا على اراضي فلسطين التاريخية وتدمير حوالي 550 قرية وبلدة فلسطينية وتشريد 85 بالمئة من سكانها.

ثانيا: التمهيد للنكبة

ان احتلال فلسطين واقتلاع ارضها عنوة، وتشريد الشعب الفلسطيني لم يكن صدفة كما اشرت سابقا، وانما سبق هذا الاحتلال البغيض الذي أدى إلى نكبة الشعب الفلسطيني إعدادا وتمهيدا وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الفرع.

1 . ظهور الحركة الصهيونية:

ظهر إبان القرن الثامن والتاسع عشر عدد من المفكرين اليهود ورجال الدين، الذين نشروا كتبهم وابرزوا المسألة اليهودية كأقلية مضطهدة من جهة ومن جهة اخرى الارتباط الديني اليهودي بأرض فلسطين، وقد كسبوا التعاطف والتأييد الاوروبي، ولم يكتفوا بذلك بل تم عقد العديد من المؤتمرات والملتقيات لدعم فكرة إنشا دولة يهودية بأرض فلسطين، ولهذا الغرض برزت الحركة الصهيونية نهاية القرن التاسع عشر.

ارتكزت هذه الحركة على بعض البحوث التراثية التي أعدها باحثون يهود لتحديد الارض المقدسة كما ورد في التوراة، وحسب ما صرح به "هرتزل" زعيم هذه الحركة "ان ما يجب ان نرفعه هو فلسطين، داوود، سليمان" وبالرغم من ارتكاز الحركة الصهيونية على الحجج الدينية والتاريخية وتأثرها بالنزعة القومية التي سادت أوروبا إلا أنها ارتبطت بهدف سياسي وهو الهودة الى فلسطين واقامة دولة يهودية. 1

وقد افضى نشاط الحركة الصهيونية إلى عقد مؤتمر بازل 1897 بسويسرا، الذي يعد بمثابة حجر الاساس الذي بنى عليه اليهود فكرتهم باشراك يهود العالم للقيام بعمل موحد يعتمد على التمويل الذاتي.

وقد تقرر في هذا المؤتمر توحيد جهود اليهود تحت لوا الحركة الصهيونية، واقامة دولة يهودية في فلسطين، وتم تحديد شكل العلم والنشيد الق ومي.

وانطلقت الحركة الصهيونية بعد هذا المؤتمر الى تجسيد ما تم الاتفاق عليه، ووضعه على ارض الواقع، وقامت الحركة بالاتصال بأصحاب القرار في الدول الاستعمارية، وانشا البنوك، والعمل على تفريغ فسطين من سكانها.

2 . الهجرة اليهودية:

بدأت الهجرات اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر بشكل غير منتظم، ولكن بعد اتصال الحركة الصهيونية بالصهاينة الانجليز أمثال تشرشل، آرثر بلفور، ساعدت حكومة الانتداب البريطانية الهجرات اليهود وسهلت لهم الطريق بل وفتحت الباب على مصراعيه وشجعت الوكالة اليهودية والوكالات التابعة لها في اوروبا على الهجرة بكافة الوسائل.

وانطلقت الهجرات اليهودية بشكل مكثف واكثرها بالهجرة غير الشرعية الى فلسطين، وقد عمد اليهود الى الاستيلا على الاراض الفلسطينية، وانشأت الحركة الصهيونية وكالات وبنوك لمحاولة شرا الاراضي وتفريغها من اهلها.

الفرع الثاني: الاطماع الاستعمارية في فلسطين

نظرا لأهمية موقع فلسطين فهي الجز الذي يربط الجز الاسيوي بالإفريقي، فقد كانت دائما محور صراع واطماع للدول الغازية والمستعمرة، وفي العصر الحديث بدأ الصراع بين بريطانيا وفرنسا، ولكن بريطانيا كانت حريصة ان تبقي فلسطين في يدها ناكثة وعودها للشريف حسين حاكم مكة.

أولا: مؤتمر كامبل بنرمان سنة 1907

طرح رئيس وزرا بريطانيا مشروع الجبهة الاستعمارية الموحدة بين فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، البرتغال، اضافة الى بريطانيا، وخلص هذا المؤتمر الى انشا لجنة مشتركة لبحث المصالح الاستعمارية المشتركة، وخلصت هذه اللجنة الى ضرورة اقامة حاجز بشري يمنع توحيد الوطن العربي ولا يتأتى ذلك إلا بفصل الجز الاسيوي عن الجز الافريقي ولا يكون ذلك الا باحتلال فلسطين.

ويعتبر هذا المؤتمر الضو الاخضر للسياسة البريطانية والحركة الصهيونية في انتزاع فلسطين وتشكيل نواة استعمارية، تؤمن استمرارية النفوذ الاستعماري في المنطقة.

ثانيا: اتفاقية سايكس بيكو سنة 1916 .

بعد الاتفاق على تقسيم املاك الدولة العثمانية بين الدول الاستعمارية الكبرى روسيا، بريطانيا، فرنسا، فقد تقرر في اتفاقية بطرسبورغ سنة 1916 بين هذه الدول بمنح روسيا مناطق الاناضول، وبالتالي تكون قد خرجت روسيا من الارض العربية، وفي نفس العام عقد اتفاق بين بريطانيا وفرنسا على تقيم الارض العربية والتي كانت موضوع اتفاق بين الشريف حسين –مكماهون وأطلق على هذا الاتفاق سايكس – بيكو.

وتم تقسيم مناطق النفوذ في المنطقة العربية وتم تلوين مناطق النفوذ الفرنسي باللون الازرق ومناطق النفوذ البريطاني باللون الاحمر، ونص الاتفاق على انشا ادارة دولية في فلسطين لون باللون البني، وبالرغم من انه لم يرد ذكر ليهود في هذه الاتفاقية ولكن كانت بوادر المؤامرة ظاهرة.

المطلب الثاني: الوجود البريطاني والعصابات اليهودية في احداث النكبة

لعبت السياسة الغربية الماكرة بشكل عام والبريطانية خاصة دورا كبيرا في قيام دولة يهودية في فلسطين وتهجير وتشريد وتقتيل الشعب الفلسطيني الى جانب العصابات اليهودية .

الفرع الاول: الوجود البريطاني

بعد اتفاقية سايكس بيكو عملت بريطانيا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينها وبين الحركة الصهيونية من جهة وبينها وبين دول الاستعمار المؤيدة لليهود من جهة اخرى وقد اتخذت في سبيل ذلك خطوتين.

اولا: اصدار وعد بلفور