Les allees couvertes d’Ait Rehouna et D’Ibarissen

:(region de Kabylie)

Deux sites protohistoriques exceptionnels

ملخص:

يهدف هذا المقال توضيح نمط خاص من المعالم الجنائزية الفريدة من نوعها و القليلة سواء من حيث التنميط أو التصميم المعماري في بلاد المغرب، ونعني تلك الأروقة المغطاة التي تبقى غير معروفة والمتمثلة في عدد قليل جدا والمتواجدة بمنطقة القبائل والتي ستندثر في المستقبل إن لم تؤخذ التدابير الخاصة صيانتها وترميمها.

RESUME

Ce papier a pour objectif de monter un type de monument funéraire protohistorique particulier et rare au Maghreb de part sa typologie et son architecture, il s’agit bien des allées couvertes très mal connues dont on dénombre un petit nombre qui risque dans un proche avenir d’être démantelé pour toujours

MOTS CLES :allée couverte, dolmen, monument funéraire, protohistoire

Introduction

Les allées couvertes sont très connues en Europe notamment en Sardaigne et souvent sont considérées comme des sépultures collectives. Elles sont définies par une forme simple d’une allée qui se compose d’une chambre rectangulaire allongée recouverte par plusieurs dalles, les parois constituent un appareillage fais par de grosses pierres et l’intérieur de la chambre est divisé par des cloisons construites par des pierres de moyennes dimensions

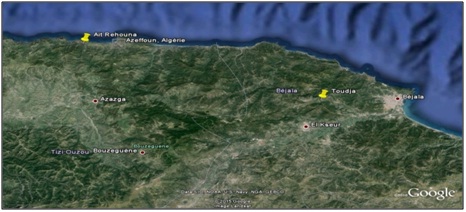

Dans tout le Maghreb, il n’y aurait que 14 allées couvertes. Parmi elles, 8 sont dénombrées à Aït Rehouna, à 14 km du chef-lieu de la daïra d’Azeffoun (wilaya de Tizi Ouzou) et 6 autres à Aït Garet et Ibarissen, à 8 km à l’ouest de Toudja, (wilaya de Béjaïa) (fig. n° 1). Elles ont été signalées pour la première fois par M. Euzennat en 1954 et par J. Tschudi en 1955 et enfin G. Camps en 1961

- Historique des recherches

En 1954, M. Euzennat, invita G. Camps à venir pratiquer un sondage dans un des allées couvertes. Ces constructions constituent une petite nécropole littorale sur la côte de la grande Kabylie à Ait Rahouna. Sur les flancs du sommet d’un promontoire est occupé par le village, se dressent les allées couvertes à quelques mètres de la route nationale reliant

Azzefoun -Tigzirt. La partie subsistante recouverte d’une énorme table dépassant 3,20 mètres de longueur était précédé d’un éboulis s’étalent sur une dizaine de mètres environ.Les parois sont construites par de grosses pierres assez régulièrement disposés. Le sondage a permet de reconnaitre que el sol était dallé et que les supports ont été construits sur ces dallages

Les autres monuments ont pour dimensions 4,85 mètres de long et un autre, une dalle de 3,46 mètres de longueur, présentant les mêmes caractères extérieurs. La hauteur est considérable atteignant 2 mètres. Ce rapide sondage n’a pas permet de révéler que ces monuments étaient des sépultures collectives protohistoriques ou puniques, et ce malgré la découverte d’une perle en pâte de verre, un fragment d’oenochoé et d’une queue d’amphore du II e siècle av. J.C. les restes, très mal conservés, de trois individus furent retires le long des parois dans une couche pierreuse de 0,40 m de profondeur environ

En 1955, J. Tschudi, découvre la présence des allées couvertes d’Ibarissen à Ait Garet, village situé à plus de 8 km à l’ouest du village de Toudja, et dans la même année, elles furent sommairement décrits par M. Picaud dans note manuscrite, par la suite en 1958 R. Poyto se rendit plusieurs

Fois voir le site et il a même accompagné G. Camps en ce lieu. Ils sont en très bonne état de conservation et n’ont jamais fait l’objet de fouille. L’un d’eux a une hauteur de 2 mètres, une longueur de 12,50 mètres et 1,40 m de largeur, L’autre allée couverte d’Ibarissen est plus court environ 7 mètre de longueur mais plus élevé environ 2,50 m. G. Camps, rapporte d’après les renseignements de M. Picaud que 5 autres allées couvertes ont été découvert à Ibarissen, dont le plus long mesure plus de 10 mètres et le plus court 6 mètres et d’une hauteur intérieure assez considérable variant entre 3 et 4 mètres. Les parois sont construites en plaquettes et pierres superposées.

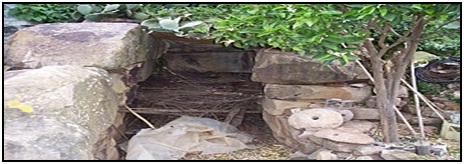

- Le site d’Ait Rehouna

Les habitants d’Aït Rehouna appellent ces monuments « Les petites maisons romaines ». Un premier groupe de quatre premiers monuments sont localisés au dessus de la route nationale dans un même endroit et qui ont subi d’importants dégâts causé tant par la nature que par l’homme.

Un deuxième groupe est localisé plus haut, sur la crête du vieux village d’Ait Rehouna, se trouve les restes d’une cinquième sépulture dans un très mauvais état de conservation, utilisé par le propriétaire du terrain à des fins particuliers (débarras)

Une sixième sépulture se trouve un peu plus en bas, à environ 200 mètres à l’ouest du village, constituées de deux murs formés par de grosses pierres équarris bien agencé et séparés par un dallage.

3- Le site d’Ibarissen

Seules quelques allées couvertes sont apparentes actuellement; une seule allée est en bon état de conservation (fig. n°6), les autres sont, soit complètement ou partiellement effondrées. D’autres allées couvertes nous sont signalées dans les environs, mais difficilement accessible. Les allées couvertes d’Ibarissen n’ont aucune orientation constante, elle est dictée par la topographie du terrain.

Les allées couvertes d’Ibarissen sont construites en général par des fragments de dalles.

De grès et par des gros blocs empilés auxquels s’ajoutent une couverture de dalles dont certaines atteignent 3 mètres de longueur

Très abondantes dans l’environnement ayant 0,30m d’épaisseur. Leurs longueurs sont exceptionnelles et varient entre 8 et 15 mètres et leurs hauteurs oscillent entre 1,30 et 1,50 mètre. Les murs constituant les parois sont légèrement inclinés vers l’intérieur du monument

Le site d’Ibarissen est confrontée aujourd’hui par de nombreux problèmes parmi eux d’où la détérioration quasi-totale des allées. De nombreux monuments funéraires restent complètement ensevelis.

Des actes de vandalisme et de pillage se pratiquent au sein du site, des dalles et les pierres qui constituaient les tombes ont été réemployées comme matériaux de construction.

4- Etude architecturale et typologique des allées couvertes

En générale, sous le terme d’Allée couverte, on désigne un type particulier de dolmen. Les distinctions entre dolmen long, allée couverte et allée sépulcrale sont parfois difficiles du fait de la continuité d'évolution entre les trois formes standard.

L'allée couverte est un dolmen démesurément long dont la chambre sépulcrale a plus ou moins la même largeur que le couloir. Le tout est recouvert de plusieurs dalles horizontales (tables) qui reposent sur une série de montants latéraux (ou orthostates) inclus dans le tumulus ou qui en débordent vers l'intérieur.

Généralement, ces « allées couvertes » présentent une hauteur quasi-constante sur toute leur longueur, contrairement aux dolmens dits « à couloir » qui montrent un décrochage plus important entre le chevet (murette ou dalle verticale du fond) élevé et l'entrée du couloir plus basse. Bien sûr, ces différences sont plus ou moins marquées selon le dolmen, et l'appellation « Allée couverte » est donc parfois controversée.

La différence majeure entre les dolmens à couloir et les dolmens dit "Allées couvertes", est l'absence de chambre dans ces derniers. On pourrait dire qu'ils ne comportent qu'une chambre en forme de couloir. Ce changement important d'architecture est à l'origine de la distinction souvent portée

Entre ces deux types de construction mégalithiques d'autant que les allées couvertes sont plus récentes.

4.1- L'apparence des allées couvertes

Elles sont à l'origine recouvertes d'un tumulus pouvant être en terre, mais aussi en pierres. Leurs implantations diffèrent peu des dolmens à couloirs.

- Assemblage de la chambre

Elle est en général de largeur constante, construite avec des piliers en dalle ou par de grosses pierres de hauteur souvent équivalente avec une symétrie entre les cotés gauche et droit, et des dalles de couverture de même largeur que les piliers les supportant. Bien que tous les monuments ne possèdent pas de dessins, ils sont fréquent et peuvent se trouver aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des chambres.

Le type de construction le plus fréquent est composé de piliers verticaux supportant une dalle horizontale comme un portique, cela répété plusieurs fois.Il en existe aussi appelé "arc-boutées" utilisant des piliers penchés avec ou sans dalles

De couvertures, d'autres pouvant utiliser le relief existant tel qu'un promontoire naturel pour un coté de la chambre

4.2- Typologie des allées couvertes d’Europe

- Les allées couvertes longues

La grande majorité appartient à ce groupe. La longueur varie de 10 m à plus de 20 mètres. Elles sont composées d'un unique couloir parfois segmenté en plusieurs parties. Elles comportaient souvent une porte sous formes d'une dalle échancrée ou d'un passage étroit généralement fermé par un opercule adapté à l'orifice, cinq types selon J Guillame

- Les allées couvertes courtes

Elles ressemblent aux allées couvertes longues, elles sont plus courtes avec un couloir beaucoup plus étroit. - Les Allées arc-boutées

Elles ont des parois latérales inclinées qui se rejoignent par leurs sommets (piliers penchés avec ou sans dalles de couverture) - Les Allées à entrée latérale

L'entrée est situé sur le coté le plus grand et comporte souvent une porte qui peut être composée de dalles échancrées, accolées pour former un orifice circulaire.

e-Les Allées en équerres

Elles sont composées d'une chambre très allongée, desservie par un long couloir plus ou moins perpendiculaire. Une variante possède une chambrette à l'intersection des deux

f-Les Allées en V

Elles se caractérisent par un élargissement progressif depuis

L’entrée jusqu'au fond de la chambre. Par conséquence ceux d’Ait Raouna et d’Ibarisssen ne ressemblent guerre ceux de l’Europe.

- Etat de conservation des allées couvertes

Les allées couvertes sont confronté quotidiennement aux actes de destruction et du vandalisme sans qu’aucune autorité ni quelque scientifique ne s’en offusquent. La carrière de roche du village d'Aït-Rehouna dans la commune d’Azeffoun qui a servi à l’enrochement du port de pêche et de plaisance de la dite localité, exploitée par le groupe réalisateur Meditram, subit depuis plusieurs années une opération de remise en état dont la roche extraite dans ce cadre est utilisée toujours dans le port de la ville voisine de Tigzirt-sur-mer, en construction par le même groupe réalisateur. Elle se faisait avec l’utilisation des explosifs. Pour arrêter le désastre, il faut mettre le site sous protection soit en le clôturant ou en le mettant sous surveillance et prévoir une campagne de sensibilisation au sein des villageois et des autorités locales sur l’importance de ces vestiges.

Restaurer un monument, c’est en assurer, au moins pour un temps, la pérennité et la mise en valeur. C’est aussi, en partie, le trahir. En effet, toute restauration implique des choix. Il est exceptionnel qu’un ensemble architectural - un mégalithe dans le cas présent - corresponde à une seule époque, ait été construit en une seule phase et que toutes les structures qui le composent soient visibles en même temps. Il faut donc choisir. Dans le cas du site d’Ait-Rehouna, protohistorique apparemment.

Il était, par exemple, très difficile de garder l’aspect champêtre du site et de montrer à la fois le dallage externe et la tranchée d’implantation sans recourir à l’utilisation de matériaux modernes. Les choix effectués - qui peuvent très bien être contestés - ont été dictés par le souci de rétablir le site dans un état aussi proche que possible de celui qui devait exister au début de son utilisation.

La destruction, par les fouilles clandestines et vandalisme, de la plupart des indices archéologiques qui devaient exister dans le remplissage de la chambre et le «détourage» des côtés du monument par des tranchées d’exploration ne permettaient en effet pas de prétendre reconstituer les éventuelles évolutions des structures de l’allée couverte. Les choix retenus ne sont cependant pas exempts d’incertitudes d’erreurs.

Conclusion

Le but essentiel de cette note est de monter que ce type d’architecture funéraire protohistorique primo est unique et rare au Maghreb, secundo, il est impératif que les instances concernées doivent prendre en charge leur restauration et conservation, et tertio de le promouvoir dans un cadre de recherche et de tourisme dans cette belle région d’Algérie.

Il est donc nécessaire et urgent de fouiller et de restaurer ce type de monument funéraire afin de compléter les lacunes qui manquent nos connaissances sur les populations protohistoriques du Maghreb. Et par voix de conséquence « Nécessite de protéger le patrimoine archéologique »: C'est en terme de survie que se pose le problème de la sauvegarde de notre patrimoine en péril. I1 est en effet exposé à la destruction, au vandalisme et au pillage.

La destruction des sites archéologiques en Algérie devient de plus en plus dramatique avec l’expansion démographique et le développement technologique qui facilitent la conquête des vastes espaces libres par l’homme.

En Algérie, l’espace envahi par les constructions, par autres travaux d'aménagement augmente au rythme de la croissance démographique et de la création d'industries dans diverses régions. Comme cette occupation de l'espace se fait sans contrôle, sans respect des sites, l'on s'imagine facilement le nombre de sites détruits chaque année. Le nombre est effrayant dans les zones en voie d'urbanisation ou dans les territoires oh les constructions de routes, barrages etc. Combien de centaines de sites préhistoriques et protohistoriques ont disparu pendant les travaux de l’aménagement de l’autoroute Est-Ouest? I1 suffirait de consulter l'Atlas archéologique de Stéphane Gsell pour s'en faire une idée. Combien de sites de grand intérêt archéologique sont sauvagement détruits.

Le but essentiel de cet article est de monter que ce type d’architecture funéraire protohistorique primo est unique et rare au Maghreb, secundo, il est impératif que les instances concernées doivent prendre en charge leur restauration et conservation, et tertio de le promouvoir dans un cadre de recherche et de tourisme dans cette belle région d’Algérie. Il est donc nécessaire et urgent de fouiller et de restaurer ce type de monument funéraire afin de compléter les lacunes qui manquent nos connaissances sur les populations protohistoriques du Maghreb.

Bibliographie

Camps G., 1959. Sur trois types peu connus de monuments funéraires. B.S.P.F., t. LVI.

Camps G., 1961. Aux origines de la Berbérie. Monuments et rites funéraires protohistoriques. Paris, A.M.G.

Camps G., 1965. Les recherches protohistoriques en Afrique du Nord de 1952 à 1962. Ani del VI congr. Intern. Delle ScinenzePrehistoriche e protohistoriche, Rome, vol. II.

Camps G., 1987. Allées couvertes (Kabylie) (G. Camps), Encyclopédie berbère, Fascicule IV, 1987 .

Camps G., 2000. Ibarissen,Encyclopédie berbère, Fascicule XXIII.

Poyto R., 1967. Contribution à l’étude des sites préhistoriques en pays Kabyle. Fichier de la documentation berbère.

Musso J. C., 1971. Dépôt rituel des sanctuaires ruraux de la grande Kabylie. Mém. Du CRAPE n° XVII, A.M.G., Paris.

Guilaine J., 1995. Allées couvertes et autres monuments funéraires du Néolithique de la France du Nord-Ouest, Dir. Claude Masset et Philippe Soulier, Allées sans retour, Errance.

Les planches

Fig. n° 1- Situation géographique des sites d’Ait Rehouna et de Toudja

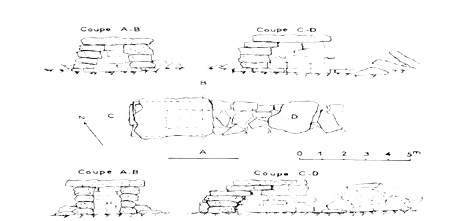

Fig. n°2 - Relevé des allées couvertes d’Ait Rehouna (Grande Kabylie) D’après G. Camps 1961, p.153.

Fig. n°3 : Vue générale du village d’Ait Rehouna

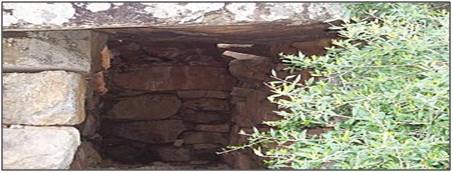

Fig. n°4 : Une première allée couverte du site d’Ait Rehouna du premier groupe.

Fig. n°5 - Etat de conservation d’une allée du premier groupe

Fig. n°6 - Une deuxième allée couverte dans un mauvais

État de conservation du premier groupe.

Fig. n°7 - Etat de conservation d’une allée couverte du site d’Ait Rehouna

Fig. n° 8- Allée couverte d’Ibarissen

"الغار" نتاج مخصوص لفضاء سكن متخفّ:

الدويرات بشنني تطاوين بالجنوب التونسي نموذجا

د.قندوز زينب

- جامعة تونس

الملخص:

الحاجة الى المأوى والملجأ، الاستقرار والارتباط بالمكان،علّها من موجبات إقامة المسكن. بناء وتشييد، حفر ونبش... ترتيب وإعادة ترتيب الحيز المكاني المحيط به باستمرار، هيكلته وتطويعه... كلّها فعالٌ يأتيها الإنسان ليُؤسّس له سكنا ويبقى بموجبها المسكن أرضيّة مفتوحة للعمل عليه بحيث يتطوّر المسكن وفق الحاجة وتماشيا مع المتغيّر.

يُعدّ شكل المنزل التقليدي ذا ارتباط وثيق بثقافة الجماعة وحياة أفرادها المعاشية ولعلّ الأفضية السكنية التقليدية للجماعة الساكنة عموما يكاد يكون فيها الشكل موحدا مع اختلاف في بعض الجزئيات والترتيبات كالقياسات التي تتغير حسب مستهلك الفضاء.

فالشكل العام والخطوط العريضة معروفة ضمنيا لأنها مبتدأها تصوّر مشترك للحياة، أما الاختلافات فتكون جزئية وشخصية بحيث لا تمسّ الجوهر 2 . ومن مميزات المسكن التقليدي قدرته على إيجاد الحلول الهندسية للمشاكل المناخية 3 ، واندماجه في بيئته الطبيعية، واستجابته للمتطلبات الاجتماعية.

سنحاول في هذه الدراسة التطرق لواحد من أنماط المسكن التقليدي المتفرّد والملغز بالجنوب التونسي مبنى ومعنى. المسكن الجبلي التقليدي فضاء سكنيّ وضعت خطوطه العريضة بيئته ورسمت ملامحها خبرات متوارثة.

فصياغة أنماطِ العملّية الإنشائيّة وصياغة الأشكال في هذا النّتاج التقليدي ليس مجرد مجموعة من العوامل المتوافقة بل هو نظرة للحياة . ومن ثم أسلوب للفعل والانتاج تشاد من تراكم جهد واجتماع تجارب وخبرات أجيال متعددة تتواصل في استمراريتها عبر السّنين .

ليكون المسكن ذلك الإطار الذي يوحّد رُؤى الفرد كما المجموعة تحت سقف المجال البيئي.يقول ابن خلدون:" اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لا بدّ لهم من الفكر في الدفء كالفكر في الكنّ".

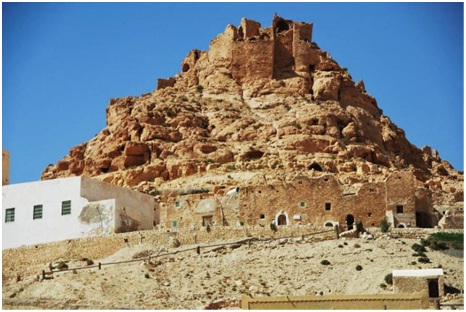

السكن المعلّق أو هو سكن الجبل، بناء نصفه مُخبّأ ونصفه الآخر مخفيّ، ينصهر في جوف الجبل أو يندمج مع واجهته، يتستّر لينتفي، الكلّ يتناسل ويتوالد في تجانس غير مألوف، بعضه مولّد للآخر، أو هو مُنتِج له... حضور متناسل من لدن الشيء ذاته، تزاوج متوازن بين الثابت السّابق والمستحدث اللاّحق.

تظهر مساكن "الدويرات" 2 المبنيّة كأنها مندمجة في محيطها الطبيعي بحيث يصعب تمييزها لعين الناظر من بعيد، واجهات خالية من كلّ ليقة 3، تظهر تراكب أحجارها للناظر كما لو أن إصرارها يزيد على المغالطة والتمويه بانصهارها واندماجها في الجبل.

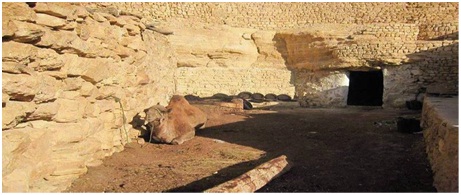

الصورة رقم 1 : "الدويرات" سكن يتماهى مع نتوءات الجبل

وإذا قمنا باستقراء بنية النسق البصري، نرى أن الأثر الحاضر الغائب يحقّق الوحدة في الوحدة .فالبناء لا يخلق قطيعة، بل تواصلا بصريا. فهو بناء لا يكشف عن نفسه، بل يتخفّى، بناء مرتدّ، منغلق على نفسه... ذلك أن ماهيته لا تسمح بتمظهرها إلاّ بطريقة مُلْغَزَة. يستدرجنا الجبل لسبر حقيقة أثر يحتويه بنظرة المفكّر لنتقصى

أدق التفاصيل.

الغار المسكن/ المسكن الغار:

يُعرّف الغَارُ بأنّه: "كلُّ مُنْخَفِض من الأَرض. ا ولغَارُ مثلُ البيت المنقور في الجبل . " إن الغيران أحواش حفريّة في شكل غرف. تحوّل السكن الحفري إلى سكن أكثر تعقيدا، حيث ظلّت الغيران تشكل السكن بمعناه الكامل بينما الغرف المضافة أمام السكن الحفري تشكل مكان الخزن لتكون النواة الأولى من قمة الجبل في

اتجاه مواضع منخفضة نسبيا على جنبات السكن الحفري )الغار(. لعلّ المسكن المحفور هو تطور للمسكن المنقور على قمم الجبال كما تعرّفه الذاكرة الشعبية "بالكهوف الجبلية المحفورة المنقورة أفقيا على الصخر حيث نجد مزيجا بين الحفر والبناء، فأصبح المسكن بمواد إنشائه المحلية جزءاً من الجبل.

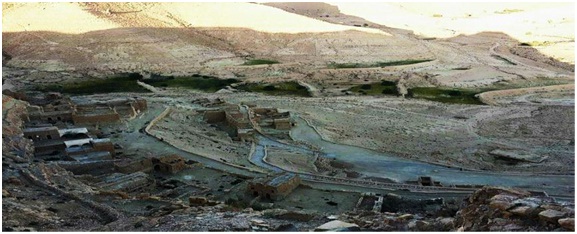

مجال سكني تجاوز قسوة الإطار الطّبيعي وتخطّى عوائق التّضاريس. بناءات امتدّت على المساحة الضيّقة المتاخمة للواحة فتتجاوزها لتحاكي تضاريس الجبل ونتوءاته.

هذا التّشكّل يلغي الحدود بين ما هو إنساني وما هو طبيعي لتكون الوحدة. ليكون الجبل ذلك الفضاء لغز، مفارقة للمألوف تقف على عمق هذا الحضور، وينفتح أمامنا فضاء آخر غيّر القواعد والقوانين.

الممنح الجبل قُراهُ حياةً، فميّزها ولا يزال، ليكون "المعمار الجبلي" 1 . مساكن تتشعّب في الارتفاعات، تُحاكي واجهاتها مورفولوجيا 2 الجبل، تُجاري نتوءاته، ليمتدّ البنيان، فيتراءى مشهد البناءات متشاكلا مع الجبل، مُتماهيا مع املاءات البيئة.

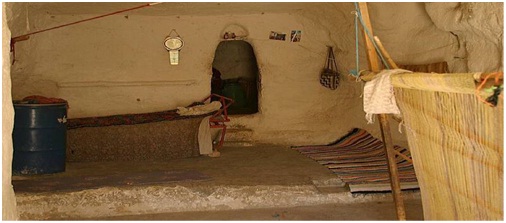

الصورة رقم 2 : موقع القرية من الجبل

يتنوّع سكن الغار بين بناء وحفر. ومن خلال فعل الإضافة والحذف، يتشكّل السكن ويتمدّد تارة نحو الأعلى والأسفل، وتارة أخرى نحو الداخل والخارج. تنشق الأرض، فتنفتح على فجوات. بيوت مزروعة في بواطن الجبل... تحتوي المنازل غالبا على جزء محفور داخل الصّخر وهو الجزء الأول والأساسي في المسكن قبل

توسيعه نحو الخارج، وهو مأوى ومخبأ ومخزن... فالغار أو بالأحرى المغارة نتاج مخصوص لفضاء سكن متخفّ، دون أن يكون منعزلا عن باقي مكوّنات المنزل، فما هو سوى امتداد للحيّز المرجع والفضاء المركز. يتّسق سكن الغار مع البيئة من حوله، ينحتها ويتماهى مع شكل الحجر. فلكلّ ظاهر باطن على مثاله كأنه يغلّفه ويحويه... وتتشكّل علاقة الحاوي والمحتوى، أو الظّاهر والباطن على أساس التجانس والتواصل الطّبيعي. فتتأسس علاقة تلاؤم وتواف فاختلاف شكل السكن إنما راجع إلى اختلاف الم ق بين الداخل والخارج: توازن بين المعطى والمضاف )الانشاء( بحسب قَبُولِ المادة.

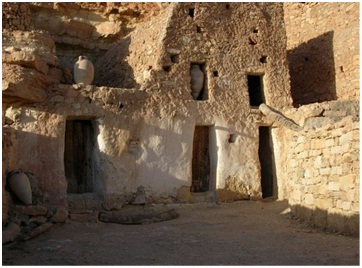

الصورة رقم 3 : فتحة من المغارة على القرية

هكذا تتجلى المغارة الحاضرة الغائبة، وراء مدّ ظواهرها كوجود كائن على عتبة المطلق. سكن مترسّخ في الفضاء، ثابت مُمْسِكٌ بعُتلة الحضور المتخفّي. محتجب وراء حاجز دون أن نبصر ما يوجد. والمغارة كفضاء غائب لا تستبعد الحضور، فالغياب ضرب من ضروب إظهار الوجود، يتمثل الذي بوصفه غيابا واختفاء،

كما أن ظهوره لا ينفكّ بدوره عن الاحتجاب.

تتشكل المغارة اللاّشكل دون تعيين واضح. فخلال كلّ مراحل الإنشاء تكون المغارة قابلة للتعديل والتغيير، إنها بلا شكل ثابت أو دائم. وغالبا ما تكون متعرّجة، تضيق وتتّسع، تنحرف وتنكسر بانكسار وتنوّع طوبوغرافية الجبل، الذي يتكون من طبقات متراكبة ومتصادمة من الصّخر. كما تتميّز مساكن الدويرات

بمعمار مخصوص البناء قوامه التكتّل والتراصّ والملأ والتفريغ، سمته دفاعية يتحصّن بعضه البعض. فما هي امتدادات هذه الرؤية في الفضاء الدّاخلي للسّكن الدّويري؟ بالقرى العالقة بقمم الجبال تتخذ المساكن تخطيطا معماريا مغايرا أملاه شكل التضاريس ومكوناتها.

فتحتل المساكن، مكونة قرى وتجمعات سكنية، قمة الجبل ثم تنحدر على مستويات مختلفة الارتفاع. وتمتاز العمارة هناك بجمعها بين البناء والنقر إذ يحتوي المسكن جزءا مبنيا بالحجارة والجير أو بالحجر "الصيّاح" ، ويضمّ السور الخارجي وسقيفة طويلة والمطبخ والمذهب والفراغات التي تأوي الحيوانات وتحفظ فيها الأدوات الزراعية، ويعلو هذا الجزء هري مقبّ بالحجارة والجبس يخزن فيه المحصول الزراعي. وتفضي السقيفة إلى فناء مكشوف، بلاطه صخر الجبل الطبيعي ثم يلي ذلك في تخطيط متلاحق غرفة أو أكثر منقورة في طبقة الجبل الهشّة وفي مؤخرها نقرت حجرة صغيرة تسمى "خزانة" يحفظ فيها ما غلت قيمته. عمارة سكنية مزدوجة يجمع فيها بين البناء والنقر تتسم بتخطيط متلاحق يعكس الخصوصيات الجبلية المحلية.

تفتح هذه الغيران عادة على الواجهة الشرقية والمقابلة للشمس الجنوبية الشرقية من الجبل وهي الجهة المقابلة للبحر. ويعتمد في هذا النوع من النسيج العمراني إلى إقامة غرف مبنية بالحجر مخصّصة للمؤونة في أعلى الجبل وتسمى القصور أو القلاع وهي مخصصة لتخزين الحبوب والزيت والغلال.

لعلّ المسكن المحفور هو تطور للمسكن المنقور على قمم الجبال كما تعرّفه الذاكرة الشعبية بالكهوف الجبلية المحفورة المنقورة أفقيا على الصخر حيث نجد مزيجا بين الحفر والبناء، فأصبح المسكن بم واد إنشائه المحلية جزءاً من الجبل.

صمّمت القرى والبيوت التقليدية الجبلية على أسس جغرافية وهندسية شديدة الدقّة. لقد خلق البناء "الحفري" في الجبل فسحات داخلية، طوّقت بحيطان سميكة وصمّاء، أحاطتها من جهات ثلاث وجعلتها امتدادا للدّاخل )المغارة(. فاكتسب السّكن صفة تنمّ عن الفصل والاحاطة والحماية، سكن منغلق خلف ستائر الجدران ووراء حواجز البنيان.

أول ما يعترضك بالمسكن السقيفة وهي عنصر الوساطة بين الداخل والخارج. تهُيّأ زواياها وأركانها مرابضا للدّواب كالبغل أو الجمل وتحفر كوّى على جوانبها لحفظ الأدوات الفلاحية، أو لحفظ العلف كالحلفاء والتبن وأوراق الزيتون الجافّة وتعرف ب "الصّريع".

الصورة رقم 4 : السقيفة

الصورة رقم 5: السقيفة

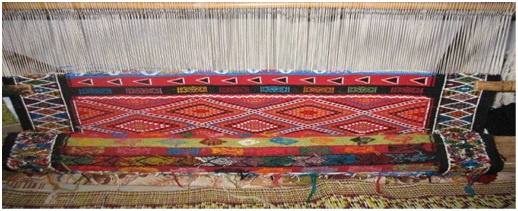

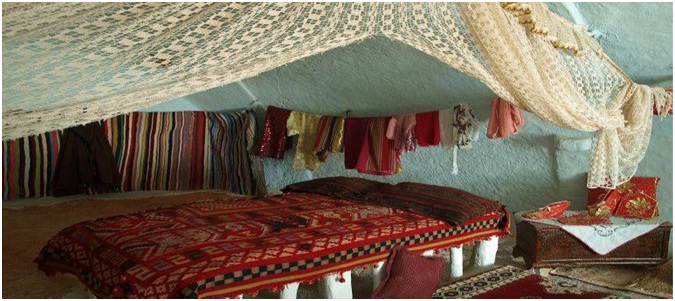

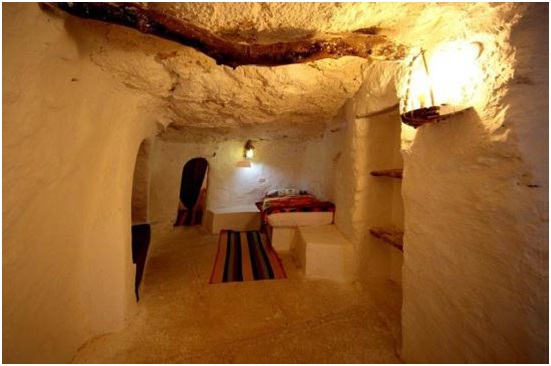

يتكوّن السكن من حفر مغارة ثم بتوسيع الحيّز نحو الخارج، يُحوّطها جدارا متواريا يُشكّل حدّا لملكيّة خاصة وفاصلا بين أجوار. وينشأ داخله بناء بالإضافة، يكون بيت خاص لكلّ ابن متزوّج في حين تبقى المغارة المرجع مركزا متعدّد الوظائف. الجزء الأكبر من مساكن الحفر، يشمل عدد 2 أو 3 حجرات صغيرة تحت سطح الأرض خصصت للنوم أو للتخزين وهنا يوجد غرفة فسيحة تستعمل كحجرة معيشة، المكان الوحيد الذي يتيح فرصة الوقوف على القدمين وفرد القامة. وتقام في الغار جميع الأنشطة المنزلية من نوم وجلوس وغسل وخزن ونسيج وأحيانا الطبخ. ويقسم الغار حسب وظائفه: النشاطات المنزلية في جزئه الأمامي، النوم في وسطه، والخزن والترتيب في مؤخرته. ويفصل هذا الجزء الأخير عن فضاء النوم عادة بجدار ذو فتحة مجهزة أحيانا بباب ويسمى "خزنة". وتوضع جرة ماء على مدخل الغار لغرض الشرب والغسل. وتشدّ أوتاد من الخشب على جدار الغار أو سقفه لتعليق الثياب، وغيرها وتسمّى "معْلْقة"، كذلك يتم إحداث بعض التجويفات غير العميقة داخل جدران الغار وتجهز بدكانة وتستعمل لترتيب الأغطية والملاحف والزرابي. كذلك، توجد تجويفات صغيرة لا تتجاوز 20 سم لوضع المصابيح الزيتية في أماكن متفرقة من الغار.

الصورة رقم 6 : حجرة أوتاد للتعليق

الصورة رقم 7 : غرفة المعيشة المنسج

الأثاث /النحت:

بمساكن الدويرات يعتمد التأثيث على عناصر ثابتة في البناء، وهي السّدّة أي السرير، والخزانة وهي تجويفات غير نافذة في الحائط. كما يتوسط الباب غالبا محور الغرفة فتتو زع على جانبيه مختلف اَلأفضية الوظائفية كالمخدع والمنسج. وفي الجدار المقابل للباب، تظهر أوتاد مغ روسة لتعليق الأواني والأدوات المنزلية والملابس

وأدوات الزينة وغيرها، لتعلن عن بيت الزوجية.

الباب الصورة رقم 8 : المرقوم الدويري

الصورة رقم 9 : غرفة نوم العروس:"دبش" معلق على الحبل

كلّ مكونات المغارة منشأة من المادة ذاتها، بواسطة التفريغ، فمن خلال اقتطاع الخامة يُهيّأ للتأثيث الداخلي. فالغرفة خالية من أي شيء لا يملأها إلا الفراغ 1 . ينحت الأثاث من الصخر، وتتشكل عناصر الفناء الداخلي مثل الدّكانة والخزانة والسرير من فعل الحفر. ويتشكّل مرقد للنوم محفور 2في الصخر، ومجلس من الحجر،

وتنحت تجويفات في أماكن متفرّقة من المغارة لوضع المصابيح يكون كالمشكاة 3. كما زودت البيوت بالمواقد المحفورة من أجل استخدام أفضل للنار لإضاءة المغاور المعتمة. ويبنى فيه ركن يخصّص للطهي.

صورة رقم 10 : مغارة آهلة ومؤثثة بمجلس نحت في الصّخر

كما تُحدث داخل جدار الغار بعض التجويفات غير العميقة وبدون تفاصيل معينة لتلعب دور الخزانة. ويخصّص داخل البيت ركن في شكل مسطبة عالية توضع فوقها الأفرشة والأغطية والملابس وتسمى السدة. وتشدّ أوتاد من الخشب على الجدار، أو ينتأ معلاق من الصخر لتعليق الأدوات المنزلية وغيرها، ويمتدّ حبل

من الجدار إلى الجدار لوضع الثياب، فهو بمثابة خزانة 1. ويخصّص مقبض في السقف لربط حبل "الشكوة" لضخ اللبن. هكذا يتزامن تصميم الأثاث والفضاء. فالمكان يقيم في الأثاث ذاته، بدلا أن يكون مجرّد فراغ أوّلي تتجمع أو تفترق الأشياء على أبعاد خواءاته. فالفضاء لا يحيط بالأشياء، وإنما يتألف بتجمع الأثاث المنحوت. يلج الفضاء في الأثاث، ويصبح التعبير عن المغارة هو تعبير عن مجمل خصائص الموضوعات )الأثاث( التي تؤثثها.

ويتحد مع شكل الأثاث ليبرز كبعد محايد للموضوعات الشيئية. يعتمد التأثيث إن صحّ القول على الوحدة في المادة الواحدة، مما يفضي إلى اتساق الشكل )الأثاث( والأرضية )المغارة(. وهذا سيفسر على تمثل علاقة من نوع خاص بين المكان والأشياء، سيتهاوى معها التصوّر القائل بأسبقية المكان على مؤثثته، أي أننا نسكن بيوتا لا ننتج أثاثها )باعتبار هذا الأخير عنصرا مضافا، لاحقا(، ليحلّ بدلا عنه تصوّرا يؤلف بين المكان والأثاث معا، يشكل فيه الأثاث عنصرا بنائيا ) élément constructif (. كما يضعنا هذا التصور في فضاء تشير كلّ وحداته التوصيفية إلى أن الجزء هو الكلّ، وأن الكلّ لا يتجزأ.

وفي إطار وعي الانسان بجسده، وسعيه الدائم لتحقيق التوافق مع الفضاء المحيط به، نستشف التناسق في التكوين وبساطة المقاييس منها التي يتألف منها البناء دون اكتراث لنسب الأشكال والفراغات. حتّ أن المقاسات تخضع في كثير من الأحيان إلى حتمية بنائية، فتأتي الموضوعات على شيء من الضخامة والعلوّ أو البساطة لصالح ضرورة وظيفية.

ويتشكل الأثاث من تباينات كتلية مجردة خالصة. يغدو الفضاء تشكلا، وتللفا للسطوح والأحجام والفراغات، هو مجرد متبلورات للمادة في تجسيدها للمكان الثلاثي الأبعاد، لتكوّن التعيينات الأساسية للفضاء. ويتمظهر الفعل النّحتي بالخروج من السطح إلى الحجم في محاولة لإدراك بنية الشكل الكامنة، بنحت المادة أو لعلّه بنحت الفراغ. هناك نزوع نحو خلق الاتساق والتوازن التشكيلي، بين مختلف عناصر الفضاء الداخلي للمغارة، وذلك من خلال إيجاد معادلات بصريّة لمفاهيم حسيّة مثل الملء والفراغ، والسطح والناتئ، والخفّة والثقل، في إطار يتوازى فيه خلق الأثاث مع خلق الفضاء.

المصادر والمراجع:

أبو عبد الله بن محمد بن أحمد التيجاني، رحلة التيجاني، الدار العربية للكتاب، ليبيا – تونس، 1981 .

أحمد باقر، بيت أسيادي، المأثورات الشعبية، عدد 3 .

شارل اندري جوليان، تاريخ افريقية الشمالية، تعريب محمد مزالي، البشير سلامة، الدار التونسية للنشر، تونس. النشرة الرابعة. 1983 .

الناصر البقلوطي، مقولات في التراث الشعبي، منشورات تبر الزمان، 2005 .

شارل اندري جوليان، تاريخ افريقية الشمالية، تعريب محمد مزالي، البشير سلامة، الدار التونسية للنشر، تونس النشرة الرابعة 1983 .

كريمة عزوز، تمزرط السّكن المستتر المنتفخ، ماجستير جماليات وتقنيات الفنون، 2007-2008 .

- Rapport ; pour une Anthropologie de la maison, Dunod, Paris.

Tarek Zannad bouchrara. La ville mémoire : contrition à une sociologie du vécu, méridiens Klincksick, Paris, 1994.

الطب والطبيب في مرآة السينما الكولونيالية بالمغرب

أ . محمد الكرادي

جامعة ابن طفيل . القنيط رة . المغرب

تقديم

مخطئ من يعتقد أن الاستعمار الفرنسي للمغرب كان عملا عسكريا فقط، يقتصر على احتلال الأرض بواسطة الجندي والبندقية فحسب، بل هو سيطرة اقتصادية وإثنية، وغزو فكري استهدف فرض ثقافة المستعمِر وحضارته، بحجة نشر رسالته الإنسانية التي وجب تعميمها على سائر المناطق النائية) * (، وعن ذلك يقول الباحث "رايموند بيت" ) Betts Raymond (: "لم تعمل أي قوة استعمارية على توظيف مفهوم المهمة التحضُرية ) Mission civilisatrice ( مثلما فعلت فرنسا، حيث تظهر الأمة المستعمِرة كمُرَمِم للمجتمعات، فهي قادرة وحدها على القيام بأي تغيير مهما كان حجمه".

وفي هذا الإطار بدأ التركيز على مختلف الخدمات الميدانية التي تقوم بها الإدارة الفرنسية في مستعمراتها كنوع من الدعاية القادرة على تغيير صورة المحتل في ذهنية الرأي العام، مثل محاربة الأمية والمجاعات، وخاصة مكافحة الأمراض التي كانت تنهش في سكان المستعمرات وتهدد استقرار المعمرين، إذ عبر ليوطي غير ما مرة عن إعجابه بالطبيب، وأحاطه بهالة من الإجلال والتقدير، ورأى في عمله وسيلة فعالة في نشر إشعاع الحضارة الأوربية، وتمهيد البلاد وتطويعها والتسرب إلى داخلها، إذ يقول: "ليس هناك ما هو أقوى أو أكثر فاعلية من عمل الطبيب كوسيلة للتغلغل وجلب الأهالي وتمهيد البلاد"، وأضاف قائلا "إن للتوسع الاستعماري جوانبه القاسية، فهو ليس خاليا من العيوب والنقصان، غير أنه إذا كان هناك ما يضفي على هذا التوسع نبلا ويبرره فهو عمل الطبيب كمهمة وكرسالة شريفة"

لكن إذا كان عمل الطبيب مهما لتسهيل مأمورية الاحتلال فإن الحكومة الفرنسية كانت في حاجة إلى وسيلة دعائية ناجعة قادرة على تسويق صورة هذا الموظف الكولونيالي على نطاق واسع لإقناع الرأي العام المتروبولي والمغربي بايجابيات عمليات "الباسيفيكاسيون" ) Pacification (، فتم الالتفات إلى السينما كوسيلة مؤثرة قادرة على الإقناع والتأثير في الجماهير على اختلاف مستواها الثقافي) * (، فتم تصوير سلسلة من الأشرطة السينمائية بالمغرب زمن الحماية الفرنسية تنوعت بين الوثائقية والروائية المطولة، عالجت بشكل مباشر أو ضمني مهمة الطبيب العسكري أو المدني، وكل المجهودات التي كان يبذلها في سبيل مكافحة ما كان يتخبط فيه الأهالي من أمراض وأوبئة، هدفها إضفاء المشروعية على النظام الجديد، أطلق عليها اليوم اسم "السينما الكولونيالية".

وبالتالي يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على ماهية هذه الأشرطة، وعن الإطار التاريخي الذي برزت فيه، وكذا تتبع الصورة التي احتلها الطبيب الكولونيالي ضمن بعضها.

1 - تعريف السينما الكولونيالية

السينما الكولونيالية: اسم أطلق على مختلف الإنتاجات السينمائية الفرنسية بالمغارب خلال الفترة الاستعمارية، باعتبارها البلد المستعمر الأساسي، بالإضافة إلى إنتاجات غربية أخرى، على رأسها الإيطالية والإسبانية والإنجليزية والأمريكية) 1 (، صورها المخرجون الأوروبيون وتكلم عنها مؤرخو السينما الاستعماريةأمثال: "بيير بولونجي" ) Boulangé Pierre (، "وموريس روبير بطاي" ) Maurice-Robert Bataille ( و"كلود ڤيو" ) Claude Veillot (. أخذ معطياتها بعض المؤرخين الأوروبيين كحقائق دون تمحيصها، لم ير منها إلا صور قليلة تناقلتها بعض جرائد ومجلات تلك المرحلة.

أخذ هذا النوع من الأفلام اسمه من الفترة التي صور فيها، ومن جنسية الأطر الفنية والتقنية المشاركة به، فمنذ بداية السينما بالمغرب وهي استثمار أجنبي جاء مهاجرا لشمال إفريقيا بصفة مؤقتة بحثا عن فضاءات جديدة للتصوير، هيمن عليها قبل كل شيء البحث عن الغريب لتلبية الاحتياجات العريضة للجمهور الأوروبي الذي وجهت من أجله. تميزت بتناول الآخر الأجنبي )المستعمَر( في علاقاته مع الذات الأوربية إيجابا تارة، وسلبا تارات عديدة، في إطار رؤية إستشراقية إثنوغرافية تقوم على تجميد الغرب.

إنها سينما كبار الباحثين والكتاب، أمثال "روني اولوج" ) Euloge René ( و"موريس لوگلاي" ( Maurice Logly ( " وإدمون دوتي" ) Edmond Dotte (، وغيرهم من اللذين ألفوا روايات وقصص وحكايات منقولة من التراث المغربي، اعتمد عليها مخرجون سينمائيون كانوا من ملهمي السياسة الأهلية لليوطي بالمغرب، وبالتالي لم يكن البعد الجمالي أو العمق السردي للأحداث أهم ما يميز السينما الكولونيالية أو ما تهدف إليه، بل البعد الإيديولوجي، عبر التأثير على ذهنيات المتلقي، مادام أن هذا النوع من السينما قد تزامن وجوده وأوج قوة الإمبريالية الفرنسية، الشيء الذي جعلها سينما توسع وغُربة، وسينما المهمات والبعثات الحضارية للرجل الأبيض، حيث تطورت السينما الكولونيالية لتقدم خطابات سياسية لا تقل عن الخطاب الاستعما ري الرسمي، فتحولت إلى وثائق تؤرخ للسياسة الدعائية الفرنسية بمستعمراتها، عبر استحضار مختلف آليات التسرب والتمهيد.

تميزت هذه الأفلام -على العموم- بكونها لا تناقش المسألة الاستعمارية، بل تركز على مجالات سطحية "مبتذلة" في المجتمع، لاستغلالها من أجل تركيز الاستعمار ومؤسساته، وهكذا حاولت هذه الأفلام ت رسيخ صورة الإنسان المغربي في ذهن الأوروبيين عبر "كليشيهين" أساسيين: الأول يظهر فيه الإنسان كجزء من ديكور لا يخلو من سخرية وتهكم بجانب الرمال والنخيل... ، والثاني يكون فيه الإنسان المغربي مشاركا في الأحداث مع تشويه للحقائق، فهو إما: كائن بليد، أو مشاغب، أو مجرم، أو قاطع طريق، همه الوحيد البحث عن الغنيمة، وسبي نساء القبائل وعلى النقيض من ذلك، أظهرت هذه الأشرطة العنصر الأوروبي في صورة المعمِر الناجح، الذي يمد يده لانتشال الأهالي مما هم فيه، إنه العنصر الوسيم الذي تظهر على محياه البشاشة ويبعث على الاطمئنان، متحمس ومتحضر، يقدر القيم والأخلاق الإنسانية، فهو المنقذ من غارات قطاع الطرق، والطبيب الذي بيده الخلاص، والقادر بعلمه وكِياسته على معالجة أشد الأمراض فتكا، وإقناع الأهالي بحسن نواياه وصدق إدارته في تخليصهم مما يعانون، وبالتالي تغيير نمطهم التقليدي في التداوي وحفظ الصحة -القائم على بعض الممارسات اللاعلمية التي تصيب أحينا ولا تصيب أحيانا عديدة- وتبديد مخاوفهم من توسعات المستعمِر.

إنها صور صنعها مخرجون أوربيون انطلاقا من أحداث واقعية، وكذا اعتمادا على مخيلاتهم وإستدي وهاتهم، جعلت من سينما هذه الفترة أكثر من مجرد فن بسيط يهدف إلى المتعة والتسلية، بل حملت خطابات إيديولوجية وتاريخية، ساعد الزمن على تثمين قيمتها . فما هي ظروف توظيف السينما الفرنسية لصورة الطبيب الاستعماري في المغرب؟

2 - السياق التاريخي للدعاية

لم تكن السينما موجهة منذ بدايتها نحو الأهالي حتّ وإن شكلوا الموضوع الرئيسي لها) ، إذ كانت الأشرطة الأولى المصورة بالمغرب موجهة أساسا للجمهور الأوربي من ساكنة العواصم، والهدف طبعا تحسين صورة الجمهورية الفرنسية وتبرير سياسة الاحتلال، وما تتطلبها من نفقات مالية باهظة، وتضحيات كبيرة بالأرواح، وهو ما لم يكن دائما محل إجماع منذ بداية الحملة الفرنسية على المغرب، حيث تم تنظيم حملات تحريضية كبيرة داخل ملحق مجلس النقابات، شاركت فيها مجموعة من السرياليين أمثال "بول إلوار"( Paul Eluard ( و"أندري بريتون" ) André Breton ( صاحبا كتاب "لا تزورا المعرض الكولونيالي" ( Ne visitez pas l'exposition coloniale) لم تكن السلطات الفرنسية غافلة عن هذه المعارضة، كما لم تكن غافلة عن أهمية السينما ودورها الفعال في توجيه الرأي العام نحو تشجيع مختلف العمليات العسكرية بشمال إفريقيا، وهو ما نفهمه من كلام العسكري "مارسيل لابيي" قائلا: "إني أوضح بأن أية حكومة تعرف جيدا قوة السينما يجب أن تسند مهمة الإبداع السينماتوغرافي إلى رجال من ذوي الاختصاص...يختارون بدقة ومدرَّبين جيدا للمهمة السامية التي تنتظرهم" هذه المهمة طبعا هي تبرير السياسة الاستعمارية وإضفاء المشروعية عليها، وعن ذلك يقول بيير بولونجي: "إن وظيفة الأفلام الكولونيالية تكمن في تشويهها للحقائق، وتظليل الرأي العام المحلي والدولي، وتبرير السيطرة الاستعمارية الفرنسية بحجة الرسالة الإنسانية الحضارية الملقاة على عاتق المستعمر اتجاه الشعوب المستضعفة".

اجتهد المصورون الفرنسيون في نقل مشاهد مغربية منتقاة تستعرض الجانب الإيجابي للغزو، بعرض أشرطة وثائقية من إنتاج المصلحة الفوتوغرافية السينمائية للجيش (SPCA) منذ سنة 1917 م تحت إشراف ليوطي، وعن هذه الأشرطة تقول أسبوعية ) film-Hebdo (: "هي أفلام صورت من طرف المصلحة السينماتوغرافية للجيش بداية الأمر، في ظروف استثنائية، صعبة أحيانا، وخطيرة أحيانا أخرى، أظهرت المغرب بمختلف أوجهه...وأبرزت جنودنا يحاربون على الجبهة البربرية في مناطق جبلية وسط صعوبات كبيرة لضمان تطور الحماية الشابة وحماية المعمرين. إنهم يتخذون جميع التدابير لمنع التدخلات الألمانية، ويقدمون الدعم لمساعدة الأهالي".

غير أن صورة الجندي المدجج بالسلاح لم تكن وحدها لتفي بالغرض، إذ أنه لا يخرج عن إطار الغازي والمحتل، فتم الالتفات إلى شخصية الطبيب كعامل جذب لا نفور، قادر على كسب تعاطف المشاهد الفرنسي مع هذا الموظف الذي يضحي بحياته ووقته لمساعدة أولائك "البؤساء" من المغاربة، فكتب "كروشي" متحدثا عن أحد الأطباء وما كان يقدمه من أدوية وعلاجات بقوله: "إنه كان يوزع مساحيق الأدوية والأقراص، ويقدم الحقن، ويلقح، ويقوم بالعمليات الجراحية متّ دعت الضرورة إلى ذلك. وأحيانا عندما يغادي التيفوس أحد الدواوير، فإنه كان عليه أن يطهر الملابس ويقوم بتفلية الأفراد...وهكذا، بفضل عمل هذه الروح الممتازة الذي يفوق طاقة البشر وروعة مساعديها فإن فرنسا تمكنت من نثر أنوارها الحامية وزرع الخير وكسب القلوب".

ساهم نقل مثل هذه الشهادات من الكتب إلى شاشات السينما في توسيع نطاق الدعاية، وجعل الحماية الفرنسية أمرا مقبولا من طرف المتروبوليين، بل وضروريا لانتشال المغاربة مما هم في من وهن وفاقة، وعن ذلك يقول الباحث بيتر بل وم ) Bloom Peter (: "شكلت فترة مابين الحربين مرحلة مفصلية في السياسة الدعائية الفرنسية بعدما دخل التصوير السينمائي إلى المستعمرات، بينما عرضت هذه الأشرطة بالمتروبول، ما حولها إلى أداة تعليمية مهمتها بناء موقف عام حول وضع الإمبراطورية ومستقبلها، تسعى إلى فرض إجماع سياسي )حول المشروع الاستعماري( انطلاقا من إنتاج وعرض الصورة المتحركة.

هكذا شجعت إدارة الحماية على تصوير أفلام وثائقية - قصيرة بداية الأمر- سلطت الضوء على بعض التدخلات الطبية، من قبيل حملات التلقيح والتفلية، وكذا علاجات العين، وبعض العمليات الجراحية، تكلف بإنتاجها شركتي "باتي" ) Pathé ( و"گومون" ) Gaumont ( بشكل رئيسي، إلى جانب بعض المبادرات الخاصة من معهد باستور بالمغرب، مثل شريط "صراع الملاريا بالمغرب" المصور سنة 1938 م وشريط -من نوع 16 ملم- "التلقيح ضد التيفوس بمعهد باستور" سنة 1939 م) 4 (، وهي نفس السنة التي شهدت تصوير شريطين من طرف شركة "سيني فون" ) Cinéphone (، الأول تحت اسم "المغرب شباب فرنسا" ) Maroc jeunesse de la France ) ، والثاني بعنوان "التلقيح ضد داء التيفوس" ) vaccination contre le typhus )، يستعرضان مختلف المساعدات التي يقدمها الأطباء العسكريون والمدنيون لفائدة المغاربة على اختلاف أصولهم العرقية والجغرافية.

كان الطبيب إحدى الشخصيات الفرنسية البارزة في هذه الأشرطة، فهو الوجه الآخر للحماية الراعية، الذي حِبة، واستمرارية للرواد العسكريين والمستوطنين الذين اكتشفوا تلك الأراض المجهولة يشكل قيم المسيحية، ما جعل شخصيته تغزو كل أنواع الدعاية المصورة. إنه الرجل النبيل صاحب الوزرة البيضاء، شخص وقور قليل الكلام كثير الحركة، تساعده ممرضات وممرضون أوربيون ومحليون أحيانا، ومن خلال بطولته ندرك الواجب الذي تقدمه فرنسا داخل الأقاصي البعيدة لمستعمراتها، فهو يكافح الأمراض الفتاكة التي تعصف بسكان القرى والمدن، ويجري عمليات معقدة بمساعدة آلات متطورة، بينما تضع الممرضات قَطَّارات للأطفال. ما جعله من أكثر الشخصيات طلبا في الدعاية المصورة والمكتوية، فإذا كان المهندس يحفر الآبار، والمعلم يحارب الجهل، فمن يستطيع علاج الرمد والجذري في القرية غير الطبيب، وبالتالي مد قنوات التواصل مع الأهالي بعيدا عن دخان البارود الذي لم يخبو في بعض القرى إلى مطلع الثلاثينيات، وهو ما يفسر إعجاب ليوطي بالطبيب، فأحاطه بهالة من الإجلال والتقدير، ورأى أن عمله وسيلة فعالة في نشر إشعاع الحضارة الأوربية، يقول: "إن الطبيب عندما يزور مناطق ترفض الدخول تحت سيطرتنا، ويجد سكانها عرضة لأمراض فتاكة، فإنه هو الرئيس الأمثل هناك، لأنه يمكن أن يقوم مقام الموظفين وجيوش الاحتلال".

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أخذت الأشرطة الدعائية المصورة بالمغرب بعدا جديدا، خاصة بعد إنشاء المركز السينمائي بالرباط، حيث تم تصوير سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تمتدح المجهودات الطبية بالبلاد تحت إشراف سلطات الحماية، كان أولها على شكل تحقيق )ريبو رتاج( أنتج أواخر سنة 1945 م تحت اسم "مغرب الأمس واليوم"، تقول عنه إحدى الصحفيات: "هذا الشريط يقارن بوضوح بين فترة قريبة كان يعيث فيها النهب والفساد وانتشرت الطرق البدائية والأوبئة المختلفة، وبين التطورات التي تحققت منذ السيطرة الفرنسية على البلد، بعدما تم ت وحيده، وأعطيت القيمة للأرض والساكنة التي أصبحت قادرة على التغلب على الأوبئة بنجاح".

3 - التوعية الصحية للأهالي بواسطة السينما

رغم أن الصور الملتقطة بالمغرب كانت موجهة لساكنة الميتروبول بالدرجة الأولى -كما سلف الذكر سابقا- إلا أن ذلك لم يمنع من توظيف العروض السينمائية داخل الأوساط المغربية من أجل توعية الأهالي بخطورة بعض الأمراض المتفشية، وإرشادهم إلى الكيفية الصحيحة من أجل اتقائها، من خلال عرض سلسلة من الأشرطة الوثائقية في العديد من الأماكن العمومية كالساحات أو الحدائق، إضافة إلى الأسواق الأسبوعية في مجموعة من القرى.

برز ذلك بشكل جلي مع نهاية الحرب العالمية الأولى، والفضل يعود إلى المقيم العام ليوطي الذي يعد مؤسسها الأول بدون جدل، فهو واضع القواعد الأساسية للحملة السينمائية للحماية كما وضع باقي أسس المغرب الحديث، ولم يفعل خلفاؤه شيئا سوى إتباع سياسته بنجاح أكبر أو أقل حسب الظروف. ففي 31 دجنبر 1920 م أصدر الماريشال ليوطي مذكرته الوحيدة حول السينما، وجهها للوزارات المعنية، مؤكدا فيها على أهمية الفن السابع، جاء فيها: "..فلا يمكننا أن نشك في النتائج السارة التي يحق لنا انتظارها من استخدام جهاز العرض السينمائي كأداة لتربية محميينا، فالأفلام والمناظر المناسبة ستترك في أذهان ونفوس المغاربة آثارا عميقة عن حيوية وقوة وثراء فرنسا، وإدراك وسائل عملها، والأدوات التي تصنعها جمالية مناظرها ومنتجاتها.

لم تكن السينما وسيلة لاستعراض عضلات المستعمِر على المستعَمر فقط، بل أداة ناجعة لنشر التوعية الصحية أيضا في صفوف الأهالي، خاصة مع تزايد تفشي الأوبئة وتهديدها بتراجع أعداد اليد العاملة في صفوفهم، وكذا باستقرار الأوربيين بالمناطق المحتلة، لذلك وبمناسبة انعقاد "مؤتمر شمال إفريقيا" ) La conférence nord-africaine ( في تونس بتاريخ يونيو 1931 م، قررت اللجنة الرابعة المكونة من الحكومات الثلاث للمغرب والجزائر وتونس القيام بدراسة وتمويل مشترك لإنتاج أفلام دعائية صحية قصد عرضها على الأهالي في أقرب وقت ممكن، بغية الحد من الطرق طرق التداوي التقليدية، والتأكيد على حسن نية المحتل، وعن ذلك تقول الباحثة "باربارا شوبير": وصلت السينما إلى إفريقيا كأداة مهمة بين أيدي القوى الامبريالية، وقد استخدم الفرنسيون هذه الوسيلة الجديدة للمضي قُدُماً في "مهمتها التحضُرية"، فعرضت العديد من الأفلام التي تقدم التفوق التقني والمعنوي للمستعمِر وتمرر القيم الفرنسية، فأثبتت الأفلام أنها أداة قوية لتلقين الأفارقة الثقافة الأجنبية بما في ذلك المثل والجماليات.

إنها طريقة جديدة في التربية، هدف من ورائها ليوطي وخلفاؤه إلى تحبيب القوة الحامية للكتلة المحمية، عبر تبيان حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتظرهم تحت الإدارة الجديدة، معبرا عن ذلك بقوله: "...ويمكن بعد مدة طويلة وبعد مقارنات متكررة بين أسلوبهم )المغاربة( في العمل وأسلوبنا خلق الرغبة في التحسن، الذي يجب علينا تسهيل تحقيقه بفضل الحملة المزمعة، لكن دون أن نحدث انقلابا في عاداتهم التي يرتبطون بها. نأمل أن تثير هذه الحملة إعجاب المغاربة بفرنسا، مما سيزيد من ثقتنا بأنفسنا" ركزت الأشرطة التعليمية الصحية على أفلام قصيرة مبسطة تشرح طرق انتشار العدوى والاحتياطات الضرورية الواجب اتخاذها، لتوعية المغاربة بخطورة الأمراض المتفشية رغم مجهودات الحماية، وعلى رأسها التيفوس والطاعون وحمى المستنقعات والسل. تكلفت بهذه العملية قوافل سينمائية متنقلة، حرصت إدارة الصحة العمومية على تزويدها بأفلام تعريفية عن مختلف الأمراض المعدية، وعلى رأسها أمراض العيون والأمراض المنقولة جنسيا، فانطلقت شاحنات مجهزة بللات عرض جابت مختلف القرى البعيدة حسب تواريخ محددة، قدمت للمغاربة أشرطة تثقيفية حول الملاريا ورعاية الأطفال) * ( وتغذية الماشية الخ.

عُرضت هذه الأشرطة عادة قبل الأفلام الروائية المحبوبة، كأفلام رعاة البقر أو بعض الأفلام الكوميدية لضمان مشاهدة الجمهور لها باعتبارها الجزء الأساسي من السهرة، خوفا من مغادرة الحشود إذا ما تم تغيير ترتيب برنامج العروض. ونجد اليوم في قصاصات جريدة "السعادة" العديد من الإشارات التي تؤكذ ذلك، كحال القافلة السينمائية التي وصلت أرفود في 26 غشت 1954 م "مبعوثة من الإقامة العامة بقصد إطلاع السكان على الكيفية الطبية، وكيفية العمل بالمعالجة الناجعة المكللة بالنجاح...فبدأت أولا بشريط كيفية المحافظة على الجنين في بطن أمه إلى موعد الوضع، وبعده إلى فطامته أكلا وشربا ونظافته، وشريط في معالجة السل، وشريط في معالجة العيون وإجراء عمليات جراحية للعميان يسترجعون أبصارهم...حيث قدمت جميع أشرطتها بالمجان".

لم تقتصر العروض السينمائية "التوعوية" على الراشدين فقط، بل كثيرا ما حضر تلاميذ المدارس العمومية لعروض مماثلة، فبعد انتباه مدير التعليم العمومي "كوتلاند" إلى أهمية التوظيف السينمائي في تعليم التلاميذ، فكر في تنظيم سلسلة من الحصص النظرية داخل البوادي، وذلك بإنشاء فصول كبرى ضمت نحو 500تلميذ، تم داخلها تقديم إرشادات صحية للوقاية من داء التيفوس وحمى المستنقعات والأمراض الخاصة بالجهاز التناسلي، أما الأشرطة الروائية المطولة التي كانت تصور بالمغرب وتحمل في طياتها قصصا عن جه ود الأطباء الفرنسيين في سبيل تطويق الأوبئة المفتكة بأهله فكانت توجه أساسا لساكنة المتروبول، من أشهرها فيلم "يطو" ) Itto ) - صورة الطبيب الكولونيالي من خلال فيلم "يطو".

في دجنبر 1934 م عرضت الشاشات الباريسية أحد أشهر الأفلام الفرنسية المصورة بالمغرب بعنوان "يطو" (Itto) ، من إخراج جون "بونوا ليفي" ) Lévy-Benoît Jean ( و"ماري إبستاين ) MarieEpstein (، عن سيناريو لأحد الموظفين الساميين بإدارة الحماية "جورج دوفيرنوي" ) Georges Duvernoy (، مقتبسا قصة الشريط من الأعمال الكاملة ل"موريس لوگلاي "أما الحوار فقد وضعه أحد الضباط المرافقين للمقيم العام ليوطي سنة 1914 م يدعى "إتيان راي" ) Etienne rey)، وتمثيلكل من "سيمون بيريو" ) Berrian Simone (، و"سيمون بورداي" ) Brouday Simone ،) و"هوبير بريليي" ) rHubert Prelie (، بجانب "مولاي إبراهيم"، و"بنبريك، و"محمد يوسف"، و"عائشة"، و"سي سعيد".

صورت أغلب أحداث الشريط في الناحية الوسطى للأطلس الكبير الغربي، خاصة منطقة "تاليوين" و"برج دومرغ"، استفاد خلالها المخرج من خدمات إدارة الحماية التي أمدته بالجنود والضباط والأسلحة، ناهيك عن اختيارها للممثلين المحترفين.

فتح الفيلم واجهة جديدة للكتّاب الاستعماريين عبر الحديث عن المحميين في وسطهم المحلي، لحفظ الشخصيات الأساسية داخل أجوائها الحقيقية، لكن هذه المحاولة الفنية لم تخل من ميولات سياسية واضحة، إذ لم تخرج عن المساندة الواضحة للحماية الفرنسية وسياستها المفروضة على الشعب المغربي منذ صدور الظهير البربري، إنه تعبير عن وجهة نظر الإقامة العامة تجاه المقاومة المغربية انطلاقا من نموذج مقاومة "موحى أوحمو الزياني" بالأطلس المتوسط، حيث يحكي قصة عجوز بربري يدعى "موحى أومغار" )في إحالة مباشرة إلى موحى أوحمو الزياني( أصر على تزعم مقاومة قبيلته التي تتخلى عنه بالتدريج ليجد نفسه في الأخير وحيدا صحبة ابنته يطو التي تصمد بجانبه حتّ النهاية، وتثبت في كفاحها أنها أقوى من الرجال.

غير أن الفيلم يروي قصصا فرعية أخرى تقوم على التقابل بين شخصية "يطو" ابنة حمو المخطوبة ل"ميلود" ابن زعيم قبيلة مجاورة، والحليف في الصراع ضد الفرنسيين، وبين "فرنسواز" ) Françoise ( الفتاة الفرنسية الشابة التي تنتمي إلى أسرة عريقة، تتزوج بطبيب عسكري يدعى "بيير داريو" ) Pierre Darieux ) وتتبعه إلى مناطق نائية بجبال الأطلس حيث يتفشى مرض الجذري الذي أهلك أغنام والد "ميلود"، بعدما عجز الأطباء التقليديون عن مواجهة الوباء بطرقهم العتيقة .

ينجح الطبيب في علاج المواشي حتّ تسميته القبيلة بالساحر الأبيض) 1 (، فيتمكن من حشدهم لمناصرة القضية الفرنسية، غير أن "ميلود" رفض رؤية زواجه ب"يطو" ينهار، مفضلا الالتحاق بقبيلة والدها، قبل أن يصاب من طرف إخوته الذين خرجوا في إثره وأرجعوه بالقوة تنفيذا لأوامر الأب، وبعد علاجه من طرف الطبيب غير "ميلود" موقفه فقاتل إلى جانب الفرنسيين ضد قبيلة خطيبته التي تتراجع نحو الجبال، وفي هذه الأثناء تضع "يطو" مولودها -غير الشرعي-، وبعد وقت قصير تنجب "فرنسواز" رضيعا آخر، غير أن وباء الدفتيريا الذي عم البلاد فجأة أجبر "يطو" على النزول إلى السوق لاستفادة رضيعها من الرعاية الطبية التي يقدمها "داريو" -الذي رفض العودة إلى الرباط مُؤْثرا الاستجابة لتوسل الأمهات البربريات والمكفوفين- غير أن الطبيب أصبح بلا حول ولا قوة بعدما سرق أبناء قبيلتها حقيبته الطبية معتقدين أنها مليئة بالخراطيش، وبالتالي أصبح عاجز عن علاج الأطفال المرضى، بما في ذلك ابنه الذي يواجه خطر الموت في بلد غريب عنه أصوله، فتتدخل يطو لإعادة الحقيبة طمعا في انقاد ابنها من موت محقق، في نفس الوقت تتمكن القوات الفرنسية من محاصرة قبيلة حمو الذي يعطي أوامره بالمواجهة الأخيرة.

صورة: أبناء قبيلة "حمو" يستمعون لآخر تعليمات القائد قبل مواجهة الاحتلال

تختار "يطو" الالتحاق بقبيلتها والموت رفقة والدها بعدما أوكلت رضيعها لزوجة الطبيب التي أشفقت على رضيع هذه المتمردة وتبنته، بينما فضل حبيبها الالتحاق بالمخيم الفرنسي مقتنعا بالدور الإيجابي للحماية الفرنسية، كصورة حضارية تجسد التعايش السلمي بين الأجناس، في تماش مقصود مع نظرية ليوطي التوسعية. وعن هذا الشريط يقول المقيم العام الأول بالمغرب: "ليس من أمر أكثر واقعية وحقيقية من الدور الذي لعبه الطبيب كأداة للتغلغل والتمهيد وجلب الأهالي للحماية، فهو عامل جذب وسلم " وهو ما أكدته مجلة ) ciné-France (: "يبرز فيلم يطو التهدئة التي رُسمت بجهد كبير من طرف ليوطي بالمغرب من خلال إخلاص أطبائنا في المستعمرات".

يعد فيلم "يطو" من أوائل الأفلام التي تجرأت على الاقتراب من الأهالي وإظهار خصائصهم المحلية بقوتهم وضعفهم، وبعض أوجه كرمهم وشجاعتهم، وغيرها من خصال الإنسان المغربي) 5 (، وذلك بالتركيز على شخصية "يطو" التي جسدت سحر الأرض وك رم الإنسان الأمازيغي وتوحشه في نفس الوقت) 6 (. فلأول مرة تجرأت السينما في شمال إفريقيا على إبراز مسلمين في صفة آدميين من لحم ودم بضعفهم وشجاعتهم وترفهم، وليس مجرد أشباح تائهة في البعيد على التلال غير أن الشريط بالمقابل يدين مقاومة الشيخ موحى ويقدمها كعمل معزول من أعمال الانشقاق لا يستحق في النهاية سوى الشفقة، وهو ما تجسد من خلال تنظيم سلطات الحماية لجنازة فخمة بعد مقتل "الثائر" نهاية الشريط، مُعطية بذلك المشروعية التاريخية للتدخل العسكري الذي جاء لتوحيد البلاد وإحلال الوئام محل "السيبة"، وعلاج السكان وحمايتهم بواسطة عمليات التلقيح في الأسواق، إضافة إلى ضمان الأمن الغذائي عن طريق معالجة الماشية، وعن ذلك تقول مجلة ) Cinémagazine (: "لأول مرة تقُدم آلات التصوير على عبور البحر الأبيض المتوسط، وتتجرأ إلى عمق الإيالة الشريفة...أي عمل لا يمكنه أبدا أن يحصل على نفس المشاهد الرائعة لبلد ذي تنوع ساحر ومذهل، وأرض سخية ومتوحشة، وشعب متحمس ليس له ما يخسر، شعب مندفع وأصيل تؤطره عادات وأعراف ب ربرية تستولي على الحياة والعاطفة، مما يؤجج الصراع بين الرجال الذين جاؤوا لجلب الحضارة وأولئك الذين يقاتلون بشراسة لاستقلالهم. كل هذا يستحضره فيلم يطو ويجعله واضحا أمام أعيننا" .

من الواضح أن الشريط لم يتحرر من أبوية الوجود الكولونيالي، فهو احتفاء بنبل ال وجود الفرنسي العسكري والإنساني، الذي يبرز بمظهرين غير منفصلين هما: القوة والسلم، حيث اعتبره النقاد أبلغ دليل يعكس الدور التحضُري الذي تطلع به فرنسا في مستعمراتها، وكيف تقوم باحتلال المناطق عبر إقرار سياسة التسامح التي يمكن أن تصل إلى درجة الصداقة، مع الحفاظ على التقدير للجانب الفرنسي، وهو ما نفهمه من مجلة ( La revue Hebdomadaire ( التي كتبت: "... فيلم يطو، إنه عمل جميل مُستوحى من عملية احتلال المغرب... تكمن القيمة الكبرى لهذا العمل في جانبه الوثائقي بشكل أساسي...العديد من المناظر والمشاهد تعد وثيقة حقيقية...نرى أن الاحتلال لا يتمثل في الضابط الذي تعودنا عليه فقط، بل الطبيب الذي يحارب الأمراض ويعالج المرضى من أبناء القبائل...لقد أبرز قوة نقل منافع حضارتنا "أما ) La revue des vivants ( فكتبت تقول: "يطو تجسيد للوجود الفرنسي في المغرب، الذي يكون أحيانا عن طريق قوة السلاح، وفي الغالب عن طريق التغلغل البطيئ للحضارة، الممثلة من طرف البطل الحقيقي للشريط وللاستعمار، إنه الطبيب العسكري الجوال، الذي يغامر بنفسه في وسط المنشقين، ولا يحميه شيء غير شخصيته الغامضة والمقدسة، فهو معالج ومتبرع في الآن نفسه" هكذا سايرت الصحف والمجلات الفرنسية رسالة الشريط، مشكلة دعاية لا تقل عن الصور المعروضة خدمة لهدف واحد وهو تبرير مختلف العمليات الدائرة فوق الأراضي المغربية، ولعل أكبر دليل على ذلك ما كتبته جريدة ) Le Journal du peuple ( بمناسبة العرض الأول في دجنبر 1934 م: "هذا الفيلم الرائع أزاح دفعة واحدة كل المؤاخذات التي تشوش ببشاعة السينما الفرنسية، جون بونوا ليفي...قدم عملا مهما يستحق أن يطوف العالم، ويبرز بجدارة راية الألوان الثلاثة المجسَّدة من طرف سينمائيينا، يطو نشيد وطني فرنسي وقبلة على الأرض المغربية".

خلاصــــــــة:

استطاعت فرنسا نتيجة تحكمها في مسار الفن السابع منذ بدايته، انطلاقا من الاختراع الأول، مرورا بالإنتاج، وانتهاء بالتوزيع، أن تكون من أوائل القوى الاستعمارية التي عملت مبكرا على توظيف السينما بشكل فعال بالبلدان المستعمَرة، خاصة بعدما ازدادت قوة هذا الفن، وشاع في أغلب أرجاء المعمور، فوظفته للتأثير عبر واجهتين:

الأولى نحو الجمهور الأوروبي الفضولي لكل ما هو أجنبي وغريب، عبر تسليط الضوء على مختلف مظاهر الحياة المغربية العتيقة على مستوى العمران والعادات الاجتماعية، وكذا على مستوى الخدمات الاجتماعية التي قدمتها مصالح الحماية في المدن كما في البوادي، من أهمها مجهودات مديرية الصحة العمومية في مكافحة مختلف الأمراض والأوبئة، في شخص الطبيب الذي جسد الوجه الأخر للدولة الحامية، القادر على تطويع البلاد بالاعتماد على سلاح العلم، يقول عنه ليوطي: "إن الطبيب عندما يزور مناطق ت رفض الدخول تحت سيطرتنا، ويجد سكانها عرضة لأمراض فتاكة، فإنه هو الرئيس الأمثل هناك، لأنه يمكن أن يقوم مقام الموظفين وجيوش الاحتلال أما الوجهة الثانية فكانت نحو المواطن المغربي المعروف -آنذاك- بمحدودية فكره، وجهله شبه المطلق بخبايا الفن السابع، فكانت السينما إحدى أدوات المستعمِر القادرة على إبراز عظمته) 1 ( وتفوقه التقني، والكفيلة بتعليم محمييه أبسط قواعد حفظ الصحة بشكل سلس ومقبول، ولما لا إلهائهم أيضا، إذ شكلت السينما وسيلة مثالية لإلهاء أبناء المستعمرات وإشغالهم عن الواقع السياسي الذي يعيشونه، وعن ذلك يقول العقيد مارشان ) Marchand (: "لا توجد سوى طريقة وحيدة لنزع سلاح الإنسان البدائي، وهي ستعمَرة. يعني جعله ينسى الوجود الأجنبي في أرضه" والمستغلة إضحاكه...فإضحاكه يجعله ينسى حالته.

المصادر والمراجع:

اباتو حميد، السينما الوطنية بالمغرب: أسئلة التأسيس والوعي الفني، ورزازات، 2002 .

أفايا محمد نور الدين، بانوراما السينما الجزائرية في القرن 20 ضمن الثقافة العربية في القرن 20 ، ضمن الثقافة العربية في القرن 20 حصيلة أولية، إشراف عبد الإله بلق+زيز، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2002 .

أوفيد جورج، اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية 1905 - 1955 ، ترجمة محمد الشركي ومحمد بنيس،

مراجعة عبد اللطيف المنوني، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، 1987 ، الجزء الأول.

بنعلي محمد، " السينما الكولونيالية الإسبانية والآخر"، ضمن مجلة وشمة، العدد الأول، ماي يونيو يوليوز غشت 2005 .بوراس عبد القادر، التاريخ والسينما الاستعمارية في المغرب ) 1907 - 1956 ( ، ضمن "وقفات في تاريخ المغرب دراسات مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب"، تنسيق عبد المجيد القدوري، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، سلسلة بحوث ودراسات رقم 27 ، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2001

حمداوي جميل، مدخل إلى السينما المغربية من السينما الوطنية إلى السينما الأجنبية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2010 ، الطبعة الأولى.

دوني سيباستيان، السينما وحرب الجزائر دعاية على الشاشة: من أصول النزاع المسلح إلى إعلان الاستقلال ( 1945 - 1962 (، ترجمة يوسف بعلوج وهاجر قويدري، دار سيديا، الجزائر، 2013 .

رويان بوجمعة، الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب 1912 - 1945 ، دار الأمان، الرباط، 2013 .

فولتون ألبيرت، السينما آلة وفن، ترجمة عبد الحليم البشلاوي وصلاح عز الدين وفؤاد كامل، سلسلة مكتبة الفنون الدرامية، مكتبة مصر للمطبوعات، 1998 .

كابوس عبد الكريم، نحو منهجية لاستغلال السينما في دراسة التاريخ، ضمن التاريخ والسينما، أشغال الندوة العلمية المنظمة من 16 إلى 24 فبراير 1990 ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بنمسيك، الدار البيضاء، 1993 .

Betts Raymond, "The French colonial empire and the French world" , in Racism and colonialism: essays on ideology and social structure, Edited by Robert ROSS, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS for the LEIDEN UNIVERSITY PRESS, 1982.

Bloom Peter, Entre la représentation graphique et l’hygiène coloniale : le cinéma de propagande coloniale de l’entre-deux-guerres, in archives et cahiers de L’IREMAM, n° 71-72, 1997.

Boulanger Pierre, Le Cinéma colonial: de L’Atlantide à Lawrence d’Arabie, cinéma 2000/Seghers.

Borde Raymond, Les cinémathèques, Collection "Cinéma vivant", Editions L'Age d'homme, 1983.

Costantini Dino, Mission civilisatrice: Le rôle de l'histoire coloniale dans la construction de l'identité politique française, Édition La Découverte, collection Textes à l'appui, série Etudes coloniales, Paris, 2008.

Dadci Younes, Première histoire du cinéma algérien: 1896-1979, Edition Dadci, Paris, 1980.

Demellier Daniel, Les archives de l’Institut Pasteur et les fonds d’archives Georges Blanc (1884-1963) et Marcel Baltazard (1908-1971), in Lettre trimestrielle d’informations.

Fredj Claire, L’Institut Pasteur d’Alger, le gouvernement général et la « propagande » antipaludique en Algérie (1e moitié du 20ème siècle), in Lettre trimestrielle d’informations, n°7, actes du Colloque Décembre 2016 , éditée par l’Institut Pasteur du Maroc .

Le juez Brigitte, Les bons et les méchants ou l'image de justice algérien dans pépé le moko de julien Duvivier 1936, in CELAN: Revue du Centre d'études des littératures et des arts d'Afrique du Nord, Vol III, n°1-2, 2004.

L'oeuvre de la France au Maroc", in Hebdo-film, n°6, 2e année, 10 Février 1917.

قبائل الونشريس ودورهم في المقاومات

خلال الفترة الرّومانية (40 م- 284 م).

أ. مصطفى خاتمي

-جامعة أحمد بن بلة - وهران 1

تمهيد

لقد كانت جبال الونشريس من المعاقل الرئيسية للمقاومة المورية المناهضة للاحتلال الرّوماني، حيث تحصّن بها الثوار والعديد من قبائلها المحلية داعمة لهم كالمغازيس وقبائل البوار والبقواط الذين خرّبوا مدينة تنس مّما أدّى ذلك إلى إجلائهم من موطنهم الأصلي إلى غاية سفوح الأطلس، فكل القبائل عملت على رفض الرضوخ والسيطرة الرّومانية، واتخذت من الونشريس حصونا منيعة للانطلاق ضد العدو الذي كان يقف عاجزاً دون تسلقها ، ممّا أدخل المنطقة ضمن الحصار العسكري، وأدّ ى إلى وجود ردة فعل أخرى منها ثورة سيسقا في شمال الونشريس سنة 253 م، وثورة الأهالي الغاضب من الباوار والمغازيس والبقواط الذين رفضوا رفضاً تاماً هذا الاستيطان وهذا ما أشارت عليه بعض الوثائق حول تعرّض بعض المدن الرّومانية لهجومات من طرف الأهالي من تلك القبائل، أمّا شمولية الثورة في المقاطعة المورية تمثّلت في ثورة إيديمون وفيرموس التي عمّت الونشريس إلى غاية اختراق الجيش الرّوماني بفرقه المساعدة في مرتفعات الونشريس، فرفعت قبائل الما يزغ (Mazic) لواء المقاومة ضد القائد الرّزماني تيودورز وصدته انطلاقا من مواقعها الحصينة بالونشريس نفسها ، وتوالت أحداث خاصة في نهاية القرن الثالث التي سيتوسع فيها نطاق حركة الاحتجاجات التي يبلغ مداها إلى ظهور الدّوارين وامتدادها خارج نوميديا مماّ جعل الشعب الأهلي في الجبال التلية كالونشريس يُعلن العصيان والتمرد ثمُ الثورة على هذا الاستعمار الذي دبّ فيه الضعف ولكنّه كان في كل مرة ينقذ نفسه بنهب ثروات البلاد لتعويض خسائره ولذلك كان القمع والنهب المسلطان على الشعب الأهلي في تلك الثورة العارمة والتي سيقودها الأخوان فيرموس وغيلدون طيلة سنوات وهي المقاومة التي تذكّرنا ببسالة يوغرطة وعزة يوبا الأول وهي الثورة التي لبّى نداءها الشعب الأهلي منها القبائل الونشريسية.

أصل التّسمية من المصادر القديمة:

من أقدم المصادر التي نجده فيها ذكراً للونشريس بتسميته القديمة مع بقية الجبال في موريتانيا القيصرية هو"بطليموس" الإغريقي في جغرافيته تحت اسم "الجبل غاراف" (GraphMons) ، أما (Strabon)

عند اجتيازه لمضيق هرقل يظهر لك في الجهة المقابلة للشاطئ الليبي )يقصد بذلك الإفريقي( المقابل لموريطانيا جبال مرتفعة تعرف عند الإغريق بأطلس وديرس (Dyris) عند البربر وهي متوازية مع الجبال الجنوبية تنغرس سفوحها الجنوبية في رمال الصحراء التي تمثّل حصن طبيعي لا يسكنها سوى الجيتول أقوى الشعوب الليبية ..." ، وأحيانا يصفه بمصطلح دردس (Durdus) . يتفق العديد من الباحثين من خلال معطياتهم الأثرية والتاريخية أنّ أقدم مصطلح يُطلق على هذه الجبال حسبما استخلصوه من فقرات (Pline L’ancien) في تاريخه الطبيعي الضخم حيث ذكر بأنّ: " جبال أنكوراريوس الواقعة بموريطانيا الداخلية كانت تزخر بالخشب الوفير من شجر العصفية الذي أستغل من طرف الرّومان لحد الاستنزاف وذلك لصنع موائدهم . أمّا (Leveau.Ph) ، الذي كرّس دراسته حول الونشريس في الموسوعة البربرية تحت عنوان أنكوراريوس وأنكوراريوس مونس (Ancorarius ou Anchorarius mons) يعطينا مدلولاً حسب قناعته الشديدة أنّ مصطلح أنكوراريوس هو أقدم تسمية أطلقت على هذه الجبال خاصة مع القرن الرابع الميلادي ، كما أستند على ذلك من خلال حملات القائد "ثيودوز" ضد الثائر "فيرموس" وأحلافه المحليين من قبائل المازيك والتي استقرأها من تواريخ المؤرخ "أميانوس ماركلينيوس " أنّ "ثي ودوزيوس" انطلق من "زوكابار" )مليانة( لمهاجمة الموريين جالوناتيس، ثم إنقضّ على المازيك قرب كاستيلوم تنجتانيوم )شلف( بعد عبوره جبال أنكوراريوس، جالوناتيس من حيث المقاربة اللغوية نراه شبيه بالمصطلح الذي أطلق على عين تكرية قديماً وهو كالومناتيس وهذا احتمالاً أن تكون هذه الأخيرة مهد قبائل المازيك، هذا من جهة، أمّا فليب لوفو يرى بأنّ موقع حالوناتيس الواردة عند أميانوس ماركيلينوس غير بعيدة عن ثنية الحد والذهاب منها إلى مدينة الشلف يستلزم عبور كتلة الونشريس، ولذلك اقتنع بأنّ هذه الأخيرة هي أنكوراريوس نفسها 2، كما أنّ هذا المصطلح باللاتنية "أنكورا "يعني المرساة، كما نجد مدلولا قريباً لها أنكورار بمعنى التلة.

أما "فاطمة كادرية خضرة" في أطروحتها حول دراسة للأضرحة الجنائزية لجدار بنواحي فرندة تشير أنّها عثرت على نقيشة بإحدى جدران ضريح (F) ، تحتوي على عبارة أكوراريو والذي قربته من لفظة أنكوراريوس من الناحية اللّغوية .

واستنادا إلى المؤرخ أميانوس ماركيليوس في فقرة أخرى يذكر )...لقد تقدم هذا الأخير )ثيودوزيوس( من مدينة كاستلوم تانجيتانيوم )الشلف( يريد عبور جبال أنكوراريوس جنوباً وسرعان ما تمّ له الأمر، انقضّ على مازيك وفريكيوس قائد قبيلتهم في سهل كبير التي أزرت فيرموس فزهق الكثير من أرواحهم( وهنا لم يبيّن لنا "ماركيلينوس" أي منطقة جنوبية سار إليها "ثيودوزيوس" إلّا أنّه قارب لنا بسهل الكبي يعدّ الأقرب من خلال المعطيات الجغرافية لسهل سرسو حالياً.

وتماشياً مع الرأي الذي تقدّم به الباحث الفرنسي (Edouard cat) في نهاية القرن التاسع عشر الذي

دافع فيه كون جبال الونشريس هي أنكوراريوس الكتاب القدامى بطليموس وبلين الأقدم 5 أما (Gsell. St) يرى بأنّ سير الأحداث في الحملة الرومانية على ثورة "فيرموس" غامضة جدا ممّا قد تحفظ وصعب الجزم بأن تكون مسرح هذه العمليات في الجبال أنكوراريوس أو الونشريس حالياً .

1 . حدودها الجغرافية:

وإذا سلّطنا الضوء على هذه المنطقة في العهد الروماني جغرافياً والتي كانت تحتوي على تعداد بشري وهذه القبائل عرفت برفضها للإستعمار الروماني ، فأقرب النقاط الجغرافية في الونشريس نجد في الشمال الغربي حصن ) Mina ( بغليزان والتي ذكرت في رحلة أنطون وطاولة بوتنغر وعلى 25 ميلاً نجد حصن جديوية ( Gadaum C astra (، أمّا شمالا نجد مدينة ) Castelum Tangitanium ( شلف حالياً والتي بنيت ل 50 م.

وغير بعيد عن هذه المدينة نجد مدينة ) Oppidum Noveum ( وهي عين الدفلى حاليا والتي تأسّست

في القرن الأول الميلادي حيث تمّ ذكرها في العديد من المصادر الكلاسيكية، وإذا اتجهنا شرق عين الدفلى. نجد مدينة قديمة وهي نقطة عبور بين مراكز المقاطعة الرومانية وهي مدينة مليانة ) Zucchabar ( باعتبارها أقصى نقاط الونش ريس، أمّا من جهته الشرقية فنجد حصن عمورة ) Sufasar (، الذي تمّ إنشاؤه في فترة الإمبراطور "هادريان" ) 117 - 137 م( كما يشترك مع حصن الخربة أولاد هلال ) Ala egemnia sebastena .) وإذا اتجهنا غربا نجد الحدود المشتركة بين مدينة رومانية محصنة عين تكرية )خميستي( بتيسمسيلت مع حصن سيدي الحسني ) Columnata ( بمعلم ميلي أمّا جنوبا يوجد معسكر عين سبيبة ) Cen (، والذي بني في مطلع القرن الثالث بجوار مدينة رومانية ثم نجد في أقصى الحدود الجنوبية الغربية مدينة رومانية تعرف ب (Cohortem Brecorum) حيث وجد بها حصن يؤمن الطريق الرابط إلى مدينة البنيان (Ala meliaria) وبالتالي مع هذه المدن اكتملت الدائرة الجغرافية المطوقة لمنطقة الونشريس .

2 . قبائل الونشريس:

تتمركز بهذه المنطقة قبيلة المغازيس (Mazaices) التي تمتد أراضيها ما بين زكار والونشريس حيث أشارت فيهم المصادر الرّومانية عن ملوكهم المستقلين في مناطقهم ولم تتغلغل فيها الرّومنة وهي من أبرز القبائل التي شاركت في ثورة فيرموس .

من بين تلك المصادر نجد "أميان ماركولينوس" (Ammianus Marcullunus) الذي يحصر هذه

القبيلة بالمنطقة القريبة من جبال أنكوراريوس (Anchorarios) وكذلك يعتقد أنّها هي جبال الونشريس .

في حين هناك مايراه من تلك الشعوب التي استوطنت قرب نهر شلف 3(Chénaleph Flumen) ، ويحدد (Camps.G) أنّ تلك القبيلة لها فروع بنوميديا وكذلك في موريطانيا الطنجية لكن معقلها الأساسي

ومنبع انتشارها جنوب جبل زكار في موريطانيا القيصرية .

أمّا (Leveau.Ph) يرى أنّ قبيلة المازيكس (Maziques) هم من الشعوب التي تستوطن الونشريس

والأطلس البلدي وهم من جموع الشعب الأهلي الغاضب في الجبال التلية حيث منذ أن دأب الرومان في

المنطقة رفضت تلك الأهالي ذلك التواجد وتحالفت مع جيرانهم من البواريين (Bavares) وحققت استقلالها بعدما فشل "تيودوز" من السيطرة عليها فضلّت مستقلة عن الرومان والوندال وحتّ البيزنطيين 5 . وفي حوالي القرن الخامس الميلادي حدد موقع المغازيس بين أراضي قبائل الحلف الخماسي والبوارس (Bures) من جهة والموزوني (Mousouni) والأرتنيت (Arteninte) . من جهة أخرى، وبين الباوار (Bavares) والغرمنت جنوب اً 1 . وتقيم قبيلة الموزون (Musone) بين جبل زكار وسيدي بوراس (Asernianges) ويمكن أن تكون للموزون علاقة بالموكوني (Moukouni) المتواجدة جنوب الباوار، كان جبل زكار معقل لعدة قبائل وتنتشر بينه وبين الأطلس المتيجي خاصة نواحي مليانة. قبائل الكونتورباني (contourbani) والكافاو (Cafaves) والأسطوماط (Austomates) .

وتقطن بالجبال على غرار مغازيس كل من الأكويني (Akouini) والماكوراني (Makourani) والموكيني (Mukeni) وغير بعيد عنها جنوبا بنواحي "نهر واصل" قبيلة الماخوني (Makhouni) أمّا شمالها الونشريس فنجد قبيلة الطابنيس (Tabanise) فهي متواجدة بين شرشال (Caesaria) وعين الدفلى (Oppidum Novum) ويقيم الإيكامبانس (Icampaneses) ورأس جينات (Cissi) .

تعد قبيلة الماسيسيل (Massissili) من أكثر القبائل التي تمّ ذكرها في المصادر ،حسب "بلينيوس الأقدم" (Pline L’anciene) و"بطليموس" (Potoléme) فإنّ إطارها الجغرافي يشمل القسم الشرقي

لموريطانيا الطنجية، والقسم الغربي لموريطانيا القيصرية 5، فعلماً أنّ تلك القبيلة انبثقت منها عدة قبائل خاصة بعد تفكيك حكمهم الموحد في سيغا على يد ملك نوميدي "ماسنسان" وما يشير إليه "ساليسيوس" أنّه بعد تسليم يوغرطة "لماريوس" استلم "بوكوس" كل قبائل ماسيسيليا أو قسما منها، وبقي ملكاً على المور ، وسكان هذا الإقليم الذين لم يبقوا نوميداً ولا ماسيلاً ولا حتّ ماسيسيلاً بل تلقوا تسمية قبائل المور ولهذا نعتبر مملكة ماسيسيل مهد لقبائل موريطانيا القيصرية خاصة في جزئها الغربي 7

كما تستوطن المنطقة الغربية لهذه المقاطعة قبائل البقواط (Baquates) كثيرة العدد وقد خلد ذكرى هذه

القبائل في التاريخ الرّوماني بالمغرب حوالي سبعة عشر نقشا لاتينياً، كما ذكر البقواط في معظم المصادر الأدبية وكتب الرّحلات، من ذلك "بطليموس" الذي كان يسميهم البقواس (Baquas) وهي صيغة وردت أيضاً في وثيقة رحلة "أنطونيوس" إلى جانب هذه الصيغة (Baccauates) كما اختلفت المصادر الأدبية في ضبط موقعهم وتحديد علاقاتهم بالقبائل الأخرى المجاورة لهم، إذ أنّه في بعض المصادر حصرت موطنهم فيما وراء ملوية، بينما جاء البعض الآخر أنّهم كانوا متّحدين مع قبائل البوار المنتشرة في منطقة الونشريس والتيطري والبابور. ويظهر حسب الأخبار التي تواترت حول البقواط أنّهم كانوا يستوطنون المنطقة الممتدة من حاضرة وليلي (Volubilis) حتّ مرتفعات الأطلس الأوسط إذ كانوا في صراع مع حكام الرومان في مقاطعة طنجية من أجل السيطرة على هذا الإقليم 2 ، ويظهر أنّهم تمكّنوا من التوسع شرقاً فيما وراء نهر ملوية بعد تحالفهم مع قبيلة البوار حسب ما يشير إليه ذلك نقش في تنس (Cartennae) والذي عثر عليه في 30 جوان 1843 من قبل جنود الاستعمار الفرنسي من بينهم طبيب )بونتير ، ( Pontier ويرى "كاركوبينو" أنّها تعود إلى ما قبل نهاية منتصف القرن الثاني الميلادي، ولربّما إلى بداية عهد الإمبراطور "هادريانوس" ما بين ( 177 - 122 م(، حيث يشير مضمونها إلى "كايوس فولسينيوس" ابن "ماركوس" من قبيلة كويرينا والذي أحبه المواطنون في كارتينا ونال عدة ألقاب شرفية كونه صان المستعمرة من هجوم البقواط .

وقد اختلف المؤرخون في علاقة البقواط بقبائل برغواطة التي اشتهرت في المغرب الإسلامي على لسان المؤرخين الغرب، والتي كانت تتواجد في الريف المغربي، فقال (Carcopinio) بأنّ البرغواطيين هم أحفاذ البقواط، وأنّه لا يوجد فرق بين الأسلاف والأحفاذ سوى في التسمية التي حرّفها النطق العربي، بينما هناك من عرض هذا الاختلاف ال -+فظتين (Baquates) و (Barghawata)4 أمّا أشهر قبائل الجبهة الغربية هم البوار أو الدوار، حسب بعض المصادر، تعرف هذه الأخيرة بقوتها وكثرة عددها وتحركاتها المستمرة والتي أقلقت الاستعمار الروماني في هذه المقاطعة، وكثيرا ما اتحدت وانضوت تحت زعامة أمراء أو ملوك تعاونوا على ضرب تحصينات الليمس للجيش الرّوماني، وهو ما أكّدته نقوش لامبيز (Lambaesis) التي نصت على وجود أربع حملات غربية على هذه المدينة تعود لقبائل البوار

تم ذكر هذه القبيلة في حوالي خمسة عشر نقيشة لاتينية عثر عليها في العديد من مواقع موريطانيا القيصرية ونوميديا 2 ، ولكن حسب المعلومات التاريخية المتعلقة بالبوار (Bavares) من رسم خريطة كبيرة لموطن هذا الشعب الكبير (Gentis Mulutus) ، الذي ظهر على مسرح الأحداث خلال القرن الرابع الميلادي. ينقسمون إلى قسمين الباوار الغربيين )تمتد من ناحية الونشريس إلى تلمسان غرباً( وهم الأجداد الزناتيين. والباوار الشرقيين في منطقة البابور إلى مشارف كويكل ) جميلة( وهم الجبليون المستقرون وليس من البدو الرحل. وحسب وصفه من بعض المؤرخين فإنّ قبيلة البوار لها فرع وحيد وهو معروف والذي يمتد من التل الوهراني غربا إلى جبال البابور فهم قوم جبليون مزارعون مربو المواشي 4، بينما يراهم (Camps.G) أنّهم كانوا منتقلين عبر السهوب من نهر ملوية إلى جنوب سطيف ويستوطن أغلبهم بجبال الونشريس وحوض الشلف .

الونشريس وما جاورها شرقاً:

تقطن في المنطقة الشرقية لمقاطعة موريطانيا القيصرية عدة قبائل من أشهرها قبائل الحلف الخماسي

(Quinque gentiane) ، وهي تعيش في المناطق الجبلية وتتربع على كافة أنحاء منطقة القبائل الكبرى، هذه الأخيرة لقيت عدة اهتمامات من طرف مؤرخي الاستعمار حيث قاموا بدراسات حول تشكيلة هذا الحلف فهو يتكون حسب "كانيا" (Cagnat) من الماسنيسانس (Masinissenses) ،التندنيس

(Tundense) ، والتوباليني (Tubaleni) ، بينما قدّم"كورتوا (Courtois) دراسات حول هذا التحالف ذكر منهم ثلاثة فقط وهي الماسنيسانس (Masinissense) ، التيدنسيس (Tyndenses) ، والنتاباس (Natabes) . كما يضيف إليها قبيلتين هما التولنزي (Toulensi) و البانيوري 1(Baniori) ،ويرى (Gsell.ST.) أنّ قبيلة التوباليني (Tubalini) معقلها يمتد من سور الغزلان (Auzia) وهي من أبرز القبائل الداعمة للثائر "إيديمون" سنة 42 م، أمّا في ناحية سفوح الحضنة والأطلس الصحراوي نجد أراضي تملكها قبائل الكابراريانس (Caprarianeses)2، وبينما تقع قبائل الموكوني (Moukouni) جنوب البابور ولهم علاقة بالموزوني (Mousoni) الذين يسكنون بين سطيف (Sitifis) وجبال الحضنة، ويشير "توسكي" أنّهم جاؤوا من جنوب الأوراس وبعد نزوح قبائل الحلف الخماسي (Quinque gentanei) اتجهت قبائل الموزوني غرباً واستقرت بهضاب سرسو )تيارت(. وكانت كل من التيندسيس (Tyndenses) والماسنيسانس (Masinisenes) جارتين تقيم بالقرب من تيكلات (Tubusuctu) ، وغير بعيد عنها في أعالي شرق بجاية (Saldae) تتمركز قبيلة البانيوري(Baniori) وأيضاً الفرنتيس (frentisis) وهي مجاورة لقبيلة البارزوفولينالي (Barzofoulinali)جنوباً وروسوكانسس (Rusucenses) شرقأً وهؤولاء الذين ارتبط اسمهم بمدينة دلس (Rusucenses) ، ومن جيران قبائل الحلف الخماسي (Quinque gentanei) قبيلة الفراكسينانس (Fracsinenses) التي اجتاحت نوميديا ويتواجد موقعها بجبال جرجرة، أمّا قبيلة الجيتالوسي (Getalousi) فهي تعيش ما بين وادي الصومام وجنوب سيدي زيبان (Mishibium) .ويقطن على مشارف البحر المتوسط وبالقرب من الوادي الكبير (Amssaga Flumen) قبيلة الماكوراس (Makourases) وهي جنوب البانيوري (Baniori) وغرب السلاسي (Salasi) ، أمّا شمال شرق مستوطنة ستيفيس (Sitifis) فنجد قبيلة التودوكاي (Toudoukae) ، في حين نجد فرع من قبيلة نوميديا (Numidia) تتواجد غرب برج مجانة قرب مدينة برج بوعريرج حاليا .

ثورات القبائل الونشريسية ضد الوجود الروماني.

أولاً: ثورة إيديمون (42 م):

لا نجد في المصادر تفاصيل الحرب بين إيديمون والرّومان في الونشريس، وقد حاول بعض الأثريين الاستنجاد بالبحث الأثري الذي يمكن أن يسدّ بعض الثغرات أو يقدّم بعض المؤشرات حول شمولية الثورة من موريطانيا الطنجية إلى القيصرية ومنه أمكن تحديد بعض الأماكن التي كانت ميداناً للمقاومة التي قادها إيديمون ومعه الكثير من المتطوعين من أبناء الشعب.

وفي هذا السياق يمكن الرجوع إلى النص الأثري الذي عثر عليه بموقع فوليبوليس )وليلي، قصر فرعون( وهو نص إهدائي من فابيا بيرة Bira) (Fabia إلى زوجها المتوفي فاليريوس سيوبريوس ابن بوسطار * من قبيلة غاليريا تولى مناصب إدارية )شفطي، عضو بلدي، كاهن أبدي( وتحيّنت له قيادة الفرق المساعدة للجيوش المشاركة في الحملة ضدّ إيدمون في تلال القيصرية برتبة بريفكتيس 3 ، وهذا ما يستند عليه غاسكو (Gascou) أنّ أق رب تلال القيصرية هي إمّا جبال الونشريس امتدادا لزكارة وتيطري إلى غاية الظهرة غرب اً .

يمكن استخلاص بعض الأفكار من النصوص الأثرية وهي أنّ الرّومان قد نجحوا في إنزال جيوشهم والتوغل إلى داخل موريطانيا الغربية، وبسهل شلف موريطانيا الشرقية ومن تلك القوات العسك رية التي عثر عليها من خلال النصوص الأثرية تسجل اشتراك الفيالق المرابطة بإسبانيا منها النصب الجنائزي الذي عثر عليه في موقع ألبولاي )عين تموشنت( لجندي من الفيلق المقدوني الرابع 1، وشاهد آخر عثر عليه في موقع فوليبوليس لجندي من فيلق جيمنا العاشر 2 ، ومع وصول خبر الاستعداد لمقاومة إيدمون في موريطانيا تمّ إرسال تلك الفيالق من إسبانيا لغرض الاحتلال والقضاء على المقاومة ولعل استبعاد مشاركة ليغاتوس للفيلق الأغسطي الثالث المتمركز في نوميديا وهو الأقرب ومجاورته للمقاطعة الموريطانية سببه الخوف من أنّ ذلك قد يؤدي إلى اتس اع الاضطرابات إلى نوميديا مماّ سيحرم روما من القمح الإفريقي .

وقدّر بعض المؤرخين عدد الجيش الرّوماني الذي شارك في العمليات العسكرية بعشرين ألف جندي ، وبعد أن امتنعت القبائل البربرية منها نوميديا عن تقديم القمح والمؤونة للجيش الرّوماني اضطر الإمبراطور كلاوديوس أن يكلّف الأسطول المتواجد ببريطانيا للقيام بمهة تموين الفيالق والفرق المساعدة المرابطة بموريطانيا .

تركّزت العمليات العسكرية في سهل شلف والونشريس، وتمكّن إيديمون من تحرير مدن السهل السفلي كل من بوقادير (Vogal) و جديوية (Gadum Castra) وغليزان (Mina) ويلل Praesidium) (Ballenne بمساعدة القبائل المورية، وتوسّع هذه الثورة غرباً حتّ وادي تافنة ومنطقة وليلي lis)i(Volub بموريطانيا طنجية ، وهذا ما تثبته المؤشرات الأثرية أنّ مدينتي ليكسوس وتامودة قد تعرّضتا للحرق والدمار النهائي من طرف ثائر إيديمون .

استمرت تلك الثورة لأكثر من عامين وتمكّن الرومان من القضاء عليها بعد أن تخلت عنه قبائل في موريطانيا الطنجية وخاصة وليلي التي أعلنت مدينتهم مدينة رومانية سنة 44 م 3، أمّا زعيم المقاومة إيديمون فيكون قد قتل مع مساعديه المقربين منه ولكن في ظروف لا نجد عنها شيئاً في المصادر التاريخية التي فضلت الحديث عن احتفالات النصر التي أقيمت في روما أين ظهر قائد الحملة الرّومانية على موريطانيا كراسوس فروغي (Crassus Frugi) وهو يعتلي صهوة جواده ويرتدي الحلة التي خُلعت عليه من قبل الإمبراطور كلاوديوس ، أمّا إيديمون فقد سجّل اسمه في سجل الخالدين وقدّم لنا مثال لمن سيّأتي بعده ليحمل راية المقاومة من جديد.

هذه المناطق الجبلية من الريف غرباً إلى الونشريس شرقاً ظلّ الشعب الأهلي يعيش في إطار أعراف ونظم بل إنّ المصادر الرّومانية تتحدث عن ملوك أهليين كالمغازيس بالونشريس وهذا يعني أنّ لهم قدرا كبيراً من الاستقلال في مناطق لم تتغلغل فيها الرومنة، ومن هناك كان الشعب الأهلي من القبائل الونشريسية تتحين الفرص لاسترداد سيادته على وطنه

ثانياً. ثورة الأهالي الغاضب الباوار والبقواط (Bavares.Baquates) حوالي القرن الثاني الميلادي:

تعرّفنا سابقاً على أهمّ القبائل والسكان الأصليين في مقاطعة موريطانيا القيصرية، عالجنا إحدى القبائل المورية الأكثر شراسة كما وصفتهم المصادر اللاتينية ألا وهم القبائل البوار (Bavares) ، والبقواط (Baquate) من أبرز القبائل التي تحصّنت بمعاقل الونشريس ضدّ الاستبداد الرّوماني.

1 . ثورة قبائل البوار: (Les Bavares)

نعتت النقوش اللاتينية البوار بالمتمردين لا الغزاة مما يشير إلى أنّ موطنهم كان واقعا داخل الإقليم الجغرافي الذي كان يسيطر عليه الرّومان.

لقد اعتمد المؤرخون في افتراضاتهم حول موطن البوار على مضامين النصوص والنقوش اللاتينية، وهي موزعة جغرافياً من غرب مدينة فاس بالمغرب الأقصى إلى مشارف سطيف بالجزائر 2، بيما يرى (Cagnat) أنّ موطن البوار هو منطقة جبال البابور بسطيف ، لكن قزيل عارض هذا الافتراض واقترح أن تكون المقاطعة السطيفية بكاملها أنسب لموطن البوار ، في حين يذهب (Camps.G) إلى القول بأنّ البوار مجموعتان:

بوار الغرب كان موطنهم فيما بين نهر ملوية إلى غاية مرتفعات الونشريس والظهرة ويؤكد في هذا السياق على وجود كنفيديراليتين تجمع عدة أجناس مختلفة لكن تشترك في اسم البوار في تلك المنطقة، أمّا البوار الشرق من الونشريس إلى غاية مشارف نوميديا، حيث عثر على ذكراهم في النقوش اللاتينية .

ذكر اسم البوار في مواضع مختلفة كالمصادر الأثرية، حيث ورد ذكرهم في حوالي خمسة عشر نقيشة لاتينية، لكن يبقى القاسم المشترك هو الحروب الواقعة في أماكن مختلفة وفي فترات زمنية مختلفة 6، كما أنّ (Camps)أورد لنا دور البوار * في معاركهم التي دارت ضد الجيش الرّوماني في عدة مناطق من القيصرية وهي كلها محاطة بالونشريس

. كتابة زوكابار zuccabar )مليانة( أقصى شمال الونشريس بمقاطعة موريطانيا القيصرية:

DIIS PATRIIS ET MAURIS CONSERVATORIBUS AELIUS AELIANUS V(IR) P(ERFECTISSIMUS)

PRAESES PROVINCIAE MAURETANIAE CAES(ARIENSIS)OB PROSTRATAM GENTEM BAVARUM MESEGNEITES IUMPRAEDASQUE OMNES AC FAMILIAS EORUM ABDUCTASVOTUM SOLVIT1

) ...وضعت هذه النقيشة على شرف الآلهة الوطن والآلهة المورية الحامية لشرف الفوز لحاكم مقاطعة آيليوس أليانوس (Aelius Aelianus) على أحد فروع البوار وهم الماسقنانتس Masgneites فقضى عليهم وأخذ منهم الغنائم والأسرى، وأوفى بنذره عن طيب خاطر...(.

نفهم من خلال هذا النص على وقوع معركة ميدان كبيرة هزم فيها البوار وتعرضوا لخسائر من طرف الحاكم أيليوس أليانوس حيث بيّنت الأبحاث من خلال الكتابات اللاتينية تبرز وجود هذا الوالي خلال فترة حكم ديوقليسيانوس ) 284 - 289 م( 2 . وتؤكد لنا هذه النقيشة كذلك أنّ قبيلة البوار كان لديها العديد من الفروع من الماسقنانتس التي منيت بالهزيمة وأسر أفرادها.

II . كتابة البيّض:

IOVI OPTIM MAX ET DIS FAUTORIB VOTUM C OCTAVIUS PUDENS

PROC SEVERI AUG 3BAVARIB CAESIS CAPTISQUE

) للإله جوبيتر الطيب والأعظم وإلى الآلهة المناصرة، هذه أمنية كايوس أوكتافيوس بودانس، على شرف قتاله وقبض على البوار(.

يتّضح من خلال هذ النص أنّ هذه الكتابة جاءت كتخليد لنصر الوالي الرّوماني أكتافيوس بودانس

(C.Octavius Pudins) على قبيلة البوار وهو وكيل للإمبراطور سبتيميوس سيفيروس على موريطانيا

القيصرية.

عرف هذا الوالي بأعماله المتخصصة في بناء المباني العمومية ذات الصلة بالجانب العسكري وترميم الطرقات، ولم تذكر أي كتابة مواجهته للقبائل الإفريقية، ربما كانت مواجهته الحربية ضد البوار عندما أراد أن يشق الطريق من سفوح الونشريس إلى غاية أواسط الهضاب عليا، ودخل في أراضيهم الشاسعة وهذا شيء الذي أثار غضبهم .

لا يهم هنا نوع الإله الذي كرّس له، بالإضافة إلى جوبيتر أعظم آلهة رومانية )سابق التعريف(، هنالك الآلهة المنتصرة Fautoribus) (Dis التي جاءت في النقوش على أنّها هي الآلهة المشرقية ميثرا * وجاء النص على النحو التالي: « Mithra Fautori Imperiisui » التي عبدت في فترة حكم العائلة الفلافية، لمو يجهل من جهتهم الأباطرة السيفيرين الطقوس والشعائر الدينية لهذا الإله 2، حيث وجدت العديد من الكتابات تشير إلى عبادة ميثرا لدى الفرق العسكرية الرّومانية. **

III . النقيشة القيصرية ) شرشال(:

Iovi Optimo Maximo ceterisque disimmortalibus

gratum referensquod erasis funditus

Babaris transtagnensibus secunda praeda

facta salvus et incolumiscum omnib(us) militibus

dd(ominorum)nn(ostrorum) Diocletiani et

Maximiani Augg(ustorum)regressus

Aurel(ius) Litua v(ir) p(erfectissimus) p(raeses) p(rovinciae) M(auretaniae) nsis)votum libens posvuiC(aesae . 1

)جوبيتر طيب الأعظم وإلى الآلهة الخالدة، تم الانتصار على شعوب الباباريس من ترانستاغننسيبوس قادمين من وراء الشطوط، وإقامة هدنة ومن إرادة أسيدنا ديوقليسيان و ماكسيماني الأغسطس، ومن ثمّ حاكم مقاطعة موريطانيا القيصرية أوريليوس ليتوافير،كرست عن طيب خاطر واستحقاق(.

تؤرخ هذه الكتابة ب) 290 - 292 ( وهي تشير إلى فرع آخر من قبائل البوار، وقد ذكر النص كلمة "باباريس" ورجّح الباحثون أنّها تدل على قبائل البورا وفرعها ترانس تاقنسيبوس (Transtagnensibus) يعني أنّها قبيلة قدمت من وراء الشطوط القريبة من القيصرية وهذا يعني واد شلف الأقرب لها وتاقنسيبوس من أقوام جبلية ولهذا يرجحها المؤرخ بإحدى فروع البوار التي كانت تتحصن بالونشريس وقامت بمداهمة القيصرية ممّا مكّن الوكيل العام بالقيصرية هو أوريليوس ليتوافير (AureliusLituavir) من تحقيق الانتصار عليهم وتوقيع معاهدة سلام مع إحدى فروع قبائل البوار، وذلك مع نهاية حكم الإمبراطور ديوقليسيانوس والإمبراطورماكسيموس ) 290 - 292 م( 2 .

IV . نقيشة جنائزية لدوار أربال بموريطانيا القيصرية:

بقيت المصادر مكتوبة صامتة طيلة أكثر من نصف قرن من الزمن حتّ تمّ العثور على كتابتين جنائزيتين بدوار أربال 3. ودلّت شواهد هذه القبور على مقتل مواطنين على يد البوار الغرب، ويؤرخ الأول بسنة 366 م وهي مكرسة لماركوس لوليوس صابينوس (Marcus Lolius Sabinus) وقتل ضحية البوار عن عمر يناهز 31 عام.

D(is) M(anibus) S(acrum)M(arco) Lollio Sabino marito Amantissim

O qui a vi(ctima) BavRu passusEst vixit an(nos)Xxxi Aurelia Maiorica ti

Tulu(m) fecit an(no) p(rovinciae) cc[xx] vii Ma(nlio?) f[ ]so vix(it) an(nos) xx[ ]i . 1

تنص الكتابة الثانية على نفس الأحداث إذ قتل بوبليوس أيليوس فليكي (PublioAelioFelici) في

الثلاثين من عمره، وتؤرخ الكتابة سنة 243 م.

D(is) M(anibus) S(acrum)P(ublio) (A)elio Felici

Amantissimo [qui] vi(ctima) Bavarum Perfect[u]s [es]t vixit an[nis]Xxx [2ma[ter]Aram [atq(ue)] tItulu(m) fece[runt]Pro(vinciae]cc .

نستخلص ممّا سبق أنّ قبيلة البوار بحدودها الغربية حسب ما فصل فيها كامبس أنّها لا تتعدى زكار ومنطقة جبال الونشريس، وتمّ ورود اسمها مع نهاية القرن الثاني الميلادي إلى أواخر القرن الخامس الميلادي 3 ، وجل المصادر تذكر الصراع القائم بينها وبين السلطة الرّومانية، فكتابة البيض تعطينا صورة جديدة حول حركية هذه القبيلة وتراجع النزاعات إلى الجنوب .

وذلك بفضل السياسة العسكربة الرّومانية وإقامة مختلف التحصينات ممّا قلّص نفوذ القبيلة إلى غاية الشمال وغرب المقاطعة كما بيّنته نقيشة وليلي بالمغرب الأقصى حول معاهدة سلام أقامها زعماء الباوار والبقواط ضد السلطات الرّومانية .

ومن خلال النقوش ندرك مدى مضايقاتهم في عقر دارهم من طرف العناصر الرّومانية، ممّا أجبرهم على شدّ الرحال نحو مناطق شمالية غربية وهذا دليله نقيشة أربال حول ضحايا الرومان الذين وقعوا في كمين قبائل البوار الثائرة وهناك العديد من المؤرخين والجغرافيين للفترة القديمة لم يشيروا إلى هذه القبيلة ولعل السبب ال وحيد الذي يفسّره هو أنّ قبيلة البوار الغربية لم يسلم بها بعد أنّها كانت في مرتفعات موريطانيا القيصرية، ولم تكن قبل القرن الثالث الميلادي في المحيط الذي ذكره المؤرخ كامبس، بل موطنها الأول حسب نقيشة البيض، كانت في منطقة الهضاب العليا ومكان عثور الكتابة يجبرنا على إعادة النظر إلى الخطوط الدفاعية الليمس، فمنطقة بيض بعيدة عن خط الدفاعي الذي أقامه الإمبراطور سبتيموس سيفيروس والتي كانت بعيدة عن تيارت، سطو الثقافة اللاّتينية وبعد تكوين قواهم وإمارتهم قائمة على رحّال ستوطنوا الأطلس التلي 1، وتفرعوا إلى مجموعات صغيرة كالبوار الماسقنتتانتس (Mesegneites) والبوار ترانس تاقينسيبوس (Transtagnenesibus) كأبرز النقاط القريبة من إقليم الونشريس.

2 . ثورة قبائل البقواط على مدينة تنس (Cartennae)