دراسة تحليلية لأثر تبني السياسية الاقتصادية والاجتماعية

للاستراتيجيات التنموية في تخفيض معدلات البطالة لدى

الخريجين من الجامعات في الفترة الممتدة (1995-2017)

أ. ربيعي سلاف أ.أحسن صليحة

جامعة الجزائر 3. جامعة محمد بوضياف_ المسيلة

الملخص:

تهدف الدراسة إلى تحليل الواقع التجريبي للاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية كخيار للحد مع القضاء على مشكلة البطالة لدى الخريجين من مختلف الجامعات في الجزائر وهذا خلال دراسة مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية التي ستظهر لنا الصورة الحقيقية ومصداقية هذه الاستراتيجيات التنموية المطبقة.توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن البرامج التنموية قد حققت أهدافها إلى حد بعيد لكن خلقت اللاتوازن بين مناصب العمل المؤقتة والدائمة التي تمتص البطالة بالإضافة إلى التفاوت ما بين القطاعات وكذا التنوع والقلة في النشاطات بالنسبة للولايات.

الكلمات المفتاحية: السياسة الاقتصادية والاجتماعية ، استراتيجيات تنموية، الخريجين، مناصب عمل، تنمية اقتصادية .

Abstract:

The study aims to analyze the experimental reality of the development strategies adopted by the economic and social policy as an option to reduce the elimination of the problem of unemployment among graduates from different universities in Algeria. This is the study of the various macroeconomic indicators that will show us the real picture and the credibility of these development strategies. The study found a number of results, the most important of which are: Development programs have achieved their objectives to a large extent, but have created a balance between temporary and permanent jobs that absorb unemployment in addition to the disparity between the sectors as well as the diversity and few activities for the states.

Keywords: Economic and Social Policy, Development Strategies, Graduates, Employment, Economic Development.

المقدمة:

يعتبر تخفيض معدلات البطالة لدى فئة الخريجين من مختلف المعاهد و الجامعات أكبر التحديات للاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية الكلية بمختلف ميدانها وذلك لتسجيل معدلات البطالة معتبرة في الجزائر خاصة بالنسبة للخريجين مقارنة بالدول العالم الأخرى، بالإضافة إلى أن قوة العمل تنمو بمعدل ضئيل، هذا ما يستدعي دق ناقوس الخطر من أجل إنقاذ الوضع، مما يتطلب إيجاد حلول سريعة وناجعة لتخفيض معدلات البطالة في الجزائر ،خاصة وأن البطالة تتركز بين الخريجين والباحثين عن عمل لأول مرة الذي يترتب عنه متداعيات اجتماعية كالفقر، الانحرافات والآفات الاجتماعية.

تعتبر الحلول المقترحة من طرف الدولة الجزائرية تسطير عدة برامج اجتماعية اقتصادية طويلة المدى وليست مؤقتة من أجل امتصاص هذه الظاهرة حيث تتطلب مبالغ مالية ضخمة في إطار مخططات الخماسية المتبناة، لإيجاد حل حاسم لمشكلة البطالة.

إن صياغة حزمة من البرامج الاجتماعية الاقتصادية النشطة يتم صياغتها في إطار برنامج شامل له أهداف قابلة للقياس باعتبارها قضية مجتمعية ينبغي مشاركة جميع الأطراف فيها (أصحاب الأعمال-البطالين-القطاع العائلي والمجتمع المدني).

إشكالية الدراسة: من خلال هذا الطرح يمكننا صياغة إشكالية الورقة البحثية والمتمثلة فيما يلي:

إلى أي مدى ساهمت الاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تخفيض معدلات البطالة لدى الخريجين من الجامعات في مختلف الاختصاصات؟

أهداف الدراسة: تهدف إلى التطرق إلى الاستراتيجيات التنموية المتبناة، وبيان أهميتها وواقعها الحالي في التخفيض من معدلات البطالة لدى خرجي الجامعات و المعاهد الوطنية خلال فترة الدراسة.

فرضيات الدراسة: تنطلق الدراسة من فرضية أساسية هي:

- تساهم البرامج الاستراتيجية التنموية المسطرة في الجزائر لتخفيض البطالة لدى الخريجين لتحقيق تنمية مستدامة بمختلف مستوياتها( الاجتماعية، الاقتصادية و الثقافية).

أهمية الدراسة: تأتي أهمية هذه الورقة البحثية على التركيز على واقع تطبيق الاستراتيجيات التنموية المسطرة للخرجين و فعاليتها في تخفيض معدلات البطالة و على أهم العوائق التي تقف حائلا من أجل تطبيق و فعالية هذه الاستراتيجيات التنموية وذلك من خلال بالتخطيط الجيد ودراسة ملاءمة لواقع الشغل التي تلائم الاقتصاد و المجتمع الجزائري.

منهجية الدراسة: تم اعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي لمعرفة ولدراسة واقع وأثر الاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تخفيض البطالة لدى الخريجين من الجامعات.

محاور الدراسة: بناءا على ما تقدم سابقا، سيتم تقسيم محاور هذه الدراسة كالآتي:

- الاستراتيجيات التنموية كسياسة علاجية لتخفيض معدلات البطالة في الجزائر.

- دراسة تحليلية لتقييم أثر الاستراتيجيات التنموية المتبناة في تخفيض معدلات البطالة في الجزائر.

-

الاستراتيجيات التنموية كسياسة علاجية لتخفيض معدلات البطالة في الجزائر:

-

مفاهيم نظرية أساسية:

- الإستراتيجية:

- لغة: كلمة مشتقة من اليونانية 'استراتيجوس': وتعني فن القيادة. كانت الإستراتيجية لفترة طويلة أقرب ما تكون إلى المهارة التي يمارسها كبار القادة، وقد استعملت في الميادين العسكرية، لذلك ارتبط مفهومها بتطور الحروب، ثم امتد ليكون قاسما مشتركا بين كل النشاطات في ميادين العلوم المختلفة. [1]

- اصطلاحا: هي مجموعة الأفكار والمبادئ التي تتناول ميدانا من ميادين النشاط الإنساني بصورة شاملة ومتكاملة، وتكون ذات دلالة على وسائل العمل ومتطلباته واتجاهات مساره، لغرض الوصول إلى أهداف محددة مرتبطة بالمستقبل. [2]

-

2.1.1. التنمية:

- لغة: التنمية من النمو: نمى الشيء تنمية، نما الشيء نماء ونموا، زاد وكثر.[3]

- اصطلاحا: قدمت الأمم المتحدة تعريف التنمية على أنها: العملية التي تستهدف الربط بين جهود الأفراد في المجتمع وجهود السلطات الحكومية لتحسين الظروف الاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية وتمكنها من الإسهام الفعلي في التقدم القومي. [4]

عرفها « Arthur Dunhun »بأنها: أسلوب للعمل الاجتماعي، يركز أساسا على إحداث التغيير الاجتماعي المقصود، من خلال الإعداد والتنفيذ للمشاريع والبرامج كما يمكن إعطاؤها أشكالا عدة مثل اعتبارها:حركة، مدخلا، أداة، عملية أو طريقة.[5]

3.1.1. الاستراتيجيات التنموية:

تعبر عن فن استخدام موارد الدولة وإمكانياتها لتحقيق الأهداف العامة المسطرة لها، الرؤية الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية الشاملة القادرة على الارتقاء بعملية نشر القيم الحضارية.[6]

4.1.1. البطالة:

-لغة: جاء في لسان العرب: بطل الشيء، يبطل بطلا وبطلانا بمعنى ذهب ضياعا وخسرانا، فهو باطل.

التبطيل: فعل البطالة، وهو إتباع اللهو والجهالة، وبطل الأجير-بالفتح- يبطل بطالة وبطالة-بالكسر- أي تعطل فهو بطال، والبطال الذي لا يد عملا. [7]

- اصطلاحا: عدد الأشخاص القادرين على العمل ولا يعملون، بالرغم أنهم يبحثون عن عمل بشكل جدي. [8]

تعرف منظمة العمل الدولية العاطلين عن العمل بأنهم: أفراد قوة العمل الراغبين في العمل وفق الأجور السائدة، والباحثين عنه والذين لا يجدونه.[9]

تعبر عن: كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. [10]

كما عرفتها منظمة العمل الدولية بأنها: لفظ يشمل كل الأشخاص العاطلين عن العمل رغم استعدادهم له وقيامهم بالبحث عنه بأجر أو لحسابهم الخاص، وقد بلغوا من السن ما يؤهلهم للكسب والإنتاج. [11]

5.1.1.الخريجون من المعاهد والجامعات:

- الشباب: يرى علماء الاجتماع أن الشباب هم: كل من يدخل في فئة السن من 15 إلى 25 إن أولئك قد تم نموهم الفسيولوجي أو العضوي، بينما لم يكتمل نموهم النفسي والعقلي اكتمالا تاما بعد، بالتالي فهم في مرحلة وسط بين الطفولة والرجولة الكاملة وتحدد الفئة العمرية للشباب ما بين 15 حتى 40 سنة.[12]

- الخريج: طالب جزائري أمضى بنجاح على الأقل 03 سنوات في منظومة التعليم العالي.

- الليسانس: درجة علمية للشهادة الجامعية الأولى وتُمنح بعد إتمام 03 سنوات من الدارسة في الجامعة.

- مؤسسات التعليم العالي: هي مؤسسات تتولى شؤون التعليم العالي.[13]

- جودة التعليم العالي: عملية التعليم القائمة على معايير محددة عالمية أو محلية معتمدة.

- معايير التعليم العالي: السقف الأعلى للممارسات التعليمية المتوقعة من شخص أو مؤسسة تمارس التعليم العالي و تنقسم إلى: معايير محتوى ومعايير تقييم ومعايير الممارسات المهنية.

- سوق العمل: المجالالذييجدفيهالخريجأوالعاملفرصةعمل،وقديكونمحلياأوإقليمياأودوليا.

2.1. أهم الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الجزائر لتخفيض من معدلات البطالة:

بدأت مشكلة البطالة تتفاقم منذ 1985م، وهذا نتيجة الانكماش الاقتصادي وقلة الموارد المالية للدولة، الأمر الذي أدى إلى تقلص الاستثمارات الخالقة لمناصب العمل، وبالتالي الاختلال في سوق العمل بين عارضيه وطالبيه.[14]

بعد المعطيات الأولى التي قدمها الإحصاء العام للسكن والإسكان سنة 1987، ظهر أن نسبة البطالة تقارب 21.5%، يغطي منها طالبي العمل من الخريجين الذين يبحثون عن أول منصب عمل والذي يقل عمره عن 30سنة أي 75.5 %، وبناء على هذه النتائج، تم لأول مرة سنة 1988 إدراج مسألة تشغيل الخريجين كإحدى الانشغالات الأولوية للسلطات العمومية، ولمواجهة تدهور سوق الشغل أنشأت السلطات العمومية أجهزة جديدة لاحتواء الأزمة.[15]

يمكن تقسيمها إلى صنفين أساسيين:

- النشاطات التابعة للشبكة الاجتماعية والتشغيل التضامني: والتي تضم الأشغال ذات المنفعة العامة، الوظائف المأجورة بمبادرة محلية، التأمين على البطالة وعقود ما قبل التشغيل.

- الإجراءات الخاصة بالاستثمار: تهدف إلى ترقية الاستثمار والمحافظة على الشغل، والتي تضم القرض المصغر، المؤسسة المصغرة، مراكز دعم النشاط الحر وإعانة المؤسسات التي تواجه صعوبات. [16]

-

-

- الوظائف المأجورة بمبادرة محلية:

منذ سنة 1990، تبنت الحكومة برنامجا خاصا للتخفيف من حدة البطالة التي ورث عن نظام سابق له يسمى الإدماج المهني لسنة 1990، والهـدف منــه هو توفير منصب مؤقت للشاب العاطل، وذلك من خلال إنشاء صيغة جديدة لإدماج الخريجين من الجامعات في الحياة المهنية، ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء وظائف شغل مأجورة بمبادرة محلية لدى المؤسسات أو الإدارات المحلية، ثم تتولى الجماعات المحلية توظيف هؤلاء الخريجين على أن تتلقى الاعانة المالية من الصندوق الخاص بالمساعدة على تشغيل لمدة تتراوح من 3 إلى 12 شهرا، والذي سمح بتوظيف 72.500 خريج في سنة 2004، إلا أن الوظائف المنشأة مؤقتة وتتركز في مجملها في القطاع الخدمي.

-

-

- الصندوق الوطني للتأمين من البطالة:

يعمل هذا الجهاز على إعادة إدماج العاطلين عن العمل والحفاظ على الشغل، وقد سمح بالاحتفاظ بـ:1.837 منصب شغل، وفي سنة 2004 كرس هذا الجهاز إمكانية تمويل أنشطة العاطلين عن العمل الذين يتراوح سنهم من 35 إلى 50 سنة، والذي سمح بالمصادقة على 20.642 ملف، هدفه حماية العمـال المسرحين لأسباب اقتصادية خلال فترة مؤقتة قدرها ثلاث سنوات، ناهيك عن اعتماد فكرة خلق المؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي وضعـت خصيصا لدعم فئة الخريجين الراغبين في إنشاء مؤسسات (المقاولة) وكذا العمال الذين تعرضوا لتسريح لأسباب اقتصادية.

-

-

- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:

أنشئت في سنة 1996 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296، تعمل على إعانة الشباب العاطل عن العمل لإنشاء مؤسسة مصغرة بحيث تقل تكلفتها عن 10 ملايين دج، وتشكل المؤسسات المصغرة إحدى الآليات الهامة لترقية التشغيل الذاتي، خاصة بعد تراجع دور الدولة في ترقية مناصب الشغل. وفي إطار هذا البرنامج في سنة 2004 تم إنشاء 6.677 مؤسسة مصغرة من خلالها تم توفير 18.980 منصب شغل، إلا أنه كان هناك تباين بين عدد المشاريع المعتمدة من طرف الوكالة وتلك التي تم تمويلها فعلا من طرف البنوك، حيث نجد 6.567 مشروع وافقت البنوك على تمويلها من بين 69.437 مشروع التي صادقت عليها الوكالة، لذلك من الضروري أن تساهم البنوك مع جهاز دعم تشغيل الشباب لإنجاز جميع المشاريع المقبولة ضمن هذا الجهاز،[17] بحيث تتمحور أهدافها إلى:

- تشجيع خلق النشاطات من طرف الخريجين أصحاب المبادرات.

-

تشجيع كل الأشكال والإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب الخريجين من مختلف الجامعات .

مهام الوكالـــة الوطنيـــة لدعـــم تشغـيل الشباب: يمكن باختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي :

- تقديم الدعم والاستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.

- إعلام المستثمرين من الخريجين الشباب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.

- إبلاغ أصحاب المبادرات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والامتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.

- ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أو بعد الاستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.

توجهات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:الجـــهاز يمول بحجم استثماري قد يصل حتى 10 مليون دينار جزائري موجـــه للخريجين من الجامعات البـــطال مـــن:

- أصحاب المبادرات للاستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون استعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة.

- يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه.

-

كذلك الاستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.

أما صيغة التمويل فإنها موزعة على :

- 1.قرض بدون فوائد من الوكالة.

- 2.قرض بفوائد مخفضـة من البنك.

-

-

- أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة:

صيغة التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة: هي عملية تشغيل ضمن الشبكة الاجتماعية في ورشات البلدية مقابل تعويض محدد بـ 3000 دج لكل شهر[18]، إلا أن هذا الجهاز سجل عدة نقائص تتعلق أساسا بالأهداف المسطرة والجوانب التنظيمية والقانونية لتحقيقها وتتمثل في:

- طبيعة العمل المقترح غير محدد بما أنها تعتبر تدخل في إطار «نشاطات ذات المنفعة العامة» وهي مفهوم غامض ومبهم، وكذلك أن المهن في مناصب الشغل المقترحة في إطار هذا الجهاز لا تشكل علاقة عمل حسب قانون الشغل المعمول به، وفي هذه الحالة هل يمكن اعتبار هذا العمل المؤقت كشغل؟.

- ما هي خصائص مناصب الشغل المقترحة في إطار التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة، بالمقارنة مع الوظائف المأجورة بمبادرة محلية مطورة في إطار جهاز خاص؟.

إن الفرق الوحيد الذي يميز النوعين من الشغل هو الأجر الذي يقدر بـ: 3000دج شهريا بالنسبة للتعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة، و أيضا 2500 دج شهريا بالنسبة للوظائف المأجورة بمبادرة محلية، وهنا يطرح التساؤل التالي: ما هو المنطق السائد في تحديد مستويات الأجور مقابل أشغال متساوية تقريبا؟ في جميع الأحوال يعتبر التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة، والأجر الممنوح في إطار الوظائف المأجورة بمبادرة محلية أجور زهيدة، ولا تغطي الاحتياجات الغذائية. [19]

-

-

- عقود ما قبل التشغيل:

أصبح يسمى منحة إدماج حاملي الشهادات PID يخص هذا البرنامج مكافحة بطالة الخريجين حاملي شهادات التعليم العالي وخريجي معاهد التكوين الذين لهم مستوى تقني، وذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 02-12-1998[20]، بالإضافة إلى التعليمة رقم08 الصادرة في: 29-06-1998المتعلقة بإجراءات تطبيق الجهاز في إطار عقود ما قبل التشغيل، وهدف هذا الجهاز هو التكفل بعروض العمل وتشجيعها وتشجيع إدماج الشباب حاملي الشهادات في سوق العمل، بالإضافة إلى تشجيع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و35 سنة.[21]

تظهر الحصيلة أن مجموع العروض في إطار عقود ما قبل التشغيل أكبر بكثير من التوظيف الفعلي في نفس الإطار، وأن أكبر نسبة كانت في الإدارة وذلك نظرا للتوظيف الضئيل في قطاع الوظيف العمومي، كما سجل العنصر النسوي نسبة 64,5% من إجمالي عدد المسجلين للسنوات الثلاث، ونلاحظ من خلال خريجي الجامعات لكل سنة أن فرعي التكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية لها أعلى نسبة تصل من: 22% إلى 60%، وأقل نسبة سجلت لفروع العلوم الطبية بـ 4,01% وللهندسة المعمارية 2,30% .

إن حصيلة تطبيق البرنامج جزئية في ظل غياب العناصر الخاصة بطبيعة ونوعية مناصب الشغل والتكلفة الحقيقية للتوظيفات وتوزيعها الإقليمي، وتتم عملية تقييم البرنامج على أساس العناصر التي تقدمها وزارة العمل والضمان الاجتماعي وأهم الهيئات المسيرة (وكالة التنمية الاجتماعية، الوكالة الوطنية للتشغيل)، وقد أظهر البرنامج العناصر التالية:

- نسبة التثبيت ضعيفة للمستفيدين عند انتهاء مدة العقد، وبالتالي90%من المستنفدين بعد استكمال حقوقهم يسجلون أنفسهم في وكالات التشغيل كباحثين عن العمل، وفي النهاية يبقى برنامج عقود ما قبل التشغيل فترة تأجيل دون أن يمنح إمكانيات حقيقية للإدماج.

- التمركز القوي للمستفيدين في الإدارة على حساب القطاعات الإنتاجية.

- غياب الجمعية الوطنية للحائزين على الشهادات العاطلين عن العمل في تطبيق البرنامج، علما أن تدخل هذه الجمعية كهمزة وصل وشبكة إعلامية عامل ضروري في نجاح البرنامج. [22]

-

-

- الوكالة الوطنية لتسيير التشغيل:

أنشأ هذا الجهاز في سنة 2004، ويعمل على مرافقة القروض المصغرة ودعمها ومتابعتها، ويخص هذا الجهاز بإدماج الخريجين العاطل عن العمل والحرفيين والنساء بالمنازل، وتتراوح قيمة هذه القروض ما بين 50.000 و 400.000 دج.

-

-

- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات:

تهدف هذه الوكالة إلى تشجيع الاستثمار من خلال الخدمات التي تقدمها، وتقرير المزايا الضريبية المرتبطة بالاستثمار، والذي ينعكس إيجابا في إحداث مناصب العمل وبالتالي التخفيف من حدة البطالة، منذ إنشاء الوكالة سنة 2001، بلغ عدد المشاريع المنجزة في النشاط الإنتاجي 6.616 مشروع بمبلغ 743.97 مليار دج مما سمح بتوفير 178.166منصب شغل وتتوقف فعالية هذه الوكالة على توفير محيط مشجع للاستثمار.[23]

-

-

- الوكالـــة الوطنيـــة لتسييـــر القـرض المصغر:

أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 04/14 المؤرخ في : 22 جانفـي 2004 كهيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني.

تعبر مهمة الوكالة تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من أجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابـــهم الخاص ويتضمــن دورها في:

- تقديم الدعم والاستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة.والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل 500.000 دج موجـــه لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا أو مــعارف في نشاط معين .

- الوكالـــة الوطنيـــة لتسييـــر القـرض المصغر:

-

-

- الوكالـة الوطنيـة للتشغيل:هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/259 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم : 71/42 المؤرخ في: 17 جوان 1971 المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم : 62/99 المؤرخ في :29 نوفمبر 1962.

بذلك نلاحظ أن الوكالة وبعد تغيير التسمية تعتبر من أقدم الهيئات العمومية للتشغيل في الجـزائر، ومهمتها الأساسية هي تنظيم سوق الشغل وتسييـــر العـــرض و الطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا أساسيا في التقريب بين :

- الوكالـة الوطنيـة للتشغيل:هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/259 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم : 71/42 المؤرخ في: 17 جوان 1971 المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم : 62/99 المؤرخ في :29 نوفمبر 1962.

- طالبي العمل : البطالون من كل الفئات.

- أصحاب و أرباب العمل من كل الفئات.

قد جاء القانون رقم : 04/90 المؤرخ في : 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز المكانة بصفتها الهيئة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم باستثناء الأماكن التي لا توجد بها هياكل الوكالة أين رخص للبلديات استثناء أن تقـوم بهذا الدور في حدود اختصاصاتها الإقليمية[24].

- أهداف الوكالة الوطنية للتشغيل:تهـدف أساسا إلى تحقيق ما يلي :

- توحيد دعائم التسيير والتدخل في سوق الشغل.

- مسايرة التطورات التكنولوجية الراهنة.

- تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها سواء طالبي العمل أو أصحاب العمل .

- مهام الوكالة الوطنية للتشغيل: ويمكن تلخيص مهامها كما يلي :

- استقبال طالبي العمل لتسجيلهم بعد جلسة الحوار الأولى حسب مؤهلاتهم ورغباتهم في المنصب الذي يسعون إليه .

- تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن والقدرات.

- تبادر إلى برمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل.

- استقبال المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج الوطني لعقود ما قبل التشغيل حسب التخصص.

-

تسجيل العمال المسرحين لأسباب اقتصادية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل.[25]

[25]

- دراسة تحليلية لتقييم أثر الاستراتيجيات التنموية المتبناة في تخفيض معدلات البطالة في الجزائر:

لقد قطعت الاستراتيجيات الاقتصادية أشواطا جديدة في مطلع الألفية الثالثة كان لها انعكاسها الايجابي أولا على مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة لدى الخريجين من الجامعات الجزائرية.

- تقييم مستويات ومعدلات البطالة لدى الخريجين:

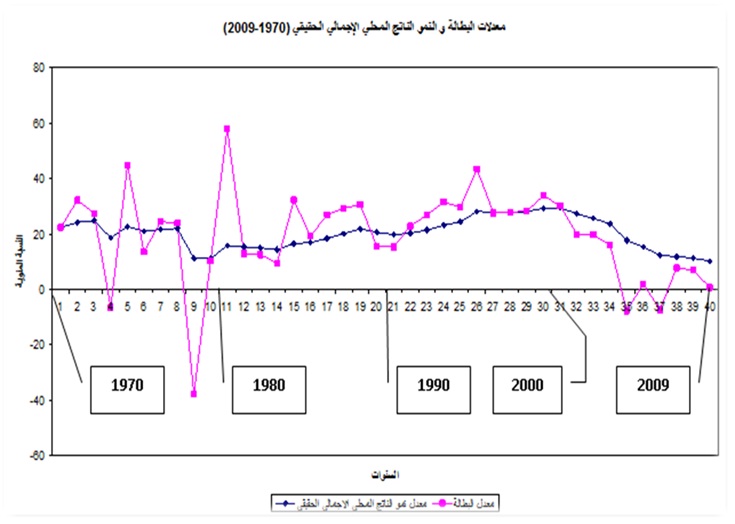

الشكل(1): منحى يوضح معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة الممتدة (1970-2009):

المصدر: من إعداد الباحثتين، باستخدام برنامج: Eviews 7.

معدلات البطالة:

الجدول رقم 1: معدلات البطالة بالنسبة للفترة: (1990-2015) الوحدة(%)

|

السنوات |

90 |

93 |

95 |

1997 |

1998 |

2000 |

2004 |

2008 |

2011 |

2015 |

|

معدل البطالة% |

19.70 |

23.25 |

28.10 |

26.41 |

28.02 |

29.08 |

17.65 |

11.30 |

10 |

9.6 |

المصدر:من إعداد الباحثتين بالاعتماد على تقارير الديوان الوطني للإحصاء.

من خلال الجدول نلاحظ أن معدلات البطالة في الانخفاض وبشدة خاصة في عامي 2008 و 2011 وبلغت أدناها في 2015 حيث كان معدل البطالة 9,6%، وهذا ما يوحي بتحسن سوق العمل بالجزائر، وهذا نتيجة لما بذلته الدولة من جهود في سبيل محاربة الظاهرة.

الجدولرقم2: بعض المؤشرات الاقتصادية سنة 2017

|

نسبة النشاط |

نسبة التشغيل |

نسبة البطالة |

|

41,7 |

37,6 |

9,4 |

المصدر:من إعداد الباحثتين بالاعتماد على تقارير الديوان الوطني للإحصاء، 2017.

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن نسبة النشاط والتشغيل تزداد مقارنة مع نسبة البطالة التي تمتص والذي يعود سببها إلى فعالية الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

الجدول رقم3: توزيع المشتغلون و البطالون حسب الجنس و الطبقة- سبتمبر 2015

|

السكان البطالون |

السكان المشتغلون |

نوع السكان |

||||

|

مجموع |

ريفية |

حضرية |

مجموع |

ريفية |

حضرية |

الطبقة الجنس |

|

728 |

234 |

494 |

8 262 |

3 027 |

5 235 |

ذكور |

|

348 |

88 |

260 |

1 474 |

348 |

1 126 |

إناث |

|

1 076 |

322 |

754 |

9 736 |

3 375 |

6 361 |

مجموع |

|

100 |

29,93 |

70,07 |

100 |

34,67 |

65,33 |

% |

المصدر: من إعداد الباحثتين بالاعتماد على تقارير الديوان الوطني للإحصاء، 2015.

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن نسبة التشغيل تفوق نسبة البطالة في المناطق الحضرية والريفية.

الجدول رقم 4:توفر القوى العاملة عالية التعليم عدد الطلاب في التعليم العالي حسب المجال – 2016

|

الجزائر |

الهندسة والتصنيع والبناء |

الهندسة والمهن الهندسية |

عمليات التصنيع والتجهيز |

إجمالي عدد الطلاب في التعليم العالي |

||||

|

المسجلون |

الخريجون |

المسجلون |

الخريجون |

المسجلون |

الخريجون |

المسجلون |

الخريجون |

|

|

321734 |

56454 |

198467 |

34525 |

67436 |

12740 |

2453664 |

416329 |

|

المصدر:الموقع الرسمي للبنك الدولي، بيانات الجزائر، 2016.

الجدول رقم5: درجات تقييم مدى توفر القوى العاملة المؤهلة

|

الجزائر |

يد عاملة |

مهندسون مؤهلون |

مديرون |

مهارات اللغة |

مهارات التمويل |

مهارات تكنولوجية |

متوسط الدرجات |

|

5.94 |

75.7 |

22.6 |

17.5 |

11.7 |

48.7 |

21.6 |

المصدر:الموقع الرسمي للبنك الدولي، بيانات الجزائر،2016.

نلاحظ من خلال الجداول أعلاه، أن القوى العاملة المؤهلة تتوفر في الجزائر و التي مصدرها مختلف الجامعات و المعاهد و مراكز التكوين.

-

تقييم نجاح برنامج عقود ما قبل التشغيل:يتمثل فيما يلي:

الجدول رقم 6: التكلفة المالية لعقود ما قبل التشغيل بالنسبة للفترة 1998-2009 (بالمليار دينار)

|

السنوات |

المخصصات المالية |

الاستهلاكيات المالية |

نسبة الاستهلاك% |

|

1998 |

0.25 |

/ |

/ |

|

2002 |

1.14 |

0.42 |

36.9 |

|

2005 |

0.68 |

0.71 |

104 |

|

2009 |

0.89 |

0.75 |

84.3 |

|

المجموع إلى غاية 31/12/2009 |

2.96 |

1.88 |

63.5 |

المصدر:د. مدني بن شهرة، مرجع سبق ذكره، ص 286.

- يبرز أكثر نجاح البرنامج من خلال النتائج التي حققها حيث استفاد خلال سنة 2004 لوحدها أكثر من 60.000 شاب من عقود ما قبل التشغيل، كما أن الأهداف المسطرة بالنسبة للسنوات القادمة ستسمح بإدماج أكثر من 300.000 طالب جامعي خريج .

-

الجدول رقم 7: حصيلة عقود ما قبل التشغيل لفترة 1998-2009 (منصب عمل)

|

قطاع النشاط |

1998 |

2004 |

2009 |

|||

|

العرض |

التوظيف |

العرض |

التوظيف |

العرض |

التوظيف |

|

|

المجال الإداري |

5980 |

5347 |

7274 |

5927 |

4000 |

2000 |

|

المجال الاقتصادي |

991 |

926 |

6332 |

4639 |

7543 |

7711 |

|

المجموع |

6971 |

6273 |

13606 |

10566 |

11593 |

9711 |

المصدر: د. مدني بن شهرة، ،مرجع سابق، ص 286.

الجدول رقم 8 : تطور المترشحين المسجلين في برنامج عقود ما قبل التشغيل:

|

السنوات |

1997-1998 |

2003-2004 |

2008-2009 |

|

عدد المسجلين |

45228 |

25606 |

32323 |

|

عدد خريجي الجامعات |

37323 |

39521 |

42214 |

|

التكوين المهني (تقني سامي) |

7572 |

19620 |

8101 |

المصدر:د. مدني بن شهرة، مرجع سابق،ص 287.

هذا النجاح نشير إلى أنه تم خلال ست سنوات إنشاء أكثر من 68.000 مؤسسة مصغرة من طرف فئة الخريجين من الجامعات و التي مكنت بدورها إنشاء أكثر من 135.000 منصب شغل دائم بحجم استثماري إجمالي يفوق :1.4 مليار دولار.

الجدول رقم 9: يوضح مساهمة قطاع الفلاحي في خلق مناصب الشغل الوحدة: ألف عامل

|

السنوات |

1998 |

1999 |

2000 |

2003 |

2005 |

2009 |

2010 |

2015 |

|

إجمالي فرص العمل |

168 |

356 |

320 |

361 |

773 |

448 |

505 |

267 |

|

في القطاع الفلاحي |

- |

143 |

110 |

127 |

52 |

66 |

97 |

72 |

|

مساهمة القطاع الفلاحي% |

- |

40.16 |

34.37 |

35.18 |

6.72 |

14.73 |

19.2 |

26.96 |

المصدر: من إعداد الباحثتين اعتمادا على موقع وزارة الفلاحة.

من خلال الجدول يمكن لنا التحقق من أهمية قطاع الريفي في خلق مناصب شغل جديدة، إلا أننا نسجل انخفاض محسوس في مناصب الشغل التي استحدثت من القطاع، ويمكن إرجاع ذلك إلى التقنيات الحديثة المستعملة مؤخرا في القطاع، من خلال التكنولوجيا الحديثة.

جدول رقم10: توزيع العاملين بدعم الوكالة لدعم تشغيل الشباب و الخريجين حسب فئات العمر (2006-2015)

|

السنة الفئة العمرية |

2006 |

2010 |

2015 |

|

15-19 % |

441 393 16.82 |

136 329 15.84 |

907 256 15.37 |

|

20-24 % |

958 687 29.41 |

872 666 32.09 |

378 505 30.23 |

|

25-29 % |

984 578 24.75 |

289 509 24.51 |

633 462 27.68 |

|

30-34 % |

890 280 21.01 |

568 245 11.81 |

447 206 12.35 |

Source : ONS, Données Statistiques n°343, 2015.

-

- صيغ الدعم المالي لوكالة تسير القرض المصغر: توجد صيغتين للتمويل في إطار الوكالة الوطنية:

التمويل الثنائي:يتكون رأس المال من المساهمة المالية الشخصية للخريجين أو الشباب أصحاب المشاريع، تمنح الوكالة قرضا بدون فائدة وينقسم هذا النوع من التمويل إلى مستويين:

- المستوى الأول: مبلغ الاستثمار لا يتجاوز: 200.000.00 دج.

المستوى 1 للتمويل الثنائي في إطار الوكالة:

|

المساهمة الشخصية |

القرض بدون فائدة |

|

1% |

29% |

المصدر:منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ينظر إلى الموقع. http://www.ansej.org.dz

المستوى الثاني: مبلغ الاستثمار يقدر من: 2.000.002.00 دج إلى 20.000.000.00 دج.

المستوى 2 للتمويل الثنائي في إطار الوكالة

|

المساهمة الشخصية |

القرض بدون فائدة |

|

2% |

29% |

المصدر:منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ينظر إلى الموقع. http://www.ansej.org.dz

التمويل الثلاثي: يشمل المساهمة المالية لصاحب المشروع، تمنح الوكالة قرض بدون فائدة، تتحمل الوكالة تغطية جزء من فوائد القرض البنكي، يتوقف مستوى التغطية حسب طبيعة النشاط، يتم ضمان ومن طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة يتعلق هذا النوع من التمويل بمستويين :

- المستوى الأول: مبلغ الاستثمار لا يتجاوز: 2.000.000.00 دج.

المستوى 1 للتمويل الثلاثي في إطار الوكالة:

|

المساهمة الشخصية |

القرض بدون فائدة |

القرض البنكي |

|

1% |

29% |

70% |

المصدر:منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ينظر إلى الموقع. http://www.ansej.org.dz

- المستوى الثاني: مبلغ الاستثمار يقدر من: 2.000.002.00 دج إلى: 20.000.000.00 دج.

المستوى 2 للتمويل الثلاثي في إطار الوكالة:

|

المساهمة الشخصية |

القرض بدون فائدة |

القرض البنكي |

|

2% |

29% |

70% |

المصدر:منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ينظر إلى الموقع. http://www.ansej.org.dz

- تقييم نجاح صيغة الدعم المالي لوكالة تسير القرض المصغر

الجدول (12): حصيلة نشاط الوكالة في مجال الدعم المالي لمشاريع الاستثمارية خلال الفترة(1996- 2015):

|

نوع القطاع |

الخدمات |

نقل البضائع |

الحرف |

الفلاحة |

نقل المسافرين |

الأشغال العمومية |

|

عدد المشاريع |

49294 |

27456 |

23872 |

16380 |

13958 |

111288 |

|

النسبة% |

% 31 |

%17 |

%15 |

%10 |

%9 |

%7 |

|

نوع القطاع |

الصناعة |

المهن الحرة |

الصيانة |

الري |

الصيد البحري |

|

|

عدد المشاريع |

8431 |

3955 |

3506 |

428 |

616 |

|

|

النسبة% |

%5 |

%2.49 |

%2 |

%0.27 |

%0.39 |

المصدر:منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ينظر إلى الموقع. http://www.ansej.org.dz

- تقييم نجاح صيغة الدعم المالي لوكالة الوطنية للتشغيل على المستوى الوطني:

جدول (13): تطور طلبات و عروض العمل ومستويات التوظيف خلال الفترة: (1995-2010):

|

السنة |

طلبات العمل |

عروض العمل |

التوظيف المحقق |

السنة |

طلبات العمل |

عروض العمل |

التوظيف المحقق |

|

1995 |

827 182 |

511 138 |

873 102 |

2003 |

898 153 |

031 43 |

431 35 |

|

1996 |

116 165 |

151 109 |

749 84 |

2004 |

808 142 |

205 44 |

985 36 |

|

1997 |

402 183 |

137 96 |

177 79 |

2005 |

387 168 |

695 48 |

463 41 |

|

1998 |

221 243 |

035 112 |

776 86 |

2006 |

858 134 |

768 36 |

110 32 |

|

1999 |

218 248 |

088 100 |

960 71 |

2007 |

800 163 |

934 27 |

830 24 |

|

2000 |

845 229 |

783 78 |

498 60 |

2008 |

299 166 |

192 28 |

564 26 |

|

2001 |

875 158 |

922 53 |

219 42 |

2009 |

309 121 |

726 24 |

377 22 |

|

2002 |

709 170 |

815 44 |

668 36 |

2010 |

520 101 |

533 24 |

215 22 |

المصدر: الوكالة الوطنية للتشغيل والديوان الوطني للإحصائيات.

التحليل الاقتصادي و الاجتماعي :

- إعلام الخريجون الذين يعانون من البطالة بعمليات التوظيف بكل شفافية عن طريق فتح مواقع الكترونية وهذا من أجل إلغاء الحواجز والغموض بين الشركات والبطالين عن طريق فتح مسابقات التوظيف والتخصصات المطلوبة أي تكون هناك علاقة مباشرة بين طالب العمل وعارض العمل.

- العمل على توفر قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة عن سوق العمل عن طريق القيام بجمع البيانات والمعلومات كل فترة عن عدد العاطلين فعلا والبحث عن الأسباب الحقيقية وبالتالي تكوين صورة واضحة عن المجتمع حيث أن في المجتمعات المتقدمة نجد الملاحظين الأحرار يقومون بهذه المهمة حيث تتم عملية المسح وجمع المعلومات بكل دقة.

- الحد من ظاهرة البيروقراطية الإدارية في الحصول على القروض من طرف البنوك والتي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة ومكافحة الفساد.

- إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة حيث تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية، مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية.

- وضع إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق أهداف الاستخدام والعمل على مستويات الدولة متخذة في الاعتبار موضوع الاندماج في الاقتصاد العالمي زيادة القدرة التنافسية.

- الاهتمام أكثر بالقطاع السياحي لما له من إيجابيات في امتصاص البطالة.

- زيادة معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل دائمة ومنتجة.

- يجب أن يكون هناك دور هام للأقاليم والمحليات عند التصدي لمشكلة البطالة (اللامركزية).

- آلية الإعانات المالية للقطاع الخاص ضرورية لتحفيزهم على تدريب البطالين وزيادة فرص العمل لهم.

- تعتبر إعانات البطالة بمثابة حل مؤقت والحل الصحيح هو توفير فرص عمل دائمة.

- الأخذ بعين الاعتبار ببعض التجارب الدولية في القضاء على مشكل البطالة أو التقليص منها.

- خلق مناصب عمل في المجالات الكبرى طويلة الأجل التي تمتص فئة كبيرة من البطالين كمشروعات الأشغال العمومية من طرقات، مباني وعقارات، السدود، المطارات... من خلال الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية بشرط استخدام اليد العاملة المحلية.

- الجزائر كغيرها من الدول الغنية بالمساحات الزراعية وبالتالي تشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي من استصلاح للأراضي، تربية المائيات وتربية الحيوانات وتوعية الخريجين من مختلف الجامعات و المعاهد الوطنية بضرورة الاتجاه نحو هذا القطاع لما له من إيجابيات على المدى الطويل خاصة أنه البديل بعد نفاذ البترول، وأيضا يحد من النزوح الريفي نحو المدن وحل مشكلة العقار.

- زيادة معدل النمو الاقتصادي وتشجيع النمو الذي يستهدف التشغيل الكامل.

- تشجيع قطاع الخدمات وذلك من خلال تخفيض معدلات الضريبة وتسهيل الحصول على التمويل.

- تنمية القطاع غير الرسمي ویتحقق ذلك عن طریق سياسات طویلة الأجل تتمثل في تحسين البنية الأساسية التي تفعل هذا القطاع في سياق سياسات متوسطة الأجل تتمثل في تقدیم الحمایة الاجتماعية والصحية والتأمينية للعاملين في القطاع غير الرسمي.

- تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال دعم المنتج المحلي (المنتج المحلي) وفرض رسومات على المنتجات الخارجية .

- فتح القطاع الخاص عن طريق تعزيز آفاق إدماج الخريجين وتهيئة الظروف لتطوير المشاريع المستدامة وبالتالي زيادة وتحسين دور القطاع الخاص وقدرته على خلق وظائف أكثر .

- تقليل القيود واستقرار القوانين والقرارات وكذا رفع كفاءة الجهاز المصرفي وتفعيل دور البنوك في دعم المؤسسات.

الخاتمة:

إن تفحص النتائج الاجتماعية- الاقتصادية للإجراءات السابقة يؤكد لنا دون أدنى مجال للشك أن هذه البرامج قد حققت إلى حد بعيد أهدافها، لاسيما منها المتعلقة بتوفير فرص العمل أو تكوين الخريجين و تهيئتهم للعمل ، و مع ذلك فإن الحصيلة تتميز بوجود حالات بارزة من اللاتوازن والتي تبدو جليا من خلال:

- الفوارق بين فرص العمل الدائمة و فرص العمل المؤقتة؛

- المساهمة المتفاوتة لمختلف القطاعات في هذه النشاطات؛

- تنوع النشاطات في بعض الولايات و الانعدام الشبه الكلي لها في ولايات أخرى؛

على الرغم من تنوع المشاريع المعتمدة فإن هدف هذه البرامج والمتعلق بإحداث التأهيل كان صعب المنال، إذ لم توفر هذه النشاطات أية آفاق للتأهيل و أخيرا في مجال الأجور نلتمس عدم رضاء الخريجين للمستوى المتدني لأجورهم و عدم كفايتها مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

قائمة المراجع:

- الكتب:

- اللغة العربية:

- 1.ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت-لبنان، ج1، د-ت.

- المرسي كمال الدين عبد الغني، الحل الإسلامي لمشكلة البطالة، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، ط1، 2004.

- كمال عبد الحميد زيتون، التدريس نماذجه ومهاراته، عالم الكتب، القاهرة، 2005.

- عبد الرحيم تمام أبو كريشة، دراسات في علم الاجتماع التنمية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2003.

- فاروق عبده فيلة وأحمد عبد الفتاح الزكي، معجم مصطلحات التربية لفظا واصطلاحا، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 2004.

- 6.قنطقجي سامر مظهر، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط1، 2005.

- اللغة الأجنبية:

- Arthur Dunhun, Community Development, Social Work Book, Russell Kurtz, 1960.

- المذكرات:

- مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل: التجربة الجزائرية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2009.

- سليم عقون، قياس أثر المتغيرات الاقتصادية على معدلات البطالة دراسة قیاسیة تحليلية-حالة الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2009/2010.

- سمير لعرج، دور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي، أطروحة دكتوراه، كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر3، 2008.

- القوانين و المناشير :

- 1.المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول أجهزة التشغيل، الدورة العامة العشرون، الجزائر، جوان2002.

- 2.الجريدة الرسمية، المرسوم 98- 402 المؤرخ في 02 ديسمبر 1998، المتضمن الإدماج المهني لضمان الحاملين لشهادات التعليم العالي والمهنيين الساميين وخريجي المعاهد الوطنية للتكوين، العدد91.

- 3.وزارة العمل والحماية الاجتماعية، منشور رقم 08 المؤرخ في 20جوان1998، يتعلق بإجراءات تطبيق جهاز الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات في إطار عقود ما قبل التشغيل.

- زين العابدين معو، مبروك ساحلي، سياسات التشغيل في الجزائر وسبل حوكمتها، دفاتر القانون والسياسة، العدد 11، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 2014.

- المداخلات

- عماد الدین أحمد المصبح، العوامل المؤثرة في البطالة في الجمهورية العربية السورية، المؤتمر الدولي: أزمة البطالة في الدول العربية، القاهرة- مصر، 17و 18 مارس 2008.

- المواقع الالكترونية:

- أكلي نعيمة، استراتيجيات التنمية في الجزائر، مستخرج من الموقع:

www.univ-chlef.dz/eds/wp-content/uploads/، 08/04/2018، 12:24.

- د. محمد جلال مراد، مقال بعنوان: البطالة والسياسات الاقتصادية، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، على الموقع: www.mafhoum.com.

- صابر أحمد عبد الباقي، مقال حول المشروعات الصغيرة وأثرها في القضاء على البطالة، كلية الآداب جامعة المنيا، جانفي2011، على الموقع: http://mustasharoon-2.blogspot.com/2011/01/blog-post_7362.html.

- عاقلي فضيلة، البطالة تعريفها أسبابها وأثارها الاقتصادية (سياسة التشغيل في الجزائر)، مستخرج من الموقع: https://Iefpedia.Com، 11/04/2018، 13:22.

-

https://univ-a nnaba.org/attachments/120_makal7.pdf,10/04/2018, 09:37

- https://giem.kantakji.com/article/details/ID/643,08/04/2018,12:57.

- https://www.foromnet/ showthread.php, 10/09/2007 ,11 : 39.

[1]: فاروق عبده فيلة وأحمد عبد الفتاح الزكي، معجم مصطلحات التربية لفظا واصطلاحا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2004، ص132.

[2]: عبد الرحيم تمام أبو كريشة، دراسات في علم الاجتماع التنمية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2003، ص3.

[3] : Arthur Dunhun, Community Development, Social Work Book, Russell Kurtz, 1960, P186.

[4]: أكلي نعيمة، استراتيجيات التنمية في الجزائر، مستخرج من الموقع: www.univ-chlef.dz/eds/wp content/uploads/،08/04/2018، 12:24.

[5]:ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت-لبنان، ج1، د-ت، ص227.

[6]: سليم عقون، قياس أثر المتغيرات الاقتصادية على معدل البطالة دراسة قیاسیة تحليلية -حالة الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2009/2010، ص3.

[7]: عماد الدین أحمد المصبح، العوامل المؤثرة في البطالة في الجمهورية العربية السورية، المؤتمر الدولي: أزمة البطالة في الدول العربية، القاهرة- مصر، 17و18 مارس2008 .

[8]:المرسي كمال الدين عبد الغني، الحل الإسلامي لمشكلة البطالة، دار الوفاء، الإسكندرية-مصر، ط1، 2004، ص11.

[9]: قنطقجي سامر مظهر، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، ط1، 2005، ص17.

[10]: سمير لعرج، دور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي، أطروحة دكتوراه، كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر3، 2008، ص23.

[11]: مدني بن شهرة، الاصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية)، دار حامد للنشر و التوزيع، الأردن،2009، الطبعة الأولى، ص 197.

[12]: https://giem.kantakji.com/article/details/ID/643,08/04/2018,12:57.

[13]: زين العابدين معو، مبروك ساحلي، سياسات التشغيل في الجزائر وسبل حوكمتها، دفاتر القانون والسياسة، العدد 11، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 2014، ص151.

[14]:https://univ-annaba.org/attachments/120_makal7.pdf,10/04/2018, 09:37.

[15]: عاقلي فضيلة، البطالة تعريفها أسبابها وأثارها الاقتصادية (سياسة التشغيل في الجزائر)، مستخرج من الموقع: https://Iefpedia.Com،11/04/2018، 13:22.

[16]: مدني بن شهرة، مرجع سبق ذكره، ص281.

[17]: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول أجهزة التشغيل، الدورة العامة العشرون، الجزائر، جوان2002، ص 114-115.

[18]:الجريدة الرسمية، المرسوم 98-402 المؤرخ في 2 ديسمبر 1998، المتضمن الإدماج المهني لضمان الحاملين لشهادات التعليم العالي والمتمنين الساميين و خريجي المعاهد الوطنية للتكوين، العدد 91، ص28.

[19]: وزارة العمل والحماية الاجتماعية،منشور رقم 08 مؤرخ في 20 جوان 1998 يتعلق بإجراءات تطبيق جهاز الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات في إطار عقود ما قبل التشغيل.

[20]: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص117.

[21]: عاقلي فضيلة، مرجع سبق ذكره.

[22]: د.محمد جلال مراد، مقال بعنوان: البطالة والسياسات الاقتصادية، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، على الموقع: www.mafhoum.com.

[23]: د. صابر أحمد عبد الباقي، مقال حول المشروعات الصغيرة وأثرها في القضاء على البطالة، كلية الآداب جامعة المنيا،جانفي2011، على الموقع:

http://mustasharoon-2.blogspot.com/2011/01/blog-post_7362.html

تطور البحث العلمى في الجامعة الجزائرية

د.الجوزي وهيبة

جامعة تيزى وزو مولود معمري

ملخص المقال:

تعد مرحلة البحث العلمي الحديث أعظم نقلة في حياة الإنسان وحضارته. إلاّ أنّ سرعة التقدم في أنماط المعرفة المترتبة عليها وفي الطرق التقنية المتعلقة بعمليات تطبيقها ونشرها، جعلت النتائج التطبيقية كابتكارات، التي تترتب على عملية البحث العلمي نفسها، سريعة التقدم والزوال. فتقنيات البحث التي كان يحتاج تكوينها ووضعها سابقا إلى جهد فكري وفني هائلين .وقدمت على أنّها انفتاح ثوري في مجال البحث العلمي حيث أصبحت تقبل اليوم على أنها شيء عادي. لهذا أصبح أمام البحث العلمي تحديات، تفرض على الباحثين في المجتمعات المتحضرة، على أن لا يتم الوقوف عند مرحلة محدّدة في عملية معالجة المشكلة، لكون أنّ الفكرة تقبل اليوم في حينها أو بشكل مؤقت، سرعان ما يتم تجاوزها في مراحل البحث المفتوحة نحو فهم أفضل وأشمل. وليس كما يمكن أن يوجّه البحث العلمي إلى الابتكار وإنتاج معرفة نوعية، قادرة على اتخاذ القرار والمساهمة في عملية التنمية المستدامة وحل المشكلات التي تعيق المجتمع والدولة معا.

و من هنا تبرز أهمية المعرفة ومفاتيحها، وتأكيد دور التفكير العلمي والمنهجي في إثراءها ووضعها في السياق التطبيقي الملائم، حتى تتحقق المطابقة بين الفكرة والواقع والعمل على إثرائهما، والنهوض بالمجتمع فكريا وثقافيا. و تعزيز روابطه الحضارية والروحية والإنسانية.

والإشكال المطروح في هذا البحث، هو إشكالية البحث العلمي في الجامعة الجزائرية ودوره في الخدمة الاجتماعية. و ذلك مساهمة منّا، في عملية الارتقاء بالبحث العلمي إلى البحث النوعي والجودة والخدمة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: البحث العلمي - الجامعة الجزائرية - الخدمة الاجتماعية - الباحث - التنمية المستدامة.

Résumé :

La recherche scientifique moderne est le plus grand saut dans la vie humaine et la civilisation. Cependant, les progrès rapides de leurs schémas de connaissances et de la manière technique dont ils ont été appliqués et diffusés ont fait des résultats appliqués des innovations, résultant du processus de recherche scientifique lui-même, rapide et éphémère. Les techniques de recherche, qui devaient être configurées et développées auparavant à l'effort des géants intellectuels et techniques. Il a été présenté comme une ouverture révolutionnaire dans le domaine de la recherche scientifique, où aujourd'hui il est accepté comme une chose normale.

C'est pourquoi la recherche scientifique est devenue un défi pour les chercheurs des sociétés civilisées, mais il n'est pas possible de s'attaquer à ce problème car l'idée est aujourd'hui acceptée de manière ponctuelle ou temporaire rapidement dépassée dans les étapes de recherche ouverte vers une meilleure compréhension

La recherche scientifique peut non seulement être orientée vers l'innovation et la production de connaissances de qualité, capables de prendre des décisions, de contribuer au processus de développement durable et de résoudre les problèmes qui entravent la société et l'État. L'importance de la connaissance et de ses clés est soulignée, et le rôle de la pensée scientifique et méthodologique est souligné en l'enrichissant et en le mettant dans le contexte approprié, afin que l'idée et la réalité puissent être conciliées avec leur enrichissement intellectuel et culturel. Et pour renforcer ses liens culturels et spirituels. Les problèmes présentés dans cette recherche sont le problème de la recherche scientifique dans l'université algérienne et son rôle dans le service social. C'est notre contribution à l'avancement de la recherche scientifique vers la recherche qualitative, la qualité et le service social.

Mots-clés: Recherche scientifique - Université algérienne - Travail social - Chercheur - Développement durable.

مقدمة:

البحث العلمي أو (Scientific Research) هو الأسلوب المُنظّم في جمع وتوثيق المعلومات وتدوينها كملاحظات تحليلية موضوعية، بعيدة عن المشاعر والانحياز، ويكتب البحث العلمي بخطوات علمية ممنهجة، وهذا للتأكّد من صحته فيما لو أراد من يقرأ البحث من التحقّق مما ورد فيه، وهذا أيضاً لسهولة الاقتباس منه للباحثين الجدد والدارسين بهدف الوصول إلى نظريات تنبؤيّة جديدة أو نظريات جديدة اعتماداً على الدراسات السابقة. والأبحاث العلميّة تفرض على الباحث طريقة السير في البحث وتفرض عليه توثيق كل كلمة في البحث من أبحاث سابقة معتمدة، أو بالتجربة (للأبحاث التجريبية)، حيث يقوم بدراسة الموضوع المُختار، وتسجيل الملاحظات والمعلومات المهمة، ووصف تطور الحدث، ووضع أسئلة البحث التي يقوم البحث بمحاولة الإجابة عليها ويمكن الاستغناء عن الأسئلة بوضع فرضيّات وهذا غالباً في الأبحاث التربوية والإنسانية التي لا يوجد بها أجوبة دامغة، حيث تكون محدّدات البحث بشرية سلوكية تتغيّر من مكان لآخر ومن مجتمعات لأُخرى، وقد بدأ البحث العلمي عندما حاول عالم النفس (ernest weber) قياس السلوك البشري بطريقة متسلسلة مدروسة، ليسهل على من سيأتي بعده على تقفّي خطواته ونتائجه بسهولة، فبالإحصاء الوصفي والدراسة المنهجية بدأت الأبحاث تتطور، فالإحصاء الوصفي لوحده لا يكفي، ومع الوقت تعمق علماء الإحصاء فابتكروا طرقاً إحصائية للتحليل سمّيت فيما بعد الإحصاء ألاستنتاجي، فبالطرق المدروسة المنظمة مع الإحصاء الاستنتاجي قلّت نسبة الخطأ للباحثين وصار من الأسهل القيام بالبحث مهما كان حجم المجتمع كبيراً فبالتناسب تكون نسبة معينة كافية لتغطية المجتمع وتسمى عينة البحث.

وأنّ الحاجات المستجدة التي خلفتها مشاريع التنمية والتطوير في القطاعات العامة والخاصة وكذا ضرورة إقامة جامعات وطنية تحافظ على تراث الوطن وتعمل على نشر ثقافته وتلبي حاجيات المجتمع وتعكس تطلعاته وأمانيه.

1- إشكالية البحث:

قد يبدو أن الجامعات على اختلاف أنواعها ومواقعها وأعمارها تقوم تقريبا بنفس الأدوار والمهمات، ورغم ما قد يكون بينها من اختلاف في الأهداف والغايات، فالجامعة في أيامنا هذه تقوم بأدوار ثلاث متكاملة التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. فالبحث العلمي أساسا هو أحد المؤشرات الرئيسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند المقارنة بين الجامعات ومحاولة تصنيف وتفضيل أحدها عن غيرها. فالجامعة التي لا ينشر أعضاء هيئة التدريس فيها أبحاثهم باستمرار تظل قيمتها العلمية وخاصة على المستوى العالمي منقوصة إلى حد كبير، رغم ما قد يتميز خريجوها به من جودة في التكوين والإعداد، فالبحث العلمي هو الثروة العلمية التي تمتلكها البشرية اليوم.

إنّ الفكر العلمي ذو الطابع الاجتماعي، يتكون من خلال الوعي الفردي الجماعي والذي يسير وفق أنماط اجتماعية خاصة، بهدف تعميم بعض التماثيل أو التصورات أو المفاهيم، بالإضافة إلى بعض الأفكار على المستوى الفكري وهذا باستعمال المناهج العلمية لاكتشاف الحقيقة.

إنّ نماذج الفكر العلمي المنبعث من مختلف الحالات على مستوى الممارسة الاجتماعية أو من الواقع الطبيعي هو الذي يحدد الميادين والقوانين التي من خلالها تتشكل المفاهيم والأفكار المرتبطة بالواقع والتي تتحقق بواسطة التجربة والمحاولات وإعادة الإنتاج.

كما يشكل البحث العلمي ثمرة عمل متواصل ومنهجي لباحث أو فريق بحث. ويعتبر مجهود عريق العهد يتواصل من جيل إلى جيل مما أدى إلى تراكم نتائجه والتحقق منها في كل المجتمعات، على غرار الاختلافات الأيديولوجية المتواجدة في العالم. إنها مهمة المؤسسات والمنظمات المكلّفة بصيانة وتطوير الفكر العلمي. وهذا ما نلاحظه في المكتبات والجامعات والمخابر ومراكز البحث العلمي والنوادي العلمية والمجلات العلمية، وكل الوسائل الأخرى المختصة بعملية الاتصال والتي من مهامها حفظ وجمع أو نشر الفكر العلمي بهدف استثماره في الواقع لتنمية المجتمع بشكل وظيفي وعقلاني. فالفكر العلمي هو جوهرة الإنتاج المادي فهو العقل الذي يجعل هذا الإنتاج بإمكانه التطوّر والتحسن حتى يتمكن العمال من ترقية طاقاتهم الإنتاجية، بينما تجد الفئة الأخرى في ذلك، إمكانية ممارسة أعمالها المتميزة باللاعقلانية واللاشرعية.

إنّ مختلف مهام التنمية الوطنية تغذي بصفة متعددة أشكال النشاطات العلمية والتكنولوجية، كما يتبلور الآن برنامج طموح في مجال التنمية الاقتصادية العصرية الوطنية مشكلا مخبرا واسعا للتجربة والإنجاز، وأن تسيير المؤسسات الاقتصادية من خلال مشاركة الجميع في إدارة الحياة الاقتصادية ومجمل الإجراءات المتخذة لصالح العمال والجماهير المحرومة، كل هذه تعد نشاطات أساسية يندرج فيها العلم. ويكون لنشاطات البحث فيها دور الكاشف الذي يزداد أهمية أكثر فأكثر في الحاضر، ويكون هو الدليل للمستقبل.(1)

ولكي تستطيع أي دولة الحفاظ على وضعها ومكانتها في عالم اليوم وتعمل على تلبية التطلعات المتزايدة لشعوبها فلا يكفي أن تكون قد وصلت أو دفعت الثمن إلى مشارف التكنولوجيا، بل لابد لهذه الدولة، بعد ذلك، -للمحافظة على بقائها الاقتصادي- من أن تسعى بكل ما في وسعها، لكي تقوم الصناعة بالاستثمار الكثيف والفعّال في أنشطة البحث والتطوير التجريبي. ولا مفر للدول التي تفشل في تحقيق ذلك من أن تنتظر وتتوقع التخلف عن ركب التقدم.(2)

لهذا هناك أعداد كبيرة من مثقفي الدول الناشئة يعملون وبنجاح وعلى مستوى ممتاز في أرقى مؤسسات البحث العلمي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك نجد في الواقع أن التطورات العلمية الأساسية خلال الفترة الأخيرة قد ثبتت في المجتمعات الأوروبية. ولعل أبرز صفات العصر الرّاهن، هو بروز الدور المميّزة للعلم والتكنولوجيا مرفقا حيويا ديناميكيا له تأثير مباشر في مجمل النشاطات الإنتاجية والإنسانية.

ولقد أثبتت الإحصائيات أنه مع ثبات رأس المال والعمالة المستخدمة لأي مشروع إنتاجي، فإن تطوير نوعية المنتوج وزيادة الإنتاج إلى حد يصل 80%. يعود أساسا إلى ترشيد استخدام العلم والتكنولوجيا في المشاريع الإنتاجية لتطويرها. وهذه الحقيقة أدركتها مؤخرا شعوب العالم الثالث مما دعاها إلى فتح شراكة بين الجامعة والمؤسسة الإنتاجية وإنشاء مراكز للبحث العلمي التطبيقي.(3) والجزائر رائدة في هذا المجال، حيث قامت بإنشاء هيئات حكومية تختص بوضع سياسة البحث العلمي ومتابعته. وهذا يعني أن الباحث هو عضو خاضع لجهاز الدولة وبالتالي شاء أم أبى يعتبر عنصرا فعالا وخاضعا لأيديولوجية السلطة الحاكمة.

في هذا السياق نطرح التساؤل التالي:

- ما هي فعالية الجامعة والبحث العلمي وآفاقهما المستقبلية في الجزائر؟ باعتبار أن الجامعة مركز لإفراز القيّم وتطوير الأفكار وإعادة إنتاج الثقافة ومجتمع خاص تحيا فيه النخبة المثقفة في المجتمع الصانعة للأفكار والمثرية لها.

وللإجابة على هذا الإشكال نتناول في هذا البحث موضوع البحث العلمي ودوره في الخدمة الاجتماعية في الجزائر.بتقديم،أولا، رؤية موجزة عن المراحل التاريخية للبحث العلمي في الجامعة الجزائرية. ثم نحاول، ثانيا، كشف واقع البحث العلمي وآفاقه المستقبلية في الجامعة الجزائرية.

2- فرضية البحث:

وفي هذا البحث نقوم بصياغة فرضية البحث مؤسسة على التساؤل المحوري لمشكلة البحث وقائمة على تنبؤ معقول.

وعليه ففرضية الدراسة تتمثل فيما يلي:

للجامعة الجزائرية دور كبير في دعم البحث العلمي الموجه للخدمة الاجتماعية والتنمية الوطنية كما ينص عليه المشروع الوطني.

3- المنهج المتبع:

يتحدد المنهج الذي تدرس وفقه المشكلة، وهو المنهج الوصفي التحليلي، وتتضح التقنية المناسبة لجمع المعلومات المتصلة مباشرة بموضوع الدراسة وهي تقنية تحليل محتوى الوثائق الجامعية التي تتناول البحث العلمي كبحوث ومراسيم إدارية، وكذا المقابلة التي أجريت على الطلبة والقائمين على البحث العلمي على مستوى جامعة الجزائر.

4- سبب اختيار الموضوع:

والسبب الذي دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع يتمثل في المساهمة في عملية الارتقاء بنوعية البحث العلمي إلى البحث النوعي والجودة والخدمة الاجتماعية.

5- تحديد المفاهيم:

- تعريف البحث العلمي وأهميته:

يعرف الدكتور “ كايد عبد الحق” البحث العلمي بأنه "حصيلة مجهود منظم يهدف إلى الإجابة على تساؤل أو مجموعة من التساؤلات المتصلة بموضوع ما متبعا في ذلك طرائق خاضعة لقواعد وضعية".

كما عرفته ثريا عبد الفتاح محسن بأنه : "محاولة لاكتشاف المعرفة أو التنقيب عنها أو تنميتها أو فهمها وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق".

وعليه فإن البحث العلمي عبارة عن جهد منظم يقوم به أفراد، هم أهل للقيام به لما يمتلكون من خصائص علمية ومعرفية تسمح لهم بذلك. متبعين خطة علمية معينة تسمح لهم بالوصول إلى نتائج محددة يمكن توظيفها والاستفادة منها في مجالات محددة تبعا لنوعية البحث وطبيعته.

كما للبحث العلمي ارتباط بالمجتمع لأنه يعتبر مسعى إنساني وجهد بشري مقصود، يتم التخطيط له بطريقة عقلانية وموضوعية. ويمكن عن طريقه أن يحقق الإنسان طموحاته النبيلة وأهداف مجتمعه في شتى المجالات. مستغلا في ذلك ذكاءه العقلي أو قدراته الذهنية الفطرية التي وهبها الله له... ومستخدما الإمكانات المادية الطبيعية والعملية والبشرية...الخ. التي تحت يديه أو المتوفرة لديه.(1)

وأيضا، البحث العلمي مهم في تطوّر العلوم بشكل عام، فالبحث العلمي للبحوث الإنسانية والعلمية هو دراسة ذو مصداقية، فيكفي أن يتبع الباحث خطوات كتابة بحث، ويتسلسل بتطبيق التجارب، والحصول على الأجوبة والنتائج الخاصة بالبحث ودراسة البحوث السابقة التي تعنى بموضوع بحثه، وإدراجها ليتتبع القارئ تطور البحث في سياق الموضوع المدروس ، كل هذا يجعل من البحث الطريق إلى تلخيص الدراسات السابقة في علمٍ ما ومن ثم اختار القارئ بالأبحاث الجديدة التي استفادت مما سبق ثم بنت عليه استنتاجاتها، والتي ليست بالضرورة توافقها بل يمكن أن تخالفها وبالتالي تشرح لماذا خالفتها وتقنع القارئ بالدلائل والمواثيق.

كما يزوّدنا البحث العلمي –كباحثين أو كقارئين- بآخر المعلومات التي وصلت لها الدراسات العلمية الحديثة، بل وتسمح لنا بالتعرف على بدايات التدون العلمي لما يخص الموضوع منذ زمن طويل، وما هي الدراسات التي تم تفنيدها أو التي أثبتت صحتها ولو كانت قديمة، وباطلاعنا على الأبحاث المنشورة فنحن نتطلع على أفضل الأبحاث في سياقٍ ما، وتكمن أهمية البحث العلمي أنّه يساعدنا على تأويل نتائج البحث، ويسهل على من يأتي بعدنا البحث والتمحيص، وهو تطبيق عملي للبحث وليس كتابة نظرية، فهو قابل للتطبيق إن اتبع الباحث خطوات من سبقه، وتزود المكتبات بالأبحاث أولاً بأول ممّا يساعد الباحثين الجدد في الحصول على كل جديد، فتتشكل قاعدة بيانات كبيرة من الأبحاث.

6- لمحة تاريخية حول تنظيم وتسيير البحث العلمي في الجزائر:

يمثل الفكر العلمي تقاليد حضارة الشعب الجزائري وتتمكن دائما من التعبير والتأكيد على وجوده عبر عدة قرون.

إن الجزائر التي كانت تصنع أدوات إنتاجها وأسلحتها قبل الاستعمار الفرنسي (1830) والتي كانت تتوفر على الخبراء والمفكرين من العلماء والتقنيات والإنشاءات الضرورية لتنمية العلم والتقنية بالنسبة إلى عصرنا. وجدت نفسها اليوم متخلفة بعدة عصور بسبب الاستعمار.

إن ثورة نوفمبر 1954 التي واصلت مشروعا اجتماعية مبنيا على الحرية والاستقلال والعدالة والمساواة وقد وضعت كمبدأ استرجاع الشخصية الوطنية بكل مقوّماتها ومكوّناتها والرّوح العلمية والمشاركة في الحركة العالمية لتطوير معرفة العلوم والتقنيات التي تشكل أحد العناصر الأساسية التي كان من شأنها تمهيد وبناء المستقبل. والجزائر لم تكن تتوفر غداة الاستقلال إلا على جامعة واحدة وإطارات بعدد ضئيل استدعوا إلى عملية إعادة البناء الوطني.

وقد واصلت بعض مراكز البحث الموروثة من العهد الاستعماري، نظام البحث، لكن لم تستطع بأية حال تشكيل قاعدة انطلاق من أجل تأسيس نظام وطني للبحث العلمي، لذا اكتفى فقط بتكوين الإطارات وأخذ على عاتقه تسيير بعض مراكز البحث العلمي الموروثة.

وحلّت هيئة التعاون التي أنشئت عام 1967، لتسيير مراكز البحث الموجودة وذلك بالتعاون معهم وتكفلت وزارة التعليم العالي بإدارتها، كما أسس مجلس مؤقت للبحث العلمي عام 1972.

وفي عام 1973 أصبحت كل عمليات البحث العلمي وطنية بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي، تحت وصاية الوزارة، حيث قامت بالتكّفل في تنفيذ سياسة البحث العلمي المحددة من طرف الحكومة بشكل متوازي مع العمليات المنتظمة الخاصة باسترجاع الثروات الوطنية. وهذا بإحداث معاهد التكوين ومخابر البحث.

وقد انعقدت أول دورة للمجلس الوطني للبحث العلمي في عام 1975 بمناسبة تهيئة المخطط الوطني الأول للبحث. وهي دورة تشاور وتبادل المعلومات حول مشاريع برامج البحث، حيث وضعت مبادئ البحث العلمي وتنظيم أحسن نشاطات البحث بين مختلف الميادين العلمية.

كما اهتم المخطط الخماسي بقطاع البحث العلمي بوضع عمل تمهيدي تمثل في تشاور كبار موظفي البحث العلمي وموظفي التنمية في إطار أعمال اللجنة الدائمة لتخطيط البحث العلمي. وتكفلت الحكومة به، حيث أقرّت حجم 2,6 مليار دينار للبرنامج مع مليار دينار من اعتماد الدفع للفترة المعينة. وهي الفترة التي سمحت بتشكيل برنامج وطني وكذا السيطرة والتحكم الأفضل على البرامج وتحسين التنسيق بين القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.(1)

وإذا سمحت اللجنة الدائمة للتخطيط للبحث العلمي بجعل النشاطات المتخذة خلال المخطط الخماسي الأوّل والثاني أكثر ترابط داخلي والمشاريع المباشرة أكثر نضجا، وصلت بسرعة إلى حدود إمكانياتها لعدم وجود مخطط حقيقي للبحث العلمي يعتمد على إستراتجية واضحة وأهداف ممكنة على المدى المتوسط والبعيد لا تندرج بصورة شكلية فقط بل بصورة ملموسة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهادفة إلى وضع برامج علمية وطنية حقيقية هي الآن ترى النور في الجامعة والمراكز العلمية والمخابر على مستوى التراب الوطني.

ولقد استحدثت على مستوى المعاهد تبعا للتعديل الذي أحدث على النظام السابق حيث أصبح هناك وحدات للبحث العلمي. أي أن كل معهد يقوم بالبحث في نطاق تخصصه تحت إشراف الجامعة والوزارة، وتشكيل فرق بحث استحدثت على مستوى المعاهد والهدف منها تنشيط حقيقي لهيئة التدريس واندماج كامل في مشاريع الجامعة المتعلقة بالتكوين والبحث.(2)

7- واقع البحث العلمي وتحدياته المستقبلية:

يحتاج البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي إلى إستراتيجية علمية واضحة المعالم، وقابلة للتطبيق وقبل ذلك إدارة سياسية داعمة، تؤمن بأهمية البحث العلمي في تقدم وتطور الدول والمجتمعات، كما يحتاج إلى إدارات جامعية مؤهلة أكاديمياً وقيادياً و يقوم به علماء مبدعون في ميادينهم، مدركون أوضاع أوطانهم وحاجاتها، قادرون على تقصي كل ما هو حديث وطرح الأسئلة، وتلقي الأجوبة. والبحث العلمي باختصار هو الطريق إلى مواكبة العصر في جميع الميادين تتولاه مراكز ومجالس للبحوث العلمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والصحية والسياسية والاجتماعية وتكون الجامعة هي النبع الذي يرفد جميع هذه المراكز والمجالس. ومما لاشك فيه أن من أهم مقومات البحث العلمي والتطوير توفر حرية أكاديمية مسؤولة عن مقاربة مشكلات المجتمع، كما يحتاج البحث العلمي الرصين للدعم المادي والمعنوي الكافي، وكذلك المتطلبات الضرورية من التقنيات الحديثة، والمختبرات والمراكز العلمية الملائمة، والخدمات الإدارية المساندة، فبهذه الشروط تمكنت البحوث العلمية في جامعات الغرب من إدخال تغييرات جذرية على برامجها التعليمية، ونظمها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

والناظر لوضع البحث العلمي في العالم العربي يلاحظ أن هناك الكثير من العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي وتحد من أدائه لدوره المتوقع منه، مما أدى إلى تأخر عملية التنمية والتطور في هذا الجزء من العالم. وسنناقش هذه العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي لتشخيص المشكلة لعل أن يتم وضع الحلول المناسبة لها.

و في الجزائر رغم ما حققه التعليم العالي من انجازات ومساهمات في جميع المجالات إلا انه أضحى يعاني من أزمة متعددة المظاهر”هي نفسها تقريبـا الموجودة على امتداد ساحات عربية عديدة” بوعشة(2005).حيث يجمع الباحثين، مطانيوس (2006) ،ألبرغوثي وأبو سمرة (2007)، معمرية(2007)،عبد الزهرة محسن (2012).طعمية والبندري (2004)،المجيدل وشماس(2010)، أن البحث العلمي في الجامعات العربية في أزمة حقيقية. ومن أهم ملامحها الاهتمام والتركيز على العملية التعليمية وإهمال الاهتمام بالبحث العلمي،الاهتمام بتوظيف مدرسين عوض التركيز على توظيف باحثين قادرين على أداء مهمة البحث العلمي، غياب خطة للبحث العلمي،وضعف ميزانية البحث العلمي،عدم تخصيص وقت محدد للبحث مثل ما هو مع عملية التدريس،عدم توجيه البحث العلمي لمعالجة مشاكل المجتمع،والبحث العلمي هو عبارة عن دروس نظرية تلقى على الطلبة في الجامعات، وغيرها كثير، وتؤشر على وجود أزمة في مجال البحث العلمي.

ممّا سبق اتضح لنا أن البحث العلمي في خدمة المجتمع والمؤسسة الجامعية التي تضمه أيضا والنظام التربوي الذي يضم كل من التعليم والبحث العلمي.

وإذا تعمقنا في الأمر نشير أن البحث العلمي يكون في خدمة المجتمع إذا روعي في ذلك أمران هما:

أ- أن يكون البحث وظيفيا.

ب- أن يراعي هذا البحث اهتمامات الباحث إلى جانب اهتمامات المجتمع.

فالأمر الأوّل: أن يكون وظيفيا فإن الوظيفية هنا تعني قيام هذا البحث بمراعاة المطالب الاجتماعية المختلفة والمتجددة باستمرار، كالمتطلبات الوطنية والدينية والثقافية والتنموية وغيرها ... وتكون متوافقة وخصوصيات هذا المجتمع، وما عداها يعاكس ذلك، (غير وظيفية) وبذلك فقط يكون هذا البحث فعّالا ومجديّا ومؤثرا وبه وحده يكون في خدمة المجتمع الذي يعلق عليه آمالا كبيرة للنمو والتقدّم.

الأمر الثاني: الذي يجعل البحث العلمي في خدمة المجتمع هو أن يلبي هذا البحث اهتمامات الباحث، أيضا، فأوّل ما يتبادر هنا إلى الذهن هو الفصل بين اهتمامات المجتمع واهتمامات الباحث العلمي. وهذا بتمسك الباحث بالأسباب الموضوعية ويبتعد عن الأحكام والقيم المسبقة إذا أراد النجاح لبحثه خاصة إذا كانت اهتمامات الباحث تتعارض واهتمامات المجتمع، فعليها أن تحفظ لعل اهتمامات المجتمع تتغير مستقبلا لتطابق الاهتمامات الحالية للباحث، كما أن الاحتفاظ بنتائج البحوث التي تعكس اهتمامات الباحث ضرورية لإثارة جو من النقد والنقاش الذي يسهم في خلق حركية معرفية وعلمية مفيدة تظهر من خلال ردود الأفعال حول نتائج تلك الاهتمامات.

وعليه تصبح اهتمامات الباحث وإن اختلفت، واهتمامات المجتمع بهذا التصوّر في خدمة المجتمع، طالما أن النتيجة واحدة وهي نمو وتطوّر المجتمع وحل مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية.

فالبحث العلمي هو قائم من أجل النهوض بالمجتمع ويستهدف مجالاته المختلفة عاملا على تنميتها وتطويرها من خلال زيادة المنتوج الفكري والمادي الذي يستخدم لسد الحاجات وتلبية المتطلبات وكذا تقديم حلول للمشكلات الاجتماعية والثقافية والسياسية والصناعية والبيئية وغيرها، التي يطرحها المجتمع.

والبحث العلمي شأنه شأن المجالات الأخرى، تعترضه مشاكل عديدة سواء ما تعلق بمشاكل الباحثين في مسار بحثهم، إذ تعترض طريقهم في البحث صعوبات قد تعجزهم عن مواصلة البحث أو بالمشاكل التي يفتعلونها هم أنفسهم، إذ يتحملون أعباء هذا البحث بكسلهم وعدم كفاءتهم وميولهم الأيديولوجية التي يفرضونها على تصوراتهم البحثية أو في إطار الإشراف العلمي على الأطروحات الجامعية إلى أداة للقهر الفكري وترويج بعض الاتجاهات السلبية وفرض التبعية الفكرية وهو أمر يتنافى مع الهدف الحقيقي من تكوين الرجل والباحث ويُورث الخضوع للاستبداد بالرّأي واحتقار الديمقراطية.(1) فالمشكلة الأيديولوجية كانت ولازالت تعيق البحوث العلمية على مستوى العلوم الإنسانية خاصة. ومن المشاكل أيضا المشكلة السياسية لأن بعض الموضوعات هي تعتبر حساسة كثيرا ما تمانع الحكومات على تبنيها كبحوث علمية وتتعمد عرقلتها، هو ما يؤكده الدكتور أحمد ظاهر "الحكومات العربية أيضا لا تشجع قيام البحوث العلمية في معظم الأحيان ولا تحب البحث في قضايا حساسة كقضايا القبلية والانصهار الاجتماعي والاغتراب السياسي أو قضايا التغيير والتحديث وغيرها"، فإذا طلب الباحث ترخيص لبحثه من الجهات المسؤولة فإن طلبه غالبا ما يرفض. وهناك مشاكل أخرى متعلقة بالظروف التي تحيط بالبحث العلمي وهي ذات الأثر السلبي على البحوث العلمية بحيث تقلّل من مفعولها، رغم جهود الباحث في مواجهتها وإقامة التحديات المختلفة، فتسيطر الأهداف ووضع الخطط وتوفير المناخ المادي والمعنوي يذلل بها صعوبات بحثه وهذا إن توفرت لديه الإرادة والعزيمة لإنجاح بحثه العلمي.

إنّ الداء الذي تعاني منه الجامعة الجزائرية هو مستفحل على جميع الأصعدة وفي جانبه البيداغوجي بشكل خاص حيث نلاحظ التشويش على الإطارات والعمل الجماعي الذي يجعل منها كلا مجزءا. أين نجد الكل منطوي على ذاته. الأغلبية القصوى من الأساتذة الباحثين لا يبحثون من أجل البحث وتجديد المعلومات وتجديد دروسهم، لكن ينقلون نفس الذخيرة المعلوماتية المهجورة من عام لآخر، ينتج عنه عدم التأهيل للجامعيين، وما يزيد من تفاقم الوضع في الجامعة هو وجود انزلاقات خطيرة قد تطيح بالجامعة وتفقدها قيمتها النبيلة، كأعلى مؤسسة في التعليم والتكوين، وتفقد بها قيمتها في المجتمع وحتى لدى الأسرة الجامعية بكل أعضائها. إذ نذكر من تلك الإنزلاقات البيداغوجية منها إذ وصلت إلى حد المتاجرة بالنقاط أي بالعلامات، وبعض من يزعمون أنهم يمثلون الحركة الطلابية ينحدرون في المستوى إلى ممارسة نشاط السمسرة، بربط علاقات مع المموّنين للأحياء الجامعية والخدمات الجامعية، والاستغلال الرديء والخطير للأحزاب والتنظيمات التي يمثلونها، كان من نتائج ذلك وللأسف الشديد، استنزاف هيئة التدريس بهجرة عناصر أكثر كفاءة وخبرة إلى الخارج ... هروبا من الوضع المزري الذي آلت إليه الجامعة الجزائرية.

وثمة الإشارة أيضا إلى إعادة إنتاج المناهج وتغيير وتجديد بعض الطرائق التي يعلم الجميع أنها من سمات التخلف في ظل الإصلاح الجامعي الجديد، فطرق التكوين والتأطير ومسابقات التوظيف ومسابقة الماجستير تتم في كثير من الأحيان بطرق تخضع لضغوطات مباشرة أو غير مباشرة وهي ممارسات غير علمية وغير أخلاقية. لكن هذه الطرق يتم التحفظ عليها بكيفية أو بأخرى ما يدفع بالطالب إلى التساؤل، وإن توفرت الجرئة، إلى البحث أيضا لترصد حقيقة ذلك. هو ما أفصح عنه وبجرئة الدكتور عبد الغني مغربي في أحد منتديات المواطنة والعصرنة حيث قال: "لماذا في هذه الحالة نبدي نوعا من التعقيد حينما نعلم أن الشهادة العليا وفي المقابل دكتوراه دولة التي يمكن أن تمنح لشخص لا يملك حتى مستوى الماجستير فمنح هذه الشهادة لا يتم في سرية كما يمكن

أن نعتقد، لكن في هذا الإطار شبه الرسمي أين تحترم حرفيا النصوص التشريعية

أو التنظيمية لأن المناقشة تتم في إطار مفتوح وهنا نحن في مستوى التأكيد أن الحرف قتل الفكر."(1)

وإذا تمعنا بنظرنا إلى المشهد الثقافي داخل الحرم الجامعي ودققنا الملاحظة نرى الطلبة في عزوف عن المطالعة حيث لا تشهد المكتبات الجامعية إقبالا كبيرا ما عدا فترة الإمتحانات. إذ لا نكاد نرى الطلبة إلا في وضعية ترفيه وبالأحرى مطالعة صحف أو مجلات الموضة للبنات والرياضة فيما يخص الذكور.

8- نتائج الدراسة:

- خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل فيما يلي:

1) إن وضع الجامعة الحالي يؤول إلى انشغال الجامعة الكبير بمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهذا ينعكس في المواضيع والإشكالات المطروحة على مستوى البحوث العلمية التي يقوم بها الطلبة والتي تندرج في إطار تخصص العلوم الاجتماعية والعلوم ألاقتصادية وأيضا على مستوى نشاط الأساتذة الجامعيين بمختلف درجاتهم العلمية على مستوى المخابر العلمية المعتمدة من الجامعة وبشراكة مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2) التفعيل النسبي لدور الجامعة الجزائرية في خدمة التنمية الوطنية وهذا بوضع مشروع الشراكة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية في الميدان وليس فقط حبر على ورق، موثق في مراسيم وزارية تزكي معنويا نشاطاتها، ومستفيدة ماديا منها. وتفتح فضاء للبحث العلمي لذوي الكفاءات بالنشاط والعطاء، مساهمة بذلك في إنجاح المشروع التنموي للبلاد.

* وعليه، أقدّم بعض الاقتراحات علّها تنشط عملية البحث في الجامعة.

- إنشاء صندوق الدّعم المالي للبحث العلمي والإنفاق عليه، يموّل من هيئات حكومية مهتمة أو قطاعات خاصة تستفيد من نتائجه العلمية والتي تساهم في تطويرها.

- توفير المناخ العلمي السليم في الجامعة وإزالة غموض اصطلاح الحرية الأكاديمية في أنظمتها وقوانينها.

- وضع إستراتيجية تهدف إلى العمل على إيجاد بيئة متكاملة للبحث العلمي والابتكار والريادة. ومنافسة ومساهمته في التنمية.وفي انتاج المعرفة وربط مؤسسات التعليم العالي بالقطاعات التنموية والمساهمة في تطوير العمل الأكاديمي في المستقبل.

خاتمة:

إن البحث العلمي وتطويره من أهم القضايا التي يجب أن نوليها كامل اهتمامنا وعنايتنا ، ذلك لأن المواضيع التي يتناولها البحث العلمي بالدراسة ماهي إلا محاولة جادة لإيجاد حلول للمشكلات الكثيرة والمتعددة التي

تواجهنا في الحياة اليومية ، والتي تشكل عقبة في سبيل تحقيق التقدم والنجاح ، على مستوى كل الأصعدة ، من ذلك تتأتى لنا الأهمية البالغة والبارزة للبحث والتنقيب ، ليس أي بحث ولكن ذلك الذي أعد وفق قواعد وأسس تؤكد صحة وسلامة النتائج المحققة. وما ينبغي الإشارة إليه ، هو أن المنهجية ليست مجرد قواعد وخطوات علمية ، أو مجرد مجموعة من التقنيات والأساليب التي يجب أن يتبعها الباحث خلال إنجاز بحثه، وإنما هي أسلوبا في التفكير السليم والمنطقي ، فأحرى بالطلبة والباحثين في ميدان المنهج العلمي ، ونقصد بهذا تنظيم سير العقل بما يوافق القواعد العلمية ، ليكون لهم سندا وأساسا ينطلقون منه في إنجاز أي بحث أو القيام بأي دراسة علمية .فالبحث العلمي لا يحقق الفائدة المرجوة منه إلاّ إذا التزمنا في إنجازه بالمنهجية السليمة.

نخلص إلى القول، أنّ البحث العلمي في الجامعة الجزائرية ورغم ثرائه، إلاّ أنّه في الواقع لم يصل بعد إلى المستوى الذي نرضى عنه جميعا. وهذا لاعتراضه جملة من المعوقات كنقص التدعيم المالي المخصص للبحث، وانشغال الأساتذة أكثر بعمليات التدريس والأعمال الإدارية وصعوبة النشر. وعدم وجود سياسة وطنية محكمة للبحث العلمي تحدد مجالاته وأولوياته.

فالواقع أن الحرية في البحث العلمي وفي الكثير من المجالات، تكون مقيّدة، ففي بعض الميادين يصعب على الباحث تناول القضايا الواقعة في نطاقها (السلطة) وإذا استطاع تناولها فإنه قد لا يكون حرّا في نشر النتائج التي يتوصل إليها. إلاّ إذا كانت ضمن الأطر المسموح بها. وخاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية الضاربة في عمق المجتمع والكاشفة له.

قائمة المراجع:

1- جون-ب. ديكنسون،(1986) العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، ترجمة: اليونسكو، الطبعة الثانية، باريس.

2- اتحاد مجالس البحث العلمي العربية (الأمانة العامة، (1980)، دور أجهزة البحث العلمي العربية في عملية التنمية العمومية، وقائع الندوة المنعقدة في عمان (الأردن)،

5-7/02/1979، تحرير د. بسام الساكت، بغداد .

3- سامي سلطي غريفج، (2001)،الجامعة والبحث العلمي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

4- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (2006)، النظام الداخلي لجامعة الجزائر،دليل مختصر.

5- مجدي عزيز إبراهيم، (2001)،رؤى مستقبلية في تحديث منظومة التعليم، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة .

6- مجلة الجامعة، ديوان المطبوعات الجامعية، (1975)،العدد 2، الجزائر .

-7Abdelghani MEGHERBI,(2006) « Bonne gouvernance espace de citoyenneté et mutations socio culturelles, Revue de Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité – Alger N°4, Mars.

-8 Dominique Glasman et Jean Crémer, (1978) ,Essai sur l’université et les code en Algérie, éd. C.N.R.S.

حمود البدر : معوقات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية و الإنسانية.

التراجـــع الديمغرافـــــي خلال الفترة الكولونيالية بالجزائر

(المنطقة الممتدة من سهول مينا والضفة اليسرى لشلف)

فيما بين 1863-1900

د. ليلى، بلقاسم

المركز الجامعي غليـــزان

La régression démographique pendant la période coloniale en Algérie (la zone s'étendant des plaines de la Mina et de la rive gauche du Chlef) entre 1863-1900:

The demographic regression during the colonial period in Algeria (the area extending from the plains of Mina and the left bank of Chlef) between 1863-1900:

مست السياسة الكولونيالية_ الفرنسية التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للفرد الجزائري جراء أساليب التفقير والقهر والمصادرات، فأفرزت نظاما يقصي الأهلي تضاعفت على حسابه ميزانية الميتروبول بما فيها جيوب الكولون، كنتيجة لتحطيم الإنسان الجزائري وإحلال الأوروبي مكانه باستنزاف خيرات البلاد الجوفية والسطحية باقتلاع الجزائري من أرضه ونسقه الاجتماعي وكانت منطقتي مينا والضفة اليسرى لشلف كعينة لما وقع في الجزائر خلال المرحلة الكولونالية الممتدة من 1863 إلى 1900 المرحلة التي تميزت بتطبيقات القوانين العقارية واستهداف الأرض والقبيلة.

فما هي عوامل التراجع الديمغرافي بالمنطقة؟ وماهي انعكاسات ذلك على التركيبة السكانية والاقتصادية؟

صرح لاموريسيار قائلا : " على المنتصر تطبيق قانون الغالب، فالعرب الذين حُطِّموا عسكريا يجب أن يُحَطَموا اقتصاديا، وهم مجبرين طوعا أو كرها على ترك أراضيهم للمستوطنين.[1]"

أدت السياسة الكولونيالية الفرنسية إلى إحداث خلل في الخريطة الديمغرافية في المنطقة المدروسة كعينة لما حصل في الجـــزائر، ممّا خلق حالة من لا استقرار الاجتماعي والسكاني، في مقدمته سياسة الإبادة والتهجير والتقتيل التي تخللت الانتفاضات الشعبية، فخلال انتفاضة فليتا 1864 والتي مست بلاد بني وراغ وبني مسلم وكل المنطقـــة، مما اضطر السلطة الاستعمارية إلى إخمادها وفق سياسة الأرض المحروقة وهذا ما ورد على لسان لاباســـي(Lapasset ) :" من جوان 1864 كان التالي: 02 جوان تمَّ حرق أراضي أولاد صابر وأولاد ايعيش وأولاد خويدم، في 03 جوان ضربت كل قبائل عمي موسى وفي 04 جوان اخترق منحدر رهيـــو من طرف طابور لاباسي وروز وأحرقت قرى مكناسة.[2]" وعقب نهاية الانتفاضة صودرت آلالاف الهكتارات وتمَّ نفــــي 300 ثائر إلى جزيرة كورتي وكورسيكا وكاليدونيا الجديدة، زادها حجم الضرائب والغرامات المالية المفروضة على الجزائريين، بلغت في قسمة مستغانم خلال أشهر أوت 1865 و جانفي 1866 و سبتمبر 1866 ما قيمته 1.227.696 فرنك و 80 سنتيم[3] من مجموع الضرائب التي ارتفعت خلال شهر أكتوبر 1866 إلى 6.482.544 فرنك و 85 سنتيم كغرامات حرب[4]، وهذا ما رصدناه من خلال الوثائق الأرشيفية إضافة إلى استمرار ضريبتي الزكاة و العشور في أوساط القبائل المتضررة لتصنف المنطقة ضمن الأقاليم الأَكثر بؤسا. المبالغ التي حوّلت لدعم المشاريع الاستيطانية بما يخدم الكولون منها الهياكل القاعدية في عمي موســـى وغليزان وزمورة يلـــل ذات بعد عسكري دفاعي بلغت قيمتها 2.458 فرنك و 42 سنتيم[5].

كما قادت السياسة الكولونياليــة إلى ارتفاع معدل الوفيات في أوساط قبائل المنطقة الأمر الذي أدى إلى تهديد الوضع الديمغرافي، كنتيجة لعمليات إفقار الفرد الجزائري، ففي مواطن فليتا والظهرة والونشريس: " تراوح التناقص ما بين 30 إلى 60 % في مجال مينا وأولاد بوعفان 65.7 % وأولاد بوعلي والونشريس وحول غليـــزان 62.4 % وفي بني زنطيس على سفوح الظهرة 58.5 % وبأولاد يايا بجبال زمـــورة لم يبق سنة 1869 إلاَّ 791 فردا من مجمل 2.460 فردا الذين شملهم إحصاء سنة 1866 ما يمثل خسارة بـ 67.8%"[6]. مما أدى إلى زوال قبائل بهدف كسر المقاومة ضد السلطة الاستعمارية، بل إلى افراغ المناطق من الساكنة جراء عمليات الإبادة والحرق والعقوبات الجماعية فكنتيجة لانتفاضة 1864 غادرت 341 خيمة مواطن فليتا تاركة أراضيها ولجأت إلى قسمة معسكر فرارا من أعمال القمع[7].

والجدول التالي يوضح حالة التقهقر السُّكاني في بعض القبائل ومنها قبيلة أَولاد العباس 1867-1897:

|

السنوات |

القبيلة |

الدواوير الأهلية |

السكان (نسمة) |

المساحة الإقليمية |

ملاحظات |

|

1867 |

أولاد العباس |

-قرواو -أهل قرين -واريزان |

6.462 |

17.018هكـ |

اقتطع 4.153 هكـ لخلق عين كرمان – وادرهيو دوار واريزان ألحق خلال هذه الفترة في جزء منه بلدية عين كرمان وجزء منه بالبلدية المختلطة سيدي أمحمد بن علي (Renault) |

|

1897 |

5.333 نسمة |

12.865 هكـ |

Source :Lecq,M, H, Commission d’étude des améliorations à apporter dans la situation agricole de la Vallée du Cheliff, Rapport à Monsieur le gouverneur général de l’Algerie, Alger, Imprimerie orientale, 1898, PP :122-123.

ما يلاحظ من خلال الجدول حالة التناقص الديمغرافي في العرش في مدة 30 سنة بمعدل 1.119 فرد وهذا كنتيجة لسياسة التفقير بسبب سلب العقار و اقتطاعهِ لصالح إنشاء المراكز الاستيطانية و توسيعها، إضافة إلى حجم الضرائب الباهظة التي بلغت في العرش ما قيمته 29.163 فرنك سنة 1867 في حين بلغت سنة 1897 م ما قيمته 34.840 فرنك كان يوجه أغلبها لدعم المشاريع الاستيطانية لصالح الكولون.

وبمأنَّ جلَّ القبائل الممتدة ما بين منخفض مينا والضفة اليسرى لشلف ما بين 1866-1870، خضعت لتطبيقات القرار المشيخي (Sénatus-Consult) 1863م، الذي أدّى إلى تحطيم التركيبة الاجتماعية للمجتمع المَحلي بالمنطقة لتصنف ضمن المناطق الأكثر تضرراَ حيث سجلت 1.383 ضحية في الفترة الاستعمارية بالخصوص في المناطق النائية الجبلية ما بين وادي مينا ووادرهيو بالخصوص التي شملتها انتفاضة 1864 [8]."

في حين انعكست السياسة الكولونيالية بالجزائر بالإيجاب على المستوطنين الأوروبيين و بالسلب على العنصر المحلي الجزائري، أمام تقلص نصيب الفرد الجزائري من الحبوب والمساحات الزراعية على حساب توسع زراعة الكروم والمحاصيل الصناعية الموجهة لخدمة الاقتصاد الكولونيالي الرأسمالي. فبينما ظلت مساحات الجزائريين تعرف انكماشاَ بفعل القوانين العقارية الجائرة ظلت مساحات المستوطنين الأوروبيين تعرف توسعا ، ضف إلى ذلك الدعم المالي المصحوب لهذه الفئة الدخيلة التي ازدادت ثراء . إذ انتهجت السياسة الكولونيالية عمليات الإفقار والإهمال اتجاه السكان الجزائريينَ بداية بالتشريعات العقارية وبالتحديد قانون فارني(Warnier) 1873 م الذي أباح التسويق في الأراضي الجزائرية ما شجع المعاملات الربوية وفرض الضرائب الثقيلة العينية والنقدية والرهنية، التي أنهكت جيوب الجزائريين وحولتهم إلى خماسين وبروليتاريا كادحة في المدن الهامشية كحي الزنوج أو القرابة* بغليزان، لتظهر فئة الفلاحين من غير أراضٍ وفلاح بدون عمل مسخر كأجير لخدمة الكولون والأرستقراطية والبرجوازية الجزائرية وهذا ما نقرأه في تقرير سبتمبر 1866 :" الأَهالي ومن أجل البحث عن وسائل معيشية أُخرى و لتخفيف مأساتهم جراء المحاصيل الضعيفة لسنة 1866، ومن بينها تلك القبائل المجاورة لمراكزنا الاستيطانية فالبعض شكلوا أيادي مساعدة للمزارعينَ الأُوروبيينَ والآخرونَ ذهبوا ليطالبوا بالعمل في ورشات السكة الحديدية… السكان العرب خلقوا موارد ذات قيمة وأصبحوا في نفس الوقت بالنسبة للكولون كما للمقاولينَ وسيلة بالغة المساعدة للأشغال الاستيطانية الكبرىْ[9]." ومع ذلك استمر تحصيل ضريبة العشور إلى مصلحة الضرائب (Service de contribution) - كما اوضحنا أعلاه- دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية للجزائريين. إلى الكوارث الطبيعية على رأسها الجفاف سنة 1865م صاحبه الجراد 1866م.

إنَّ الفقـــر الذي أصاب العنصر المحلي بالمنطقة المدروسة كعينة عن الجزائر يرجع إلى الأسباب التالية :

- الابتلاع المتزايد للأراضي الجزائريين الفلاحية الخصبة والرعوية مما أثــر على الأوضاع الاقتصادية بالخصوص الزراعية و على الظروف المعيشية للجزائريين جراء افراغ المطامير من مخزونها، التي كان يحتاطُ بها الجزائري في أوقات الفاقة والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية. وفي المقابل احتياطـــي المستوطنين من الحبوب لم ينقص منه شيء وبالرغم من ذلك لم يخطر ببال أحد الرسميينَ أو من الخواصْ أن قدم يد المساعدة للجائعين[10]. في ظل سياسة فرنسة الأراضي وجمع الجزائريينَ وحصرهم (Cantonnement) في مناطق محددة لا تتناسب وعددهم ولا احتياجاتهم مما أدى الى تقلص مواردهم الزراعية والرعوية .

- الفــــــــــاقات والمجاعات التي ضربت المجتمع المحلي بالمنطقة و التي ترسخت في ذاكرة الجزائري بالتأريخ لها بأعوام هذه الكوارث بعام الجوع وعام الشر (1867-1868) وعام الجراد (1866) الذي ترتب عنه إصابات بالتسمم في المياه مما ساعد على انتشار الأوبئة والأمراض كالتيفوس والكوليرا لم تسلم منه حتى الحيوانات، وهذا ما نقرأُه في تقرير ماي 1866م " جفاف طويل والسبب الأوَّل لهذه الحالة غزو الجراد، قبائل آغاليك الظهرة الأَكثر عناء من هذه الكارثة، خسرت الحبوب التي تكبدوها لقد رأوا أشجارهم الجميلة من التين قد دمرتْ تماماَ كارثة كبيرة ضربت مواردهم في كل المناطق،إنَّ الاستياء عميقْ[11]". وخلال شهر جوان لنفس السنة (1866) ورد التالي : " الأهالي مستاءون يقضون جلَّ وقتهم في الفتك بالجراد الذي تسبب في الكثير من الضـــرر، هذه السنة ستكون أكثر سوءا ، الحبوب في تناقص محاصيل السنة الأخيرة الآمال فيها ضعيفة و كذلكَ محاصيل أشجار التين لمعظم قبائل القسمة ... المأساة بدأت وتمّ استشعارها في عدة نقاط مما سيشكلُ تهديدا حقيقيا[12]."

من الأمثلة على ذلك قبيلة أولاد رافع باقليم زمــــورة تذكر التقارير أنَّها عانت كثيرا من أزمة 1866-1868 بحيث فقدت سُدس سكانها جراء المجاعات والأوبئة إذ نقص عدد السكان إلى 384 فرد إلى جانب خسائر في الثروة الحيوانية بشكل عظيم، أصبحت القبيلة لا تشمل إلاَّ 11 حصان و 6 بغال و 12 حمار و 65 بغل و 1.027 خروف و 574 من الماعز، وقدرت الضريبة خلال 10 سنوات الأخيرة بـ 5.191 فرنك و 68 سنتيم نفس المتوسط بلغ في السنوات الثلاث الأخيرة وُجد منخفضا بـ 769 فرنك و 80 سنتيم[13] . ومن الأَمثلة على ذلك أيضا قبيلة أولاد راشد كما باقي قبائل فليتا عانت بقوة من أزمة 1867م ، فخلال سنة واحدة و مقارنة بالوضعية الإحصائية لسنتي 1867-1868 يظهر الانخفاض جليا بحيث فقدى ثلث سكانها[14]. ومن أكثر القبائل بؤسا قبيلة أولاد بلحي فمن خلال الأرقام التي تركها المكتب العربـــي فقدت من 1867 م إلى 1868 م حوالي 1.176 فرد و 253 حصان و 1.271 من الثيران و 13.705 من الخرفان والماعز[15] ما يعني هلاك ثرواتها وإمكانياتها المادية والبشرية، القبيلة التي كان طرفا مهما في انتفاضة سيدي لرزق بلحاج(فليتا ) 1864م.

- انعكاسات الانتفاضات و المقاومات جراء افراغ الساكنة من الأراضي كنتيجة للقمع و الغرامات الحربية التي انهكت الأهالي فقبيلة فليتـــــــــا فرضت عليها الغرامات التي انهكتها بالكامل جراء انتفاضة 1864م وفي شهر أوت 1865م، حوالي 99 سجين أُرسل الى مستغانم و 100 سجين آخر وضعوا في زمورة، وفي شهر شهر نوفمبر 1865م 341 خيمة من فليتا فرّت من البلاد، ولجأ أغلبها إلى قسمة معسكر يذكر التقرير أنّ فليتا جراء ذلك لم يكن لها الوقت الكاف لإعادة ترميم ما أصابها من جديد بالخصوص ما لحقها من مجاعة 1867م التي أغرقتهم مرة أخرى في البؤس[16].

- انتشار الأمراض والأوبئة التي أهلكت المجتمع المحلي و منها داء الكوليرا والطاعون وغيرها من الأَمراض الفتاكة. يذكر تقرير ديسمبر 1863م: " أنّ وباء حمى متقطع ومعقد الملاريا الدماغية (L’accès pernicieux ) تمّ ظهوره بتاريخ 08 ديسمبر 1863 بقبائل مديونة و مازونة... وأدى إلى وفيات كبيرة، وبتاريخ 16 ديسمبر سجلناَ في قبيلتين 58 حالة وفاة خلال غزو المرض، السيد فيدال(Vidal ) موظف من الدرجة الأولى هذا الطبيب حاليا متواجد بمازونة مع الأَدوية وفي هذا المكان ساح في القبائل المتضررة من هذا الوباء وعمل ما في وسعهِ لإنقاذ الأهالي[17]." كما يشير تقرير أوت 1865م : " أنَّ الوضعية الصحية لا ترقى إلى المستوى المطلوب فالعديد من القبائل انتشرت فيها الحمى بالخصوص تلك المجاورة للمستنقعات[18]". ويضيف تقرير أكتوبر 1865م :" أنّ الوضعية الصِحيَّة تركت نُقصا، الحمى المتواترة متواصلة في الحاق الضرر فقد مست العديد من أجزاء مستغانم، نسب الوفيات كبيرة جداَ في هذه الظروف، الإدارة تدخلت للمساعدة في حدود إمكانياتهاَ للأهالي الطبيب المكلف بمصلحة الصحة بالمكتب العربي حرصَ على صحة القبائل التي تضررت، بتوزيع حبوب الكانين Des pilules de quinine التي تمت بشكل واسع وبالشكل المُمكن، وبفضل هذه الرعاية وهذه النجدات للعديد من الأَهالي تمّ إنقاذهم من الوباء الذي أصبح في طريقه إلى الزوال".[19]

- المَديونية والقروض الربوية إذ يشير تقرير شهر أكتوبر 1866م " أنّ موسم الحرث قد بدأ مع أواخر 15 من شهر أكتوبر وقد وجد الأهالي أنفسهم في مأزق الحرثْ الذي شمل نطاقا ضيقاً، فالأهالي ليس لهم حبوب البذر والحصول عليها يستوجب عليهم تغطيتهاَ بالقروض الربوية بشروط مدمرة ففضل الكثير منهم عدم الحرث هروبا من هذه الأصناف من الديون[20]."

- عامل الجفاف الذي استمر لفترة طويلة والذي حال حسب تقرير شهر ديسمبر 1866 دون توسع عملية الحرث بالمنطقة مما آثار مخاوف الأهالي إذ لم تتهـــاطل الأَمطار سنة 1867م، ستكون سنة فاجعة كما كانت سنة 1866م [21]." وهذا ما انعكس على الانتــاج الفلاحي وأدَّى إلى تناقص في انتاح الحبوب بكافة أنواعها وقد أشار تقرير جويلية 1866م "أن القمح والشعير يجلب إلى الأسواق بكميات قليلة جدا، ما أدى إلى ارتفاع ثمنهِ خارج نسب المواردْ[22]." وتشير الوثائق الأرشيفية أنّ سوء الظروف أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية بالمنطقة جراء دمَار الحملة الفلاحية فقبائل المنطقة لا يمكنها الاعتماد على إنتاج مصادر أخرى كالمواشي مما تسبب في انتشار الأَمراض بسبب الجفاف الذي عصف بالبلاد[23]".

ورد في مراسلة بتاريخ 07 جوان 1877م تخص ملحقة زمـــورة أنّ انتاج الحبوب رديء وأنَّ البذر تم ّ في وقت مبكر وبسبب الجفاف لم ينتج شيئا ... ففي قبائل أولاد سويد والعناترة وفي الدواوير الأهلية (أولاد زيد قبيلة أولاد يحي) وبن عودة واد حامول ( لمحال) لا يوجد على الإطلاق شيء لا انتاج ولا رعي... وفي قبائل الحرارثة وبني درقن وأولاد سيدي أحمد بن محمد وأولاد بلحي وأولاد سيدي لزرق وأولاد سيدي يحيى بن محمد وأولاد سيدي يحيى وأولاد رافع، المحصول ناقص وفي عدد من الدواوير المردودية ستكون بنصف المحصول وفي القبائل الأُخرى من جيد إلى سيءْ[24].