النصب الكتابية بنوميديا الشرقية

ﺃ. دحو كلثوم/ باحثة

مديرة متحف سيرتا سابقا

توطئــــــــــــــــة:

لقد كشفت الأبحاث الأثرية عن وجود المئات بل أكثر من ذلك بكثير من النصب التي نقشت عليها كتابات غير مألوفة لفترات عديدة من العصور العتيقة الليبو-نوميدية. ولذلك كانت موضوعا لعدد من الدراسات المنشورة في المجامع Corpus وفي المجلات المتخصصة. والملفت للانتباه أنّها لا تزال إلى اليوم غير مقروءة، رغم بعض المحاولات التي تتوصّل إلى فكّ "شفرتها". هذه الكتابة هي الخط المعروف عند المتخصصين باسم الخط الليبي Le libyque الذي يسميه البعض الخط النوميدي-الأمازيغي والخط التيفيناغ أحيانا.

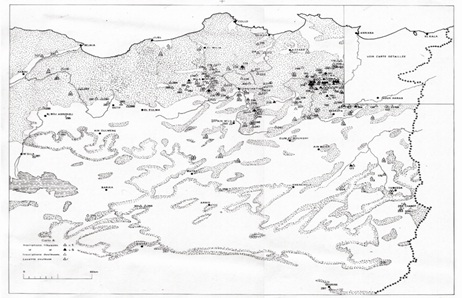

وحيث أنّ تقديم شيء بخصوص قراءة تلك النصوص الأثرية الليبية غير متيسّر، ولا ندّعي القدرة على خوض ذلك الموضوع الصعب. منه سنحاول في هذه الورقة تحديد توزّعها وانتشارها على خريطة الشرق الجزائري، من الحدود الجزائرية التونسية شرقا حاليا إلى وادي الصمام غربا، ومن أقصى نقطة تتواجد فيها جنوبا إلى المنطقة الساحلية.

- الأبجدية الليبية:

إن الأبجدية الليبية هي من كتابات العالم القديم، ينسبها رواد البحث في هذا المجال إلى أسرة اللغات السامية-الحامية Chamito-sémitiques . وقد أشار هيرودوت ابتداء من القرن V ق.م، الى اللغة اللوبية عندما ذكر سكان هذه المنطقة.[1] بينما يحاول البعض الآخر ضمّها إلى الكتابات القديمة التي ظهرت في البلدان المتوسطية، كالفينيقية والبونقية والإغريقية واللاتينية. ولقد اكتشفت هذه الكتابة منقوشة على مئات النصب الجنائزية، وفي مواقع عديدة على امتداد الشمال الأفريقي.

وصلت إلينا الكتابة الليبية عبر النصب الجنائزية التي اكتشفت في مناطق عديدة بشمال أفريقيا، ويعتقد البعض أن أقدم هذه النقائش هي نقيشة "دوقة" المزدوجة التي تعود إلى سنة 139 ق.م.[2] وهي محفوظة في المتحف البريطاني. وعلى عكس الأبجديات المعاصرة لها فإنها استمرّت إلى الآن تحت اسم "التيفيناغ". ولا تزال حيّة عند المجموعة الترقية، التي احتفظت بها بعيدا عن المؤثرات التي حملها المستعمرون المتعاقبون، على حكم الشمال الأفريقي.

كانت الأبجدية الليبية حرّة في كتابتها إذ تكتب أفقيا أو عموديا، لكن التأثر باللغة العربية في عصور تالية جعلها تحاكيها في الكتابة أفقيا، ومن اليمين إلى اليسار.

.Iالنقائش الليبية :

قمنا بعد جمع هذه النقوش (1 )بتوزيعها على مناطق اكتشافها(2)لنتوصل إلى معرفة أين كانت تتواجد بكثافة وأين كانت أقلّ كثافة وأين تنعدم (3) .ومن خلال هذا أمكن لنا أن نتعرف على أماكن الكثافة البشرية بشمال أفريقيا، خلال فترة انتشار تلك الكتابات.

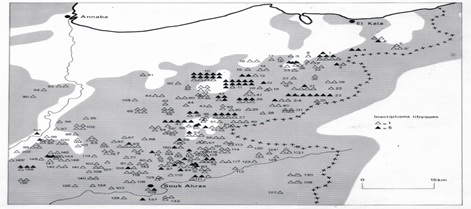

وخلال توزيع هذه النقوش على الخريطة حسب مناطق العثور عليها، برزت أمامنا حقيقة وهي تواجد نقوش بعدد كبير ببعض المناطق. مما أدى بنا الي رسم خريطة أخرى على سلّم مناسب، لإظهار أماكن تواجدها. ويتعلق الأمر بالمنطقة الحدودية ما بين "القالة" و"طبرقة" حيث توجد أكبر نسبة من النقوش الليبية، وقد وزعناها على الخرائط أدناه كما يلي :

- الخريطة الأولى للنقوش الليبية تحمل حرف "أ"

- الخريطة الثانية للنقوش الليبية تحمل حرف "أ1".

- الخريطة الأولى "أ" والثانية "أ1" للنقوش الليبية نرمز لها بمثلث أسود وعددها عشرة نقوش، وبمثلث أبيض لنقيشة واحدة.

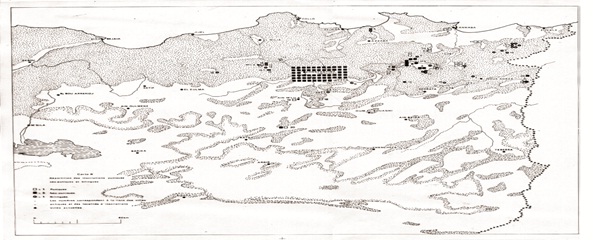

- الخريطة الثالثة للنقوش البونيقية كما أشرنا لبعض النقوش المزدوجة بحرف "ب"، ورمزنا لنقيشة واحدة بمربع أبيض ولعشرة نقوش بمربع أسود.

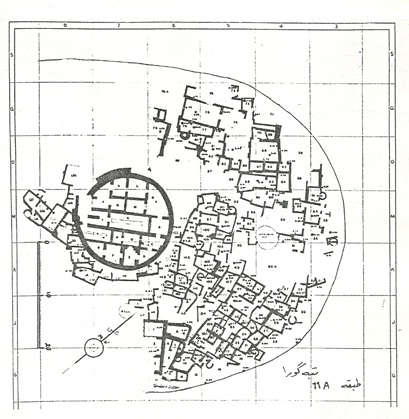

- الخريطة الرابعة لمدينة «قرطن- سرت» ، قسنطينة وضواحيها نظرا لكثرة النقوش التي تواجدت بهذه المدينة.

تواجدت النقوش الليبية في المنطقة الحدودية المحصورة ما بين القالة شمالا وسوق أهراس جنوبا، إلى قالمة غربا.

وتبدأ في التباعد عن بعضها البعض بشرق مدينة قسنطينة لتتكاثف أكثر بجنوبها ما بين أولاد رحمون وسيقوس وشرق عين مليلة وغرب مدينة قسنطينة ثمّ تتكاثف بدرجة أقلّ بجوار مدينة ميلة إلى "فج مزالة" غربا ومن "وادي العثمانية" إلى "تلاغمة" جنوبا. لتتباعد مرة ثانية بالسهول العليا الشرقية من عين البيضاء إلى جنوب عين مليلة.

تذكر المصادر الأدبية أسماء بعض القبائل التي كانت تقطن بهذه المناطق، لكن لم نتوصل إلى معرفة مواقع استقرارها[3] ، وهنا ينبغي طرح السؤال في ما إذا كانت هذه النقوش الكتابية متواجدة[4] بأماكن تواجد تلك القبائل أو بأماكن مدن قديمة أو خارجها ؟ ولو توفّر لنا الجواب على هذا السؤال لأمكننا أن نقارنها بأماكن تواجد الكتابة الليبية[5] اعتمادا على المواقع الأثرية التي ذكرها اسطيفان قزال سأسمفي أطلسه الأثري[6].

(1) توزيع النقوش الليبية في الشرق الجزائري (كلثوم قيطوني دحو 1981)

وحسب هذا التواجد فإنّ النقوش الليبية موجودة بكثافة في منطقة محصورة بين الطارف جنوبا، بوحجار غربا. أين نجد أيضا "الدولمن" الداخلية بكثافة[7]، وهو ما أثبتته الأبحاث الأثرية في هذه المنطقة التي كانت موطن قبائل ميسيكيري Misiciri . التي ذكرت النقوش الليبية اسمها بالكامل[8]. كما أن جل أماكن استقرار كبرى للقبائـل النوميدية شرقي المملكة النوميدية تتكاثف بها النقوش الليبية على غرار "قبيلة نوميدية" Numidiae ، وقاعدتها مدينة "تبرسق النوميدية"Tubursicu-Numidarumجنوب غرب سوق اهراس وغير بعيد عنها.

(2) توزيع النقوش الليبية جنوب شرق مدينة عنابه (كلثوم قيطوني دحو 1981)

ونلاحظ شبه انعدام هذه النقوش بالمدن القديمة والمعروفة[9] ، وهو ما استند عليه القائلون بأنّ ذلك يعود إلى عدم اتخاذ هذه الكتابة كتابةً رسمية. ووجودها بكثافة خارج هذه المدن، دليل على استعمالها من طرف عامة المجتمع.

.IIالنقائش المزدوجة الليبية – البونية والليبية - اللاتينية :

تتوزّع الأولى كالآتي :

- نقيشة بمدينة قسنطينة.

- نقيشة بمدينة قالمة.

- نقائش ما بين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي من مدينة قالمة.

- نقيشتان جنوب شرق مدينة ميلة

- نقيشة بجنوب غرب نفس المدينة.

أما النقائش المزدوجة الليبية-اللاتينية فهي موزعة كالآتي :

- نقيشة بجنوب شرق مدينة عنابه.

- نقيشتان بجنوب غرب نفس المدينة " عنابه".

- نقيشتان بشمال عزابه.

- نقيشة بجنوب غرب قالمة.

- نقيشة بشمال غرب سوق أهراس.

.IIIالنقوش البونية:

وُجِدت النقوش البونيقية Puniquesبكثرة بمدينتي قسنطينة قالمة وبجنوبيهما، وبكثافة أقل بالمنطقة ما بين عين مليلة وباتنة . أما بميله فتتوزّع في أماكن بعيد بعضُها عن بعض، كما وُجد بعضها شرقي سوق أهراس، وشمال وغرب مدينة الطارف. أما بالسواحل فهي شبه منعدمة، وُجد منها نقشان اثنان بمدينة عنابه، وواحد بمدينة القل وواحد بمدينة بجاية. وعموما فإنّ توزّيع النقوش البونيقية أكثر في المدن، هو الذي جعل البعض يرى فيها الكتابة الرسمية للغة الرسمية[10] في الممالك النوميدية. مع أنّ هذا الحكم ليس نهائيا لأنّ الأمر متوقّف على الأبحاث الأثرية التي يمكن في حال استئنافها أن تقلب ما يراه البعض اليوم حقائق مؤكّدة.

أما المدينة الثانية التي تواجدت بها النقوش البونية، فهي مدينة قالمة. ويحتمل أنها كانت المدينة الملكية أو المدينة المفضلة للملوك.

أما النقائش البونيقية - اللاتينية فنجدها منحصرة مابين شمال تونس ونواحي قالمة كالآتي :

- نقيشة بجنوب قالمة.

- نقيشة بغربها .

- نقيشة بشمالها.

- نقيشة بشمال شرق صدراته.

- نقيشة بشرق ميلة أي غرب مدينة قسنطينة.

ومن خلال تواجد هذه النقوش بالشرق الجزائري نستنتج ما يلي:

ان النقوش البونيقية منحصرة وبكثافة بمدينتي قسنطينة و قالمة، بينما النقوش الليبية نجدها خارج هاتين المدينتين، وتحيط بهما من الجهات الأربع. الأمر الذي يؤدي بنا إلى استنتاج أنّ الكتابة البونيقية كانت تستعمل في المدن للتعامل الرسمي، والديني، والإداري. بينما خارج هاتين المدينتين في الأريا،ف فنجد كثافة النقائش الليبية لكنها ، تواجدت في بعض المدن والقلاع كمدينة ميلة و"قلعة تيديس".

(3) توزيع النقوش البونقية الجديدة والمزدوجة بالشرق الجزائري (كلثوم قيطوني دحو 1981)

.IVالنقوش الكتابية بـ"كرتن Krtn" سرت و ضواحيها:

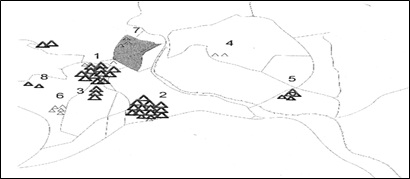

ابتداء من القرن التاسع عشر الميلادي وأثناء الاحتلال الفرنسي تم تقسيم مدينة قسنطينة إلى قسمين[11] :

- المدينة العربية الإسلامية: أدخلت عليها تغييرات لبناء أحياء أوربية[12] فوق الصخرة. وأثناء التحويل والحفر كشف الستار عن آثار ولقي مختلفة، ونصب عليها كتابات، بمواقع مختلفة من المدينة وبالضواحي(فوق الصخرة، في كدية عاتي، في المقبرة الأوروبية، حي المنظر الجميل، في منحدر جواد الطاهر، بحي بيدي لويزة وبمنحدر سيدي مْسيد.) (أنظر خريطة اللقى).

وتوج هذا الاكتشاف بالعثور على حوالي ألف نقيشة بمعبد الحفرة[13] Sanctuaire punique d’El Hoffra بحي بيدي لويزة "حاليا" ، بموقع شركة سوناكوم "رونو سابقا" وكان هذا الاكتشاف سنة 1950.

- المدينة الأوربية : تواجدت في الضواحي خاصة منطقة الكدية ، وخلال أشغال البناء اكتشفت مئة وخمسون نقيشة بونيقية بمنحدر جواد الطاهر"حاليا" ، "لالوم سابقا ".

- غير بعيد عن "معبد الحفرة" ما بين 1866- 1927[14]. أما شرقي خانق الرمال في مرتفع المنصورة فقد اكتشفت نقيشة واحدة بها ثلاثة أحرف بونيقية ليصبح المجموع أكثر من ألف نقيشة. كتبت بأربع كتابات منها "البونيقية والبونقية الجديدة Néopunique، والمزدوجة والإغريقية واللاتينية. ومن بين هذه النقوش التي وجدت "بمعبد الحفرة" و"منحدر جواد الطاهر"، ثلاثة عشر نقيشة تعود إلى عهد الملك "ماسينيسا" ما بين سنتي 163-162 ق.م. وسنتي 148-147 ق.م.[15] وواحدة تعود إلى عهد ابنه "ميسيبسا" 128-127 ق.م.[16]

.Vالنقائش والأنصاب التي اكتشفت فوق الصخرة:

- نقيشة فوق الصخرة [17].

- نقيشة بالقرب من مقرّ البلدية.

- نقيشة بساحة قصر الياي[18] .

- نقيشة بالجناح الغربي لهذه الساحة.

- نقيشة بكدية عاتي " أين كانت المقبرة العتيقة".

- نقيشة بونيقية جميلة.

- نصب غير منقوش[19].

- نصب مكسورة.

- نقيشة بنهج قيطوني عبد المالك Ex-Rue de bienfait.

- نقيشة بالمقبرة المسيحية "بونيقية متأخرة".

- نقوش بالمنظر الجميل "وجدت بأماكن مختلفة من هذا الحي".

- نقوش بونيقية بالمنظر الجميل.

- نقوش بونيقية.

- نصب غير مكتوبة.

- نقيشة بالكتابة الإغريقية[20].

ومن خلال هذا العدد أصبحت مدينة قسنطينة المدينة الثانية بعد قرطاج، التي احتفظت بنصوص بونيقية ، وقبل سوسة )هاضرموت(*) (Hadrumetum. أما من حيث أهميتها التاريخية فنصوص قسنطينة ذات أهمية خاصة. أما خارج المدينة وبالجهة الشمالية الغربية وبالضبط "بمدينة تيديس" فقد تم اكتشاف تسعة نقوش بونيقية حديثة أي متأخرة. بينما يرى بيرتي في كتابه "نوميديا ، روما والمغرب" أنها نقوش فينيقية[21] . ونجد هذه النقوش تتباعد في شمال مدينة قسنطينة وجنوبها، وغربها. وشرق وجنوب مدينة ميلة، كما نجدها متباعدة عن بعضها البعض، وبأقل كثافة بجنوب مدينة الطارف. وغرب مدينة بوحجار، وجنوب شرق مدينة سوق أهراس. أما بالجنوب فهي منعدمة تماما وشبه منعدمة بالسواحل، ماعدا بمدن عنابه والقل وبجاية [22].

(4) مواقع الاكتشافات الأثرية في قسنطينة

من 1853 إلى الآن:

1.كدية عاتي : المقبرة ، مئات من القطع الأثرية (فخار وزجاج وغيره).

2.الحفرة 1225 (نصاب، فخاريات...)

- اكتشافات عديدة."قبور"

4.المنصورة: اكتشافات أثرية عديدة.

5.سيدي مبروك: لقي مختلفة.

6.السيلوك (CILOC): فخار.

7.الصخرة – القصبة : قطع أثرية هندسية . قصر الباي : أنصاب بونيقية.

8.المقبرة المسيحية : قبور وأنفورات

9.مساكن ولقي أ ثرية بحي سيدي مسيد.

.VIالكتابة الفينيقية:

إن أبجدية هذه الكتابة مستعملة في كل أنحاء العالم القديم، حيث انتقلت مع التجار الفينيقيين، ثم تطورت في ثلاث مناطق من البحر الأبيض المتوسط. والموطن الأصلي "صيدا" و"صور" و"قبرص" و "قرطاج" ، وقد استمرت "صور" على علاقة بمستعمراتها الأفريقية، حيث ظهر ذلك في الكتابة. ويلاحظ أن الكتابة "بصور" وبالسواحل الأفريقية، لها نفس شكل الأبجدية القديمة دون تغيير جوهري. ثم ظهر نموذج جديد من الكتابة سميت "بالكتابة البونيقية"، وتطورت عنها البونيقية المتأخرة أو البونيقية الحديثة.

اختلف الباحثون في تاريخ ظهور هذه الكتابة، فهناك من يرى أنها ظهرت بعد حرق قرطاج. لما تغلغلت هذه الكتابة بالداخل وأصبحت داخل الأقاليم المجاورة، مع تنقل سكان قرطاج إلى داخل الأراضي. وأصبحت تعرف بالكتابة البونيقية الحديثة أو المتأخرة. وهناك من يرى أنها ظهرت بعد إحياء قرطاج من جديد أي بعد قرن من تدميرها.

كتابة بونيقية [23]

ظهرت هذه الكتابة بعد إحراق "قرطاج" مباشرة وهناك نماذج تؤكد هذا. إذ اكتشف "بمعبد الحفرة" بمدينة قسنطينة أكثر من ثمان مئة نقيشة بونيقية، ونماذج من النقوش بالكتابة البونيقية، ونماذج من الكتابة البونيقية المتأخرة معاصرتين.

كتابة فينقيه[24]

خاتمــــــــــــــــــة :

تواجدت النقوش الليبية موزعة على المنطقة النوميدية من الحدود الحالية الجزائرية - التونسية إلى "وادي الصمام" مرورا "بجبال المجردة" و"الجبال القسنطينية" وحتى "جبال القبائل الصغرى". نلاحظ تكوُّن كتلتين: إحداهما توجد حول وادي وجبال "مجردة" والثانية حول الوادي الكبير "بومرزوق - الرمال". وتقل هذه النقوش كلما اتجهنا نحو الجنوب والغرب، أما في الشمال فهي شبه منعدمة [25].

ظهرت أبجدية الكتابة الفينيقية، وهي أمّ الأبجدية والكتابة البونيقية، لأول مرة في "فينيقيا" حوالي القرن الخامس عشر ق.م.[26] وانبثقت عن الكتابة السامية ويتفق المؤرخون القدامى على أن الفضل في اختراع الأبجدية يعود إلى الفينيقيين وأقدم النصوص الفينيقية هو النصّ الذي ظهر على "تابوت حيرام" حوالي 1200 ق.م.

وتتواجد النقوش البونيقية حصرا في المدن مثل قالمة وخاصّة في قسنطينة، التي تأتي في الدرجة الثانية بعد قرطاج، من حيث عدد النقوش البونيقية المكتشفة بها حتى اليوم. كما نجد بعضها بجوار مدينة قالمة، وفي المنطقة ما بين الطارف وسوق أهراس، وشمال وغرب مدينة قسنطينة. ويبدو أنّ استعمال الكتابة البونيقية استمرّ حتى القرن الأول الميلادي في بعض المدن الداخلية[27].

بالنظر إلى خريطة توزّيع هذه النقوش نستنتج أنّ كلاّ من الكتابتين الليبية والبونقية، كانتا متعايشتين بل إن البعض جعل الأولى (البونيقية) كتابة رسمية للمملكة النوميدية. كانت مستعملة في النصوص الإدارية والدينية والجنائزية، داخل بعض المدن آنذاك، فهي لغة التجارة والإدارة ولغة الديانة. والثانية (الليبية) كانت كتابة محلية، مرتبطة أكثر بالأوساط الشعبية والريفية منها، على وجه الخصوص. (*).

وقد حاول البعض بعد أنّ روّج لفكرة "البونيقية لغة رسمية في المملكة النوميدية" أن يجد مبررا لذلك بالقول : إنّ اختيار الملوك لهذه الكتابة ككتابة رسمية لم يكن عفويا، بل لغرض الانفتاح على العالم الخارجي. وللاحتكاك بالحضارات المعاصرة لهم، كالحضارتين الإغريقية والرومانية. ودليلهم هو وجود كتابات وأدوات حضارية بمدينة قسنطينة واردة من حضارات معاصرة لفترة الممالك النوميدية. أمّا الكتابة الليبية فكانت كلها تقريبا كتابات جنائزية، حاول البعض فكّ رموزها دون التوصّل إلى شيء ذي أهمّية، عدا استخراج عدد من أسماء الأعلام منها.

يلاحظ أيضا شبه انعدام للنقوش البونيقية، والانعدام التام للنقوش الليبية في المنطقة الساحلية. مع العلم أن بعض النصوص والاكتشافات الأثرية، تثبت وجود عناصر ثقافية بونيقية-قرطاجية. وأخرى نوميدية، معاصرتين لبعضهما في المدن النوميدية الساحلية، التي توجد بها مصارف فينيقية، ثمّ قرطاجية على التوالي. أين كانت اللغتان البونيقية والليبية متعايشتين، وهذا بشهادة "القديس أوغسطين" الذي قال: " إن سكان أرياف عنابه يتكلمون البونيقية بالإضافة إلى وجود من يتكلم لغة أباءهم، أي الليبية وكذا اللغة اللاتينية". فلماذا تكلم القديس أوغسطين عن ضواحي عنابه ولم يتكلم عن عنابه المدينة ؟ هل كان سكان عنابه في فترته يتكلمون اللاتينية ؟ بل إن البونيقية كان أحرى بها أن تبقى في ضواحي قرطاج ومنطقة الساحل التونسي ؟

في الأخير نسجّل أنّ وجود النقوش الليبية بكثافة وخاصة في منطقة القالة إلى طبرقة) أنظر أعلاه الخريطة رقم 2( هو دليل قوي على أنّ الكتابة الليبية ظلّت حيوية واستمرت في الاستعمال في الأوساط الشعبية حتى بعد سقوط المملكة النوميدية وهذا ما تبيِّنه كثافة هذه النقوش بتلك الربوع.

قائمة المصادر والمراجـــع:

Berthier A., L., R Charlier. (1952) .Le sanctuaire punique d’el Hofra à Constantine. Paris.

Berthier, A., (1983). La Numidie, Rome et le Maghreb. Paris.

Bertrandy, F., et Sznycer, M., (1987). Les Stèles punis Constantine. Note 10. Paris.

Camps, G., Massinissa ou le début de l’histoire. Libyca. T. VIII 1er semestre. 1960. p. 146. fig. 17.

Chabot, R.I.L. (1940). Les inscriptions publiées après 1940. dans R.S.A.C, et quelques inscriptions inédites.

Rebout R.S.A.C.T. XVIII et J. Bosco, R.S.A.C.T. XLVI. (1876-1877).

Saint Gsell. (1927) Atlas Archéologique de l’Algérie. feuille , VIII, IX, X , XI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXV, XXVI, XXXVII, XXXVIII, LXVIII.

[1] Hérodote. (1960). Histoire. (Legrand, Ph., traducteur). T.IV. PARIS. P. 155-172.

[2] Chabot. (1940). Recueil des Inscriptions Libyques . R.I.L. N° 2-3 . Et les Inscriptions publiées après dans R.S.A.C, et quelques Inscriptions inédites.

(1)(2)Carte A, répartitions des inscriptions libyque=5 inscriptions.; Carte A1, répartition des inscriptions libyque = 1 inscription. A échelle plus grande la partie nord est où les inscriptions sont plus danses = inscription douteuse.

(3) Ibid., Carte A1 et A1

[3] Chabot, op. cit.

[4] G. Camps, Carte des tribus misiciri.

[5] Carte B .B1 répartitions des Inscriptions punique = 5 Inscriptions.; Carte B .B1 répartitions des Inscriptions punique = 1 Inscription. ; Carte B .B1 répartitions des inscriptions punique = ville.

[6] Saint, Gsell. (1927) .Atlas Archéologique de l’Algérie. feuille ; VIII, IX, X , XI, XV, XVI, XVII, VIII, XIX, XXV, XXVI, XXXVII, XXXVIII, LXVIII.

[7] Camps, G., (1960). Massinissa ou le début de l’histoire. Libyca T. VIII. 1er semestre. P. 146 fig. 17.

[8] Ibid. p. 248. fig. 26

[9] كرتن وكالمه (Krtn et Calama)

[10] Berthier, A. Charlier, A.R., (1952). Le sanctuaire punique d’el Hofra à Constantine. Paris. P. 3.

[11] Constantine : son passé son centenaire 1837-1937 voir carte Constantine R.S.A.C .Vol. LXIV.

[12] اتساع المدينة إلى الجهة الغربية والجنوبية الغربية، كما ضمّت الصخرة بعض الأحياء والمباني الأوروبية.

[13] Berthier et Charlier. Op. cit.,

[14] Rebout .T XVIII (1876-1877). P. 445 et J. Bosco. R.S.A.C.T. XLVI.P. 240-241.

[15] Berthier et Charlier. Op.cit., P. 2.

[16] Ibid. p. 3.

[17] Bertrandy, F ., et Sznycer, M ., (1987). Les Stèles punis Constantine. Paris.P.17 .Note 10.

[18] Berthier, A., Charlier, A.R., Op.Cit.,P. 1-2.

[19] R.S.A.C. T.XVIII .1876-1877. P. 306.

[20] Berthier, Charlier. Op, cit., P. 4.

(*) في اللاتينية Hadrumète ، ومنها اشتقّت الصيغة الفرنسية Hadrumète ، وفي كلتا الحالتين لا علاقة للاسم بحضرموت لأن هذا التوبونيم ليبي وهو مؤنّث آذروم ومعناه القرية.

[21] Berthier, A., (1983). La Numidie, Rome et le Maghreb. Paris. P. 169

[22] Carte B.

[23] Stéle Punique au Musée National de cirta : Constantine, N°3.C.P.659

[24] Internet . Stéle phénicienne. Image 2015.

[25] Ibid. Carte A.1.

[26] Berthier, Charlier.op. cit., p.2.

[27] بناء على نقيشة مكتشفة بقسنطينة وأخرى بقالمة تعودان للفترة الرومانية.

(*) هذا الاستنتاج يمكن أن يراجَع اليوم بعد أن تحررت الإرادة العلمية من إملاءات الأكاديميين الكولونياليين.

Peuplement préhistorique et antique d’Ennadhour

(Skhira, Golfe de Gabès)

Dr. Sofiène Ben Moussa

Directeur du département d’histoire.

Université de Sousse.

Mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

RESUME :

Contrairement à l’époque antique, les activités de pêche préhistoriques en Tunisie n’ont pas bénéficié jusqu’ici d’aucune étude scientifique en dépit de l’importance de l’occupation préhistorique. Dans les régions côtière et particulièrement dans les zones paraliques, où la survie des préhistoriques semble dépendre de l’exploitation des ressources aquatiques. Nous allons tenter ici de présenter quelques réflexions sur le matériel susceptible, de servir à la pêche à partir des récoltes de surface dans la région d’ Ennadhour près de Skhira (Golfe de Gabès).

Introduction :

Les milieux paraliques apparaissent pendant les temps préhistoriques et antiques comme des zones de forte occupation humaine liée à des activités de grande importance économique.

Les mollusques lagunaires furent la base de l’industrie punique de la pourpre issue du murex. Les auteurs latins ont signalé la pérennité de cette activité avec les Romains en Afrique du Nord, à travers les ateliers de teintureries[1], particulièrement sur les rives sud du lac "El Bibèn" (Drin, 2002).

Les Carthaginois exploitaient aussi certains sites lagunaires pour la fabrication du sel. Marchandise de grande valeur commerciale dans l'antiquité, qui a aussi favorisé l’installation des salaisons et le commerce du "Garum". Cette exploitation est à l’origine de la richesse des cités de l’époque antique comme Utique[1] et Carthage[1].

Il faut noter enfin la place essentielle du domaine lagunaire, dans les activités de la pêche, pratiquée depuis les temps préhistoriques avec des techniques spécifiques à ce milieu. La région d’Ennadhour présente un exemple de ces milieux paraliques, où le paradoxe est patent entre la densité de l’occupation, de l’activité humaine, et les limites des ressources naturelles.

- Géomorphologie et géologie:

La région d’Ennadhour est située sur le littoral nord du Golfe de Gabès. Elle est à environ de 15 km au sud de la ville de "Skhira". La région est enclavée entre la méditerranée et les deux Sebkhas d’ "El-Guettiate" au nord et de "Dreîaa" au Sud. Dans sa partie nord, la région présente une falaise large de 5 km, et en cours d’écroulement sous l’effet de la houle (Zaîbi et al., 2012), alors qu’elle est dominée, dans sa partie, centrale par des flèches sableuses de moins d’un kilomètre de large. Vers le sud les deux sebkhas se relayent et s’ouvrent sur la mer (carte 1). Les deux Sebkha communiquent avec la méditerranée grâce à des chenaux de marées, dont les plus importants sont "El Maleh", "El Raghla" et "Kharkhara" qui se ramifient et se poursuivent à l’intérieur de deux sebkhas. En devenant moins profonds et de plus en plus méandriformes (Gargouri, 2011).

Le renouvellement des eaux dans les sebkhas est assuré en temps de marée[1], et lors des équinoxes par ces chenaux, ou par un vaste réseau hydrographique qui se diverse dans ces sebkhas.

- Climat et évolution de Sebkha:

1.1 Le climat:

Le paléoclimat dans le Golfe de Gabès, semble connaître, depuis la fin de Pléniglaciaire de würm, quatre grandes phases :

- Une phase hyperaride post atérienne qui débute vers 22 000 B.P[1] (Muzzolini, 1995). Et qui coïncide avec le développement des industries ibéromaurusiennes, sur le littoral nord-africain. Probablement suite à une forte migration, à partir des régions sahariennes (Vernet, 2004)[1].

- Vers 12 500 ans BP, la fin de l’aridité qui régna au Pléniglaciaire (Brun, 1992). Le retour de pluie permettra le développement, à partir de 10 000 B.P. des premières industries capsiennes[1].

- Vers 8500 ans BP, marque l’installation d’un optimum climatique, à la fois hydrique et thermique. Cette phase est marquée par le développement, et l’extension des industries du Capsien supérieur.

- Vers 5000 ans BP, une nouvelle phase d’aridification s’installa dans la région, elle permettra la néolithisation du Capsien.

1.2 Évolution de Sebkhas :

La "Sebkha de Guettaite" semble connaitre un environnement lagunaire ouvert estuarien. installé vers 7460 cal. BP. Ce dernier est suivit des plusieurs phases de fermetures en rapport avec la formation des flèches sableuses. particulièrement vers 5408 cal. BP. Ces phases sont responsables des changements de paléo-environnements et de l’installation de lagunes de plus en plus fermées, et évoluant vers l’actuel milieu de type sebkha (Zaîbi et al. 2011)[1].

Quant à "Sebkha Dreïaa" elle a connu une première transgression marine (>6471–6874 ans cal.BP) qui a permis l’installation d’une lagune ouverte. Suite à cette phase, la lagune ouverte est de plus en plus soumise aux influences estuariennes. Vers 3350–3752 cal. Ans BP, la lagune évolue vers la fermeture avec la formation des flèches sableuses. Vers 2839-3057 ans cal. BP, caractérisent une lagune ouverte, et probablement une transgression marine. Après cette transgression, la partie sud de la Sebkha Dreîaa, émerge et évolue vers le présent environnement (Zaîbi et al. 2012).

- Peuplement préhistorique et activités halieutiques :

La répartition des sites préhistoriques d’Ennadhour montre deux concentrations linéaires des sites, dont l’une est littorale, et l’autre est perilagunaire (carte 1). La densité des sites (25 sites dans moins de 4 km2), semble indiquer une saisonnalité entre la lagune et la côte.

- les industries lithiques, quelles finalités ?

L’étude de la série lithique de Faïth Ennadhour II (FEN II), nous a montré une industrie lithique assimilable, au néolithique de tradition capsienne de la Tunisie, et de l’Algérie orientale (graphique n°2). Les groupes d’outils les plus représentés sont : les coches et denticulés (52%), les géométriques (18%), les grattoirs (6,4%) et les lamelles à dos (2,1%). Alors que l’indice, les éclats et lames à dos est de l’ordre de (1,4%). Et celui des burins (1,4%).

Aux pièces caractéristiques de l’épipaléolithique (Fig. 1). la série de Faïth Ennadhour II, avait livré quelques pièces à caractère néolithique (17) notamment 11 pointes de flèches et six pièces à retouche bifaciale (Fig. 2).

Graphique n°2 : Comparaison entre la série lithique de FEN II, et le Néolithique de tradition capsienne de la Tunisie et de l’Algérie orientale

Les coches et denticulées sont communément présentées comme des outils du travail du bois, de l’os et autres matières dures organiques. Les géométriques et les lamelles à dos sont souvent considérés comme des armatures pour faucilles (récoltes des graminées sauvages) ou sagaies (destinés à la chasse des gros gibiers). Quant aux armatures des flèches, elles sont les armes de prédilection pour la chasse des petits gibiers. Ce matériel lithique semble refléter à priori l’importance des activités domestique liée au travail des matières organiques (coches et denticulés et grattoirs), celle des récoltes des graminées sauvages (faucilles à base des géométriques et des lamelles à dos), de la chasse aux gros gibiers (sagaie composites usant les géométrique et les lamelles à dos) ou de petits gibiers (armatures de flèches).

Toutefois, les caractéristiques des milieux paraliques ne permettent pas cette approche classique des finalités de l’outillage.

En effet, le taux de salinité élevé, dans ces milieux empêche le développement des graminées sauvages. Voire, la chasse aux gros gibiers, nous semble peu plausible et ne peut représenter une ressource primordiale dans le régime alimentaire des préhistoriques d’Ennadhour. Quant à la chasse petits gibiers, elle semble aussi insuffisante à la survie de plusieurs groupes humains.

Comment expliquer alors cette densité de l’occupation humaine et que la seule exploitation des crustacés[1] ne peut expliquer à son tour. Un domaine est cependant non encore explorer, celui du potentiel des activités halieutique et que peut donner quelques éléments de réponse au mode de vie des populations préhistoriques d’Ennadhour.

- les activités halieutiques préhistoriques : quels matériels ?

Contrairement à l’époque antique, les activités de pêche préhistoriques en Tunisie n’ont pas bénéficié jusqu’ici d’aucune étude scientifique. A priori, deux contraintes majeures semblent à l’origine de ce désintéressement.

- Il ne reste rien des matériels ayant servi à la capture des poissons en raison de leur nature particulièrement périssable.

- La quasi-absence des restes de poissons dans les habitats préhistorique en Tunisie.

Cette absence d’une littérature halieutique, est en contraste avec l’importance de l’occupation préhistorique, dans les régions côtière. Particulièrement dans les zones des "sebkhas côtières" (Sebkhet halek el Menjel, Sebkhet el Guettaite et Dreîaa). Où la survie des préhistoriques semble dépendre de l’exploitation des ressources aquatiques. Nous allons tenter ici de présenter quelques réflexions sur le matériel susceptible de servir à la pêche, à partir des récoltes de surface dans la région d’ Ennadhour près de Skhira.

III. Techniques de pêches préhistoriques : matériels, atouts et contraintes :

- la pêche à la ligne :

Elle nécessite la présence : d’une perche, une ligne, un poids ou plusieurs, un hameçon et un appât. Les roseaux disponibles dans la région peuvent fournir des perches, les fibres végétales, lanières de cuir. Tendons d’animaux peuvent fournir des lignes. Certains grès[1] à trou, les grosses pièces à coches, qui sont à étranglement récoltés sur les sites préhistoriques, peuvent fournir d’excellents poids (Fig. 3).

Des géométriques comme les segments et les trapèzes peuvent fournir d’excellents hameçons (Fig. 3). Toutefois, la résistance de la ligne, constitue une contrainte majeure dans un contexte où la salinité est importante. Les tendons d’animaux et les fibres végétales ont tendance à devenir visqueux au contact de l’eau. Ce qui empêche le maintien de l’hameçon. Parfois, ce contact avec l’eau cause la distension et la rupture de la ligne elle-même (Parent R. 1980).

- La pêche au filet (Nasse):

Cette pêche nécessite la présence d’un filet nasse, en sparte ou en bois, et provisoirement des poids (Fig. 3 et 6). Elle est adaptée pour les petits, comme les gros poissons. Ce genre de filet peut être facilement confectionné avec de sparte disponible dans la région "Alfa". De même, la région d’Ennadhour offre plusieurs zones où l’eau est peu profonde. Adaptée à la pêche à pied particulièrement dans les Slikkes et les Schorres. Véritables viviers des petits poissons et multiples crustacés. Néanmoins, à défaut d’embarcation "radeau", la pêche au filet ne peut se faire que dans des eaux peu profondes.

Fig. 3 : Deux poids de pêche de Faïdh Ennadhour II

Fig. 6 : filets nasse

- Le piégeage : (système de bordigue primitif)

La bordigue est un barrage construit en panneaux en pieux, branchages, roseaux et des filets. Installée à une profondeur faible dans la zone de communication entre une lagune et la mer. Ce mode de pêche est encore utilisé dans la Bhira d’El Biben en Tunisie.

La région d’Ennadhour présente plusieurs atouts pour ce mode de piégeage des poissons, notamment la présence de grau entre la mer et la sebkha.

Cette chasse adaptée aux gros poissons peut être facilité par :

- l’emploi des harpons composites (lamelles à dos et géométriques).

- la maîtrise de la technique de clayonnage au néolithique (Fig. 7).

- la présence des gros poissons migrants entre la mer et la lagune en particulier le muge[1].

Cette méthode complexe nécessite, toutefois, un travail en groupe et une organisation particulière de tâches.

Conclusion :

En dépit des limites des ressources naturelles et d’un espace très restreint et enclavé, la région d’Ennadhour montre l’ampleur de l’occupation et de l’activité humaine, depuis la Préhistoire jusqu’à la période antique.

Ces activités sont favorisées par une exploitation ingénieuse du potentiel halieutique (poisson et crustacées) ainsi qu’une mise en valeur des ressources lagunaires disponibles (sel, argile et plantes halophiles… etc.)

قائمة المصادر والمراجع:

Brun, A., (1992). Pollens dans les séries marines du Golfe de Gabès et du plateau des Kerkennah (Tunisie). Signaux climatiques et anthropiques In: Quaternaire .Vol. 3.N. 1 .

César. J., la guerre civile. Livre II. chap. 37.

Drin , A., (2000). Les fouilles de Meninx, résultat de compagne 1997-1998. Africa romana .

Drin, A., (2007). La pourpre de Meninx . Africa .

Farrugio, H., (1975). Le muge (poissons, téléostéens) de Tunisie, répartition et pêche. Contribution à leur étude systématique et biologique. Thèse du doctorat de l’Académie de Montpellier.

Hocquet, J-C., (1982). Le sel et la fortune de Venise, production et monopole.

Jaouadi, S. et al. Analyses polliniques en contexte anthropisé : le cas du site holocène SHM1 (Hergla, Tunisie centrale). Annali dell’Università di Ferrara Museologia Scientifica e Naturalistica, V. 6.

Morel J. P., (1985), La manifacture, moyen d’enrichissement dans l’Italie romaine. in Leveau (ph.) l’origine de richesse dans la ville antique, acte de colloque organisée à Aix-en-Provence.

Muzzolini. A., (1995) . Les images rupestres du Sahara. Toulouse.

Parent, R. (1980). Réflexions sur de présumés modes de pêche préhistoriques, Le Coq Galleux et le Hazoy à Compiègne (Oise), In: Cahiers archéologiques de Picardie. N°7.

Vernet, R., (2004). Le Sahara préhistorique entre Afrique du Nord et Sahel, état des connaissances et perspectives. Paris: édition Sépia.

Zaïbi Ch. et al. (2011) . Évolution du trait de côte à l’Holocène supérieur dans la Sebkha El-Guettiate de Skhira (Golfe de Gabès, Tunisie) à travers sa faune d’ostracodes et de foraminifères. In: Geobios .

Zaïbi, Ch. et al. (2012) . Evolution of the sebkha Dreîaa (South-Eastern Tunisia, Gulf of Gabes) during the Late Holocene: Response of outraced assemblages. In: Revue de micropaléontologie. 55-83–97.

من الاستحكامات الدفاعية الفريدة في قلعة اربيل

نمط (( المباني المتراصة ))

الأستاذ الدكتور محمد طه الاعظمي

العراق - بغداد

إن أكثر ما كان يراود هاجس الانسان ، ومايزال هو البحث عن وسائل يمكن من خلالها ادامة نمط حياته وتأمين حماية فعالة لها ، يدرء بها الاخطار المحدقة به من كل صوب ابتداء من مشاكل البيئة وتقلبات المناخ مرورا بحماية نفسه وأنعامه من أن تقع فريسة للحيوانات المتوحشة وان تصبح لقمة سائغة لها ، وقبل هذا وذاك كان عليه أن يحمي نفسه وعائلته من جيرانه من بني البشر الساكنين معه والمتطلعين الى ممتلكاته بعين الكلالة والطمع وان يدفع خط اعدائه التقليديين سكان المستوطنات الاخرى الذين تستهويهم شهوة السلطة وحب التوسع والسيطرة على الاخرين.

وإزاء تلك المخاوف والهواجس التي كانت تنتاب الانسان ولاتزال فقد عمل جاهدا وبكل وسيلة ممكنة ليجد لنفسه حلولا يدفع بها الاذى عن نفسه وممتلكاته وصولا الى حماية المستوطن الذي يعيش فيه.لذلك ابتكر وسائل دفاعية مختلفة عبر العصور ابتداء من اختيار المسكن المنيع وصولا الى تحصين مستوطنه باجمعه فحفر الخنادق وشيد الاسوار والابراج وغيرها من الوسائل الدفاعية المختلفة.

ومن تلك الانماط الدفاعية التي ابتكرها الانسان هو نمط (المباني المتراصة Cohesive structures System) .

وفي دراسة سابقة لنا اوضحنا فيها اننا نعني بهذا النوع من الاستحكامات استحداث طريقة خاصة في بناء المرافق العمارية للمستوطن وبالتحديد عند الاقسام الخارجية بشكل متلاصق بعضها مع بعض وفق امتدادات يحددها شكل المستوطن ونمط توزيع المراكز الحيوية فيه ، فتؤلف تلك المباني المتراصة حول المستوطن او احيانا حول الاقسام الاكثر اهمية فيه، تؤلف حاجزا دفاعيا فعالا يغنيها عن حفر خنادق أو بناء أسوار حولها([i]). ولزيادة فعالية القوة الدفاعية لذلك الحاجز يصار الى تشييد تلك المباني او على الاقل واجهاتها الخارجية بجدران سميكة ودعامات ساندة تجعل من كل وحدة بنائية حصنا منيعا قائما بحد ذاته .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمط من الاستحكامات الدفاعية له ميزات وخصائص كثيرة شجعت المستوطنين على استخدامه دون بقية الانماط الاخرى ومنها توفير الاموال الطائلة التي كانت ستصرف فيما لو بني سور او حفر خندق حول المستوطن، فهذه من المشاريع المكلفة جدا والتي تتطلب أموالا باهضة لتحضير المواد الاولية او لدفع اجور العمال واتعابهم. كذلك فان استخدام هذا النمط من الاستحكامات فيه توفير كبير للوقت وتوفير في الجهود البشرية الموجهة للبناء ، وفيه يتمكن المستوطنون من تحصين مدينتهم بوقت قصير وبجهود بشرية متواضعة وفي الوقت نفسه فانهم بعلمهم هذا انما يبنون لهم بيوتا يسكنون فيها وجدرانا منيعة يحتمون خلفها.

ومن الخصائص الأخرى لهذا النوع من الاستحكامات هو امكانية بنائه وتنفيذه دون حاجة الى سلطة قوية او ادارة واسعة تشرف على عملية البناء وتقود الجموع المنفذة له كما في بناء الاسوار او حفر الخنادق ، فمن المعروف ان عملية بناء الاسوار حول المدن تتطلب تخطيطا مسبقا تقوم به سلطة قوية وادارة حازمة بامكانها توفير المواد الاولية وقيادة وتنظيم الجموع البشرية المنفذة له ، والتي يستمر عملها لعدة اشهر او عدة سنوات في بعض الاحيان.

أما أهم ميزات هذا النوع من التحصينات فيتمثل في استغلاله لمساحة ارض المستوطن على اكمل وجه دون التفريط بشبر منها .فمن المعروف أن بناء سور او حفر خندق حول المستوطن يعني استقطاع مساحة كبيرة من الارض لاقامة ذلك السور حولها ، بالاضافة الى حجز مساحة اخرى لتكون ارضا مفتوحة يستخدمها المدافعون للحركة والتنقل .اما في هذا النوع من الاستحكامات وفي موقع مدينة اربيل بالذات فان مساحة الارض كانت صغيرة ومحدودة الامتداد مع حافات المرتفع الذي امتدت عليه ، لذلك فان استخدام نمط المباني المتراصة في دفاعات المدينة كان ينم عن ذكاء وفطنة وفهم كبير لاهم ميزاته الا وهي استغلال ارض المستوطن باجمعها دون استقطاع اي قسم منه لبناء سور او حفر خندق ودون هدر اي مساحة من الارض مهما كانت صغيرة ، فقاموا بتشييد بيوتهم على جميع امتدادات الموقع وصولا الى حافات التل ، وبهذه الطريقة تمكنوا من بناء واقامة اكبر عدد من البيوت والمقرات الخدمية داخل مدينتهم، وفي الوقت نفسه ازداد عدد المستوطنين القاطنين في المدينة التي اصبحت تستوعب اعداد غفيرة من السكان تبعا لزيادة عدد البيوت التي تمكنوا من اقامتها داخل مدينتهم .

تأريخ الاستيطان في اربيل

أما قلعة أربيل مدار بحثنا هذا فهي من المواقع الاستيطانية المهمة في المنطقة ويرجع تاريخ الاستيطان فيها الى عصور موغلة في القدم ترجع على الاغلب الى اواسط العصر الحجري الحديث ،أما اقدم اشارة تاريخية للمدينة فترجع الى عصر سلالة اور الثالثة زمن ملكها شولكي (2094 – 2047 ق.م ) الذي ارخ سنة حكمه الخامسة والاربعين بضمه مدينة اربيل مع مدن أخرى إلى سلطانه([ii]). ثم اعاد الملك امار سين(2046 – 2038 ق.م ) فرض سيطرته عليها في سنة حكمه الثانية وصب عليها جام غضبه بعد دحره لتمرد فيها([iii]) . ويبدو انه بعد نهاية حكم سلالة اور الثالثة وتشكل ممالك متفرقة في البلاد فقد اصبحت اربيل في بعض الاوقات تحت نفوذ مملكة اشنونا وبخاصة زمن ملكها نرام سين ( القرن 19 ق.م.) الذي وسع حدود مملكته شمالا لتشمل منطقة قبارا في سهل أربيل([iv]).

ثم ضمت المدينة ومنذ العصر الاشوري القديم ضمن املاك الدولة الاشورية ، واصبحت مركزا لعبادة عشتار التي عرفت هنا باسم ( عشتار اربيل ) وشيد لها في المدينة معبدا كبيرا اطلق عليه اسم (أي.كاشان .كالاما ) . ويذكر عن سنحاريب (704 – 681 ق.م) انه اقام مشروعا اروائيا لمدينة اربيل على غرار مشروعه الشهير لأرواء مدينة نينوى .وبسبب أهمية المدينة فقد اخذت تضاهي العواصم الاشورية التقليدية وبخاصة عندما اتخذها الملك اشوربانيبال ( 668 -627 ق.م ) مقرا له ، حيث عمل على اعادة اعمار سور المدينة ومعبدها الرئيس. وبعد سقوط المملكة الاشورية أفل نجم المدينة وانقطع ذكرها ردحا طويلا من الزمن وصولا الى زمن الاسكندر المقدوني ، حيث يرد ذكر المدينة في المصادر الاغريقية عند حديثها عن الموقعة المشهورة التي دارت في سهولها بين جيوش الاسكندر المقدوني وجيوش الملك دارا الثالث ملك الدولة الاخمينية، والتي عرفت بمعركة كوكاميلا ، والتي خسر فيها دارا المعركة عام (331 ق.م) .ثم يبدأ تأريخ جديد للمدينة في العصر الفرثي عندما اصبحت اربيل من المراكز الادارية المهمة لمملكة حدياب الارامية والتي كان نفوذها يمتد الى الفرات غربا ونصيبين شمالا .واستمر الاستيطان المكثف فيها منذ ذلك التاريخ تقريبا دون انقطاع يذكر حتى انها ذكرت مرارا في كتابات البلدانيين العرب والذين كانوا يطلقون عليها تسمية مدينة( اربل)([v]).

قلعة اربيل واستحكاماتها الدفاعية

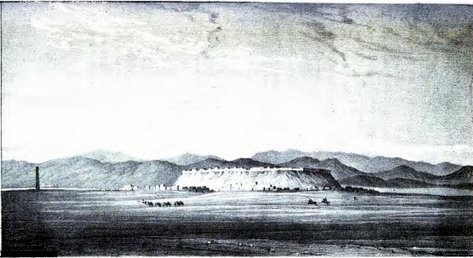

يبدو انه بسبب تتابع الاستيطان في هذه البقعة من الارض فقد تشكل من جراء ذلك تل اصطناعي يصل ارتفاعه الى مايقرب من 27 – 32م فوق مستوى سطح الارض المجاورة له ، اما قمة التل فقد كانت بامتداد اقرب الى أن تكون دائرية غير منتظمة أو بيضوية الشكل ، بابعاد تقرب من 430 ×340 م وبمساحة تقرب من 102,00 متر مربع([vi]) (شكل 1، 2) . ومع ارتفاع التل العالي هذا، فانه يتميز أيضا بشده انحداره الذي يبلغ قرابة 45درجة، مما يجعل من تسلقه والصعود اليه مشكلة بحد ذاتها وتعطي لهذا الموقع ميزة دفاعية تحسب لصالح المستوطنين او المدافعين عنه (شكل 3 ، 4).

وفي مراحل الاستيطان المتأخرة في هذا الموقع، فقد عمد المستوطنون الى استخدام تقنية خاصة لحماية مدينتهم تلك مستفيدين ومستغلين ارتفاع المستوطن وانحدار حافاته ، بطريقة تنم عن فطنة وذكاء وحسن تدبير لامور الحرب والدفاع ، فقاموا من اجل ذلك باللجوء الى نمط خاص من أنماط الاستحكامات الدفاعية ألا وهو (( نمط المباني المتراصة)) ، حيث قاموا ببناء المرافق العمارية المختلفة المتواجدة على المحيط الخارجي للتل ، والتي يصل عددها الى قرابة مئة بيت ، قاموا ببنائها الواحد لصق الاخر بدون ان تتخللها اية فضاءات او مساحات خالية فيما بينها ، كما عمدوا الى ان تكون الجدران الخارجية لتلك المباني بسمك وارتفاع كبير. كذلك فقد شيدوا لصق تلك الجدران ما يشبه الابراج اوالدعامات الساندة من اجل زيادة فعاليتهاالدفاعية ولتحميها في الوقت نفسه من السقوط والانهيار من منحدر التل، فتشكل نتيجة لذلك حاجزا منيعا كانما هو سور مرتفع يحيط بالمدينة ويحميها من كل جانب.( شكل 6 ، 7)

أما الدخول إلى المدينة فقد كان يتم عبر مدخل رئيس فتح عند الجانب الجنوبي من المدينة ( شكل 8 ، 9 ، 10 ) وهناك مدخلين ثانويين فتحا عند الجهة الشمالية والشرقية من المدينة (شكل 11) ، ومن اجل اقامة تلك المداخل فقد عمدوا الى ترك مساحة من الارض خالية من البناء بين بيتين ثم قاموا بتشييد المداخل بطريقة دفاعية متقنة حيث كان واحد منها فقط كبيرا يوصل اليه عبر منحدر ترابي واثنان صغيران يمكن غلقهما بسهولة في الحالات الطارئة .

الأصول الأولى لنمط المباني المتراصة

بينت الكشوفات والتنقيبات الآثارية على أن معرفة واستخدام هذا النمط من الاستحكامات الدفاعية يعود الى عصور موغلة في القدم وأن أشهر وأقدم مثال له في منطقة الشرق الادنى تعود لبدايات العصر الحجري الحديث بحدود الالف السابع قبل الميلاد حيث عثر على النماذج الاولى لهذا النمط من التحصينات الدفاعية المشيدة وفق اسلوب (( ألمباني ألمتراصة )) في موقع جطل هويوك , الواقع في سهل قونية غربي تركيا ( انظر الشكل(12) ، أقيم المستوطن فوق رابية طبيعية مرتفعة شيدت فوقها البيوت وفق طريقة دفاعية مبتكرة اذ كان كل مرفق عماري ملاصقا للبيت المجاور له، بحيث كان الموقع خاليا من الشوارع والازقة الفاصلة بين البيوت ويندر فيه وجود فضاءات واسعة مكشوفة، اضافة الى أن الجدران الخارجية للمباني كانت خالية من الابواب والشبابيك اذ كان الدخول اليها والانتقال بين بيت واخر يتم عبر سلالم خشبية توصل الى سطح الدار ومنها عبر منافذ صغيرة تقع اسفل افريز السقف تفضي الى داخل المنزل ،وفي الوقت نفسه يمكن الاستفادة من تلك النوافذ الصغيرة لاغراض الاضاءة والتهوية ، ومن خلالها ينحدر الى داخل الدار بواسطة سلم خشبي موضوع عادة لصق الجدار الجنوبي . ولكل بيت مثل هذا المدخل في السقوف التي شيدت بارتفاعات متباينة من منزل لاخر لتيسير الدخول والخروج منها ولتسمح في الوقت نفسه لاشعة الشمس من النفاذ عبر فتحات التهوية والانارة بشكل افضل مما لو كانت السقوف بارتفاع واحد([vii]).

وفي أوقات الأزمات وعند تعرض المستوطن الى اعتداء خارجي فان السلالم الخشبية الخارجية ترفع الى السطح وتصبح واجهات البيوت الخارجية بمثابة سور منيع يحد من تقدم المهاجمين والدخول الى المستوطن . وطبقا لما ذكره منقبوا الموقع فان النظام الدفاعي هذا كان ناجحا وفعالا بشكل مؤكد ، وذلك من خلال عدم العثور على ادلة اثرية بداخله تشير الى تعرضه لهجوم عنيف او تخريب متعمد لمدة تزيد على 800 سنة على الأقل([viii]).

إن أسلوب البناء الدفاعي المستحكم وفق هذا النمط الموسع الذي يشمل جميع انحاء ومرافق المستوطن لم يستخدم في بلاد الرافدين ، بل كان نمط بناء (( المباني المتراصة )) في العمارة العراقية القديمة مستخدما على نطاق محدود لاقسام خاصة من بعض المستوطنات ، والتي يبدو لنا انها كانت تمثل القسم الحيوي في الموقع ، او انها شيدت عند الجانب –او الجوانب- الضعيفة من المستوطن لغرض زيادة تحكيمه وليصبح الموقع تبعا لذلك منيعا ومستحكما من جميع جهاته .

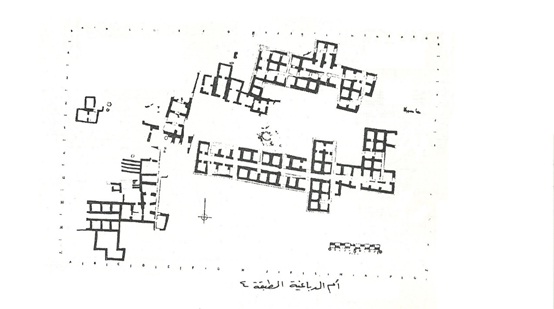

ومن نماذج (( المباني المتراصة )) ما عثر عليه في موقع (ام الدباغية) ، من عصر حسونة في الالف السادس قبل الميلاد. يقع المستوطن في منطقة سهلية مكشوفة في البادية الشمالية الغربية على بعد 15 كم تقريبا غرب مدينة الحضر وهي ارض منبسطة غير محمية بعوارض طبيعية أو بأي شكل من اشكال التحصينات الدفاعية الاخرى، لذلك فقد ابتكر سكان المستوطن (وبخاصة في الطبقة 3 و 4 منه) نمطا جديدا في تشكيل الوحدات العمارية وتوزيعها على ارجاء المستوطن ، حيث كان القسم المركزي منها عبارة عن ساحة مكشوفة كبيرة يتوزع على جانبها الغربي عدد من الغرف وبيوت السكن ، اما الجهات الثلاث الاخرى المحيطة بالساحة فتضم مجمعين بنائيين شيدا بطريقة فريدة من نوعها ، تذكرنا باسلوب نمط بناء المساكن في جطل هويوك . (انظر الشكل 13) . اما المجموعة البنائية الشمالية فهي بطول 25 م . وتقع المجموعة البنائية الاخرى بامتداد الجهة الجنوبية والشرقية وهي بطول 30م . المجمعان البنائيان بعرض واحد تقريبا يبلغ 6.45 م وتصميمهما الداخلي يبدو وكانهما بنيا وفق اسلوب ونظام موحد خاص .

يتألف التصميم الداخلي لكلا المجمعين من الغرف الصغيرة تصل الى 30 غرفة تقريبا بمساحة 1.50×1.75 م مبنية بشكل صفين متجاورين من الغرف الواحدة لصق الاخرى بدون ابواب او منافذ تفضي بينهما، وبجدران خارجية سميكة مبنية بالطوف بسمك 50 سم ، وهي خالية من الابواب والشبابيك او اي منفذ اخر يطل على الخارج وبخاصة من جهة جدرانها الخارجية المطلة على الجانب البعيد للساحة والمواجهة لحافات المستوطن الخارجية ، وضمن تصميم المجمعين فقد بني صفين من الغرف بعرض 4.50 م تخرج عن جانبي البنائين بصفين من الغرف ايضا (4 م) فيما يشبه البرج وسط المجمع هذا. ربما استخدمت مرافقهما لأغراض سكنية([ix]).

إن عدم وجود منافذ خارجية لهذين المجمعين يحمل على الظن بان الدخول اليها كان يتم عبر منافذ خاصة فتحت في سقوفها أو فتحت عند الاقسام العليا من الجدار، وان الصعود اليها كان يتم عبر سلالم خشبية متحركة ترفع عند الحالات الطارئة . وعلى الاغلب فان الغرض من بناء المجمعين بهذه الطريقة انما يعود لتشديد الحماية على ساكنيه او لتوفير حفظ امين للمواد المخزونة فيه ، ومنع الدخول اليه الا من قبل الاشخاص المخولين بذلك ، ومن خلال الساحة المركزية عن طريق عدد محدود من المداخل ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان بناء المجمعين بهذا الامتداد واحاطتهما بالساحة المكشوفة كان يوفر حاجزا لصد الرياح العاتية والباردة التي تهب على هذا المستوطن المكشوف في العراء .

ومهما يكن الغرض من تشييد هذه البنايات ، كأن تكون مخزنا عاما او خاصا او لاغراض معاشية سكنية فان اسلوب تشييدها كان اسلوب عماري مبتكرا ينم عن تنظيم اداري جماعي متقدم ، كما يدل على تطور في الفكر التصميمي والعماري لتخطيط المستوطنات وفي توزيع مرافقها العمارية وفي اشكال وتصاميم العمائر ذات الوظائف التخصصية لتتلاءم مع حاجات المستوطنين ورغباتهم وطرق تفاعلهم مع بيئتهم .

ويبدو أن طريقة بناء (( المباني المتراصة )) المستحكمة هذه قد عرفت بشكلها المحدود هذا في تلك الفترة الزمنية (وهي الفترة الواقعة بين عصر جرمو – حسونة وعصر حسونة ) , اذ عثر على مباني مشيدة على وفق هذا التصميم في موقع (يارم تبة 1 ) من الالف السادس ق.م .وتقع تلول يارم تبه غرب الموصل جنوب جبل سنجار وعلى بعد 7 كم تقريبا جنوب غرب تلعفر ، اذ عثر في الموقع عند الطبقة الخامسة منه على بقايا بنائية مشيدة وفق تخطيط مضلع ، كانت عبارة عن عدد من المجمعات السكنية بلغ عددها اكثر من 12 مجمعا ، تفصل بينها ازقة ملتوية ضيقة . ومن اهم تلك المجمعات المجمع رقم واحد الذي يقع قرب الزاوية الشمالية الشرقية للمستوطن . المجمع ذو تخطيط بنائي خارجي يشبه ماعثر عليه في موقع ام الدباغية ، وهو يمتد من الشرق الى الغرب ، مفصول عن بقية المنشات العمارية وبخاصة من الجنوب بزقاق عرضه اكثر من 2 م .

يتألف المجمع رقم واحد من أكثر من 14 غرفة صغيرة رصفت بصفين متجاورين بطول بلغ اكثر من 16 م وبعرض 6 م . اما احجام الغرف فكانت 12 غرفة منها بمساحة 2.40×2 م ،أما الغرفتان عند النهاية الشرقية فكانت بمساحة 2×1.5م للمجمع مدخل واحد فقط وهو يفضي الى الغرفة الركنية الجنوبية الغربية([x]). (انظر الشكل 14) إن عدم وجود ابواب او منافذ خارجية لهذا المجمع توحي على أغلب الظن بان الدخول اليها يتم على الاغلب عبر منافذ في السقوف أو عبر منافذ في اعلى الجدار شبيهة بنمط مباني موقع ام الدباغية ، كذلك يبدو ان هذه الطريقة في البناء واستخدام نمط (( المباني المتراصة)) لاغراض تخزينية او لخدمة وظائف عامة او خاصة اضحت متداولة الاستخدام في عصر حسونة ، وربما توضح نتائج التنقيبات في المستقبل عن امثلة اخرى لهذه الابنية في مناطق اخرى من شمال العراق .

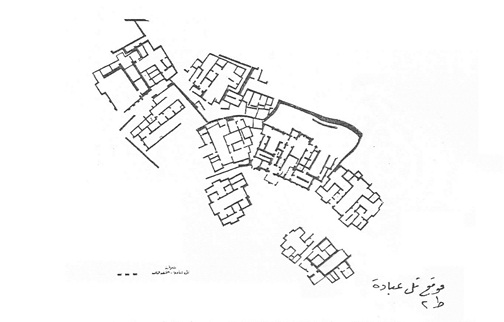

تعددت بعد هذه الحقبة الانماط الخاصة باستحكامات (( المباني المتراصة)) واخذت أشكالا وأنماطا أوسع من السابق واكثر دقة وتنظيما . فمن عصر العبيد(الالف الخامس ق.م) ومن موقع تل عبادة الطبقة الثانية منه ، وهو مستوطن زراعي يقع عند الجانب الشرقي لنهر ديالى على بعد 12 كم تقريبا جنوب شرق ناحية السعدية ، يقرب ارتفاعه من 3,50م عن مستوى سطح الارض انتشر على سطحه عدد من الوحدات البنائية المبنية من اللبن بلغ عددها قرابة 12 وحدة بنائية . يبدو من مخطط توزيع مرافقه أن عددا من الوحدات السكنية التي كانت تحتل الجزء المركزي من التل قد بينت بشكل فريد من نوعه ، اذ بينما كانت جميع الوحدات السكنية الاخرى مفصولة بعضها عن بعض بشوارع وازقة مختلفة الاتساع فان هذه الوحدات المركزية المتكونة من خمس بنايات قد شيدت وهي متجاورة ومتلاصقة مع بعضها، تمتد من الشرق الى الغرب وفق نمط ياخذ شكل امتداد وانحناء حافة التل (شكل 15). ويبدو من اسلوب تراصف الابنية وطريقة بنائها انها قد صممت وفق تخطيط مسبق يهدف الى فصل هذا القسم من المستوطن عن بقية المرافق البنائية الاخرى ، حتى انهم قاموا بغلق المنافذ او الفراغات بين بعض الابنية وخاصة من جهة الغرب ، وذلك بمد جدران الابنية على الجانبين لترتبط فيما بينها ، ولتصبح في نهاية الامر حاجزا منيعا متصلا بدون انقطاع .

كذلك يبدو أن سكان المستوطن عمدوا الى زيادة دفاعات احدى تلك المباني المتراصة ، وهو المبنى الاكبر والاوسع مساحة والذي يضم ثلاث ساحات داخلية، وفيه تم تشييد جدار اضافي سميك احاط بالمبنى على مبعدة من جداره الخارجي بمسافة تقرب من 5 - 7 م ، كذلك تميزت الجدران الخارجية للمرافق العمارية الاخرى الواقعة الى يساره بسمكها الواضح الذي يعادل ضعف سمك الجدران الداخلية تقريبا . لذلك فمن المحتمل ان يكون هذا البناء المستحكم مبنى سكنيا لعائلة متنفذة في المستوطن([xi]) .

كذلك فان من ضمن مخطط الابنية المتراصة هذه في موقع تل عبادة ، ان مداخلها جميعا تفضي الى مركز المستوطن وليست لها مداخل اخرى من الجهة الأخرى المطلة على المنطقة الممتدة خارج المستوطن ، بحيث شكلت الجدران الخارجية المبنية الواحدة لصق الاخرى - بدون ابواب اوشبابيك – ما يشبه سورا او حاجزا صلدا يحميها من الاخطار الخارجية او حتى لغرض امني داخلي .

أما أكثر نماذج الاستحكامات الدفاعية المشيدة على وفق نمط (( المباني المتراصة )) تطورا وسعة ، فاننا نجده في موقع ( تبه كورا الطبقة 11 أ ) التي ترجع بتاريخها الى عصر الوركاء في الالف الرابع قبل الميلاد(شكل16) . يقع تبه كورا على بعد 22 كم تقريبا شمال شرق الموصل ،وهو بارتفاع يقرب من 22م فوق مستوى الارض ويرجع تاريخ اقدم استيطان فيه الى عصر حلف في الالف الخامس قبل الميلاد. أما الطبقة السكنية مدار بحثنا هذا (11أ) فهي طبقة مهمة واسعة تنتشر فيها بنايات ذات تخطيط مستطيل كبيرة الحجم ، ويحتل المعبد موقعا منعزلا عند الجانب الشرقي منها وتحتل بناية (البيت المدور) موقعا وسطا في المستوطن ، وهذه الطبقة استنادا الى رأي منقبو الموقع ، قد اعتبرت حصنا او قلعة دفاعية كبيرة اكثر من كونها مركزا دينيا او زراعيا مسالما .

اتبع مستوطنو تبه كورا اسلوب (( المباني المتراصة )) لحماية التل من الجانب المتميز بانحداره الطفيف الذي يمكن تسلقه بسهولة ، اي عند الجانب الاضعف استحكاما للموقع . وتؤلف تلك الابنية بمجموعها ما يشبه سورا دفاعيا للموقع تتخله منافذ محصنة تحد وتسيطر على عمليات الدخول والخروج منه .

ففي القاطع الجنوبي الشرقي القريب من حافة التل ، بنيت البيوت السكنية وهي تلاصق بعضها بعضا بدون فراغات او فضاءات بين بيت واخر ، تطل واجهتها نحو الداخل اما جهتها الخارجية فانها تشرف على سفح التل خالية من الابواب والنوافذ لتؤلف كتلة بنائية متسلسلة متراصة تشبه في شكلها ووظيفتها شكل سور دفاعي للموقع([xii]) .

كذلك فقد شيدت المباني عند القاطع الشرقي من المستوطن بنفس اسلوب البناء هذا وقد عمد المستوطنون الى ترك مساحة من الارض مفتوحة بين كتلتين بنائيتين اصبحت فيما بعد بوابة هذا المجمع ، وشكلت المباني على جانبيها ما يشبه الابراج الكبيرة المطلة على مدخل البوابة وعلى الممر الذي يتوسطها . ويبدو من نتائج تنقيبات الطبقات السابقة واللاحقة لهذا الموقع ان هذا المكان بالذات قد استمر استخدامه كممر او بوابة للموقع ، كذلك يظهر من تخطيط الكتلة البنائية على جانبي هذه البوابة عناية كبيرة في تحكيم جدرانها الخارجية وبنائها بسمك اكبر من بقية الجدران ،اضافة لذلك فقد بنى لصقها جدار ثان لزيادة سمكه وتقوية دفاعاته([xiii]) .

أما المدخل الثاني للمستوطن فيقع عند الحافة الجنوبية الشرقية . وهنا ايضا شيدت جدران المباني المطلة عليه بسمك مبالغ فيه ، كما أن أرضية المدخل هذا قد بلطت بكسر من الحجارة مما يوحي باهميته وكثرة استخدامه ، علما ان منحدر التل امام هذا المدخل كان سهل الانحدار وقليل الارتفاع وهو افضل مكان للصعود والنزول من الموقع ، الا أنه مع افضليته هذه فقد اصبح ضعيفا من الناحية الدفاعية حيث يسهل الارتقاء اليه والتوغل الى المستوطن لذلك كانت هذه الابنية المتراصة المشيدة في هذا القسم بالذات والمداخل المنيعة التي تتخللها افضل وسيلة دفاعية يمكن اتخاذها في الموقع([xiv]) .

هوامش البحث :

([1]) الاعظمي , محمد طه الاسوار والتحصينات الدفاعية في العمارة العراقية القديمة رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الاداب _ جامعة بغداد , 1992 ,ص 60

([2])Sigrist,M. and Gomi,T. The Comprehensive Catalogue of Published Ur ш Tablets, U.S.A , 1991 ,P.324

([3])Ibid. P. 325

([4]) باقر, طه مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة بغداد, 1986, ص 419 ,591

([5])- Unger,E. ((Arbailu)), RLA 1, Leipzig , 1928-1932, P P.141-142

Novacek,K. ((Research of Arbil Citadel, Iraqikurdistan,First Season)) PamatkyArcheologick, vol.XCIX, 2008, P.260

ساكز ,هاري عظمة بابل , ترجمة عامر سليمان , الموصل , 1979 , ص154

عواد , كوركيس (( نبذة تاريخية في اصول اسماء الامكنة العراقية )) , مجلة سومر ,1952, ص250

([6]) Novacek,K. Op.Cit. P.262

([7]) Mellaart,J. GatalHuyuk A Neolithic Town in Anatolia, London ,1967, P.53,68

([8]) Mellaart,J Earliest Civilizations of the Near East , London , 1965, P. 82

([9]) Kirkbride, D. ((Umm Dabaghiya)) , IRAQ ,vol.34, 1973, PP.206 - 207

([10]) Merpert,N. and Munchaev,R.M. (( Excavations at YarimTepe First Priliminary Report )) , SUMER,vol. 25. 1969 , P. 126 -127

Merpert,N. andMunchaev, R.M. ((Early Agricultural Settlements in the SingarPlain,Northen Iraq)) , IRAQ,vol.35, 1973, PP.97-98

([11]) Jasim,S.A. (( Excavations of Tell Abada, A Preliminary Report )) ,IRAQ , vol.45,1983, P.173

Roaf,M. (( Ubaid Houses and Temples )) SUMER,vol.43, 1984, PP.86-87

([12]) Tobler,A. Excavations at TepeGawra, vol.2, U.S.A, 1950, P.18,451

([13]) Ibid. P.18

([14]) Ibid. P.19

الأشكال

شكل ( 1) لوحة لقلعة اربيل في القرن الثامن عشر

شكل (2) صورة جوية لقلعة اربيل

شكل (3) الجدران الخارجية والدعامات الساندة لها

شكل (4) منظور من الاعلى قرب البوابة الشمالية .يلاحظ شدة انحدار سفح التل

شكل (5) زقاق داخل القلعة

شكل ( 6) يلاحظ طريقة البناء برصف البيوت الواحدة لصق الاخرى دون وجود اي فضاءات بينهما

شكل ( 7) جانب من الواجهة الخارجية لمبنى القلعة، يلاحظ سمك الجدران الخارجية ، وشدة انحدار التل

شكل ( 8) البوابة الجنوبية بعد الصيانة

شكل (9) صورة جوية للبوابة الجنوبية والقسم الجنوبي من القلعة

شكل (10) صورة جوية للقسم الجنوبي الغربي

شكل (11) صورة جوية للقسم الشمالي الشرقي

شكل ( 12) موقع جطل هويوك

شكل (13) موقع أم الدباغية

شكل (14) موقع يارم تبه 1

شكل (15) موقع تل عباده

شكل (16) موقع تبه كورا

مراحل وخصائص تطور الأسرة الجزائرية:

من أجل فهم وتفسير التحولات الحاصلة

د. عتيقة حـــرايرية / جامعة الجزائر-2

أ. نعيمـــــــــة طبال / أبو القاسم سعد الله

ملخص:

نحاول في هذا المقال رصد أهم المراحل الأساسية التي مرت بها الأسرة الجزائرية تبعا للوضع الذي مرت به البلاد تاريخيا وسياسيا، وثقافيا واجتماعيا، كما أن الحديث عن الخصائص السوسيولوجية للأسرة، يقودنا حتما إلى إبراز سمات النموذج الاجتماعي الثقافي للأسرة الجزائرية التقليدية التي انبثقت منها الأسرة الجزائرية المعاصرة المتحولة، في محاولة لفهم أنماط السلوك الفردية والجماعية، وتفسير التحولات والتحديات التي شهدها ويشهدها المجتمع الجزائري، حيث سنعمل على مناقشة وتحليل مراحل وخصائص تطور الأسرة الجزائرية عبر المراحل التالية:

- الأسرة الجزائرية قبل الإستعمار وخصائص الأسرة التقليدية الممتدة،

- الأسرة الجزائرية أثناء الإستعمار التهديدات والتحديات التي واجهت الأسرة التقليدية الممتدة،

- الأسرة الجزائرية بعد الإستقلال وخصائص الأسرة النووية.

الكلمات المفتاحية: الأسرة، الأسرة الجزائرية، الأسرة التقليدية الممتدة، الأسرة النووية.

Abstract:

In this article, we attempt to identify the most important stages of the Algerian family in accordance with the historical, political, cultural and social situation of the country. The discussion of the sociological characteristics of the family leads us to highlight the social and cultural model of the traditional Algerian family, In an attempt to understand individual and collective patterns of behavior and to explain the transformations and challenges experienced by Algerian society. We will discuss and analyze the stages and characteristics of the development of the Algerian family through the following stages:

- The Algerian family before colonialism and the characteristics of the extended traditional family,

- The Algerian family during colonialism Threats and challenges faced by the extended traditional family,

- The Algerian family after independence and the characteristics of the nuclear family.

Keywords: family, Algerian family, extended traditional family, nuclear family.

عرف المجتمع الجزائري منذ أوائل القرن التاسع عشر، تغيرات اجتماعية كبرى بفعل تدخل الاستعمار الاستيطاني، ثم بفعل تنفيذ المخططات التنموية التي أشرفت عليها الدولة الوطنية. حيث حملت تلك التغيرا ت تحولات نوعية في مجتمعٍ ظل لقرون عديدة يحافظ على نمط وأسلوب حياته، إلى مجتمع آخر يتميز بخصائص اجتماعية وثقافية تمثل تهديدا وتحديا لخصائص المجتمع الأول، والتي طالما كانت سبب صموده وبقائه مع كل التهديدات والتحديات التي واجهته. خاصة وأن معظم التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري، لم تكن عفوية ولا ذاتية، بل كانت ناتجة أساسا عن احتكاك ثقافي، كما أنها كانت عنيفة وتمت في ظرف زمني قصير نسبيا. من هذا المنطلق، تنبع حتمية دراسة التغيرات التي عرفتها الأسرة الجزائرية، وضرورة ربطها بمسيرة التحول والتغير الثقافي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل.

لطالما كانت الأسرة محل إهتمامٍ كبيرٍ من طرف الباحثين والمعنيين بالشؤون والسياسات الاجتماعية، نظرا للديناميكية التي تمتاز بها ضمن السياق التاريخي والاجتماعي. ولأن الأسرة التي هي نتاج إجتماعي، تعكس دائما صورة المجتمع الذي تتواجد فيه، وهي تقع في قلب الرباط الاجتماعي بإعتبارها المؤسسة الرئيسية الأولى في العملية الاجتماعية، وكل ما ينتج عنها من روابط وتفاعل واتصال. والمجتمع الجزائري، ككل المجتمعات، عرف تغيرات وتحولات كبيرة، كان لها الأثر الكبير في تحديد وتوجيه سلوكات الأفراد والجماعة، الأمر الذي نتج عنه تحولات وتغيرات هامة في مكانة وأدوار الأفراد والأنساق داخل المجتمع وعلى كل المستويات لاسيما الأسرة.

لكن الإلمام بواقع الأسرة الجزائرية اليوم لا يمكن في الحقيقة إدراكه إلا من خلال معرفة التحولات التي عرفتها الأسرة الجزائرية المعاصرة، عبر مراحل تطورها وخصائص كل مرحلة، والتي لا نستطيع إدراكها دون الإلمام بالخصائص السوسيولوجية للعائلة أو الأسرة التقليدية، ولا نقصد هنا أننا سوف نتطرق إلى تاريخ نشأة الأسرة في المجتمع الجزائري، لصعوبة تحقيق ذلك، لأسباب التالية:

- انعدام المصادر العلمية حول نشأة الأسر في المجتمعات الإنسانية،

- ثم إن المجتمع الجزائري لا يختلف عن غيره من المجتمعات في صفة الإنسانية.

تُلمح الكثير من الدراسات، ومنها دراسة الأستاذ بوتفنوشت أن الأسرة الجزائرية اليوم أصبحت تختلف كليا عما كانت عليه من قبل، ففي 1962 كان النمط السائد هو العائلات الكبيرة التي تضم من جيل إلى ثلاثة أجيال، وتبعا لحدود إمكانية السكن. أما في سنة 1977 فإن نمط العائلات قد تغير إلى نطاق محدود، وقد كان لتصنيع السريع وحركة العمران وترشيد أجهزة الإنتاج هي أساس التحولات التي لحقت بالمجتمع والأسرة(1). بناءً على كل ما سبق، سوف نعمل في هذه الورقة على عرض المراحل الأساسية التي مرت بها الأسرة الجزائرية تبعا لوضع البلاد التاريخي والسياسي، والثقافي والاجتماعي، حيث أن الحديث عن الخصائص السوسيولوجية للأسرة، يقودنا إلى إبراز سمات النموذج الاجتماعي الثقافي للأسرة الجزائرية التقليدية(1) التي انبثقت منها الأسرة الجزائرية المعاصرة المتحولة، في محاولة لفهم أنماط السلوك الفردية والجماعية، وتفسير التحولات والتحديات التي يشهدها المجتمع الجزائري اليوم. حيث سيتضمن المقال مناقشة وتحليل مراحل وخصائص تطور الأسرة الجزائرية عبر المراحل التالية:

- الأسرة الجزائرية قبل الإستعمار وخصائص الأسرة التقليدية الممتدة،

- الأسرة الجزائرية أثناء الإستعمار التهديدات والتحديات التي واجهت الأسرة التقليدية الممتدة،

- الأسرة الجزائرية بعد الإستقلال وخصائص الأسرة النووية.

أولا- الأسرة الجزائرية قبل الإستعمار:

شكلت القبائل، العشائر، والأسر الأبوية الممتدة، الوحدات الاجتماعية القاعدية لهيكل المجتمع الجزائري التقليدي قبل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، كما خضعت العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبين الفئات الاجتماعية لنظام القانون الإسلامي المالكي، إلى جانب الأعراف والتقاليد والعادات السائدة. أما مؤسسات المجتمع الأهلي، وعلى رأسها المساجد والزوايا فكانت بمثابة مراكز إشعاع ثقافي وتعليمي وتربوي، وتمثل دور مؤسسة الأوقاف في توفير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مثل المدارس، المعاهد والمساجد..وغيرها، كما أدت الطرق الصوفية دورا سياسيا واجتماعية دفاعيا مهما، خاصة في فترات الاضطراب السياسي.

على المستوى الاقتصادي هيمن الطابع الزراعي الرعوي على الإنتاج الاقتصادي، أما النشاطات التجارية والصناعية فكانت مكملة له. وقد تميز الاقتصاد في المجتمع الجزائري التقليدي بارتكازه على الاقتصاد المنزلي الذي يتسم بالتموين والاكتفاء الذاتي، حيث يقوم أفراد الأسرة الذين يعملون جماعيا بتوفير احتياجاتهم من المنتوجات الزراعية، ومنتجات الصناعة اليدوية التي يحتاجون إليها. أما الساحة السياسية فقد طغت عليها العلاقات المصلحية التي تربط مختلف الأطراف المالكة لأجزاء الشرعية والسلطة والنفوذ في المجتمع، والمتمثلة في السلطة المركزية )العهد التركي) من جهة، والقبائل ممثلة في أرستقراطيتها القبيلة والطرقية من جهة أخرى. هذه الظروف شكلت الوضعية التي كان عليها المجتمع الجزائري عشية الغزو الفرنسي، فما هي خصائص الأسرة الجزائرية في تلك الحقبة؟ وما هي التغيرات التي عرفتها؟

- الأسرة الجزائرية التقليدية هي أسرة ممتدة، الأسرة الجزائرية قبل الاستعمار عائلة متوسعة تعرف نمط الأسرة الممتدة التقليدية، أين تعيش العديد من العائلات الزواجية مع بعضها البعض، وهي تضم أكثر من جيلين إثنين وتشمل الأجداد والأباء والأبناء (الأحفاد). وقد يكون تركيب الأسر الممتدة التقليدية ذات إمتداد عمودي أي تضم أسرة الأب، التي تمثل النواة، وأسر أبنائه المتزوجين. أو ذات إمتداد أفقي وتشمل إتحاد أسر الإخوة بعد وفاة أبيهم، وبالطبع مع أبنائهم المتزوجين. وفي نفس السياق يقول بوتفنوشت أن الأسرة الجزائرية التقليدية هي " أســــــــــــــــــــــرة كبيرة أو ممتدة يعيش فيها عدد كبير من الأسر الزواجية تحت سقف واحد، ويسمى المسكن بالدار الكبرى عند سكان الحضر، وبالخيمة الكبرى عند أهل البدو، أين نجد من عشرين إلى ستين فردا يعيشون جماعيا، أي من ثلاث إلى أربع إلى خمسة أزواج أو حتى أكثر، ولكل منها من ثمانية إلى عشرة أبناء "(2).

- الأسرة الجزائرية التقليدية هي أسرة كبيرة الحجم يجمعها مجال واحد، الشيئ الأخر الذي يميز الأسر الممتدة التقليدية كنمط وحيد وسائد خلال مرحلة ما قبل الاستعمار هو كبر حجمها، بعدد افرادٍ فاق الخمسين فردا، وكذا وحدة المجال وهو السكن الموحد أو المنزل الواحد الذي كان يلعب دورا هاما في تحقيق التضامن والتلاحم فيما بين أفرادها. كما أن توسيع حجم الأسرة كان يؤمن لها الحماية والأمن الاقتصادي بواسطة كثرة الإنجاب.

- الأسرة الجزائرية التقليدية هي أسرة هرمية على أساس السن والجنس، بناءً على هذه الخاصية " يحتل الأب رأس الهرم، ويكون تقسيم العمل والنفوذ والمكانة على أساس الجنس والعمر(3)"، وعليه فقد ارتكزت السلطة بيد كبار السن وعلى رأسهم رب الأسرة. حيث مَارس الكبار سلطتهم على من هم أصغرهم سنا، وكانوا ينتظرون منهم على دوام الطاعة والامتثال، حيث يخضع الأصغر سنا بالضرورة لمن هو أكبر سنا. كما تركزت السلطة الأسرية في يد الذكور. وترتب عن هذا كله، شكلا هرميا سلميا لتوزيع السلطة، وعلاقات اجتماعية تراتبية، وتقسيما للفضاء الاجتماعي فضاءا عاما مخصصا للرجال وممنوعا على النساء، وفضاء خاص داخل البيت يحرم على الرجال المكوث فيه طويلا في النهار.

- الأسرة الجزائرية التقليدية هي أسرة أبوية، في الواقع لا يمكن التحدث عن النظام الأبوي دون التطرق إلى النظام الأوسع الذي ينبع منه، وهو النظام البطريكي(أو البطريقي) هذا الأخير الذي ارتبط بالأسرة الجزائرية منذ القدم، أين كان النظام القبلي هو الطابع المميز للمجتمع الجزائري، إذا كان شيخ القبيلة هو الذي يتكفل بالإشراف على جميع القضايا الاجتماعية، بالاعتماد على قوة الأعراف والعادات المتوارثة عن السلف. في النظام الأبوي نجد الأب يحتل المركز الأول داخل الجماعة وهو صاحب النزعة السلطوية الشاملة التي ترفض النقد، وانطلاقا من هذه الميزة التي يخولها له العرف والعادات، فإنه يسعى على وحدة الملكية وإلى تماسك الجماعة، كما أنه ينوب عن أفرادها ويمثلهم في جميع المعاملات. في حين كان الجد هو القائد الروحي للجماعة العادية، ينظم فيها أمور تسيير التراث الجماعي. كما أن النسب فيه ذكوريا والانتماء أبويا والميراث ينتقل في خط أبوي، من الأب إلى الإبن الأكبر حتى يحافظ على الطبيعة اللا إنقسامية للتراث.

- الأسرة الجزائرية التقليدية هي وحدة اجتماعية – اقتصادية غير منقسمة، إن تماسك الأفراد داخل هذه البنية الاجتماعية نابع أساسا من رابطة الدم، خاصة وأن طبيعة النشاط الممارس يضمن وحدة العائلة وتلاحمها، فالأسرة الممتدة التقليدية تميزت بإدارة شؤونها الاجتماعية والممارسة في العمل الزراعي على تعاونية جماعية دون أن يكون هناك تحديد لحقوق الأفراد في ملكيتها، حيث يمثل الأفراد هنا قيمة اقتصادية في الأسرة ومصدرا للدخل بالنسبة لها. على هذا الأساس فإن نوع الملكية الذي كان سائدا هي الملكية العائلية، وهي ملكية خاصة وليست ملكية فردية. في هذا المعنى يعرف العيد دبزي وروبير ديكلوتر الأسرة الجزائرية التقليدية بأنها "جماعة منزلية تدعى »العائلة« مكونة من الأقارب القريبين الذين يشكلون وحدة اجتماعية - اقتصادية قائمة على علاقات الالتزام من تبعية وتعاون.(4)"

- الأسرة الجزائرية التقليدية أساسها التضامن، لقد ساهمت وحدة البنية الاجتماعية-الاقتصادية التي ميزت المؤسسة الأسرية في تلك الحقبة في بناء نظام التضامن الأسري في الأسرة الجزائرية التقليدية ودعمته، ولعبت الدار الكبيرة التي جمعت أعضاء الأسرة، دورا هاما في تحقيق هذا التضامن، في هذا السياق نجد أن الأباء يمنحون الأمن والحماية في وضع من التعاون الدائم، الذي كان حاضرا بقوة خاصة لما كانت الأسرة تعمل على توفير التربية والأمن للفرد، بالمقابل يعمل الأفراد على إظهار تضامنهم وولائهم للإسرة.

- الأسرة الجزائرية التقليدية مبنية على أساس نظام القرابة، ان خاصية التضامن الأسري هي بالدرجة الأولى ميزة البناء الاجتماعي الريفي القائم على أساس نظام القرابة، إذ تجمع أفراد الأسرة الواحدة رابطة قرابة الدم والانحدار من نسب واحد، ومن حيث الروابط الأسرية نجد أنها كانت قائمة على أساس القرابة التي تشكل مصدر موارد الأسرة ككل، وقد كان الفرد في الأسرة الممتدة التقليدية في خدمة نظام القرابة والأسرة وعليه فإن العلاقات كانت تبنى على أساس معنوى آلي، وليس كما هو الحال في نمط العلاقات السائدة اليوم، والتي أصبحت تأسس على مبدأ اختيار الأفراد، بمعنى انها أصبحت فردية، كما أن القرابة اليوم أصبحت تمثل مصدرا للفرد وحده، وعليه فقد أصبح في المجتمعات غير التقليدية كل من الأسرة ونظام القرابة في خدمة الفرد.

- الأسرة الجزائرية التقليدية أسرة متعددة الزوجات، ينتشر نظام تعدد الزوجات في كثير من المجتمعات الإنسانية، منها تلك الواقعة ضمن المحيط الثقافي العربي الإسلامي، أين تبدو آثار الدين الإسلامي واضحة في تنظيم المجتمع، وتنظيم مؤسسة الأسرة ومؤسسة الزواج(5) ، وتتكون الأسرة متعددة الزوجات من زوج واحد وأكثر من زوجة واحدة بالإضافة إلى الأطفال " ولابد أن تكون تلك الزيجات شرعية أي تتم بموافقة المجتمع، ولابد أيضا أن يكون للزوج أكثر من زوجة واحدة في نفس الوقت وليس في أوقات متعاقبة" (6).

ما يميز الأسرة الجزائرية التقليدية أيضا ظاهرة الزواج الداخلي، وفي وصف هذه الظاهرة يقول الأستاذ عبد الغني مغربي " الواقع أن الضعالة، وأعني به الزواج بين أفراد الجماعة الأصلية، يبدو ضروري في المجتمع المغربي، فالضعالة تعتبر ضرورة في الواقع لا مسالة موصى بها فقط، فالأمر في هذه الحالة يتعلق بقرابة العصب الثنائية، أي قرابة من جانب الأم وقرابة من جانب الأب الذي ليس هو سوى ابن العم الشقيق لزوجته(7) "، حيث يعكس الزواج الداخلي ميل الجماعة) العائلة، العشيرة أو القبيلة( لتمتين الروابط بين أفرادها وابقاء الإرث في حوزتها، عكس الزواج الخارجي الذي تهدف الجماعة من ورائه إلى إحراز مصالح، اجتماعية، اقتصادية أو سياسية من جماعات أخرى خارجية.

- الأسرة الجزائرية التقليدية تقدس القيم الروحية والاخلاقية، لطالما كانت القيم الروحية والاخلاقية محل إهتمام الأسرة التقليدية الممتدة، والتي فرضتها الوظيفة المنوطة بها، فهي مطالبة بالحفاظ والمحافظة على التقاليد الأسرية والدينية، وذلك من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، فالملاحظ أن القيم الروحية والأخلاقية كانت مفضلة على القيم المادية. عملت الأسرة الجزائرية التقليدية على تنمية روح الضمير الخلقي في أفرادها وتزكية سلوكاتهم لما تقتضيه العادات والتقاليد أكثر مما يقتضيه الدين أحيانا، والدليل على ذلك ثقافة التسلط الرجالي التي تسند إلى الأعراف والتقاليد أكثر من استنادها إلى التعاليم الدينية.

ثانيا- الأسرة الجزائرية أثناء الإستعمار:

أحدث الوجود الاستعماري الإستيطاني بالجزائر "صدام بين ثقافتين لهما أصول تاريخية وتقاليد وتصورات ورؤى للحياة مختلفة ومتعارضة، وإن إحدى هاتين الثقافتين تعتقد أنها تملك من المقومات ما يؤهلها لفرض الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافة على الأخرى" .(8) من هنا عملت الإدارة الفرنسية ومنذ احتلالها الجزائر سنة1830 ، على انتهاج "سياسة التفكيك الاقتصاد والاجتماعي"(9)، وفرضت سياسيتها هذه بقوة السلاح والقانون. من ابرز هذه القوانين، قانون(Senatus consulte) المؤرخ في 22 أبريل1863، وقانون(Warnier) المؤرخ فـــــي26 أوت1873 ، حيث شرع القانون الأول لـ " هدم البنى الاجتماعية السابقة للاستعمار، وذلك بالقضاء على الملكية، ومنح الأفراد حق الإنفراد بحصصهم والتصرف فيها، سواء كانت أرضا فلاحية أو رعوية، كما ألحق الأراضي التي لامالك لها بأملاك الدولة (10)"الإستعمارية الإستيطانية. فيما جاء القانون الثاني مكملا لسابقه، ومدعما للملكية الفردية حيث أخضعت جميع الأراضي للإدارة الفرنسية. لقد بلغت هذه العملية أوجها سنة1860 ، وهدف التشريع الفرنسي من وراءها إلــى "اغتصاب أراضي الفلاحين وتفتيت النسيج الاجتماعي القبلي(11)"، لوقوف القبيلة، باعتبارها نسيج اجتماعي وسياسي، حجر عثرة أمام تحقيق الإدارة الفرنسية لمآربها وخططها الاستعمارية التوسعية، بفضل المقاومات الشعبية التي انطلقت من مختلف جهات الوطن.

لكن أكبر التفككات الاجتماعية التي شهدها المجتمع الجزائري في العهد الاستعماري، هي تلك التى شهدتها سنوات حرب التحرير ما بين 1954 و1962، لقد رصد كل من بيير بورديو وعبد المالك صياد جانبا من هذه التحولات في كتابهم « Le déracinement » بمعنى الإجثتات(12)، فقد عمدت الإدارة الاستعمارية الإستيطانية إلى إقتلاع السكان الريفيين من أراضيهم وإجبارهم على السكن في محتشدات خصصت لهم، قصد تحقيق إستراتيجيتين: قطع مصادر التموين ومنع الاتصال بين السكان والثوار من جهة، وإحكام السيطرة وفرض المراقبة على هؤلاء السكان أجمعين من جهة أخرى.

إن سياسة تجميع السكان في محتشدات كانت لها انعكاساتها الآنية والمستقبلية، فأهم نتائجها على المدى القصير نشؤ أشكال جديدة من الألفة الناجمة عن أوضاع النزوح والتشرد، ظهرت الاجتماعية على إثرها جماعات بشرية تفلت حتى من التصنيف العلمي، فالأعداد الهائلة من الفلاحين المطرودين من أراضيهم لا يمكن أن نطلق عليهم سوى اسم "الرابظين على أبواب الحضارة" أو " مجموعات ما دون الطبقة" كما يؤكد على ذلك الأستاذ عبد المجيد مزيان(13)، كما تسببت هذه الوضعية في حركة "هجرة خارجية وأخرى داخلية، قام بها الفلاحون بحثا عن أسباب العيش، بعد أن فقد معظم الفلاحين ملكيته الزراعية، أو أن قطعة الأرض التي بقيت في حوزة البعض الآخر، لم تعد تكفي لإعالة أسرته، إما لمساحتها المحدودة، أو لقلة الإمكانيات المادية لفلاحيها14))، من ثَم شكلت هذه المحتشدات بعد حصول الجزائر على استقلالها السياسي الخزان الذي طعم النزوح الريفي نحو المدن.

إن كل هذه الاعتداءات والتهديدات التي تعاقبت على المجتمع الجزائري لم تترك للأسرة حلا أخر غير اعتماد استراتيجية المحافظة على شخصيته ومكتسباته أمام هيمنة الأخر على طريقة عيشه، تاريخه، ثقافته..وكل ما من شأنه أن يشير إلى كل ما هو حداثي، فقد عمد المجتمع الجزائري على غرار كل المجتمعات العربية الأخرى آلية وميكانيزم الدفاع عن النفس من خلال التقوقع والانطواء على نفسها، بمعنى أن الأسرة اختارت الانغلاق على نفسها أمام الفضاءات والأفاق الاجتماعية من أجل المحافظة على قيمها وقدرتها الضبطية. وأصبحت بذلك الأسرة هي المصدر الوحيد للمحافظة على أصالة وإنسجام المجتمع ككل، لكن ذلك أثر على قدرتها على التغيير لاحقا.

كما شكل التدخل المستمر للمستعمر ومحاولاته المتعددة والمتكررة للتدخل في تسيير شؤون الأسرة الجزائرية، وذلك من خلال سن قوانين تعمل على تقليص سلطة الرجل على المرأة. وقد جاء أول نص قانوني بهذا الخصوص في شهر ماي 1930 ليتضمن عدم إمكانية إبرام عقد زواج البنات قبل إتمامهن سن الـ 15 سنة من العمر، وهي خطوة أولى حاولت من خلالها الإدارة الفرنسية كسب المرأة الجزائرية إلى صفها بهذا السند القانوني الذي يبدوا في ظاهره حماية لها من تعرضها للإجبار على الزواج في سن مبكر، غير أنه يهدف في الباطن إلى البحث واستغلال الثغرات التي تُمكنه من الولوج إلى الأسرة الجزائرية بغية السيطرة عليها شيئا فشيئا. رغم الظروف السيئة التي كانت تعيشها المرأة الجزائرية وتسلط الرجل عليها، إلا أنها لم تكترث لمساعي ومحاولات الإدارة الاستعمارية، إنما حافظت على البناء الأسري في شكله التقليدي المحافظ، القائم على تقسيم الأدوار والوظائف على أساس الجنس، بل كان لها دور أساسي في إعادة إنتاج هذه الوضعية في كل أسرة، ربما كأسلوب من أساليبها الخاصة في المقاومة والرد على المستعمر. ونتاجا لهذا التدخل، الذي باء بالفشل في جل مراحله، أُثبت للإدارة الإستعمارية الاستيطانية عدم قدرتها على إختراق الأسرة الجزائرية وإخراج المرأة من محيطها الأسري الضيق ومن سيطرة الرجل.

الواقع أن هذه القوانين زادت في تأزيم وضعية المرأة، لأنه كلما زادت محاولات التدخل الأجنبية للإدارة الاستعمارية في شؤون الأسرة الجزائرية زاد انغلاق المجتمع على نفسه، وأسقط بعض الحقوق عن المرأة، بحجة حمايتها ولأنها رمز لشـعوران هما الاحتشام) أو الحياء (والعــــــــــــــرض أو) الشرف) وقد " رفعا إلى مصاف الموجبات، وهما يمارسان رقابة إجتماعية قوية على أعضاء المجتمع(..)، ويبقى أن للحياء والشرف جوهرا قرآنيا، وأنهما يحددان رؤى إجمالية للعلم مبنية على قواعد مطلقة، هما يشكلان جزءً من تربية كل ناشيء مغربي" (15)

إن القفزة التي تحققت للأسرة في هذه المرحلة هي مشاركة المرأة في ثورة التحرير، هذه المشاركة أحدثت ثورة على مستوى العادات والتقاليد المتعارف عليها من قبل، من خلال استحداث دور ومكانة غير التي كانت تحتلها. مع اندلاع الثورة التحريرية في سنة1954 وقفت المرأة إلى جانب أخيها الرجل في الكفاح وحمل السلاح، وهنا اكتسبت المرأة الجزائرية أدوارا جديدة في البيت وخارجه، كما اكتسب الرجل أدورا إضافية إلى جانب المهام الأساسية التي كان يؤديها. كما أن إلتحاق العديد من الجزائريات بالثورة والانخراط في صفوف المجاهدين في الجبال، شكل وضعية جديدة للمرأة، إذ لم يستطع الرجل سواء كان أبا أو أخا أو حتى زوجا من صدها وحرمانها من شرف النضال من أجل استقلال وحرية البلاد. وجود المجاهدات إلى الجانب المجاهدين في طريق الكفاح شكل وضعية لم يسبق التعامل معها، فما كان من المجاهد إلا أن رجب بها وبذل جهده لإحتوائها وصيانتها والمحافظة عليها، فكانت خطوة مهمة في طريق تحرر المرأة الجزائرية من قيود العادات والتقاليد، التي فُرضت عليها وكبلتها، وحدت من طموحاتها وحركتها. ومنه الثورة الجزائرية بولوجها تاريخ ومنطق الأسرة الجزائرية، وجدت نفسها أمام أمرين اجتماعيين مصيريين، هما:

- ضرورة ضبط العلاقات بين الرجل والمرأة بالشكل الذي يضمن الاستقلالية الثقافة والاجتماعية للجزائرين عن الفرنسيين المحتلين.

- ضرورة ضبط وضعية المجاهدات بالنسبة للمجاهدين، حيث تم اعتبارهن أخوات لهم، وبالتالي تتمعن بكل حقوق الأخت، من صون لعفتها وشرفها. كما يمكن الزواج لمن بين المجاهدين والمجاهدات، بطريقة شرعية وقانونية وتدوين ذلك في سجلات خاصة، في ظل الاحترام التام للضوابط الاجتماعية.

لقد احدثت الثورة التحريرية ثورة أخرى في وضعية المرأة الجزائرية، فرغم محاولات الإدارة الاستعمارية التي استمرت سنوات لإخراج المرأة من محيطها الضيق، لكنها باءت كلها بالفشل. في المقابل، نجد أنه وبمجرد إندلاع الثورة التحريرية وجدت النساء انفسهن في صفوفها من دون سابق تخطيط، ومن دون أن يطلب منهن ذلك، وإنما كان نتيجة حرصها الدائم على سلامة أفراد أسرتها كما كانت عبر تاريخا من جهة، وكنتيجة لنمو وعيها بمسؤولياتها السوسيو سياسية من جهة ثانية. إذا تعتبر الثورة الجزائرية عامل اساسي في التغيير الحاصل، خاصة فيما يتعلق بالسلطة والأدوار داخل البيت، وهذا ما يفسر أهمية وخصوصية هذه المؤسسة ونعني الأسرة، وهو ما يفسر استهدافها بإستمرار من طرف الإدارة المستعمرة الإستيطانية من أجل القضاء على الثورة. لأن الأسرة كانت وسبقى روح التضامن الاجتماعي، ومصدر الرباط والتواصل الاجتماعي، فما كان يزيد المجتمع الجزائري قوة هو ذاك التضامن الرباط اللذان كانت تكفلهما وتوفرهما الأسرة الجزائرية.

ثالثا- الأسرة الجزائرية بعد الاستقلال:

شهد المجتمع الجزائري بعد الاستقلال عدة تغيرات ويعتبر التحضر والتصنيع والتحديث ثلاث عمليات اجتماعية كبرى عرفها المجتمع الحديث وكان لها الأثر الأكبر على الأسرة وعلى وظائفها. بالرغم من أن الفترة الاستعمارية" أرست قواعد التحديث المادي في الجزائر، بإنشائها بعض المدن أو الضواحي الحديثة على الطراز الأوروبي في المدن القديمة، وبإضفاء الطابع الرأسمالي على الاقتصاد، وتعميم نظام الأجور والتعامل النقدي، وفتح بعض المناجم وإنشاء بعض المدارس والمعاهد...الخ، ولكن هذا التحديث لم تستفيد منه فئات الشعب الجزائري الواسعة التي ساهمت فيه وتحملت آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فظلت فقيرة ومحرومة(16) "، وشكلت مجموعة هذه التراكمت عبئ كبير في مشوار التغير والتطور الذي عرفه المجتمع. والجزائر على غرار بلدان العالم قد تأثرت بالتغيرات التي كانت سريعة وعنيفة في أن واحد، مما انعكس على بنية الأسرة ونمطها وكذا شكلها ووظيفتها وطبيعة حياتها. في هذا الصدد يقول الأستاذ بوتفنوشات « لقد ساهمت عملية إدخال التقنيات الجديدة في الاقتصاد الكلي، وفي الاقتصاد الجزئي أو المنزلي بالإسراع والتعجيل بعملية تطور المرافق، والتصرفات داخل المجتمع، وكذلك داخل العائلة الجزائرية»، وهو ما تسبب في ظهور قيم وسلوكيات جديدة لم تشهدها الأسرة التقليدية من قبل وأدت إلى تشجيع انتقالها من الحياة الريفية إلى الحياة الحضرية، بحثا عن حياة جديدة تساعدها على تحقيق متطلباتها، فكانت الهجرة نحو المدن التي أحدثت تنقلات كبيرة للسكان والتي أوجدت تحولات عميقة في الأسرة التقليدية وأدت إلى بروز نمط جديد من الأسرة يعرف بنمط الأسرة النووية "الزواجية".

- من أسباب تكون الأسرة النووية، لقد تبين أن الأسرة الممتدة لم تعد الشكل الذي يتميز به المجتمع الجزائري، وخصوصا المدن الكبرى أين بدأ ينتشر شكل الأسرة الزواجية أو النووية، وهذا لا يعني أن النسق الأسري أصابه خلل، وإنما ذلك راجع إلى محاولة الأسرة تحقيق التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العديدة، التي أحدثت وما تزال تُحدث آثارا مختلفة في المجتمع. هكذا فإن عملية تقلص الأسرة الجزائرية لتصبح أسرة زواجية نووية ليست نتيجة التطور وحده، بل تكتسب معانيها من سعي هذه المؤسسة الاجتماعية لتلبية المقتضيات، فإذا كان النشاط الاقتصادي القائم على الزراعة في الريف، والذي ساعد على بقاء واستمرار الأسرة الممتدة، وذلك من خلال تأمين معاشها بالتعاون والتضامن. لكن الصورة لم تعد كذلك في الوسط الحضري، لأن تأمين معاشها أصبح يعتمد على دخلها الشهري المتمثل في المرتب أو العمل المأجور. فانقسام الأسرة في هذه المرحلة لم يكن إلى مجموعة من العائلات المجاورة التي تعيش في نفس الرقعة الجغرافية، إنما إلى أسر فردية تعمل على إعالة أفرادها وتعرف بالأسرة النووية التي تضم كل من الآباء والأبناء غير المتزوجين. بهذا لم تعد بإمكانها أن تعيش في ظل الجماعات القرابية الممتدة وأن تعمل كوحدات متكاملة تجمعها ظروف العمل أو العيش والإقامة. هذا النوع من الأسر أصبح اليوم النموذج الأكثر انتشارا، أين فقدت الأسرة التقليدية خصائصها، فتحول مبدأ إقامتها الجماعي الناتج عن تنقلات الأفراد إلى وجود مظهر جديد للإقامة، والمتمثل في المسكن المستقل التي تنفرد به الأسرة الزواجية القائمة على رابطة الزواج وحدها حيث التكاثف القوي للروابط والعلاقات الداخلية التي أصبحت تتمتع أكثر بشرعية الحقوق والملكية الخاصة في ظل القانون المدني، الذي حل محل السلطة العائلية المطلقة. كما أن هذه الأسرة مبنية أكثر على اتفاق الزوجين اللذان يعملان على تنظيم حياتهما الزوجية وتدبير شؤونهما بطريقة إختيارية ويهتمان أيضا بتنظيم النسل القائم على إتفاقهما المسبق. من جهة حجم الأسرة الجزائرية، بدأ يتجه نحو الانخفاض حيث أن نسبة كبيرة من الأسر الجزائرية التي كانت تأخذ طابع الأسرة المتددة أصبحت تميل أكثر إلى صغر حجمها وتحديد عدد أطفالها، بسبب زيادة الإقبال على استعمال وسائل منع الحمل، وهذا يدل على مدى التغير السوسيوثقافي الذي لحق بالأسرة الجزائرية، حيث كانت نظرة رجال الدين إلى وسائل منع الحمل على أنها منافية لقواعد الدين لأنها تتدخل في مشيئة الله غير أنه يبدو أن نظرة الأسرة لهذه الوسائل تتغير حتى بالنسبة لعائلات الفلاحين، حيث نجد أن بعضها لا يمانع في استخدام هذه. ويمكن تحديد أسباب هذا التغير فيمايلي:

تحول اعتماد الأسرة في دخلها الاقتصادي من العمل الزراعي إلى العمل المأجور والدخل الفردي لأعضائها مما أنقص من القيمة الاقتصادية للأولاد حيث لم يعد الطفل مصدرا للدخل كما كان في الأسرة الممتدة وإنما أصبح عبئا على والديه، وهكذا فقد تحولت الأسرة من وحدة إنتاجية إلى وحدة استهلاكية.

- ارتفاع الأسعار وثبات مصادر الدخل، مما دفع بالأسرة إلى التفكير في تحديد عدد أبنائها حتى تتمكن من الإنفاق عليهم،

- رغبة كل أسرة في المحافظة على مستوى معيشي مرتفع، خاصة عند الفئات الحضارية،

- الرغبة في توفير أسباب الرعاية الصحية والتعليم والملبس والغذاء لأطفالها، مما دفع بها لتحديد عدد الأطفال،

- دور وسائل الإعلام في توعية الأسر حيث خصصت برامج تثقيفية خاصـــــــــــــــــــــــة، جعلت من موضوع تنظيم الأسرة والنسل بالغ الأهمية حتى في الاوساط الشعبية.

لكن الذي يتضح هو أن الأسر الحضرية أكثر نزوحا نحو خفض الولادات من الأسر الريفية، ومما يؤكد هذا الاتجاه هو أن معدل عدد الأطفال بالنسبة للمرأة الجزائرية يرتفع كلما اتجهنا من التجمعات السكانية الرئيسية إلى التجمعات السكانية الثانوية، وقد يعود هذا التوجه إلى عوامل كثيرة أهمها:

- تقدم سن النساء المتزوجات بحيث أن نسبة الخطوبة تدنت.

- خروج المرأة للعمل المأجور بالنسبة للأسر الحضارية .

- ارتفاع المستوى التعليمي عموما لدى الأسر.

- انتشار الثقافة الصحية الأسرية والأفكار المتعلقة بتنظيم الأسرة من خلال التعليم ووسائل الإعلام والاتصال وكذا توفر المراكز الصحية.

في الواقع إنه لا يمكن الحديث عن الأسرة ونمطها وحجمها دون الحديث عن المسكن من حيث نمطه وسعته، فلكل من النمط والسعة دور في وظيفة الأسرة وفي علاقاتها وروابطها وما يترتب على ذلك من أثر في أداء الوظيفة، حيث يبقى موضوع السكن في الجزائر من الموضوعات الهامة للأسرة الجزائرية، فهو يمثل الوحدة التي تعيش الأسرة بداخله، أما اقتناء المسكن فيستعصى على شريحة هامة من المجتمع وهو مرهون بالتوجهات السياسية، وقد يتغير نمط المساكن الجزائرية بالتنوع الذي ينحصر في: الفيلا والشقة والمسكن التقليدي والمسكن الهش، وتتفاوت نسبة هذه الأنماط من فترة لأخرى تبعا لسياسة البناء والسكن، هكذا فإن تقلص حجم الأسرة في إطار المجتمع الخضري وكذا ضيق المجال السكني انعكس على وظائف الأسرة الاجتماعية. إن عمل على اختفاء بعضها واسناد البعض الاخر إلى هيئات اجتماعية أخرى تهتم بأدائها على غرار ما كان يحدث في الأسرة التقليدية التي كانت تشرف بنفسها على كل نشاطاتها الاجتماعية دون وجود لأي وسيط خارجي يتدخل في نظامها.

- وظائف الأسرة النووية، ما سبق لا يعني أن الأسرة النووية لم تجد ما تقوم به، بل استمرت في تأدية مجموعة من الوظائف، لكن الجديد هو أنه يمكن أن تحل محلها مؤسسات اجتماعية أخرى في أداء هذه الوظائف، جزئيا أو كليا، أهم هذه الوظائف:

- حفظ النوع البشري: تعد هذه الوظيفة من أبرز الوظائف الأساسية التي تحافظ على النوع البشري واستمرار بقائه، لأنها تتمثل في عملية الإنجاب والتناسل عن طريق الزواج الشرعي الذي يقرره المجتمع طبقا لمجموعة التنظيمات الاجتماعية التي تساير التعاليم الدينية والعادات الاجتماعية.

- الوظيفة النفسية: هذه الوظيفة لها دور كبير في تحقيق الرعاية النفسية للطفل التي لا يمكن أن يجدها إلا في أحضان أسرته، لأنه يبقى بحاجة إلى الشعور بالأمن والتقدير طول مراحل تكوينه ونموه، وعن طريق تفاعله بين جميع أفراد مجتمعه يلقى العطف والحنان الذي يساعده على النمو الكامل والسليم.

- إعالة الأطفال وتربيتهم: على الرغم من تعدد المؤسسات والهيئات الاجتماعية التي تشارك الأسرة وظيفتها في تنشئة الطفل، فان المنزل لا يزال عاملا من أهم عوامل التربية وما زالت الأسرة الخلية الأولى للمجتمع يعتمد عليها في تربية الأطفال، تتولى الأسرة تكوين شخصية الطفل وتكسبه عاداتها واتجاهاتها ومعتقدات المجتمع التي ينتمي إليه.

- الوظيفة الاقتصادية: رغم أن طبيعة الحياة الحديثة أجبرت أفراد الأسرة على العمل والسعي خارج محيطها وانتقالها من وظيفة الإنتاج إلى وظيفة الاستهلاك، إلا أن هذا التحول سمح للأسرة من إقامة روابط جديدة، وعلاقات اقتصادية مكنت أفرادها من تحقيق استقلالهم الاقتصادي، إذ لم تعد الأسرة المكان الوحيد لإشباع حاجاتهم المادية، ورغم هذا التحول في هذه الوظيفة الاقتصادية إلا أن الأسرة لا تزال تسعى جاهدة إلى توفير متطلبات أفرادها.

التغيرات التي ميزت الأسرة النووية، من بين التغيرات التي أصبحت تميز الاسرة الجزائرية منذ مرحلة ما بعد الاستقلال وإلى يومنا هذا، نشير إلى: