ظروف الحملة المغربية السعدية على مملكة سنغاي 1591م

الدكتور: الحواس غربي

قسم التاريخ - جامعة 8ماي 1945م - قالمة

ملخص:

تمثلت ظروف الحملة المغربية السعدية على بلاد السودان مملكة سنغاي، في تلك الاوضاع التي كانت سائدة في بلاد السودان الغربي حيث ظهرت مملكة سنغاي منذ سنة1492م وعرفت تطورا واضحا في شتى المجالات الا انها تدهورت اوضاعها خلال القرن السادس عشر ميلادي وهي الميزة التي ميزت العالم الاسلامي، ويرجع ذلك لضعف حكامها وصراعهم حول الزعامة، اضافة الى ان خيراتها من الذهب والملح الذي كان يدور حوله التنافس بين المغرب ومملكة سنغاي، فقد كان هذين المصدرين عاملا القوة لمن يمتلكهما خاصة الملح الذي له اهمية بارزة لدى مجتمع المملكة، في هذا الوقت كانت الاطماع الاوربية في اوجها للتطلع نحو بلاد السودان.

مقدمة:

تأسست مملكة سنغاي منذ القرن 07م، حيث حكمتها عائلة ضياء الطرابلسية حتى سنة1335م، ثمّ انتقل الحكم إلى آل سني، التي تنحدر من عائلة ضياء السابقة، ونعتبر آخر حكامها سني علي بير، الذي حكم البلاد ما بين(1464-1492م) المعروف بـ: سني علي الكبير ([1])، هو المؤسس الحقيقي لإمبراطورية سنغاي، حيث توسعت وبلغت ذروتها في عهده، وتمكّن من تأسيس إمبراطورية محورها نهر النيجر ([2]).

وننتقل هنا إلى آخر مرحلة من حكم سنغاي، حيث اغتصب قائد الجيش محمد توري الحكم من آل سني، وعرف باسم الأسكيا محمد الكبير، وبذلك بدأ حكم الأساكي ، وقد واصل الأسكيا محمد الكبير ما أنجزه سني علي الكبير، في توسيع مملكته في كلّ الاتجاهات، وفرض سلطانه على الصحراء حتى مناجم تغاز، ونقل العاصمة من كوكيا إلى غاو(كاغ)، كما ظهرت مدينة تنبكت كمدينة ثقافية برز دورها في نشر الثقافة العربية الإسلامية بالسودان، وتعتبر إمبراطورية سنغاي أوسع الإمبراطوريات التي قامت بالسودان الغربي عامة والسودان النيجيري خاصة. هكذا نجد أن الأسكيين بعد الأسكيا الحاج محمد -اشتهر كذلك برحلته إلى الحج([3]) سنة1496م- كانت إمبراطورية سنغاي أكبر منهم بكثير، وبدأ ظهور الصراع منذ النهاية المأساوية للأسكيا الحاج محمد الكبير، حيث عزله ابنه الأسكيا موسى سنة1528م ونفاه إلى مستنقعات بالجنوب([4]) فضيّعوا الإمبراطورية، وراحوا يتصارعون حول الاعتلاء على العرش، وظهرت مشاكلها مع الدولة السعدية بالمغرب الأقصى، واستمرّ هذا الضعف ينخر في جسم الإمبراطورية ويسير بها نحو الهاوية، حتى نهاية القرن16م، حيث انتهى وجودها بالحملة المغربية السعدية سنة1591م.

هذه الحملة السعدية، التي قيل عنها الكثير، وبقيت من أحلك خبايا تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء. ـ فما هي ظروفها؟

1 ـ أوضاع إمبراطورية سنغاي قبيل الحملة:

يتفق مؤرخو الدراسات الإفريقية على الحالة السيئة، التي كانت تعيشها بلاد السودان النيجيري أواخـر القرن 16م، الذي تمثله إمبراطورية سنغاي ([5]) (1493/1591م) وهـذا انطلاقا من المصادر الإفريـقية المتوفرة لديهم خاصة منها: تاريخ الفـتاش لـ: محمود كعت، وتاريخ السودان لـ: عبد الرحمان السعدي.

أ ـ الأوضاع السياسية:

توالى على كرسي إمبراطورية سنغاي في هذه الفترة (1493/1591م) تسعة ملوك خلفا لأبيهم الأسكيا([6]) الحاج محمد الكبير(1492/1528م)، حتى عام 1583م وهم: موسى (1528/1531م)، محمد الثاني (1531/1537م)، إسماعيل (1537/1539م) إسـحاق الأول (1539/1549م)، داود (1549/1583م). ثم انتقلت الخلافة إلى أبناء داود وهم: الحاج محمد الثالث (1583/1586م)، محمد الرابع(1586/1588م)، إسحاق الثـاني (1588/1591م)، وأخيرا محمد كاغ 1592م([7]) لم يقم هؤلاء الخلفاء بفتوحات حقيقية ولكنهم كانوا يغيرون على الـبلدان المجاورة للمملكة ، أمـا في الداخل فقد كانت أزمة الخلافة عـلى الحكم مثار صراعات خضـبت دماؤها أكثر من مرة هذا الجزء من ثنية النيجر([8]).

إن جهود محمد الكبير لم تجد من يتابعها، وكان تاريخ الحكم بعده عبارة عن سلسلة من الصراعات، وثورات فـي القصر، وحتى انقلابات. مـن بينهم الأسكيا داود الـذي طالت مدة حكمه بحوالي 34 سنة، ويستحق الذكر والقول أنه حقق نجاحا ([9]).

فبعد الأسكيا داود تولى العرش ابنه الأسكيا محمد الثالث، الذي دخل في نـزاع مسلح مع أخيه " الهادي " من أجل ولاية العرش، انتهى بقتل " الهادي" على يد قائد أسـطول الأسكيا محمد الثالث. والسمة المميزة لعهده الضعف والانحلال، الذي أخذ يدب في المملكة واتضح سيرها نحو الهاوية ([10]) .

خلفه على العرش الأسكيا محمد باني، الذي مات في حملة عسكرية قام بها لقمع ثورة ضده. ثم جاء بعده آخر ملوك سنغاي قبل الحملة -موضوع البحث والدراسة - إسحاق الثاني، الذي وجد المملكة في حالة مستعصية من الفوضـى، والاضطرابات، وضعف السلطة المركزية، وفـقر الخزينة، وهـذه الوضعية هي التي شجعت حـاكم تنبكت([11]) "الصديق" على الثورة عليه([12]).

وقمع الأسكيا إسحاق الثاني هـذه الثورة بوحشية، وأباد جيوش الغرب، وهكذا انقسمت المملكة من الناحية المعنوية، ودامت هذه الحرب الأهلية مدة ثلاث سنوات([13]).

ويرجع أستاذنا عبد القادر زبادية هذه الأوضاع المتدنية إلى العوامل الشخصية الأنانية التي أصبحت تسير الأمراء الأسكـيين مـنذ نهاية الحاج محمد الأول أكثر من غـيرها.

يضاف إلى هذا أن الإمبراطورية كانت تتكون من شعوب تختلف في مميزاتها الطبيعية وتقاليدها مما كان يحتم استمرار الرعاية، التـي تصدى لها محمد الحاج الكبير وحـده فيما يخص عوامل الوحدة والوئام([14]).

هذه هي الحالة السياسية لإمبراطورية سنغاي أواخر القرن 16م، مؤامرات وثورات تواجهها معارضات بسبب الاستيلاء على السلطة.

ب ـ الأوضاع الدينية :

جاء في كتاب تـاريخ السـودان، ما يصور لنا الحياة الدينية أواخر القـرن 16 م لإمبراطورية سنغاي، حيث ظهر الانحلال الأخلاقي، بارتكاب المعاصي جهرا، مـن شرب للخمر، واللواط، والزنا، وأصبحت المعاصي مفخرة وزينة......و"...ما تركوا شيء من معاصي الله تعالى إلا ارتكبوه ..."([15]). والتي بلغت الذروة في عهد الأسـكيا إسحاق الثاني بالانغماس في الملذات، والطقوس الوثنية([16]). وكانت بلد كاغ([17]) العاصمة في غاية الفسق([18])، وبلد جني([19]) تناسلهم مـع أصحاب الديانة المجوسية([20]). وينقلنـا السعدي إلى أبعد من هذا "... إلى قرب انقراض دولتهم وزوال ملكهم بدّلوا نعم الله كفرا..."([21]).

يستوقفنا هذا لطرح السؤال الآتي:

ـ هل يقصد أنّهم ارتدّوا عن الدين الإسلامي؟

علام يبدوا لنا فإن الأمر واضح: بدّلوا يقصد بها غيّروا على ما كانوا عليه، ونعم الله هي الإسلام، والكفر كفرا.

فتدهورت بلاد السودان وفسدت بتضييعها للإسلام "...لما فسد أمر سنغاي...وحـاقبهم ما كانوا بـه يستهزؤون بتضييع حقـوق الله .... وغير ذلك مـما يعيب به ذاكره والمحدث به ... "([22]).

أمام هذه الشهادات لمؤرخي المنطقة، والتي عايشت الفترة، وأقرّت بالفساد الأخـلاقي والرجوع إلى الطقوس الوثنية، التي لم تفارقهم أبدا. إلا أن نقول أن الإسلام عرف تراجعا ببلاد السودان أواخر القرن 16م.

ج ـ الأوضاع الأخرى:

تراجع وتأخر الإسلام، أمام تقدم السحر والشعوذة والفسق والفجور، زد على ذلك العائلة الحاكمة ممزقة من خلال الخصومات وقتل الإخوة؛ ترتب عنه انعكاسات على أمور الدولة؛ حيث أضعفت سكان المدن، وانهار الجيش ([23])، وظهر الانحلال الأخلاقي وحدث التمرد من أمراء القبائل والمقاطعات. ويلخص لنا صاحب تاريخ السودان هذه الأوضاع بأن صـار الأمن خوفا والنعمة عذابا وحسرة والعافية بلاء ودخل الناس يأكل بعضهم بعضا بالإغارة على الأموال، وقتل النفس بغير حق، وتمرد رؤساء القبائل، فأول من بدأ بذلك "سنب لمد" صاحب "دنك"على منطقة رأس الماء([24]) بأن قتل عددا لا يحص وأكل أموالهم وسبا عددا من الحرائر، ثم تمردت قبيلة الزغرانيين([25]) بأن خربوا بلدة "بر" وبلد"درم"، أمّا أرض "جني "، فقد خربها كفّار" بنبر" وعاثوا في الأرض فسادا، ومن منكرهم تناسلهم مع أصحاب الديـانة المجوسية فـي مدينة "جني"، وتمردت قبائل الفـولان([26]) على النظام السياسي، عندما أحسـوا بضعفه من جــراء الصراعات الداخلية، كما فسدت أخلاق عدد من حكام السودان والعامة، فكثر فيها شرب الخمر والزنا، ومسائل يندى لها الجبين([27]). وعلى عكس كل هذا، يتحدث لنا كعت في كتابه تاريخ الفتاش؛ عن تنبكت فهي في غاية الحسن، والجمال، وذمّة الدّين، وإحياء السّنة، وطلب العلم، ولا نظير لها في البلدان من بلد السودان، والحكم فيها للقاضي ([28]).

بعد هذا العرض لأوضاع مملكة سنغاي قبيل الحملة السعدية عليها، نستطيع القول أن المنطقة تعاني من فوضى سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث فشل أبناءها الخروج بها إلى دائرة الأمان، حتى أن علماء تنبكت لا نجد لهم موقعا أمام هذه الأوضاع.

2 ـ العلاقات المغربية ببلاد السودان:

أ ـ العلاقات قبل السعديين:

العلاقات المغربية السودانية، هي علاقات قديمة عبر الصحراء ([29])، التي يعتقد أنها عائـق بين المغرب والسودان، فكانت تـمثل عاملا قويا من عوامل الاتصال الحضاري

والسياسي، والثقافي، والتجاري، فهي بذلك صلة وصل أكثر من أن تكون صلة فصل. ومن خلال ما ذكر المؤرخون منهم؛ البكري، والإدريسي، وابن حوقل، والإصطخري ...تصبح بلاد السودان المجاورة لبلاد المغرب امتدادا لها (امتدادا جغرافيا )([30]). فهذا الترابط الطبيعي أثر على مستقبل العلاقات بين سكان البلدين، حتى أننا نجد في السودان أدوات حجرية من عصر البابليوليتيك يستخدمها السودانيون الصناع، هي نفسها الموجودة في شمال إفريقيا ([31]). وقد ازدادت هذه العلاقات قوة وتماسكا، بعد انتشار الإسلام في تلك الربوع السودانية، وبالتالي ازدادت قوة الاتصالات ([32]). هذا الذي دفع"Jacques maquet جاك ماكي " يعتبر أنه من الخطأ تقسيم إفريقيا، حسب مقاييس جغرافية أو تاريخية؛ لأنّ الأمر يتعلق قبل كل شيء بتصنيف ثقافي([33]).

فكان ضروريا أن يحدث اتصال وتبادل بين المغاربة وبلاد السودان في مجالات شتى؛ ففيما يخص تبادل السلع كانت القوافل التجارية تسير باستمرار بين تنبكت وغاو(كاغ) إلى سجلماسة([34]) وتارودانت([35])، عبر الطريق الغربي الساحلي والأوسط وكانت المصنوعات المغربية من أقمشة وأحذية وأدوات نحاسية، تـجد رواجا لها ببلاد السودان، في حين أحمال التبر وأنواع الرقيق الزنجي تغمر الأسواق المغربية.

بالإضافة إلى هذا كان الطلاب السودانيون يقصدون الجوامع المغربية خصوصا منها جامع القرويين بفاس، حيث تخرج منها عدد كبير من علماء السودان من حملة الشريعة الإسلامية، في حين هاجر بعض علماء المغرب إلى المراكز السودانية كمدرسين وقضاة ومفتيين، حتى أنّ الكثير منهم فضل الحياة هناك([36]).

وقد شمل هذا التقارب بين المنطقتين من الطراز المعماري كذلك، من حيث التشابه في الدور السكنية والقصور والمساجد، وقد بدأ ذلك منذ سنة 1325م، لما رجع ملك مالي" كنكان موسى" من الحج صحب معه " الساحلي " وهو المهندس الذي يعود له الفضل في تصميم بناءات سودانية على النمط المغربي([37]). كما ظهر نوع مـن العلاقات الدبلوماسية حيث تبادل الطرفان([38]) الهدايا، ومنذ وفاة كنكان موسى سنة1337م وخلفه ابنه منسا مغا(1337-1341م)، تغير الوضع، و تضاعفت الهدايا بين العاصمتين([39])

وقـد استطاعت مملكة سنغاي مع ضعف وانحلال الدولة الوطاسية([40]) في مطلع الـقرن16م، أن توسع حدودها الشمالية علـى حساب المغرب، واستولت بذلك على مناجم الملح بتغاز وتاوديني([41]) بإقليم موريتانيا([42]) الحالية.

ب ـ اهتمام السعديين([43]) بالسودان (معضلة تغـاز([44])):

يمكن القول أن العلاقات المغربية السودانية، في البداية لم تخرج عن كونها علاقات تبادل تجاري وفكري، أكثر منها علاقات سياسية، لكن مع ظهور السعديين، وقيام دولتهم بالمغرب الأقصى، تغيرت لتصبح سياسية بين العاصمتين مراكش([45]) وغاو(كاغ)([46]).

لا يختلف مؤرخـان في أن السيطرة على تغاز، تمـثل السيطـرة الاقتصادية على الصحراء، ما دام الملح يباع ويشترى ويستبدل بالذهب ويستعمل كعملة أساسية في الصحراء لمبادلة البضائع، خاصة إذا علمنا أن انتماءها الجغرافي يرجع للأقوى. لذلك كان هناك تضارب بين المؤرخين في انتمائها؛ فمنهم من يضعها أقرب إلى مراكش منها إلى نهر النيجر([47]) ومن يضعها تتوسط بينهما([48])، أو تقع على حدود مراكش([49])، إلى من يضمها إلى بلاد السودان مـنذ أيام إمبراطورية مالي([50]).

ـ أولا: في عهد أحمد الأعرج([51]) (1518ـ1544م):

راسل أحمد الأعرج في آخر حكمه الأسكيا إسحاق الأول(1539-1549م) يطالب منه التنازل له عن ممالح تغاز، وفي هذا الوقت كان إسحاق الأول في أوج قوته([52]). وردّ عنه بالقول والفعل؛ بأن أحمد الذي سمع ليس إياه، وأن إسحاق الذي سمع ليس هو إياه([53])؛ وعليه أن ينتظر أحمدا أقوى وإسحاق أضعف ـ وهذا الذي حدث فعلا بتفوق أحمد المنصور على إسحاق الثاني في 1591م ـ وليثبت ويؤكد قوته أرسـل حملة عسكرية فـي ألفين من ركاب الـجمال (المهرية) الطوارق([54]) تحمل تعليمات بعدم القتل، للإغارة على آخر بلد درعة([55]) التابعة للمغرب، فأكلوا كل ما وجدوه في أحد الأسواق([56]).

ـ ثانيا: في عهد محمد الشيخ(1544-1557م):

جهز محمد الشيخ، الذي حكم بعد أخيه أحمد الأعرج، حملة عسكرية (1556-1557م) استولت على تغاز، وقتلت رئيس الممالح وعدد من الطوارق([57])، فكان رد فعل الأسكيا داود مقاطعة ممالح تغاز، واختيار مكان آخر يسمى تغاز الغزلان([58])، وذلك سنة1562م([59])

ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى التفاهم على أساس أن يتخلى السلطان السـعدي عن بعض خراج الممالح للأسكيا، مقابل تسريحهم بيع الملح ببلاده.

ـ ثالثا: في عهد أحمد المنصور([60]) (1577ـ1603م) :

واصل أحمد المنصور طلب من سبقوه، فبعث للأسكيا داود بشأن تغاز، الذي جاء رده هدية من عشرة آلاف ذهبا لـ: أحمد المنصور([61])، فكان ذلك أساس المـحبة والمودة بينهما، ووضعا أساس علاقات صداقة بيـن الدولتين، حيث يتخلى السلطان السعدي على الممالح لأسكيا مقابل نصيب معلوم من المال([62]). وقد حزن المنصور على وفاة داود 1582م، وجلس للتعزية، فعزاه كبار أجناده كلهم. بعد هذا تبادل الهدايا أيضا مع الأسكيا الحاج([63]). في هذا الوقت قام المنصور بالاستيلاء على إقليمي توات وتيكورارين، القريبين نسبيا من بلاد السودان في 1583-1584م، ثم غزا إلى جهة الجنوب الغربي؛ وادان في منطقة الحوض الحالية بموريتانيا، ومجرى السنغال، وقد تمكن من هذه المناطق وغنم منها. لكن لما صرح المنصور بأحقية ممالح تغاز، وطلب مالا مقابل أخذ الملح، للاستعانة بهذا المال في أعمال الجهاد. رفض الأسكيون طلبه، فوجه حملة سنة 1986م تمكنت من احتلال تغاز، فجاء رد الأسكيين مقاطعة ملح تغـاز، واستغلال منجم آخر يبعد عن الأول بحوالي 150كلم إلى الجنوب عرف باسم تاوديني([64]). وفي سنة 1589م كان آخر طلب لتسليم الممالح حيث وجه المنصور رسالة للأسكيا إسحاق الثاني، هذا الأخير أرفق صحبة جوابه خوذة عسكرية وسلاسل يكبح بها العبيد([65]).

ج ـ التأثيرات الخارجية (أطماع الأوروبيين في ذهب بلاد السودان) :

يلاحظ من خلال دراسة للاكتشافات الجغرافية والمكتشفين الأوائل، وعلى رأسهم "هنري الملاح"، أن جل مأربه كان مواصلة عمل الصليبيين، بمحاولة للالتفاف حول ديار المسلمين، وحصارها من الوجهتين الحربية والتجارية، مع انتزاع تجارة الذهب وغيرها من حاصلات إفريقيا الغربية من يد المسلمين([66]).

لقد بدأ هنري الملاح(1394-1460م) الابن الثالث للملك يوحنا؛ مهمته باكتشاف شاطئ إفريقيا، إلى الجنوب من مراكش، بغية الاهتداء إلى مملكة مسيحية وهمية؛ هي مملكة الحوري يوحنا، والتعاون معها لضرب المسلمين؛ مسلمي مراكش مـن الوراء ولعله ليس بالمصـادفة أن ارتبطت حـركة الاكتشافات بـ:البرتغال والإسبان أشدّ الدول عداوة للمسلمين والعرب([67]) .

لكن مغامرة البرتغاليين وصـلت حتى نهر النيجر والرأس الأخضر ثم وصلوا إلى ما وراء الصحراء إلى غينيا التي كانت وقتئذ سوقا كبيرة للذهب المجلوب من تنبكت وهناك افتتحوا تجارة الرقيق التي كانت من نتائجها اعتناق هؤلاء المسيحية ([68]).

وقد كانت هناك فكرة تراود هنري الملاح؛ تتمثل في وجود علاقة بين نهر السنغال شرقا و منابع نهر النيل، وكذا بلاد أثيوبيا المسيحية، بحيث يستطيع أن يفتح طريقا مائيا عبر إفريقيا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر([69]).

وها هو كريستوف كولومبسChristopher Columbus مكتشف القارة الأمريكية سنة1492م، لا يكل من التأكيد في يومياته، أن الحصول على الذهب، ليس له هدف سوى المساعدة في تحرير بيت المقدس([70]).

قام الأوربيون في هذا الوقت بنشاط متزايد للاكتشافات الجغرافية لأهداف اقتصادية بالبحث عن الطريق المؤدي للهند، وبهذا أرادوا السيطرة على التجارة الإفريقية عـن طريق "ريودي أورد "، أوعن طريق نهر السنغال ونهر النيجر، و زاد اهتمامهم بالسلع الإفريقية كريش النعام و الأبنوس...، وحتى العبيد كانوا يهمونهم، حيث ظهرت حاجتهم إلى الأيدي العاملة الإفريقية لاستخدامها في أمريكا اللاتينية وجزر البحر الكاريبي ([71]).

وفعلا فقد تنبه الإسبان إلى السواحل الإفريقية الغربية، لاستغلال خيراتها؛ خاصة وأن هذه الأخيرة اضطربت فيها الأوضاع بعد معركة واد المخازن وزوال إمبراطوريتهـم فحسب الرسالة، التي وجهها الإسباني"Melchior de petoney" إلى"Mignel de moura"، فإن جزيرة Argun القريبة من الرأس الأخضر عند مصب نهر السنغال في المحيط الأطلسي، والمناطق الإفريقيـة المجاورة لها؛ بلاد غنية جدا بالقمح والشعير والماشية والفواكه ومعادن الذهب، فأهالي المنطقة يجلبون ذهب بلادهم إلى المغرب أو تنبكت. فلو قام "فليب الثاني" ملك إسبانيا، وأرسل سفنا محملة بالمصنوعات الزجاجية والخناجر والأجراس والثياب والمرايا وغيرها؛ لمبادلتها مع الأهالي بالذهب لعاد ذلك بالفتح العميم على إسبانيا، بدلا من تـرك هذه الخيرات "للمنصور"، وقد استولى فعلا الإسبان على هذه الجزيرة المذكورة، وأخذوا يتاجرون منها مع المناطق المجاورة ([72]).

وخلاصة القول

ـ كانت مدينة تنبكت الإسلامية أواخر القرن 16م، أهم المراكز بإمبراطورية سنغاي تحيط بها مجموعة من الممالك والمراكز، التي طغت عنها الوثنية منها غاو وجني. وقد حافظت تنبكت على إسلامها نتيجة لكثرة التواجد المغربي سابقا بها.

. ـ ان خيرات المنطقة اهمها مناجم ملح تغاز، هي هي أحد الاسباب الرئيسية للأطماع الأوروبية والمغربية.

ـ بعد هذه الدراسة أصبح الاعتراف بضعف إمبراطورية سنغاي، وتدهورها في أواخر القرن 16م من المسلّمات التاريخية ـ كانت بلاد السودان النيجيري مهيأة بظروفها لقابلية الاستعمار.

([1]) عبد القادر زبادية، مملكة سنغاي في عهد الأسقيين(1493-1591م)، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر بدون تاريخ ، ص26.

([2]) الهادي المبروك الدالي، التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية القرن15 إلى بداية القرن18م، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1998م ، ص98.

([3]) عبرت الرحلة الأراضي الليبية، مرورا بغدامس وطرابلس إلى أن دخلت الأراضي المصرية، مرورا بالإسكندرية والقاهرة، ومنها إلى الأراضي المقدسة، وقد أنفق الأسكيا محمد الكبير في حجه ثلاثمائة ألف قطعة من الذهب الخالص وقد أنفق كنكان موسى قبله ثلاثين ألف قطعة ذهبية. ينظر، المبروك الدالي، المرجع السابق، ص126.

([4]) نفسه، ص171.

([5]) سنغاي: نسبة إلى قبيلة سنغاي، كانت تسكن النيجر في حدود الغابات الاستوائية في سنوات الميلاد.ثم أخذت تنتقل إلى الشمال مع النيجر، وفي القرن 07م امتدت مساكنها حول النيجر بحوالي 150كلم، وبدأ شعبها ينتظم إلى غاية تــأسيس إمبراطورية سنغاي القرن 16م .أما الآن فإن السنغائيين يبلغ تعدادهم حـوالي 650000نسمة .ويتوزعون فــي النـاطق المحيطة بـ:غاو، وأقليات بـ: أغدس، تنبكت، جني،شمال الداهومي. ينظر، عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص25.

([6]) الأسكيا: لما انهزم شي بار بن سني علي على يد الأسكيا محمد، وعندما وصل الخبر إلى بناته قلن "أشكيا" ومعناها بلغتهم لن يكون. فلما سمع هذا أمر أن تصبح لقبا له ولعائلته. عبد الرحمان بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدي تاريخ السودان، تحقيق هوداس، باريس 1964، ص72.

([7]) ملخص خاص بحكام سنغاي في عهد الأسقيين. ينظر، نفسه، ص71- 137. والقاضي الفع محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت، تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس، تحقيق هوداس، باريـس، 1964 م، كل الكتاب وص 144- 280 من النسخة الفرنسية. للتوضيح ينظر، عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص31- 54. والمبروك الدالـي، المرجع السابق، ص110-190.

Sékéné Mody cissoko, Tombouctou et l’Empire Songhay épanouissements du soudan nigérien au 15et 16 siècles, les Nouvelles Edition Africaines, Dakar, 1975, pp71- 96.

([8]) سيكيني مودي سيسوكو، السنغاي بين القرن 12 و 16م، تـــــاريخ إفريقيا العـام، اليونسكو، المطبعة الــكاثوليكية بيروت، لبنان، 1988 م، ص207.

([9]) J. Spencer Trimingham, History of Islam in Africa, London, 1963, p 99.

([10])عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص 49، 50 . و السعدي، المصدر السابق، ص114-117.

([11]) تنبكت: تقع على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى بما يعرف بمنحنى نهر النيجر.تبعد بـ9 أميال عن النهر عند خط درجة شمال خط الاستواء. تأسست خلال القرن 5هـ/11م على يد قبائل طوارق(مقرشن). أصبحت عاصمة لإمبراطورية مالي في النصف الثاني من ال قرن12م. ثم عاصمة ثقافية لسنغاي خلال القرن16م حيث بلغت أوج ازدهارها، ثم عاصـمة للباشوات السعديين منذ 1591م. ينظر، البستاني بطرس، دائرة المعارف، بيروت، 1986، مج6، مادة تنبكت، ص210.

([12]) إسماعيل العربي، الصحراء الكبرى وشواطئها، الجزائر 1982م، ص 326،327.

([13]) سيكيني مودي ، المرجع السابق، ص208.

([14]) عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص54.

([15]) السعدي، المصدر السابق، ص144.

([16]) J.S. Trimingham, op. cit, p 100.

([17]) كاغ : وتسمى أيضا غاو،تقع على ضفة نهر النيجر من جهة الشرق، وتختلف المصادر في تسميتها فنجدها كوكـو عند الإدريسي وحسن الوزان ويذكرها المهلبي كاوكو ...احتلت المرتبة الأولى تجاريا في وسط نهر النيجر، وفي القرن 16م أصبحت عاصمة لمملكة سنغاي. ينظر، أبو الحسن عي بن موسى المغربـي ابن سعيد، كتاب الجغرافيا، تحقيـق إسماعيل العربي،ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982م، ص 93. أبو عبد الله الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في إختراق الآفاق ، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، بدون تاريخ، المجلد01، ص110. أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي تاريخ اليعقوبي، تحقيق محمد صـادق، دار العراق، بيروت، 1955م، ص194. و

Raymond mauny, Recueil des sources arabes concernant, trad Joseph cuoq paris, p77.

([18]) كعت، المصدر السابق، ص152.

([19]) جني: تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة تنبكت بحوالي600كلم، يورد السعدي أنّ تأسيسها في القرن2هـ/623 م حضيت بأهمية اقتصادية كبيرة كملتقى للقوافل التجارية، حيث اشتهرت بتجارة الملح والذهب، وقد زادت ازدهارا عندما دخلها سني علي حيث عمل على تطويرها ودعم الأمن بها. ينظر

Henri Barth, Voyages et decouvertes dans l'Afrique septentrionale et central, Vol 3,1860, p532.

([20]) السعدي، المصدر السابق، ص 143، 144.

([21]) نفسه، ص144.

([22]) كعت، المصدر السابق، ص152 .

([23]) Hubert Deshamps, l'Afrique noire précoloniale, Presse universitaire de France, 1962,p41.

([24]) رأس الماء: تقع إلى الشمال الغربي من مدينة تنبكت، بحوالي 600كلم، وقد استحدثها الأسكيا الحاج محمد في بداية حكمه، وحفر فيها الآبار، فكثر الناس بها، وعمرت وأصبحت ولاية. ينظر، المبروك الدالي، المرجع السابق، ص117.

([25]) الزغرانيون: ربما تكون قبيلة بربرية تعيش مع الطوارق قرب منطقة رأس الماء. الباحث .

([26]) الفولان: تعرف بعدة أسماء منها؛ الفولا، الفولاني، الفيلاني، الفلاتا، الفولبي، تقطن في المنطقة الواقعة في أعالي النيجر، وحتى نهر السنغال، يعيشون إما رعاة متنقلون أو مستقرين يمثلون طبقة ذات نفوذ. ينتسبون إلى الحاميين الشماليين الذين أخذوا ينشرون نفوذهم في السودان الغربي وأعالي السنغال أثناء قيام إمبراطورية غانا، وفي نهاية عام 1810م، دعم الفولانيون نفوذهم في سائر ولايات الهوسا، وفي أواخر القرن 19م، اتسعت رقعة إمبراطورية الفولان فشملت الأقاليم الشمالية من نيجيريا، ويتكلمون لغة الفوفولدية fufulde وهي على جانب كبير من الأهمية. ينظر سليجمان س ج، السلالات البشرية في إفريقيا، ترجمة يوسف خليل، القاهر، 1959م، ص 48، 49.

([27]) المبروك الدالي، المرجع السابق، ص197. والسعدي، المصدر السابق، ص143.

([28]) كعت، المصدر السابق، ص 178، 179.

([29]) الصحراء: تذكرها المصادر العربية بـ: نيسر ،أو سير، ويصفها بن حوقل، بأنها بين بلاد المغرب وبـــلاد السودان مفاوز، وبراري منقطعة، قليلة المياه، متعذرة المراعي، وأن سلوكها غير ممكن لفرط البرد الذي يمنع مــن العمارة ويصفها الإدريسي، الذي يسميها بصحراء نيسر، أنها قليلة الأنس، والماء بــها قليل. غير أن ابن خلدون يذهب إلــى اعتبارها حاجزا، ويجعلها الإصطخري، المنفذ الوحيد للاتصال بشمال إفريقيا، والعالم الخارجي. أما عن نشأتها فقد تكون تشكلت بعد العصر الجليدي، خلال فترة الجفاف التي عرفها العصر النيوليتي، حيث وجدت في الصحراء الكبرى أقم المظاهر الحضارية ذات الأصول السودانية، التي تعود إلى سنة 7600ق م، لكنها تتميز بالضعف نسبيا. في هذا الوقت شهدت منطقة شمال إفريقيا مظاهر جد متطورة. ينظر، أبو عبيد الله البكري، المسالك والممالك، 2ج، تحقيق أندريان فان اليوفن و وأندري فيري، الدار العربية للكتاب، تونس، 1992م، ج1، ص 238، 239. و أبو القاسم النصيبي ابن حوقل صورة الأرض، دار مكــتبة الحيــاة، بيـروت، 1979م، ص100. و الإدريســـي، المــصدر السابــــق، ص108. وعبد الرحمان بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكــبر، ج7، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1983م، ج6، ص197. وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني، دار القلم، مـصر، 1961م، ص 34،35 .

وإبراهيمي ك، تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر، ترجمة محمد البشير شنيتي ورشيد بورويبة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، 1982م ص 118، 119.

([30]) نور الدين شعباني، علاقات ممالك السودان الغربي بدول المغرب الإسلامي وآثارها الحضارية بين القرنين (4و10هـ) / (10و15م)، رسالة ماجستير (غير منشورة) بقسم التاريخ، جامعة الجزائر، 2005/2006م، ص 54.

([31]) Maurice Delafosse, les relations du Maroc avec les Soudan a travers les àges, revue Hésperis, T 4, 2 trimestre, paris, 1924, p153.

([32]) Alphonse Gouilly, L'islam dans l'Afrique occidentale française, édition larose, paris, 1952, p279. و J.S Trimingham, op. cit ,p 13.

([33]) Jacques maquet, les civilisations noires, Belgique, 1966, p.16.

(…Le défaut des classifications fondées principalement sur des critères géographiques ou historiques est de ne pas mettre suffisamment en relief la spécificité du phénomène socioculturel. Après tout, puisqu il s’agit de grouper des cultures qui se ressemblent, les critères fondamentaux doivent être culturels et non spatiaux ou temporels.)

([34]) سجلماسة: تقع في الحدود الجنوبية الشرقية للمملكة المغربية، وقد بناها جماعة من الصفرية سنة 140هـ/857م وعرفت دولتهم بدولة بني واسول ،وعرفت أيضا بدولة بني مدرار. ينظر،البكري ،المصدر السابق،ص142- 151 و ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ليفي بروفنسان، ط3، الدار العربية للكتاب المغرب، 1983م، ج1، ص156- 150.

([35]) تارودانت: تقع جنوب مراكش بالقرب من ســاحل المحيط الأطلسي شـرق أغادير الحالية، وكانت حـاضرة سوس لبعض الوقت في القرن7هـ/13م، دخلت تحت سيطرة المداريين ثم الأدارسة.ينظر، عبد الواحد المراكشي، المعجب فــي تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العربان، القاهرة، 1963م، ص447.

([36]) M. Delafosse, op. cit, p p158,159.

([37]) Ibid, p 159.

([38]) الدولة المرينية المغربية مع إمبراطورية مالي السودانية.

([39]) ابن خلدون، المصدر السابق، ج7، ص 555، 556.

([40]) الوطاسيون: فرع صغير من بني مرين، ينتمون إلى قبيلة زناتة البربرية، في سنة 1471م نجح محمد الشيخ الوطاسي في تأسيس الدولة الوطاسية بعد أن قضى على دولة بني مرين عام 1465م . ينظر، عمار بن خروف، العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن 10هـ/16م ،ج1، دار الأمل، الجزائر، 2006م، ص 64.

([41]) تاوديني: جنوب تغاز بحوالي 150كلم .ينظر، M. Delafosse, op. cit, p 164.

([42]) عندما مرّ ابن بطوطة بهذه الممالح (القرن14م)، وجد أن ملكيتها بيد قبيلة مسوفة المحلية، وأن لا سلطة لأحد عليها وخلال القرن 16م استطاع الأساكي امتلاكها. ينظر، عبد القادر زبادية، الحضارة العربية والتأثير الأوروبي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء (دراسات ونصوص)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1989م، ص 45 .

([43]) السعديون: تقول المصادر أنهم من أسرة عربية وفدوا من ينبع بالحجاز إلى درعة بجنوب المغرب، والاعتقاد السائد أنهم من الأشراف، ويسمون أيضا بالزيدانيين نسبة لجدهم زيدان بن أحمد، أقاموا دولتهم السعدية منذ القرن 16م على أساس الجهاد ضد البرتغاليين، كما أطاحوا بالدولة الوطاسية بعد صراعات طويلة، وأصبحت مراكش عاصمة لهم. يـنظر، عمار بن خروف، المرجع السابق، ص50- 59.

([44]) تغـاز: تقع جنوب المغرب الأقصى، بقرب البحر المحيط شرق الأقاليم الصنهاجية، تتوسط الطريق الرئيســي بين تنبكت ودرعة بالمغرب، وتعتبر مركزا تجاريا والمصدر الرئيسي لمعدن الملح، وأغلب سكانها من مسوفة، وليـسوا من سكان البلدة، ليس بها عمران وكل ما تحتويه هو الملح الذي يباع ويشترى بالذهب، حيث كان التعامل فيها بكميات ضخمة من الذهب. ينظر، عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي(ابن بطوطة)، تحفة النظــــار وغرائب الأمصار وعجائب الأســفار (رحلته)، ط1، الدار البيضاء، المغرب، 2006م، ص257. والحسن الوزان، المصدر السابق، ص 108،109. ومارمول، المصدر السابق، ص 184، 185.

([45]) مراكش: تقع جنوب المغرب، من أشهر وأكبر مدنه، بناها زعيم اللمتونيين يوسف بن تاشفين عام 470هـ، وقد كانت أرض موحشة يضطر عابروها للإسراع خوفا، ومنه اتخذ اسم مراكش وتعني بالبربري " أسرع المشي ". ينظر، نور الدين شعباني، المرجع السابق، ص 109، 110.

([46]) M. Delafosse, op. cit, p 162.

([47]) أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، 6 ج، " الإسلام والدول الإسلامية جنوب الصحراء منذ دخلها الإسلام حتى الآن "، ط 6، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ج 6، ص271.

([48]) الحسن الوزان، المصدر السابق، ج 2، ص 108، 109.

([49]) جي دي فيج، تاريخ غرب إفريقيا، ترجمة السيد يوسف نصر، ط 1، القاهرة، 1982م، ص67.

([50]) M. S. Cissoko, op. cit, p 86.

([51]) هو الأمير أحمد بن محمد الشريف السعدي، شهرته الدرعي، ويلقب بالمهدي والإمام، وهو أبو العباس أحمد الأعرج وهو الأمير السعدي الأول بعد مؤسسها محمد القائم بأمر الله. ينظر، مجهول، تأريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرية نشره جورج كولان، مطبوعات معهد العلو العليا المغربية، 1934م، ص5.

([52]) السعدي، المصدر السابق، ص99.

([53]) نفسه.

([54]) الطوارق: تسميتهم نسبة إلى طارق بن زياد أو لطرقهم الصحراء والتوغل فيها، ينتسبون إلى صنهاجة والتي منها لمتونة ومسوفة و جدالة يتوزعون على الصحراء ولا يستقرون وهم على دين الإسلام، ويطلق عليهم اسم الملثمين. ينظر محمد لسان الدين بن الخطيب، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، صححه البشير الفورتي، ط 1، مطبعة التقدم الإسلامية، تونس، بدون تاريخ، ص6- 8. المبروك الدالي، المرجع السابق، ص216.

([55]) درعة: مدينة صغيرة من جنوبي المغرب تقع غرب مدينة سجلماسة، بنحو سبعة مراحل (المرحلة هي مسافة سير يوم وليلة). ينظر، البكري، المصدر السابق،ج 2، ص 845، 846. و شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، 5 ج، بيروت، 1977م، ج 2، ص451.

([56]) عبد القادر زبادية ، مملكة سنغاي ... ، المرجع السابق، ص88 .

([57]) S. M. Cissoko, op. cit, p 90.

([58]) تغاز الغزلان: تقع إلى الجنوب من تغاز. الباحث.

([59]) عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص88.

([60]) أحمد المنصور: هو أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد المهدي ولد بفاس سنــة (956هـ/1549م)، يصل نسبه حسب ابن القاضي إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. درس في عده مراكز علمــية منها: الأدب، الـــتاريخ، التراجم الرياضيات، التفسير......وله مؤلفات نذكر منها: " المعارف في كل ما تحتــاج الخلائف"، تولى حكم الدولة السعدية بعد معركة واد المخازن او الملوك الثلاثة 986هـ/1578م، فلقب بالمنصور، و بالذهبي لوفره الذهب واستعماله بالسكة بعد معركة واد المخازن أو بعد غزوه لبلد السودان 1591م. ينظر، أبي العباس بن محمد المكناسي (ابن القاضي) درة الحجال في أسماء الرجال، 4 ج، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، ط 1، دار النصر للطباعة، تونس، 1970م، ج 1 ص106- 119. و شوقي أبو خليل، معركة وادي المخازن، ط 1، دار الفكر، بيروت، 1988م، ص 37،38. و ناصر الدين سعيدوني، أحمد المنصور الذهبي، معجم مشاهير المغاربـة، جامعة الجزائر، 1995م، ص 25،26.

([61]) السعدي، المصدر السابق، ص 111 .

([62]) عمار بن خروف، المرجع السابق، ص 62 .

([63]) السعدي، المصدر السابق، ص 111.

([64]) عمار بن خروف، المرجع السابق، ص 132،133 . و

- Delafosse, op. cit, pp163,164. .S. M. Cissoko, op. cit, p 92

([65]) عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص 92.

([66]) هربرت فيشر، أصول التاريخ الأوروبي الحديث، ترجمة زينب عصمت راشد و عبد الرحيم مصطفى، دار المعارف القاهرة، 1970م، ص79.

([67]) شمس الدين الكيلالي، الإسلام و أوروبا في القرن 16م " الحرب والتجارة"، مجلة الاجتهاد، عدد 36، سنة 9، دار الاجتهاد، بيروت، 1997م، ص 14.

([68]) جورج حداد و بسام كرد علي، مختصر تاريخ الحضارة العربية في الأزمنة الحديثة، ط 2، دمشق، بدون تاريخ ص19.

([69]) شمس الدين الكيلالي، المرجع السابق، ص18.

([70]) تزفيات تودورف، فتح أمريكا مسألة الآخر، ترجمة بشير السباعي، ط 1، القاهرة، 1992م، ص17.

([71]) يحيى جلال، المغرب الكبير "عصور حديثة وهجوم الاستعمار"، دار النهضة، بيروت، 1981م، ص 42.

([72]) محمد رزوق، العلاقات العربية الإفريقية في القرن 16م، مجلة البحوث التاريخية مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي، عدد 2، سنة 7، 1985م، ص 86.

التعمير البشري بمنطقة قالمة من خلال الشواهد الأثرية

(منطقة الركنية انموذجا)

أ.د. عبد المالك سلاطـنـيـة

جامعة08 ماي 1945- قالمة

توطئــــــــة:

إن الدارس لتاريخ الجزائر القديم تستوقفه العديد من المحطات التاريخية، التي تركت بصماتها الظاهرة، والتي ترجع إلى مختلف المراحل من الشواهد التاريخية والمعالم الأثرية.

- التعريف بموقع الركنية:

يقع موقع الركنيةRoknia بضواحي بلدية الركنية، شمال غرب مقر ولاية قالمة "ملكا القديمة"، على مسافة 35كلم. وهي ولاية حدودية مع ولاية سكيكدة"روسيكادا "، لا تبعد عن مدينة عنابة الحالية "هيبون القديمة" الا بمسافة تقدر بحوالي 60كلم. كما أنها ممر هام نحو قسنطينة "سيرتا" عاصمة المملكة النوميدية.

شهدت هذه المنطقة استقرار باكرا للإنسان بها، وأهم مواقعها "المقبرة الميغاليثية" التي توجد بها "القبور المنضدية" و"قبور الحوانيت". تقع "المقبرة الميغاليثية" شمال غرب مدينة قالمة1 على بعد 35 كلم شمال حمام ادباغ (حمام المسخوطين سابقا)، على مسافة 12 كلم2.

ويمكن الوصول إلى المقبرة من طريق ثاني، وهو الذي يربط عزابة بالركنية على مسافة 45 كلم.(انظر الشكل رقم 1و2). يحدها من الناحية الشرقية "جبل أدباغ" الذي يصل ارتفاعه إلى 1050 متر والذي يتربع على مساحة تقدر بـــــــ 2925 هكتار.

ومن الناحية الجنوبية "مشتة السطحة" و"وادي ادواخة"، ومن الناحية الشمالية قرية الركنية. أما من الناحية الغربية فيحدها كل من "جبل اشعايرية" المسمى "جبل المنشار " و"جبل لقرار"، الذي يصل ارتفاعه إلي 1070 متر وهو بذلك يعد أعلى قمة في المنطقة.

أما إذا عدنا إلي الخريطتين الطبوغرافيتين ذات السلم 1 / 50000 و 1/ 25000، ففي الأولى تقع المقبرة ما بين خطي 904 و905 شمالا جنوبا. وخطي 366- 368 شرقا غرب، أما في الثانية فنجدها بين خطي 339- 342 شمالا جنوبا، و4042- 4044 شرق غربا.

تـمتد الـمقبرة على مساحة تقدر بـــــــ3 كلم طولا. وما بين700 إلى 800 متر عرضا بمحاذاة أراضى السطحة1.

ويرى بورقينا: "أن أسباب اختيار هذا الموقع مكانا أبديا للموتى الى كون "الركنية كانت عبارة عن حمام طفئ وبنى القدماء من فوقه معالم جنائزية...معتقدين بأنها تكون تحت حماية جهنمية...، وفضلوا توجيه المعالم الجنائزية نحو أفران كانت مشتعلة تتسرب منها الحرارة"2.

ويبدو من خلال الدراسة التي قام بها "بورقينا" أنه ربط بين الدراسة الجيولوجية لحمام المسخوطين والركنية، نظرا لوجود العديد من الخصائص المشتركة في البنية الجيولوجية. من حيث نشأة وتكون الصخور الرسوبية. ويبدو أن اختيار هذا الموقع كان نتيجة عدة عوامل يمكن حصرها في النقاط التالية:

- طبيعة المنطقة الصخرية التي وفرت المادة الأولية لإنجاز القبور، دون عناء البحث عنها في أماكن أخرى. وكذا هشاشة بنيتها فهي تتكون أساسا من صخور الترافرتين ، والتي يسهل على قلاعي الصخور التحكم فيها دون مشقة.

- تواجد المقبرة بمحاذاة أراضي خصبة صالحة للزراعة وهي أراضى "السطحة". فقد تكون هذه الأخيرة قد زرعت في فترات معينة من قبل بناة المقابر، هذا بالنظر إلى الاستقرار البشري الضخم، الذي كان بالمنطقة من حيث حجم وعدد القبور التي تزيد على 3000 قبر.

- توفر الينابيع المائية، التي لها دورا هاما في الاستقرار. والتي من أهمها ينبوع عين القصر الذي يعرف "بعين لزة" وكذا "عين ديرا". ويقع على حافة الوادي بالقرب من المقبرة. ومنه فإن اختيار هذا الموقع يكون قد خضع بالضرورة لعوامل عدة متداخلة، بين ما توفره الطبيعة وحاجات الإنسان في ذلك الوقت.

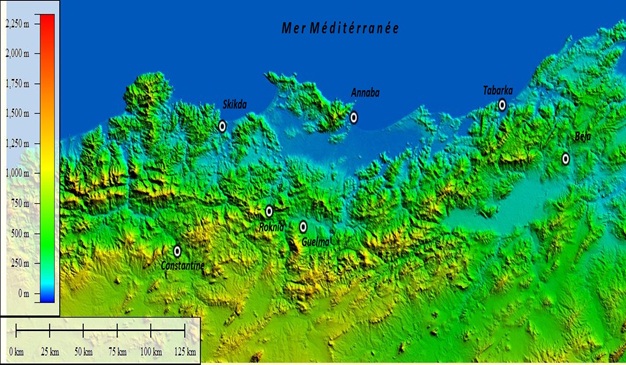

تحتوي "المقبرة الميغاليثية" بالركنية على أكثر من 3000 قبر من نوع الدولمن، مختلفة الأحجام والأنماط. هذا في الوقت الذي نجد فيه عددا كبيرا من هذه القبور قد تحطم بفعل عوامل عديدة، كما هو الحال بالنسبة لموقع "قلعة بوعطفان" وموقع "بونوارة" [1]

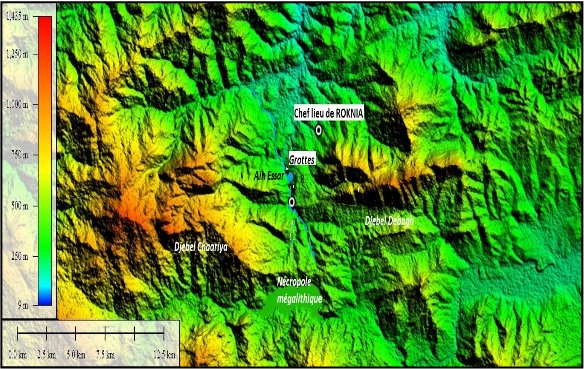

الشكل رقم 1. موقع الركنية بالنسبة للشرق الجزائرى وحوض المتوسط

شكل رقم 2. موقع الركنية على وادى ركنية شمال غرب قالمة.

- التركيب الجيولوجي للموقع:

لقد سهلت تركيبة المنطقة الجيولوجية على الإنسان الذي عاش واستقر فيها، عملية قطع الكتل الحجرية. التي تعتبر المادة الأساسية لإنجاز قبور "الدولمن". وكذا حفر "الحوانيت" على الواجهة المقابلة لجبل "اشعايرية"، والمحاذية لوادي الركنية. وقد استعمل في إنجاز الصروح الجنائزية نوعين من الصخور إحداها رسوبية، وهي الغالبة الاستعمال والأخرى نارية وهي نادرة بالموقع.

أ. الصخور الرسوبية:

تكون هذا النوع من الصخور نتيجة عمليات الترسب وتعرف بالصخور الطباقية[2]. وهي عبارة عن مواد متفتتة سواء من صخور نارية أو رواسب كيميائية وعضوية[3]. والحجارة بموقع الركنية تأتي من المكان نفسه.

وهي عبارة عن صخور مسامية تتجمع من الترسبات حول الينابيع. مما يسهل على قلاعي الحجارة استخراجها دون عناء1. وصخور ترافرتين Travartin، هي صخور مشابهة "للتوفنه" سهلة الانكسار[4] ، هذا ما يسر إنجاز عدد كبير من القبور عبر حقبات طويلة من الزمن.

ولقد قام "بورقينا" بإجراء تحاليل على هذا النوع من الصخور ( صخور الترافرتين) فتحصل على النتائج التالية :

|

المـادة |

النسبــة |

|

كاربونات الجير والمنغنيز |

% 95,21 |

|

كاربونات السنرونتيان |

% 0,24 |

|

اكسيد الحديد |

% 0,60 |

|

سلفات الجير كاربونات الحديد |

% 2,60 |

|

مواد أخرى |

% 1,35[5] |

صورة رقم 3: الصخور الرسوبية بموقع ركنية

ب. الصخور النارية :

كان استعمالها نادرا جدا في المقبرة، بحيث كل قبور "الدولمن" استخدم في إنجازها صخور الترافرتين الهشة. عدا قبر واحد احتوى في تركيبته على صخور نارية. والتي قد يكون مصدرها "جبل ادباغ" او "أشعايرية". لكن المعاينة الميدانية أثبتت التطابق التام بين هذا النوع من الصخور، المستخدم في إنجاز قبر مزدوج الغرفة. وصخور "جبل ادباغ"[6] . هذا، مع العلم أن الصخور النارية تتميز بصلابتها، وصمودها في وجه العوامل الطبيعية القاسية.

ج. المنـاخ :

يسود المنطقة مناخ البحر المتوسط، الذي يّتّميز بشتائه المعتدل وصيفه الحار، ويصل التساقط أقصاه خلال شهر جانفي، يبلغ 111 ملم[7]. نظرا لقرب المنطقة من الساحل، وبالتالي تعرضها للتيارات الهوائية الدافئة شتاء، والمعتدلة صيفا. وهي تبعد عن ساحل سكيكدة "روسيكاد القديمة"، بحوالي 60 كلم وعن عنابة(بونة) بـــــــ 80 كلم. وعليه فالركنية تقع بين درجتي عرض °36 و°37 على خطوط العرض الشمالية، في مركز رباعي، بين عنابة وسكيكدة في الشمال القسنطيني، وسوق أهراس في الجنوب. وبالتالي فإن هذه المنطقة تكتسي نظاما مناخيا شبيها بذلك الموجود في مجموع هذه المدن[8].

ومن خلال الدراسات التي تمت حول المنطقة، فإن مناخها شهد تغيرات جمة منذ عصور ما قبل التاريخ. أين كان متوسط الحرارة لا يتجاوز 10 درجات[9].

ويرى "بورقينا" أن مناخ الركنية كان ساخنا نظرا لتواجد حمام ضخم بها، إلا أنّه اختفى وصار المناخ باردا. كما كانت تتميز المنطقة بغطاء من الغابات نظرا لمناخها الرطب المتوسط الحرارة. ومع مرور الزمن أصبح المناخ شيئا فشيئا جافا، والغابات التي كانت تستقبل الرطوبة بدأت تختفي تدريجيا.[10]

ويقدر المعدل المناخي لمنطقة الركنية ب °17,5 وب 144 يوم أمطار من 365 يوم. وإننا عندما نقارن الطبقات العليا "للميغاليث" بتلك الموجودة في أعالي "جبل طاية[11] Taya"، فإننا نلاحظ بأن تلك الموجودة في الركنية هي الأكثر انهيارا، والأقل سمكا ، والأكثر خشونة. وهذه الخصائص ترجع أساسا إلى اختلاف الارتفاع. فمقبرة الركنية تقع على علو430 متر بينما يصل جبل طاية إلي 1200 متر[12].

اعتمد "بورقينا" في دراسته التغيرات المناخية لمنطقة الركنية على القواقع Holix. والملاحظ أن هذه التغيرات المناخية قد انعكست على الوجه الحقيقي للمقبرة. فكثيرا من قبور "الدولمن" انهارت وتشققت.

ويمكن القول أنه غير شكلها نسبيا نتيجة العوامل الطبيعية والمناخية من رياح وحرارة ومطر ورطوبة. هذه العناصر المناخية التي لا يمكن لنا، بأي حال من الأحوال، أن نهمل أثرها في بنية الموقع، وتركيبة كل معلم. تبين الجداول التالية لما مدى الاختلاف الواضح بين سنوات 1987 - 9931- 1994 ، من حيث التغيرات المناخية الخاصة بالمطر والحرارة والرطوبة والتبخر والرياح .

هذا مع الإشارة أن العوامل المناخية كانت خلال فجر التاريخ وبعده مناسبة للاستقرار البشري. و ما ساعد على إنجاز مقبرة ضخمة تكون قد استغلت لقرون طويلة من الزمن. مع الملاحظة ان الإنسان استغل الجغرافيا وصخرها لخدمة استقراره بالمنطقة.

- قبور الدولمن )القبور المنضدية):

تنتشر قبور "الدولمن" بموقع الركنية عند منحدر واديها بصورة غير منتظمة. حيث إذا انطلقنا من "مشتة السطحة" تبعا لخط توزيع "الدولمن" نحو نهايته، نلاحظ بأن المقبرة تبدأ ببعض القبور الصغيرة الحجم، ثم تتطور لتصبح القبور أكثر تطورا وأضخم من حيث نوعية الصخور المستعملة.

يرى "كامبس" أن "الدولمن" الشمال الإفريقية ذات أبعاد صغيرة، وهي في الأصل مخصصة للدفن الفردي1. يضيق الموقع في الناحية الجنوبية ويبدأ في الاتساع حيث تنحصر الأراضي الزراعية، وتزداد المقبرة أتساعا كلما اتجهنا شمالا. فتمثل كل المنحدر الجبلي، وعليه فإنه يمكن ان نقف عند الملاحظات التالية:

- تطور قبور الدولمن من حيث الحجم والشكل كلما اتجهنا من الجنوب نحو الشمال.

- هذا التطور الحضاري يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّ المنطقة الجنوبية خصصت للدفن.

- تزامن هذا التطور مع تطور "قبور الحوانيت" الّتي تحتوي عليها مقبرة الركنية.

- تتواصل قبور الركنية في شكل خطوط مستمرة، مما يدفعنا إلى القول بأن هذه القبور المتتابعة في خط واحد قد تكون لنفس العائلة التّي كانت تدفن موتاها بالتعاقب2.

يختلف حجم "دولمن" الركنية من قبر لآخر، وهي تتراوح عموما ما بين 0,80 م إلى 3 م طولا. و55 .0 إلى 1,70م عرضا. فهي بذلك أصغر بكثير من "دولمن" "قلعة بوعطفان" التي تتّميز بالضخامة وكبر حجمها.

صورة رقم 4: منظر جوي للموقع يوضح انتشار قبور الدولمن والحوانيت بالموقع

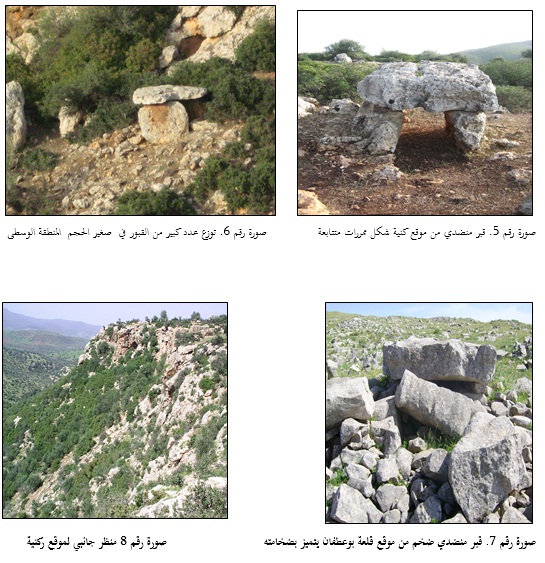

4. قبور الـحـوانـيـت:

لم تقتصر المدافن المغربية على الأنواع السالفة الذكر، بل شهدت نوعا آخر من المدافن التي تعرف غالبا بالحوانيت. Haouanets. و "الحوانيت" (جمع، مفردها حانوت Hanout). يطلق هذا المصطلح على تلك القبور المحفورة في الصخور وواجهات المرتفعات الجبلية، وهي ذات أشكال متعددة تختلف من موقع لأخر، تتميز بمداخلها الضيقة.

يرى بربريجر Berbrugger : " أن سكان الركنية هم أول من أطلق هذه التسمية على هذا النوع من القبور" [i].كما أشار "جزيل" إلى الحوانيت بأنها ذات حجم صغير مداخلها شبيهة بالنوافذ2 5.

يصف حسين فنطر الحوانيت: " الحانوت تسمية اصطلاحية تشير إلى قبور منقورة أفقيا، في جوانب الهضاب والصخور الكبيرة"36.

ويعرفها إبراهيمي: " أنها عبارة عن حجر مكعبة الشكل محفورة في الصخر وتغلق بواسطة ألواح حجرية مركبة رأسيا كما توحي الحّزات المحفورة في حوا ف الفتحة4".

كما يتركب "الحانوت" من عنصر واحد أو عنصرين، وقد تقدم الغرفة بهو أو معبر صغير، وتكون الحوانيت متتابعة عموديا أو أفقيا.

ويجمع أغلب الدارسين على أن "الحوانيت" تغلق من الخارج بواسطة بلاطة معدة خصيصا للغلق، ويمكن التأكد من ذلك في حوانيت مدينة تبسة .1 ففي "حوانيت" مدينة الركنية ، صقلت حوافها بدقة، مما يسمح بوضع البلاطة في شكل منسجم مع المدخل. كما تفتقد البلاطات بالمواقع بسبب ضياعها بعد عملية فتح "الحوانيت"، فضلا عن ذلك فإن ما يميز " الحوانيت" خلوها من الرسومات عدا ما عثر عليه في مواقع قليلة..

ويرى حسين فنطر : أن المدافن اللوبية2 شديدة التنوع وهي تختلف عن بعضها البعض من حيث الفترة التاريخية التي ظهرت بها.

وقبور "الحوانيت" أحد نماذج المدافن الحجرية المنتشرة في حوض المتوسط، وهي تختلف عن باقي المدافن الأخرى من حيث شكلها وطريقة حفرها في الصخور والمرتفعات الجبلية سواء بطريقة جماعية أو منعزلة.

ويرى جزيل:" بأن مداخل هذه القبور المنقورة في الصخور صغيرة شبيهة بالنوافذ"3 حيث تكون في الغالب عمودية لا يزيد ارتفاعها عن 0,80 مترا.4 عدا بعض الحالات التي نجدها كما هو الحال في الركنية أين تفوق المتر الواحد.

مع الإشارة إلى أن هناك خلطا بين "قبور الدولمن" و"الحوانيت"، حيث يذكر شاربونو Cherbonneau أن "الدولمن" الكبيرة "بسيجوس" كان يطلق عليها من قبل السكان المحليين "الحوانيت"5.

كما عرفت الحوانيت باسم بيت الحجار "Bit-Elhadjar " في منطقة على الحدود التونسية جنوب مدينة الطارف الجزائرية 6.

بعض مواقع مقابر الحوانيت |

||

|

الجزائر |

تونس |

المغرب الأقصى |

|

الركنية بوشقوف(دفيفي)1 تيبازة واد ارهيو الشلف بجاية |

بيلارجيا طبرقة جربة الحاروري جبل بهاليل |

تازة ازمور |

ويعد موقع الركنية من المواقع القليلة التي جمعت بين صنفين من المدافن وهي "قبور الدولمن"، و"قبور الحوانيت". وهذا التواجد الكبير لها بالموقع يدفع إلى ترسيخ فكرة الاستقرار البشري الطويل المدى بهذه المنطقة. يرى غانم محمد الصغير : "أن توفر المدافن الحجرية بكثرة في المنطقة الممتدة من مكثر شرقا وحتى منطقة سيرتا غربا يدل على الكثافة السكانية في المنطقة"2. والجدير بالذكر أن عدد حوانيت الركنية يتجاوز300 حانوت بكل الأنواع المعروفة في الموقع.

يرى بورقينا أن حوانيت الركنية استعملت في بادئ الأمر للدفن وبعد قرون صارت أماكن للعيش3، هذا في الوقت الذي يطرح فيه الضابط جاكو Jacquot استفسارا حول طبيعة المساكن التي استقر فيها بناة المقابر، هل عبارة عن خيم وأكواخ؟4

وفي هذا الشأن يرى الضابط دبوسردون De Bosredon بأن الحوانيت لم تكن خاصة بالسكن لأن أبعادها ضيقة، فساكنوها يتحتم عليهم أن يتركوها مفتوحة ليلا ونهارا لأنها لا تغلق إلا من الخارج5، كما تتميز "حوانيت الركنية" بأنها عميقة نسبيا مقارنة ببعض "حوانيت قاسطل" .

5. كرنولوجية الموقع:

يوجد اختلاف وتضارب في تحديد الفترة الزمنية "بدوقة" لإنشاء هذه المقبرة، ويرى "بورقينا" الذي قام بدراسة الموقع في القرن الماضي، اعتمادا على دراسة القواقع بأنّ "دولمن" الركنية تعود إلى 2200 ق م[13].

أما بروكا Broca فإنه يرجعها إلى القرن 14 ق م[14] ،هذا ويري ريجاس بأنّ الاعتماد على القواقع في تحديد عمر المقابر طريقة غير مجدية في تحديد تاريخ دقيق لها. خاصة بعد تطور العلوم واكتشاف طرق علمية أكثر دقة في تحديد عمر الآثار.

وعليه فإنه يصعب علينا تحديد فترة زمنية محددة لعمر "دولمن" الركنية، والملاحظ أن شكل وطبيعة موقعها وكذا الدراسات التي تمت حول الأثاث الجنائزي، تعكس قدم الموقع. وكذا الفترة الزمنية الطويلة التي استغل فيها من قبل السكان، كما قد يكون ممتدا الى العهد الروماني ويصنف موقع الركنية ضمن المواقع الليبية البونية.

6. التنقيـبات الأثرية والدراسات التاريخية:

بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 وبداية التوسع، بدأت حّمى البحث عن الآثار وتاريخ الأجناس. فبرزت معهما عمليات التنقيب ، التّي كانت في معظمها تفتقر إلى القواعد والشروط العلمية والموضوعية، التي تمّيز عالم الآثار. خاصة فأستغل بذلك العسكري والهاوي والمغامر والباحث عن الكنوز تلك الأوضاع، وتمخضت عن ذلك عمليات تنقيب أهم ما يميزها الفوضى والعشوائية. ولم تشذ "المقبرة الميغاليثية" بالركنية مثل غيرها من تنقيبات الهواة والعسكر بّين والباحثين عن الكنوز[15]

تمت الحفريات الأولى باكرا على يد بربرجر Berbrugger سنة1864 ، ولوتورنو Letourneux وشميط Schmit عام 1865 . غير أن أهم الحفريات هي تلك التّي قام بها بورقينا Bourguignat وفيدهارب Faidherbe سنة 1867. وكذا حفرية الكي Alquier سنة 1932 . التي لم تترك لنا أي شيء مكتوب عدا ما يوجد "بمتحف الباردو" من أواني، وتقدر بـ 50 آنية فخارية، و60 قطعة من نوع "المساقل".

ﺃ. الحفريات الأثرية:

- حفرية بورقينا:

لقد كان بورقينا أحد المهتمين بالآثار فقد قام بالعديد من الأعمال، أين قــام بحفر بعض "التيملوس" بالصحراء[16]. كما قام بحفريات أخرى بتونس[17]. ولمساعدة الجنرال فيدهارب القائد العسكري لمنطقة "بون" انتقل بورقينا مع فريق من الهواة والمهتمين بالآثار إلى منطقة قالمة. فقام بحفريات "بالمقبرة المغاليثية "بالركنية في شهر جوان من سنة 1867 أين قام بحفر28 قبرا من نوع "الدولمن".

|

اسم الأثري |

تاريخ الحفرية |

عدد الدولمن المنقب فيها |

عدد الأواني الفخارية |

عدد الحلي |

العظام البشرية |

|

بورقينـا |

جـوان 1867 |

28قبر |

45 آنية مختلفة الأشكال |

13حلية من البرونز 2 حلية من الفضة |

عظام 48إنسان تم إثبات 20رجلا و17 امرأة |

وأقل ما يقال عن حفرية بورقينا أنه بغض النظر على الخيال الواسع الذي استعمله في تفسير كثير من القضايا، فإن حفريته[18]، تبقي واحدة من بين الحفائر الشبه منظمة.

- حفرية الجينرال فيد هارب Faidherbe:

لم تتوقف حملات البحث والتنقيب في المقبرة الميغاليثية، بل مباشرة وبعد أن كانت حفرية بورقينا في جوان من سنة 1867، تلتها حفرية فيد هارب. الذي كان يشتغل بالسينغال، عين كقائد عام لقطاع بون (عنابة الحالية). وهذا بعد سنتين من ميلاد "مدرسة هيبون" سنة 1865، وقبلها الجمعية التاريخية الجزائرية سنة 1856، ثم الجمعية البيئية سنة 1861[19]. ولقد نصب فيدهارب خيمه بمشتة الركنية، التي كانت مركزا هاما من مراكز التجمع السكاني منذ القديم. لأن قرية الركنية الحديثة ولدت مع نهاية القرن التاسع عشر، بعد استقرار المستوطنين بها. ويعد فيد هارب من المعارضين لأطروحة برتراند الكسندر Alexandre Bertrand القائلة بأن بناة "الدولمن" من الأوربيين، وقد قدموا من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا نحو أفريقيا الشمالية[20].

وكان فيدهارب أيضا من الذين قاموا بحفريات شبه منظمة في "مغارة طاية" رفقة بورقينا، أين عثر على كمية معتبرة من العظام. كما قام بالتنقيب بالمقبرة، حيث وضع في النهاية مخطط لتوزيع "الدولمن" نحو:

|

اسم الباحث |

تاريخ الحفرية |

عدد الدولمن المنقب فيها |

عدد الهياكل التي عثر عليها |

اللقى الأثرية: فخار/ حلي |

|

الجنرال فيد هارب |

أكتوبر 1867 |

15 قبرا |

مجموعة من الجماجم والعظام |

مجموعة من الحلي والفخاريات |

ويرى فيد هارب بأن " المقابر تتابع في نفس الاتجاه في خط متواصل بحوالي ثلاثين "دولمن" في كل خط... ويعتقد أن نفس العائلة كانت تدفن أمواتها بالتعاقب[21]. وعليه فإن حفرية الجنرال فيدهارب إلى جانب حفرية بورقينا تعد من أهم الحفريات التي جرت في الموقع وتركت لنا رصيدا معرفيا وأظهرت بعض اللقى الأثرية.

- حفرية السيدة الكي Alquier :

بعد أن تمت حفرية كل من فيد هارب وبورقينا سنة1867، لم تجرى أي حفريات بالمقبرة، عدا بعض المقالات الوصفية. التي كانت تظهر من حين لأخر حول المنطقة، مثل ما كتبه سوليSouley سنـة .1869

وشـارل مـولىM. charles mollet ، و روبوReboud سنة 1881، وكذا فوفـال Fauvelle [22]

عام 1890.و بلوخ Bloch الذي درس سنة 1896 الجنس البشري. أما مع مطلع القرن 20 فقد كان من أهم ما كتب، هو ما تركه جاكو Jacquot سنة 1916 [23]. وتعد السيدة الكيAlquier من الذين قاموا بحفريات ذات أهمية نظرا لما أسفرت عنه من لقي أثرية.

|

صاحب الحفرية |

السنة |

عدد الدولمن المنقب فيها |

عدد الفخاريات |

الحلي |

|

السيدة الكي

|

1932 |

؟ |

52 آنية |

60قطعة من نوع cyprès محارة مروحية |

- دراسة جبريال كامبس :

يعد كامبس أحد الباحثين البارزين الذين اهتموا بهذه الفترة الحساسة في تاريخ منطقة شمال أفريقيا عموما. وكان موقع الركنية Roknia ، أحد المواقع التي اهتم بها في أبحاثه، خاصة ما تعلق بالمقارنات بين المواقع أو البقايا الأثرية. كما قام بدراسة الأواني الفخارية التي عثر عليها كل من فيد هارب والكي لمعرفة الفروقات الموجودة بين كل مجموعة وأخرى[24] .هذا، واهتم كامبس بمعظم ما كتب حول الموقع من مقالات أو حفريات أثرية.

ولقد كان من النتائج التي توصل إليها كامبس حول تشريب الفخار بالماء، الى وجود ثلاث عشائر كبرى. دون الأخذ بعين الاعتبار تنوع مناطق جلب التربة التي تختلف من حيث تركيبتها.

في ختام هذا المقال المختصر يمكننا ان نشير إلى الملاحظات والنتائج التالية:

- شساعة وكبر موقع ركنية جعله يستغل لفترة طويلة، مع ملاحظة استعمال نفس القبر للدفن المتكرر.

- المقبرة تتشكل من أكثر من 3000قبر من نوع "القبور المنضدية"، وحوالي 400 قبر من "نوع الحانوت".

- خلو الأثاث الجنائزي من مختلف أنواع الأسلحة.

- تنوع المصنوعات الفخارية والمعدنية ذات الاستعمالات المتنوعة.

- استقرار الإنسان بالموقع.

خاتمة :

من خلال مامر يمكننا أن نؤكد من خلال المعطيات الأثرية على أن منطقة الركنية شهدت استقرارا بشريا كبيرا على مدار الاف السنين ، والمعالم الأثرية المتواجدة كشواهد مادية تشير إلى التنوع الحضاري والاستقرار البارز الذي تمخض على مجتمع محلي تاثر بالحضارات الوافدة ترك بصمات هامة تجسدت من خلال المخلفات الأثرية.

قائمة المصادر والمراجـــــــــــع:

أبو العينين، حسن سيد احمد. (1979). كوكب الأرض وظواهره التضاريسية الكبرى (ط5). بيروت: دار النهضة العربية.

تريكار،ج ، روشفور ، م ، رمبير، س . (1982). مدخل إلى الأعمال التطبيقية في الجغرافيا. (حليم عبد القادر، مترجم). الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.

فنطر، محمد حسين. حول المدافن في المغرب الكبير قبل الغزو الروماني. مجلة افريقية، عدد سنة 1985.

غانم، محمد الصغير. (1981) . التواجد الفينيقي البوني في الجزائر. رسالة دكتوراه غير منشورة. الجزائر: قسم التاريخ. جامعة الجزائر.

Bertrand. (1863). Monuments dits celtiques de la province de Constantine. T.VIII.

Berbrugger. )1864. (Chronique Archéologique Roknia. R.AF.

Bosredon. (1879-1877). Promenade Archéologique dans les environs de Tébessa . R.S.A.C. T.XVIII.

Bourguignat,J. R., (1868). Histoire malacologique de la région de Tunis. Paris.

Bourguignat , J. R., (1868). Histoire des monuments mégalithiques de Roknia pré de Hammam Meskhoutine. Paris.

Camps. (1961). Aux origines de la Berberie, monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris: A.M.G .

Cherbonneau. (1868). Excursion dans les Ruines de Milev. Sigus. Sela . T.II. R.S.A.C.

Faidherbe, G., (1868). Recherches anthropologiques sur les tombeaux mégalithiques de Roknia . T. IV . B.A.H.

fauvelle. Quelques Considération sur les dolmens de Roknia (1890). Paris: Association Française pour l'avancement des Sciences.

Fiorini , S., (1935). Hammam Meskhoutine Antique station thermale .Paris .

Jacquot. (1916). La nécropole dolménique de Roknia. dans R.S.A.C.T.L.

Letourneux. (1868 ) . Sur les Monuments Funéraires de l'Algérie Orientale. Archive für. Anth.,

Reboud. (1881). Notes sur la nécropole mégalithique de Roknia .Alger: A.F.A.S.

Reygasse. (1950(. Monuments funéraires préislamique de l'Afrique du nord. Paris.

Seltzer, P., (1946). Le Climat de L’Algérie. Tableau n. 38. Alger.

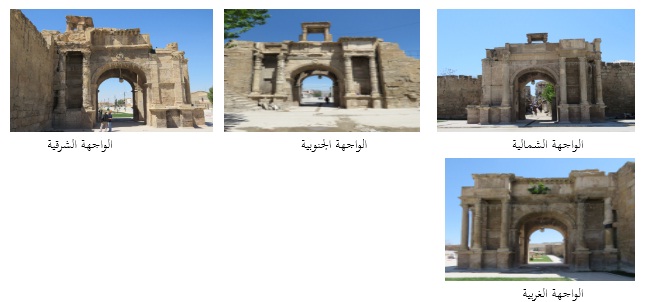

اكتشافات اثرية في مقابر رومانية تظهر عادات الدفن

وتشهد على روعة الهندسة القديمة في مدينة "نيابولس الرومانية"

د. امنة أبو حطب

فلسطين

المقدمــــــــــة:

تميزت نابلس بموقع جغرافي استراتيجي جعل منها مدينة تاريخية واقتصادية ومحط اهتمام الغزاة والطامعين. فضلا عن انها مدينة اثرية، حظيت باهتمام كبير من الدارسين والباحثين. بوصفها مدينة فلسطينية مهمة شهدت ارضها نشاطات وتحركات وصراعات، كما انها رمز للعطاء والابداع والحضارة.

فهي تحتل موقعاً متوسطاً بالنسبة لمدن فلسطين، وقد أكسبها ذلك شهرة وأهمية. وحظيت مدينة نابلس باهتمام الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين، الذين أَظهروا لنا جوانب مهمّة من حياة المدينة السياسية والدينيّة والفكريّة. ولا زالت المدينة تفخر بتراثها وأمجادها ومواقف رجالها، المتسمة بالمحافظة على القيم والتقاليد العربية والإسلامية وشدة بأسهم بالجهاد والمقاومة.[1]

وبوصفها مدينة قديمة أيضاً فقد تعاقب على السكن، على أرضها أقوام عربية عصراً بعد عصر. وبرز العديد من رجالها على مسرح الأحداث السياسية والدينية والثقافية والعلمية، وكانوا مصابيح لامعة في سجل التاريخ العربي والإسلامي.

وقد أوردت التوراة أهمية مدينة نابلس الزراعية والدينية، فاتخذها يعقوب عليه السلام مسكناً له ولأبنائه: "ومضى أخوتُهُ ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم.[2]" أما أول إشارة من المؤرخين العرب والمسلمين إلى مدينة نابلس فكانت من "البلاذري" صاحب كتاب "فتوح البلدان".[3]

أما الإصطخري (المتوفى سنة 340/ 951م ) وهو رحالة جغرافي، فقد أشار إلى ارتباط "السامرة" "بنابلس"، وكذلك كثرة مياهها الجارية، ذكر ذلك في كتابه: "المسالك والممالك "فقال: "نابلس مدينة السامرة يزعمون أن بيت المقدس هو نابلس وليس للسامرة مكان من الأرض إلا بها، وليس بفلسطين بلدة فيها ماء جار سواها، وباقي شرب أهلها من المطر، وزرعهم عليه.[4]

وقد أشار إلى أنها مدينة معروفة ومشهورة بأرض فلسطين، تقع بين جبلين مستطيلين لا عرض لها. وتتميز بكثرة مياهها. وفي ذلك يقول: كثيرة المياه لأنها لصيقة في جبل، أرضها حجر.[5]

اهتم الرومان بمدينة نابلس منذ تأسيسها وكانت من اهم المدن في فلسطين، وأول من اعتنى واهتم بها الامبراطور "فسبسيان" الذي حكم خلال السنوات 69-72 م ، وجعل من المدينة ذات طابع روماني عندما اقام عليها العديد من المنشآت المعمارية الرومانية.[6]

وازدادت هذه المكانة وهذه الأهمية في عهد القيصر "فيليب العربي"(244-249)، وأصبحت نابلس بمستوى مدينة رومانية، وجميع نقوشها تكتب بالرومانية واستمر هذا الحال حتى القرن الرابع الميلادي.

وترك الرومان اثار مهمة من معابد ومسارح وحمامات وميادين للسباق، وبالتالي فان هذه الاثار أصبحت جزء أساسي وحيوي من تاريخ فلسطين. وهي ثروة وطنية وعمق تاريخي، فضلا على انها ثروة اقتصادية في مجال السياحة، ومن أهم هذه الاثار المقابر الرومانية نوردها فيما يلي:

المقبرة الرومانية الشرقية - عسكر:

القبر في العهد الروماني عبارة عن "ران حجري" مستطيل الشكل مزين، على واجهته الرئيسية رسوم حيوانات مثل النسور والسحالي. وكذلك النباتات، وهذا الران (التابوت- الصندوق)، يوضع عليه غطاء حجري جملوني الشكل وغير جملوني في بعض الأحيان. يختم مع التابوت بواسطة مغلاق، مصنوع من الحديد الذي يمزج ويصب مع الرصاص المغلي.

يعتبر أسلوب القبر هذا أسلوبا خاصا بالرومانيين، وقد استعمل في المناطق ذات الثقافة والطابع المدن،ي وكذلك عند أصحاب الثروة والأغنياء في المناطق القروية طيلة العهد الروماني. وفي الوقت نفسه فإن الأسلوب الأخر القديم والخاص بدفن الموات داخل سراديب بأبنيته المقنطرة، لم يتوقف وإنما استمر هو الأخر في الاستعمال، إلى جانب هذا الأسلوب الروماني طيلة العهد الروماني البيزنطي أيضا.

أما مرفقات الميت فقد تغيرت هي الأخرى في هذا العهد الروماني، فبعد أن كان قديما يوضع مع الميت أدوات فخارية عديدة، أصبح يوضع معه في هذا العهد الروماني أدوات زجاجية صغيرة. احتوت على عطور وأمتعة شخصية، وأحيانا أدوات ذهبية وكذلك أباريق. استخدمت ربما في غسل الميت، ودفنت معه لنجاستها.

تقع المقبرة الرومانية الشرقية في قرية عسكر شمال شرق "تل بلاطة" الأثري، على أول الطريق المقابل لمدرسة "قدري طوقان"، والمتفرع شمالا عن شارع "عمان". على المنحدرات السفلى "لجبل عيبال". وقد اكتشفت صدفة أثناء قيام أحد المواطنين في المنطقة بالحفر لبناء بيت له سنة 1978م.

تتكون هذه المقبرة من غرفة فاخرة جدا، وشبه مربعة الشكل وتبلغ أبعادها 6.6متر مربع تقريبا. يغطيها سقف على شكل قبة، ويؤدي إليها باب حجري من قطعة واحدة. يدور على محور مع يد حديدية. وفي واجهتها الرئيسة يقوم عمودين منتصبين على قواعد حجرية، ومساحة مرصوفة بالفسيفساء البيضاء. كما تحتوي هذه المقبرة على عشرة من التوابيت "ران الحجرية المزينة بالزخارف المعمارية الجميلة، ويقوم بقرب أحد هذه القبور بئر ماء كان يستعمل لتطهير الموتى.[7]

يشير واقعها الأثري إلى أنها تعود في بناؤها إلى القرن الأول الميلادي. تشير الكتابة اليونانية على واجهة القبر الموجود في صدر المقبرة، الى قبر مؤسس أو باني المقبرة، على انه قد احتفظ باسمه الأصلي.

في حين تشير الكتابات اليونانية الأخرى، والخاصة بالقبور القائمة أمام وعلى جانبي قبر المؤسس، الخاصة بالأبناء والأحفاد، على أن أسماؤهم قد تبدلت لتصبح يونانية.

وتبعا لما يتوافر في هذه المقبرة من عناصر معمارية وزخرفية غنية، وتبعا لوجود الفسيفساء البيضاء النادرة في المقابر، غلا في عهد مدينة "نيا بولس"، الرومانية فإنه يعتقد بأن هذه المقبرة تعود لأحدى عائلتها الثرية.[8]

كما ويشير الواقع الثري لهذه المقبرة أيضا، على أنها قد استعملت مرة أخرى خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين من العهد الروماني. حيث تم الكشف فيها عن فخار يعود الى هذا العهد الثاني من تاريخها.

- المقابر الأثرية في سبسطية:

تنوعت أساليب الدفن في المدينة تبعا للفترة التاريخية، وأيضا بحسب المكانة الاجتماعية والسياسية للشخص. معظم المدافن الأثرية وجدت خارج أسوار المدينة، خاصة على السفوح المحيطة بالمدينة من جهاتها الأربعة. وقد كانت هذه المقابر ومنذ أمد بعيد عرضة للسرقة من قبل لصوص الآثار. نذكر أهمها كما يلي:

- 1. مقبرة القبة في مركز القرية القديم:

على سبيل الصدفة، وفي عام 1910 م أثناء قيام أحد المواطنين بحفر أساسات لبناء بيت تم العثور على هذه المقبرة Mausoleum ، ولم يتم حفرها إلا في عام 1937م. حيث أظهرت الحفريات أن هذه المقبرة عبارة عن غرفة سقفها على شكل قبة، تضم بداخلها حجرة الدفن بمساحة 330×330 سم. المدخل مغلق بباب حجري. تم البناء بواسطة حجارة مدقوقة بشكل جيد، يتقدم المدخل رواق محمول على أعمدة حجرية. تضم هذه المقبرة خمس توابيت حجرية، مزخرفة بزخارف نباتية وهندسية وآدمية رائعة الجمال. ونظرا لوجود هذه المقبرة على عمق كبير جدا، حاولت دائرة الآثار الأردنية في حنيه، نقل وتجميع هذه المقبرة عند الطرف الشمالي "للفورم"، ولكن هذه المحاولة لم تكتمل، ولا تزل القاعدة الإسمنتية وكذلك حجارة بناء غرفة الدفن قرب "الفورم". ولكن لا يعرف مصير معظم التوابيت الحجرية، باستثناء ما بقي منها في موقع المقبرة.

ويعود تاريخ هذه المقبرة إلى القرن الثاني للميلاد، هي التي اكتشفت على السفح الشرقي المقابل للمدينة، وهي عبارة عن غرفة منحوتة في الصخر، تتقدمها ساحة مبلطة وتضم عددا من التوابيت الحجرية المزخرفة.[9]

- المقبرة الرومانية الغربية:

تقع عند المدخل الغربي لمدينة نابلس الحديثة، على طريق نابلس – طول كرم، وعلى المنحدرات السفلى لجبل عيبال (الشمالي). جوار غرب محطة التميمي، ومقابل مطحنة القمح. في سنة 1960م قام أحد المواطنين بالحفر لبناء بيت في هذه المنطقة حيث ظهرت بعض القبور الرومانية. ونتيجة لهذا قامت دائرة آثار نابلس سنة 1966م، بمتابعة أعمال الحفر والتنقيب في هذه المنطقة، فاكتشفت فيها أعداد كبيرة من القبور الحجرية وثلاث غرف للدفن.

وفي سنة 1982م، قامت دائرة آثار الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة فحص المنطقة ودراستها حيث تبين أنها تمتد شرقا إلى ما أسفل مدرسة الكندي المجاورة لها.[10]

يستفاد من الحفريات الثرية التي أجريت في هذه المقبرة بأنها تكون معماريا من ثلاث مغاور، أو كهوف، نحتت بالصخر وأغلقت فتحاتها الجنوبية بأبواب حجرية، لا تزال ماثلة للعيان إلى اليوم. حتى أن بعضها لا زال يمكن تحريكه على محوره إلى اليوم. ويقوم أعلى هذا الباب الحجري شبكة حجرية على طول عرض غرفة القبو، الذي يغطيه قبو واطئ .

وتحتوي كل من هذه المغاور الثلاث على عدد من القبور الحجرية "ران" مستطيلة الشكل، ومزينة واجهتها الرئيسية بأشكال حيوانية ونباتية. والموزعة على مختلف جوانب المغارة الواحدة. ويعتقد معها بان القبر الذي يتصدر واجهة المغارة مقابل المدخل، على الأرجح لمؤسس أو باني المغارة أو المقبرة في حين أن بقية القبور تعود لأبنائه أو لأفراد عائلته.

كما ويتقدم هذه المغاور الثلاث أرضية واسعة، ساحة مكشوفة، مبلط بالبلاط الحجري. والتي يقوم فيها أيضا عدد آخر من القبور الحجرية، على غرار القبور القائمة داخل غرف المدفن . مما يعني بأن المدفن أو القبر في هذه المقبرة لم يكن مقصورا على داخل المغاور، وإنما على خارجها أيضا. كما ويقوم في النهاية الشرقية الشمالية من هذه الساحة المبلطة، بئر للماء ويشير واقعها الأثري إلى أنها تعود إلى القرن الثاني-الثالث الميلادي.[11]

- مقبرة الورش – دوار عصيره الشمالية:

تقع على المنحدرات السفلى لجبل عيبال، أسفل محاجر الورش (سما نابلس حديثا)، حيث دوار عصيره الشمالية، وبالتحديد جوار غرب عمارة الصالحية. وقد اكتشفت صدفة سنة 1996م، أثناء الحفر لأساسات العمارة المذكورة.

تتكون المقبرة من غرفة واحدة منحوتة في الصخر، ولها مدخل شمالي صغير دائري في أعلاه. يغطيها باب حجري على غرار مداخل المقابر الرومانية الأخرى. يقوم داخلها ثلاث قبور حجرية (رانات – توابيت)، في حين يغطيها السقف الحجري الذي ارتفاعه بارتفاع قامة الرجل.

ولا تشير أرضيتها إلى أنها كانت مبلطة بالفسيفساء أو غيره. كما أن واجهات قبورها مزخرفة بزخارف هندسية، مما يشير إلى أن أصحابها كانوا من ذوي الطبقة المتوسطة الحال في العهد الروماني. كما ان واقعها الأثري والفخاريات التي اكتشفت فيها تدل على انها تعود في بنائها الى القرن الثاني – الثالث الميلادي .[12]

الخاتمـــــــــــــــــــــة:

لمدينة نابلس الفلسطينية عمق تاريخي يمتد الى الاف السنين، مما يعني انها منطقة تحمل هوية فلسطينية كنعانية راسخة ثابتة. وبالتالي فإن أي عوامل وظروف ومتغيرات لا تلغي هويتها الفلسطينية العربية الكنعانية التي تكونت عبر التاريخ.

وفي كل العصور والازمنة التي عاشتها نابلس جعلت منها جزء من الهوية والتاريخ الفلسطيني، وبالتالي فإن دراسة تاريخها هو دراسة لتاريخ فلسطين.

قائمة المصدار والمراجـــــــــــــــــع:

التوراة. سفر التكوين

البلاذري، أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر (1983). فتوح البلدان. بيروت.

الاصطخري، أبوا إسحق إبراهيم بن محمد. (1987) . المسالك والممالك.

الدومسكي، مرمرجي. (1997) . بلدانيه فلسطين. منشورات المجمع الثقافي.

العايدي، محمود. (1973) . الآثار الاسلامية في فلسطين والأردن. عمان.

كلبونة، عبد الله صالح. المواقع والأبنية الأثرية والتاريخية.

كلبونة، عبد الله صالح. (1992). تاريخ مدينة نابلس(2500ق.م-1918م). نابلس.

Magen, flavia. Neapolis.vol.1.

سرّ التّحول المسيحي لأغسطين

(من الخطيئة إلى الكهانة)

د.زموري خديجة

جامعة باجي مختار-عنابة.

الملخــــص:

يعالج المقال سرّ التحول المسيحي لأغسطين، هذه الشخصية التّي تميزت في شبابها بحياة اللّهو واللامبالاة، بل المساس بأسمى المقدسات. ليصبح بعدها من أهمّ وأعظم آباء الكنيسة في العصر القديم، ووصلت تأثيرات فكره اللاهوتي الفلسفي للعصور الوسطى.

إن الوقوف على سرّ هذا التحول يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط: أولها تأثير محيطه العائلي ونخص بالذكر والدته "مونيك"، إلى جانب طبيعة تكوينه العلمي الذي اتسم باطلاعه على كل علوم عصره (كتاب شيشرون – المذهب المانوي – الفلسفة الأفلاطونية – الكتاب المقدس). وأخيراً طبيعة تفكير أغسطين التي تعتمد على إخضاع الأمور إلى العقل قبل الإيمان أو التسليم بها. وقد مارست كل هذه الأمور تأثيراتها على أغسطين لتصل به في نهاية المطاف إلى اعتناق الإيمان المسيحي ويصبح من أبرز منظري اللاهوت المسيحي.

الكلمات الدالة: القديس أغسطين، المسيحية، الفلسفة الأفلاطونية، المانوية، أمبرواز، شيشرون.

ABSTRACT:

The article is about the Christian’s changement of Saint Augustin, who was known for his fun and pithy during his youth. More than that the prejudice to basic sanctities. However, he became one of the most important church’s fathers in the old age. his theological philosophical thought effect reached the middle age.

This change can be summarized in three main points. Firstly, his family environment, especially his mother Monique. Secondly, the nature of his scientific education (Cicero book, Manichean doctrine, Plotinus philosophy, the bible). Finally Augustin’s thought nature that depends on the reason before belief.

All that affected Augustin till he converted to the Christian faith, and become one of the most prominent theoretician of the Christian theology

KEY WORDS:

Saint Augustine , Christianity , Platonic philosophy , Manichaeism , Cicerone , Amboise .

مقدمـــــــــــــة :

عرفت الحياة الدينية في إفريقيا الشمالية نشاطاً لا مثيل له منذ وقت مبكر، فذاع صيت كنائس وأساقفة إفريقيا الشمالية. التّي كسبت شهرة على مستوى كامل الإمبراطورية الرومانية. فقد اسهم أساقفتها أيّما إسهام في إثراء الدين المسيحي، فأعمالهم يشهد لها تاريخ الكنيسة المسيحية إلى اليوم. ولعل الأسقف "ترتليانوس" من ابرزهم، فقد كان له أول اثر مسيحي مكتوب باللغة اللاتينية في شمال إفريقيا ، كما عُقد اقدم مجمع كنسي بقرطاج على يدّ "كبريانوس". لكن يبقى القديس أغسطين من أهم وأعظم الشخصيات التّي أنجبتهم شمال إفريقيا.

إن تنبع أهمية شخصية القديس أغسطين ليس في كونه قديس فحسب، أو شخصية دينية كانت لها بصمة بارزة في الكنيسة الكاثوليكية، إنما يعتبر موسوعة فكرية. فتأثيرات أفكاره وأعماله مازالت إلى اليوم تشغل الكثير من المهتمين. ليس في مجال اللاهوت وفقط بل في مجال الفكر عامة، وذلك نظراً لغزارة إنتاجه الإيديولوجي، حتّى قيل لا يمكن لشخص واحد أن يدرس كلّ أعمال أغسطين لكن السؤال الذي يطرح:

كيف لشاب بسيط عاش حياة اللامبالاة وفساد الأخلاق واللهث وراء شهواته الجسدية، أن يتحول إلى رجل دين. ويكرس مابقي من حياته لخدمة الكنيسة، بل يصبح من أكبر وأعظم مفكري عصره، إذ غمر العالم بأفكاره اللاهوتية، الفلسفية والسياسية إلى اليوم؟

العـــــــــــــــــرض:

1- محيطه العائلي:

بمدينة صغيرة جبلية تدعى تاغست[1] المعروفة اليوم بسوق أهراس بالجزائر، على نحو 100كلم جنوب مدينة "هيبورجيوس" عنابة[2] ، 180كلم شرق مدينة سيرتا قسنطينة[3]، ولد صبي بدوي يٌدعى أريليوس أوغسطينوس في 13 نوفمبر 354م[4] . من أمّ مسيحية تدعى مونيكMonique ، ذات أصول بربرية[5]4 .

وأب وثني يدعى بتريكيوسPatricuis ، مواطن بسيط ذو أصول رومانية1ومن ملاك الأرض الصغار. يشغل وظيفة رسمية في الحكومة المحلّية، رغم وثنيته كان متساهلا مع الدين المسيحي، الذي كانت تمارسه زوجته. ويبدو أنّه لم يكن يمانع في أن يتعلم ابنه منذ الصغير التعاليم والمعتقدات المسيحية.[6]

حظي أغسطين برعاية عائلية سمحت له بإنهال العلم منذ نعومة أظافره؛ فوالده بتريكيوس الذي كان ينحدر من طبقة بسيطة أو بالأحرى من الطبقة البرجوازية الصغيرة كان يواجه صعوبات مالية[7]. ورغم تلك الصعوبات كان متسلحًا معتمدا على طموحه أكثر من موارده، في سبيل إنجاح تربية ابنه، تربية تسمح له بتبوأ مكانة ضمن المجتمع الروماني. وأن يصبح مدرساً أو على الأقل محامياً في مجتمع كانت فيه المحاماة والقضاء تمثل ذروة المجد والرفعة[8]. فهذا الأب سعى بكل جهده توفير المال من أجل أن يوفر لنجله أقساط متابعة دراسته العليا بقرطاج.

رغم كل هذه التضحيات من والده نجد أن أغسطين في كتابه "الاعترافات" ، لم يظهر أبداً إعجابه وتعلقه بوالده، بل كان يتحدث عنه إلّا اذا تعرض للجانب المادي[9].

-2مساره الدراسي:

في سن السادسة التحق أغسطين كجميع اقرناه بالمدرسة بمسقط رأسه تاغست[10]، أين تلقى المبادئ الأولى في الكتابة، القراءة والحساب. ولم يظهر على أغسطين في هذه المرحلة أي ذكاء أو فطنة أو حب للتعلم[11]. بل عانى من عقاب أساتذته له، بسبب تكاسله وتقاعسه في إنجاز واجباته[12] .

إذ كان الضرب من الوسائل المتبعة في المدرسة آنذاك، وهي طريقة استحسنها كلّ من الأساتذة وأولياء التلاميذ، كوسيلة لإخضاع المتعلمين للطاعة.

غير أن هذا العقاب والأسلوب المُمِل كان عامل تنفير لأغسطين اتجاه المدرسة، إذ يقول: "... كرهتُ الدرس والأسلوب المتبع، إرغاماَ لي عليه، ومع انّي نفرت منه فقد أُكرِهت عليه ...."[13]

كان التعليم الابتدائي عموماَ ذا أهمية كبيرة لأغسطين، إذ استطاع من خلاله أن يقرا ويفهم كلّ ما يقع تحت يديه من كتب.

في حوالي 365 م[14] انتقل أغسطين إلى "مادور"[15] من اجل إكمال تعلمه [16]، لتظهر في هذه المرحلة مهاراته البلاغية. إذ ابدى تفوق على أقرانه واستطاع تعلم فن التعبير عن نفسه، وكذا جذب مستمعيه بجعلهم يضحكون تارة ويبكون تارةَ أخرى[17]. كما استطاع أن يعبر عن غضب وألم الآلهة "جونو" من خلال سردّ قصتها على المسرح.

كان معظم أساتذة "مادور" وثنيين الأمر الذي جعل التعليم ذا طابع كلاسيكي وثني، فقد أُرغم أغسطين وأصدقائه على حفظ واستظهار عن ظهر قلب أشعار هوميروس، فرجيل، شيشرون وساليست. ويتوجب عليهم شرحها بدقة[18]، فالملاحظ أن العلوم كانت ذات طابع أدبي محض.

ما إن اكمل أغسطين دروسه بمادور عاد إلى مسقط رأسه تاغست[19] في حوالي 369 م. وفي السنة الموالية لم يستطع الرجوع إلى صفوف المدرسة، فقد كان عليه أن ينتظر سنة كاملة. ليتمكن "باتريكيوس" والده من جمع المال الكافي[20] ، الذي يسمح له بإكمال دروسه في قرطاج. فشكلت هذه السنة منعرجاَ في حياة أغسطين، فأمام فقدان أبيه السيطرة الكافية عليه، جعله يسترسل في فعل كلّ ما يحلو له [21] فكانت سنة اللامبالاة، واللهو.

وأيضا الهمجية مع زمرة من الأصدقاء الخلعاء[22]، الذين عمدوا إلى المساس بأقدس المحرمات، ووقعوا في المفاسد بحثاَ عن الملذات حتّى وصل به الأمر إلى عصيان والدته التّي ضرب بنصائحها عرض الحائط.

في سنة 370م وصل أغسطين إلى "قرطاج" لإكمال دراسته العليا[23]، وحتما كانت الحياة بهذه المدينة أكثر تشويقا لشباب أتوا من مدن صغرى. فالمدينة كبيرة وتمثل رمز الحرّية، حتّى وصفها أغسطين بمرجل الشهوة المدنسة[24]. ففي هذه المدينة اتخذ أغسطين عشيقة[25] إشباعًا لشهواته في حوالي 371م. والتّي أنجت له ابنًا في حوالي 372م سمّاه "اديوداتوس"[26] أيّ عطية الله.

تابع أوغسطينوس دروسه في البلاغة والفصاحة آملا أن يسمو إلى تقلد منصب في القضاء أو المحاماة[27]. وقد اظهر أغسطين في هذه المرحلة تفوقا كبيرا على أقرانه، الأمر الذي أهله إلى فتح مدرسة لتدريس الخطابة. وهو في التاسعة عشرة من عمره[28]، وذلك بمساعدة وتمويل أحد مواطني تاغست الأثرياء، كان يدعى "رومنيانوس"[29].

الذي تكفل بكل مصاريف تعليمه بعد وفاة والده في 371 م[30]، إذ يقول: "... تغلبت على شهوات فرحت ادرس الخطابة وأبيع هذا الفن ..."[31] ومن ثمة تبحر أغسطين في دراسة أمهات الكتب ككتاب "هورتونيوس" لشيشرون[32] وكتاب أرسطو "المقولات العشر" ، التّي رغم صعوبتها استطاع فهمها وحده في حين عجز الكثير بمساعدة أساتذتهم على فهمها. غير أن عدم انضباط الطلاب في قرطاج، دفع بأغسطين إلى التفكير في السفر إلى روما آملا في معاش أفضل ومركزا أعلى وطُلابا أكثر انضباطا[33].

2- الصداقة:

شبَّ أغسطين غير متقيد بالدين ، فحياته لم تكن جدّية تماماَ . كان يهوى دائما البقاء في صحبة الأخرين، أولئك الذين كانت أذواقهم تتناسب مع ذوقه، فقد قضى كل وقته –خاصة العطل – في الكسل والخمول وفعل ما يحلو له. فجاب الطرق والأماكن بمعية رفاقه من أبناء جيله، حتّى أنّهم قادوه إلى فعل الخطيئة. كما يذكر في كتابه الاعترافات أين يروي لنا حادثة سرقة ثمار الإجاص من أحد البساتين.

فيقول: "....لم ارتكب تلك السرقة وحدي بل أحببت مرافقة من شاركتهم فيها.....لكن لذتي الوحيدة في الخطيئة التّي اشتركنا بها، لا في تذوق الإجاصات المسروقة" [34]

كان أغسطين يحظى بشعبية وسط رفقائه وفي المقابل كان يُسيئ إلى نفسه حتّى يترك انطباعاَ جيداّ عنه لدى زملائه. وخلال فترة المراهقة كان يتباهى بارتكاب خطايا لم يقترفها قط، وذلك حتّى يحظى بالإعجاب والامتنان. لكن في نفس الوقت أحاط أغسطين نفسه بثلة من الشباب الذين تميزوا على غراره بالتشوق إلى المعرفة، والميل إلى كشف أسرار الحكمة، عن طريق الفلسفة. منهم من ذكرهم في مؤلفه "الاعترافات" بإسهاب على رأسهم اليبيوس Alipius[35]، صديق الطفولة وفي نفس الوقت تلميذه.

بالإضافة إلى "نبريديوس"[36]. كان مجموعة كبيرة من الأصدقاء يبتهج كثيراَ بالتحدث إليهم، تلك الأحاديث التَي كانت مفعمة بالحيوية والنشاط، وكان يستمتع بالأفكار والآراء الحيّة التّي كان يبديها أولئك الشباب. لقد تحدث أغسطين بحرارة عن الحوار والضحك والاحترام المتبادل، ودراستهم المشتركة للفصاحة والبلاغة. وعن الصداقة التّي تظهر أحياناَ جدّية وأحياناّ أخرى مرحة[37].

الملاحظ أن أغسطين كان بطبعه اجتماعي، فلم يعرف في حياته طابع الانعزال عن الأخرين. فقد كان دائم الانفتاح على الأصدقاء كما كان أميل إلى اللقاءات مع الأخرين، وقد كان لهذه العلاقات المختلفة تأثير كبير على تكوين شخصيته[38].

3-رحلة بحث عن الحقيقة:

3-1 قراءته لهورثونيوس:

بعيداّ عن حياة اللّهو والمجون التّي عاشها أغسطين في شباب. كان شاباّ موهوباّ، ذكياّ، كثير المطالعة، غير أن الاستنارة العقلية الأولى لأغسطين كانت مع شيشرون. فخلال دراسته العليا بقرطاج اطلع على كتاب "هورثونيوس" الذي أيقظ وشكل فكره إلى الإيمان على الصعيد المعنوي والفكري.

إذ يقول: " في سن التاسعة عشرة من عمري اكتشفت في صف الخطابة كتابا لشيشرون يسمة هوثنيوس فاضطرمت حباَ للفلسفة وفكرت على الفور، في أن أقف نفسي على دراستها. "[39]

على الصعيد اللغوي أعجب أغسطيس بتلك التعابير الفصيحة والأدب الرفيع، الذي جاء في كتاب شيشرون. ومن ثمة ظهر له مدى ركاكة وفقر الكتاب المقدس، الذي انكب على دراسته تحت تأثير امه. ذلك التأثير الذي كان يجذبه للعقيدة بينما ميله العقلي يجذبه إلى الفلسفة[40].

كما سمحت هذه القراءة أن تتخذ شخصيتة سمتين الأولى هي الميل إلى تذوق الخير، والثانية البحث عن الحقيقة والحكمة. هذه التّي تسمى في اللغة اليونانية بالفلسفة[41]. فشيشرون بعد أرسطو وضع الحكمة فوق الثروة والشهوات وكلّ منفعة دنيوية. ومن هنا سيطرت على فكر أغسطين مدى حكمة هذا الفيلسوف العظيم، وبدأ شغفه بالبحث عن الحقيقة.[42] فقد حرض هذا الفيلسوف فكر أغسطين على طرح الأسئلة، لا لمذهب معين بل من أجل الحكمة عينها. وهي التي شكلت انطلاقته نحو رحلة بحث طويلة عن الحكمة الأزلية. غير أن حماسه خفّ اتجاه هذا الكتاب لأمر واحد وهو غياب اسم المسيح. إذ كان كلّ كتاب يخلو من اسم المسيح، لا يحلو له كثيراَ مهما كانت بلاغته، نسقه وفلسفته[43]. وهذا إن دلّ على شيء فانما يدل على البذور التّي يحملها أغسطين عن تعاليم المسيحية، والتّي حفضها عن والدته.

3-2 المذهب المانوي:

انكب أغسطين بكل كيانه على دراسة أمهات الكتب في عصره بحثا عن الحكمة والحقيقة الأبدية، واحتك خلال بحثه الدائم عن الحقيقة بجماعة دينية كانوا يعرفون بالمانويين. هذا المذهب الديني الذي كان يقوم على أساس تقديم تفسيرات وتعليلات لوجود البشر، الأمر الذي بدى له معقولا[44].

اخذ هذا المذهب اسمه من مؤسسه ماني[45] ، الذي أدعى أنّه مطلع على حقيقة الإنسان الطبيعية. زاعما أن الخلق هو نتيجة مزج بين جوهرين هما الروح والمادة. وأن هذين الجوهرين كانا منفصلين قبل السقوط.

ومآلهما هو الانفصال من جديد[46]. ومن هنا رأى المانويين بأن الحياة هي صراع ابدي بين النور والظلمة، بين الله والشيطان، بين الخير والشر[47]، بين الروح والجسد كما أن الجسد ليس إلاّ سجنا للروح. يقرّ أغسطين في اعترافاته وهو في سن التاسعة عشرة من عمره، كان قد استهواه اله المانوية فقد كتب في اعترافاته يقول :

"طول تلك السنوات التسع الممتدة بيت التاسعة عشرة والثامنة والعشرين من عمري كنّا فريسة لشهوات مختلفة كنّا نغزي النّاس و يغزوننا، ونخدعهم و يخدعوننا تارة علناَ بواسطة العلوم (الحرَة) ووتارةّ سرا تحت شعائر الدين الكاذبة."[48]

تمكن أغسطين في سنة 383 م بقرطاج من لقاء "فوستيوس" الذي اشتهر بفصاحته التّي استمالت الكثيرين. لكن أغسطين ورغم إعجابه ببيانه وفصاحته، إلاّ أنّه لم يجده أكثر حكمة من غيره. واستطاع أن يميز بينه وبين الحقائق التّي كان يتوق إليها.

فالملاحظ أن عجز فستيوس عن شرح المواضيع التّي كان يأمل أغسطين في إيجاد حلٍ لها، زعزع ثقته بالمذهب المانوي واتباعه. ولم يعد يرجو منهم تنويرا واغفل عن فهم وحل المشاكل التّي كانت تعذبه. إذ يقول في هذا المضمار: " تضمنت كتب المانوية خرافات لاحد لها عن الماء والنجوم والشمس والقمر وكما تمنيت عليه لو يشرحها لي بدقة ويقارن بينها وبين سواها من الشروح المركزة على الحساب التّي إذ اطلعت عليها في محل آخر لكي أرى إن كانت معطيات الكتب المانوية افضل منها أو على الأقل إن كانت تشرح الحوادث الأنفة الذكر شرحا مفصلا ومقبولا بيدا انّي لم اعد اؤمن بمقدرته على ذلك الأمر"[49].

شُلّ حماس أغسطين لتعاليم ماني ومبادئه وخفت ثقته باتباعه وأساتذته، بعد أن ثبت له عجز أشهرهم على الإجابة لما كان يختلج عقله، من تساؤلات عن مصدر الشرّ في العالم.

3-3 الفلسفة الأفلاطونية:

إثر انتقال أغسطين إلى روما في 383 م، وخلال بحثه الفلسفي وقعت بعض كتب الفلسفة الإغريقية بين يديه، عن جماعة الأفلاطونيين المحدثين[50]. التّي كانت قد ترجمت إلى اللاتينية بواسطة أحد أهم وأشهر معلميهم يدعى "فكتوريانوس"[51] . وقد سمحت هذه الكتابات لأغسطين أن يدرك طبيعة الله الروحية، وأن الحقيقة ممكنة التعلم وقابلة لأن تعرف[52]. وأن الله هو الكائن الأسمى، اللامتناهي الأبدي وهو النور. كما ادرك أن الشرّ ليس جوهراّ بل هو حرمان ونقص في الإنسان[53] . وأن حدوث الشرّ إنّما يكون بسبب سوئ استخدام الإنسان لإرادته الحرة [54].

يشير أغسطين في كتابه اعترافاته؛ أنّه بعد اطلاعه على الأفلاطونية المحدثة انتقل من النزعة المادية الحسية إلى النزعة العقلية الأفلاطونية المحدثة كما يقول عبد الرحمان بدوي: " الفلسفة الخالصة التّي لا تعرف الإيمان إلى الفلسفة المؤمنة، أي تقوم على الإيمان "[55]

استطاع أغسطين أن يستفيد من الفلسفة الأفلاطونية بطريقة إيجابية [56] ، وذلك حين إنتهل منها الكثير من المعارف وفي نفس الوقت رفض بعض الآراء التّي لم يقتنع بها ورفضها مقدما آرائه المعاكسة .

فالفلسفة الأفلاطونية صححت أفكار أغسطين عن الله إذ يقول: "بعد مطالعتي مؤلفات الأفلاطونية...ادركت أنّك موجود وأنّك لا متناه...وأنّك الكائن الدائم الذي لا يتغير "[57] .ولكن رغم الثراء الذي وجده في الفلسفة فإنّه لم يفوت فرصة اكتشاف الفخ المنصوب وهو خلو هذه الأفكار من اسم المسيح[58].

3-4 التقائه بامبروازيوس:

بعد انتقال أغسطين إلى ميلانو في 384 م، وحصوله على منصب أستاذ بلاغة[59] بمساعدة "سيماخوس"[60] في المحكمة الإمبراطورية. أتيحت له فرصة التعرف على القديس "امبروازيوس"[61]، الذي فاقت بلاغته بلاغة "فوستيوس". ومع مرور الوقت داوم أغسطين على سماع مواعظ امبروازيوس وبدأ يدرك أن أفكاره مقبولة، غيرت رأيه شيئا فشيئا نحوى الإيمان المسيحي، خاصة وأن امبروازيوس لم يكن رجل دين فحسب بل كان مفسرا أيضا.

وذلك لمعرفته الواسعة وإتقانه اللغة الإغريقية التّي كانت أساس فهم الكتاب المقدس كما نبّه "امبروازيوس" أغسطين إلى اكتشاف العمق الرّوحي للكتاب المقدس وذلك عن طريق رسائل المفكر العظيم بولس[62].

لم يكن تأثير سيمليسانوس [63]Semplisianus على أغسطين في اعتناق المسيحية بأقل أهمية، إذ له الفضل في اطلاعه على مقدمة إنجيل يوحنا. والتّي أورد فيها ملخصا عن العقيدة المسيحية، التّي سمح فيها بالمواجهة بين الأفلاطونية والمسيحية[64]. كما اطلعه "سيمبليسيانوس" على اعتناق "ماريوس فكتورينوس" Marius Victorinus النموذجي للمسيحية والتّي وجب الاقتداء بها.

في تلك الفترة التي قضاها أغسطين بميلانو، كان يسكن مع صديقه أليبيوس Alypius، وفي احدى الأيام زارهما صديق من الأفارقة الشماليين ويدعى "بونتيكيانوس" ، كان شخصية تشغل منصبا رفيعا في الدولة. وبعد نقاش دار بينهما حول المسيحية اخبرهم عن الناسك المصري "أنطونيوس"[65] الذي قرر اعتزال كل مغريات الحياة، وذلك بالتخلي عن الوظيفة والزواج والمجتمع، من اجل التفرغ لخدمة الله[66] . تأثر أغسطين بهذه القصة واندهش بأولئك الأشخاص الذين استطاعوا أن يسيطروا على عواطفهم وشهواتهم. وفكر في ضعفه الشخصي إذ يقول في اعترافاته

" التفت إلى أليبيوس كان مظهري يعبر عن الثورة المختلجة لذهني ثم قلت بتعجب ما بالنا نحن؟ و ماذا تعني هذه القصة؟ فهؤلاء الرجال لم يحصلوا على تعليمنا ولا على ثقافتنا ومع ذلك فهم ينهضون ليفتحوا أبواب السماء ويدخلوا إليها بينما نحن مع كل ثقافتنا وعلومنا نقبع هنا مذلين ....في دنيا اللحم و الدم.[67]"

احتاج أغسطين في هذه الأثناء إلى أن ينفرد بنفسه، فانقاد إلى حديقة بجانب الدار حيث ارتمى تحت شجرة التين، وأطلق العنان لدموعه التي أبت أن تتوقف، واخذ يؤنب نفسه إذ يقول:" إلى متى سأبقى أؤجل إلى الغد ثم إلى الغد الأخر...لماذا لا أضع حدا لخطاياي في هذه اللحظة بالذات.[68]"

وعندما سمع أغسطين صوت طفل صغير، لم يميزه صوت طفل أو طفلة يكرر المرة تلوى الأخرى:" خذه واقراه." فأحس أن هذا أمرا صادراَ من الله، يناديه فاتجه مسرعاَ إلى الكتاب الذي يحوى رسائل بولس. امسكه وفتحه بعشوائية يقرأ أول فقرة به والتّي تقول:"...لا بالبتر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل البسوا الرّب اليسوع ولا تصنعوا تدبيرا للجد لأجل الشهوات .[69]"

بعد هذه الحادثة شعر أغسطين بالسلام مع نفسه، وقد انتهى صراعه المرير، لكن لم يكن يعرف ما يخبأه له المستقبل، ومع ذلك كان على قناعة أن لا شيء اصعب في الحياة، إلا أن تكون بعيداَ عن المسيح. إذ يقول:" لقد صنعتنا لك ولا يمكن لقلوبنا أن تجد السلام إلاّ عندما ترتاح فيك.[70]"

شعر أن الله يدعوه إلى شرح الإنجيل ونقل فحواه إلى صفوة القوم في الإمبراطورية، فانكب مع ابنه "أديوتاتوس" و"أليبيوس" على دراسة العقائد الأساسية للإيمان المسيحي. وذلك في أقسام الدراسة التّي كانت الكنيسة قد أعدتها في ميلان للذين كانوا يطلبون المعمودية. وبعد أن انهوا دراستهم جرت معموديتهم على يد "أمبروازيوس" في جوّ من الفرح العام 387 م[71] .

أصبح أغسطين مسيحياَ بأتم معنى الكلمة، ليس له حرفة إلا الإيمان المسيحي. منذ سنة 386م قرر أن يكرس حياته لخدمة الله[72] ، وهذا يعني تخليه عن وظيفته كمعلم والتراجع عن زواجه المرتقب .

الخاتمـــــــــــــة :

إن سردنا لأهم محطات حياة القديس أغسطين يمكن أن تمنحنا فرصة الربط بين حياته وعالمه الفكري. عليه يمكننا القول أن أغسطين كان يحمل في فكره وذاته المسيحية، ولم تغب عنه لحظة. ودليل ذلك هو رفضه في كل مرّة مختلف المذاهب والآراء لسبب واحد لا غي،ر وهو غياب اسم المسيح. وكأن أغسطين كان يبحث عن من يثير فيه الروح المسيحية، ويوقظها، أو يريد إجابة لجملة عن جملة التساؤلات التي كانت تراوده، والتى عجز عن الوصول إليها. خاصة و أن طبيعة تكوينه العلمي كانت موسومة بالاطلاع التام على علوم عصره، إل جانب إحاطته بشتى المعارف والروافد الفكرية. وهذا يظهر جليا من خلال إنتاجه الفكري الغزير والمتنوع. فاطلاعه على الكتب الفلسفية وعلى وجه الخصوص كتاب "هورثنيوس" نبّهه إلى طرح التساؤلات. وانتقاد الأفكار والراء قبل قبولها بل وانتقاء ما هو منطقي وواقعي. وهذا ما طبقه مع الفلسفة الأفلاطونية التّي جعلته يدرك أن مصدر الشرّ في الحقيقة ليس جوهره الإنسان، بل هو ناتج عن سوء استخدام الإنسان لإرادته. الأمر الذي قربه أكثر من المسيحية، باعتبار أن هذا التفكير ليس من المبادئ الأفلاطونية فحسب لكن من مبادئ المسيحية كذلك.

إن أهم الأحداث التّي ميزت تواجد أغسطين بميلانو هو التقاءه بامبروازيوس الذي فتح أمامه أبواب لم يستطع أن يلجها من قبل. ونقصد هنا فك رموز الكتاب المقدس، الذي كان غامضا بالنسبة له، وذلك لجهله للغة الإغريقية. فقد عانى أغسطين صعوبات كبيرة في تعلم اللغة الإغريقية، التّي اظهر كرهاَ شديداَ لها، ولم يتمكن من تلقي قواعد متينة فيها. الأمر الذي لم يستطع تعويضه فيما بعد. فكثير من الكتابات تؤكد على أن أغسطين إلى غاية 400 م كانت معرفته بهذه اللغة ضعيفة، ومتواضعة جدًا. لا تتعدى استعمال مصطلحات تقنية في الفلسفة. فاللغة الإغريقية إذن ظلت بالنسبة لأغسطين غامضة حتّى أواخر حياته، عكس اللغة اللاتينية التّي اظهر فيها مهارات منذ الصغر.

استطاع بذلك "أمبروازيوس" دون أن يدري الإجابة على التساؤلات التّي تشغل فكر أغسطين وطالما بحث عن إجابات لها. من أهم هذه التساؤلات هي طبيعة الله. فان كان الإنسان على صورة الله ( المسيح ) ، فان الله على صورة الإنسان له جسد بشري. فجاءت إجابة أمبروازيوس أن طبيعة الله تظهر في الإنسان في جانبها وطابعها الروحي لا الجسدي، وقد أثرت هذه الإجابة أيما تأثير في أغسطين.

من خلال ما سبق يمكن القول أن تحول أغسطين من شاب مستهتر غير مسؤول، لهى بأسمى إلى رجل دين كرّس كل حياته إلى خدمة الكنيسة المسيحية ، كان ناتج عن تظافر عدة عوامل، فتحوله لم يكن وليدة لحظة أو تحول مفاجئ بقدر ما هو عبارة عن تراكم عقائدي، معرفي وفلسفي. إذ البداية كانت من محيطه الصغير ونقصد هنا والدته المسيحية. وبالتالي حمل تعاليم المسيحية من دون أن يدري، كما لاحظنا أن أغسطين كان بطبعه اجتماعي، فلم يعرف في حياته طابع الانعزال عن الأخرين. كان دائم الانفتاح على الأصدقاء أميل إلى اللقاءات مع الأخرين. وقد كان لهذه العلاقات المختلفة تأثير كبير في تكوين شخصيته، بالإضافة إلى عيشه حياة فكرية عرفت الكثير من التقلبات. بدءا بالفلسفة التّي أثارت فيه روح التفلسف والبحث عن الحقيقة، مرورا بالمانوية فالأفلاطونية التّي قربته من المسيحية، وأخيراَ وقوعه تحت تأثير "أمبروازيوس" هذا القديس، المفكر ،المفسر والفيلسوف، الذي استطاع أن يجمع بين شتات أفكار أغسطين بين تعاليم المسيح والفلسفة والحقيقة.

مارست التجارب العلمية الفلسفية المذهبية التّي مرّ بها أغسطين تأثيراتها حتّى بعد تحوله إلى المسيحية. وذلك بتبنيه عدة أفكار منها المفهوم المادي لطبيعة الإنسان الشريرة التّي اقتبسها من المانوية، أمّا الأفلاطونية فتظهر عندما اعتقد أغسطين أن الإنسان روح تستخدم جسد.

قائمة المصادر والمراجــع:

آلان د. فيتزجيرالد. (2010). أغسطين عبر العصور. ط1. (حكيم ميخائيل، مترجم). د.م.

ايمار، أندريه (1986). تاريخ الحضارات العام (روما وإمبراطورياتها). (ج2). (ط2). (فريد داغر وفؤاد أبو ريحان، مترجمان). لبنان: منشورات عويدات.

الأنبا، متاؤس (2009). نسكيات الأنبا أنطونيوس(حياته، رسائله، تعاليمه ). ط1. مصر: دار الكرمة للطباعة.

بدوي، عبد الرحمان (1979). فلسفة العصور الوسطى. ط3. لبنان: دار القلم.

البشروئي، سهيل ويمراد، مراد (د.ت). تراثنا الروحي (من بدايات التاريخ إلى الأديان المعاصرة). ط1. (محمد غنيم، مترجم). لبنان: دار الساقي.

جاريث، ب.ماثيور (2013). اغسطين. ط1. (ايمن فؤاد زهري، مترجم). مصر: آفاق للنشر والتوزيع.

الخضيري، محمد زينب (1992). لاهوت التاريخ عند القديس أغسطين. ط1. مصر: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

الحويري، محمود محمد. (1995). رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية. ط3. مصر: دار المعارف.

جيووايد، نغرين (1985). ماني والمانوية، دراسة لديانة الزندقة وحياة مؤسسها. ط1. (سهيل زكار، مترجم). (د.م): دار حسان.