أنصــــــاب من توفاة مكثـــر

أ. د. محمّد حسين فنطر

أستاذ دكتور متميّز بالجامعة التونسية

مدير عام سابق بالمعهد الوطني للتراث

المشرف على كرسي حوار الحضارات والأديان

توطئــــــة:

يحتوي عنوان هذه المداخلة على اسماء ثلاث تستوجب التعريف وهي: مكثر وتوفاة وأنصاب. فمكثر اسم مدينة تقع في الربوع الوسطى من البلاد التونسية، وتفصلها عن العاصمة مسافة قدرها 150 كلم تقريبا. والطريق الدافعة إليها معبّدة فسيحة مفتوحة لوسائل النقل البري جميعها، وتمر بمدن وقرى عديدة منها "الفحص"، و"سليانة". ومكثر مدينة ذات مساحة متوسطة، تتوفر فيها المرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وهي مركز لمعتمدية تشرف على عمادات عديدة. تتميز بمناخ قارّي، تتراوح درجة الحرارة فيها بين الصفر في لياليالشتاء و 40 درجة في حرّ الصيف نهارًا، أما ليلا فتمتاز بنسيم عليل، وسماء وضاءة وكواكب لا تحصى. يكثر حول مدينة مكثر جبال ذات أشجار غابيّة متنوعة، كالصنوبر والعرعار والسرو والكراتوس المستورد من استراليا. وتكسوها ثلوج ناصعة البياض في الشتاء، ممّا يزيدها حسنا وإغراء.

تتربع المدينة على نجد يحمل اسمها ويرتفع إلى ما ينيف عن 900 مترا فوق سطح البحر، كما تشرف مكثر على"وادي الصابون" الذي ينحدر ليلتقي "بوادي وزفة". تحد المدينة "حمادة ولاد عيّار" غربا، و"حمادة ولاد عون"شمالا، وتقابلها شرقا مدينة "كسرة". وهي على صعيدها شامخة، كانت تسمى في العصور القديمة "كوسيرة". ومن جهة الجنوب، يتراءى لك "جبل بربرو".كما تحيط بمكثر مجموعة من القرى والمواقع الأثرية أهمها "وزفة" "كسرة" بالجنوب الشرقي. وفي شمالها، تتربع أطلال "زامة" "Chusira" ، و"تجبّة" غربا، و"مدد" بالجنوب الغربي وقرية "جامة" التي خلفتها، تفخر "بمقام سيدي أنبيل". وهو كلّ ما بقي من عظمة "حنبعل" في الذاكرة الجماعيّة. وهل ننسى قرية "اللاّس" ومعالمها الجلموديّة، تلك التي تعرف عند المختصين "بالدلامين" ومفردها "دلمان" "Dolmen".

كما تعرف بلوحة من الفسيفساء تمثل تتويج "فينوس"، ويتباهى بها متحفنا الوطني "بباردو". وقد استلّوها من أطلال "اللاّس" وهو اسم عتيق ورد ذكره مسطورًا على نصب من أنصاب الموقع، كشف الغطاء عنه عرضا أثناء أشغال كانت تقوم بها إدارة المياه الجهوية في العقد الأخير من القرن الماضي.

تواجد مدينة مكثر في ربوع أينع فيها العمران، فهي في محيط يوفر ظروف الصحة والدفاع، فيه عيون مياء غزيرة، تقي السكان والأرض شر العطش والقحط. وكانت المدينة تستفيد من مياه "حمادة ولاد عيّار" حيث توجد اليوم مدينة "سوق الجمعة". ومن اللاّفت غياب الصهاريج فيها، فكيف كانت تجمع مياه القناة وتوزع على السكان ومرافق المدينة؟

وفي الحديث عن هذه المدينة، لابد من إشارة إلى جذورها النوميدية التي تنغمس في ماض سحيق. فلقد نشأت نوميدية أصيلة، و"النوميديّون" فرع من فروع "اللّوبيين" وهم سكان شمال إفريقيا الأصليين. يمثلون عرقا عظيما يتفرع إلى شعوب وقبائل شتى، و"النوميديون" أنفسهم فرعان كبيران وهما "المصوليون" وربوعهم في ما بين غربي" تونس وشرقي الجزائر. لهم مملكة عاصمتها "كرطن" سماها الرومان "قيرتا:Cirta" ثم أصبحت تسمّى "قسنطينة" نسبة إلى "الإمبراطور قسطنتينوس " Constantin: الذي تبوأ عرش الإمبراطورية الرومانية بين سنتي 307 ، و 337 بعد الميلاد.

أما الفرع الثاني، فيتكون من "المسصوليين" الذين كانوا يعمّرون غربي الجزائر، إلى حدود " نهر الملوية"، عرفت مملكتهم امتدادا واسع ، عاصمتها سيجن Siga وأشهر ملوكها "سيفاكس " "Syphax " الذي سقط، أسيرًا في أواخر الحرب الرومانية القرطاجيّة الثانية، تحديدًا سنة 203 قبل ميلاد المسيح.

فلا غرو أن يكون لسكان مكثر القدامى صلة بالممالك النوميدية، من عهد الملك جيّا " Gayya" إلى عهد .حفيده "يوباي الأول"، مرورا بالملك "مسّنسن "Massinissa الذي تبوّأ العرش النوميدي من سنة 202 إلى سنة 148 قبل ميلاد المسيح، ثم خلفه أبناؤه الثلاثة "مكوسن"و"جوده" و"مستنبأ". بعدها انفرد "مكوسن" بالعرش النوميدي إثر وفاة أخويه، وبقي على رأس المملكة إلى سنة118 قبل ميلاد المسيح.

تجدر الاشارة أن الملك "مكوسن" ذكر في النصوص الإغريقية اللاتينية باسم "ميقبسة "Micipsa" فما هو مردّ هذا التغيير؟ . سؤال نطرحه يذكّر بما طرأ على أسماء مشاهير الحضارة العربية: "فابن سينا" يصبح "Avicenne" و"ابن رشد "Averroès" وهلم جرّا.

إن آخر من تحلّى جبينه بإكليل المملكة النوميدية هو "يوباي الأول"، الذي انتحر بعد هزيمته أمام جيوش "قيصر" في تابسوس "Thapsus"، شمال "المهدية" على السّاحل التونسي سنة 46 قبل ميلاد المسيح. فلما انتصر القائد الروماني في هذه المعركة الحاسمة على الحزب الجمهوري الروماني وحليفه "يوبا الأول"، أغلقت مدينة "زامة" أبوبها في وجه العاهل المهزوم، فانتحر، وبموته غربت شمس المملكة النوميدية، وضمّت إلى الممتلكات الرّومانية بأفريقيا.

ولا غرو أن تعيش مدينة مكثر، وهي على مسافة قصيرة من "زامة"، هذه الأحداث التي أدت الى انتحار الملك النوميدي ولا شكّ أنها واكبت، من قريب أو بعيد، ملحمة "يوغرطة". البطل النوميدي الذي تحدّى "روما" وجيوشها، وتمكّن من الصمود الى غاية القرن الثاني قبل ميلاد المسيح. ثم القي القبض عليه غدرا، ضمن مؤامرة حاك خيوطها الضابط الروماني "بومبيوس "Pompée بالتعاون مع "بكّوس "Bocchus" ملك "الماووريين"، الذي وإن تحالف مع "يوغرطة" وزوّجه من ابنته حتّى يطمئنّ له، فلم يتردد في التآمر مع الجيش الروماني ليسلّمه، وهو حليفه وصهره، مغلولا لعدوّه اللّدود. ففي السياسة تجاوزات يقبل عليها فقراء الإيمان بالقيم.

اسر "يوغرطة" وأخذ الى روما ليمثل في موكب النصر الذي أقيم إجلالا للقائد "ماريوس" الذي لاحق "يوغرطة" من ربع الى ربع، ومن مدينة الى مدينة، ولم يتمكن من القبض عليه إلا بالغدر والخيانة. وبعد مثول "يوغرطة" في الموكب، ألقي به في غياهب "سجن التوليوم Tullianum بروما.

بعد أيّام قلائل، أجهز عليه خنقا وهو في غيبوبة، من شدة البرد وقساوة الجوع، سنة 105 قبل ميلاد المسيح. فضمت على إثر ذلك مدينة مكثر من المملكة النوميدية الى المملكة الرومانية بأفريقة. وأصبحت المدينة تابعة للولاية التي أطلق عليها اسم "أفريقة الجديدة: "Africa Nova" إثر معركة "تابسوس" وانتحار "يوباي الأول" " سنة 46 قبل ميلاد المسيح.

ومن نتائج هذه الأحداث، تسربت الحضارة الرومانية الى المدن والقرى والأرياف ومنها مدينة "همكتريم" ، التي تغير اسمها لاحقا بصيغة لاتينية "مكتريس" "Mactaris" مع العلم أن حرف :C" في اللاّتينية كان في نطقه أقرب إلى القاف العربية منه الى الكاف، ودليل ذلك في لقب قيصر الذي يكتب بالحرف اللاتيني "Caesar" وينطق بالعربية "قيصر".

ولئن ترونقت المدينة وتحلّت بروائع العمارة الرومانية من معابد وحمّامات وفوروم 10 وأقواس النصر، وبيوت فخمة، وشوارع مبلّطة، فلم تتخلّ عن تراثها النوميدي البوني. ودليل ذلك في العمارة واللغة والأعلام الآدمية، فلقد تباهى أعيان المدينة في لباسهم وفي أسمائهم وفي بعض مظاهر الحياة اليومية عندهم، ولكن بقيت العامة متشبثة بالجذورالنوميدية، وبما أخذوه عن الحضارة القرطاجية البونية. وطقوسها كتلك التي كانت تقام في فضاء مقدس يعرف لدى المؤرخين المعاصرين باسم "التوفاة" فما تكون؟

التوفاة اسم مازالت أصوله اللغوية يتخللها بعض الغموض، فلم يتوصل فقهاء اللغات السّاميّة إلى تشخيص المادّة اللّغويّة، التي اشتق منها الاسم أو الى من ينتمي. فيرى بعضهم أن كلمة "توفاة" منحدرة عن جذر أرامي دون تشخيص لذلك الجذر بدقة مقننة. والثابت أن ذكر "التوفاة" ورد في بعض آيات العهد القديم من الكتاب المقدّس. ففي الآية العاشرة من "الإصحاح الثالث والعشرين" من "ثاني سفر الملوك" جاء ما يلي:" ودنس التوفاة الذي في وادي بني هنّم حتّى لا أحد يمرّر ابنه أو ابنته في النّار الى مولوك"

كما ورد اسم "التوفاة" في الآية الواحدة والثلاثين من "الإصحاح السابع لسفر إرميا": "وبنوا مرتفعات التوفاة الذي في وادي بن هنّم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار وهو ما لم آمر به ولا مرّ بخاطري".

وعليه، ففي سياقات العهد القديم، يشير اسم "التوفاة" إلى فضاء مقدّس، فيه نار مؤججة. ويبدو أنّ "الكنعانيّين" ومن اقتدى بهم كانوا يرمّدون أبناءهم وبناتهم فيها قربانا للملوك.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن "وادي هنّم" تعريب لما ورد في النصوص العبرية في عبارة "جي هنّم". مع العلم أن كلمة "جي" العبرية تعني الوادي و"هنّم" اسم علم، ومن "جي هنّم" صيغ اسم "جهنّم" المذكور في القرآن الكريم. فهل كان "الفينيقيون" في "صور" و"صيدا" و"جبيل" يقيمون مثل هذه الشعيرة؟. إن الاجابة عن مثل هذا التساؤل تستوجب وثائق خطيّة، أو عناصر أثرية، ا تتوفر في المدن الفنيقية المشرقيةّ . أما في "قرطاج"، فقد كشف الغطاء عن فضاء مقدّس، دفنت فيه قوارير تحتوي على رماد أطفال صغار السنّ . بل غالبهم من المعجّلين أي من الأجنّة، مع العلم أن القوارير تعد بالآلاف وقد دفنت جميعها في بطن الأرض المقدّسة.

وانطلاقا من هذا الاكتشاف الذي تم صدفة في شتاء سنة 1921 ، رأى بعض الآثاريين، وقتئذ أن ما أسفرت عنه الحفريات في "قرطاج" تجسيد لما ورد في العهد القديم من الكتاب المقدس. أي لتلك الآيات التي تتحدث عن توفاة بوادي "هنّم". ووجد بعض المفسّرين التوراتين في ذلك برهانا، يثبت صحّة ما ورد في أسفار العهد القديم. وتعزيزا لهذا التفسير، لم يتردد بعض المؤرخين المعاصرين الغربيين في تسخير نصوص دعائية، تستهدف "قرطاج" وحضارتها. فكان مضمون الدعاية أن القرطاجيين قوم ليس في قلوبهم للبرّ والرحمة مكان، حتّى أنهم يقبلون على تقديم أطفالهم قربانا لكبير آلهتهم "قرونوس" وكانت المعادلة بين "مولوك "Molk" و"قرونوس "Cronos قائمة في نصوص القدماء وتبنّاها المؤرخون المعاصرون. هكذا تمّ الرّبط بين تلك الأطلال القرطاجيّة، من جهة، وبي نصوص المؤرخين القدامى، ونصوص الكتاب المقدّ س من جهة ثانية. وفي ضوء تلك القراءة، بات عامّة الناس، من مؤرخين وغير المؤرخين، غربا وشرقا، يعتقدون أن القرطاجيين كانوا يقدّمون أطفالهم قربانا لإله التوفاة. مع العلم أن كلمة توفاة لم تكن معروفة عند القرطاجيين، فالفضاء الذي وجدت فيه القوارير والأنصاب كان يسمى عندهم "قدس بعل حمون". وبذلك ساهم الرسامون والأدباء والشعراء في بث هذه المؤامرة حتى رسخت في العقول والنفوس ضمن تيار جارف معاد للسّاميّة. وبالتالي معاد للعرب والمسلمين ومنتصرا لحركة الاستعمار، والعرب عن كلّ ذلك غافلون.

ومن بين الأعمال الأدبية التي نالت من سمعة "قرطاج"، وانتشرت انتشارا منقطع النظير رواية "صلامبو" لغوستاف فلوببير Gustave Flaubert

و لهذا التيار المعادي لقرطاج وحضارتها أثر في مختلف الفنون من شعر ومسرح ورسم.

والمؤسف أن بعض أدلاء السياحة في تونس مازالوا يردّدون هذه المقولات المعادية لتاريخ "قرطاج" ومن ورائها للعرب والمسلمين. والحال أن بحوثا معاصرة جديدة فنّدت تلك الآراء، وأثبت أصحابها أن ما أوردته النصوص الإغريقية اللاّتينية، وليد خيال خصب. سخّر لتشويه سمعة "قرطاج"، وهي قراءة خاطئة لما كان يمارسه القرطاجيون تجاه الأطفال الذين يموتون صغار السن، وتجاه المعجلين ضحايا الإجهاض. فكانوا لا يقبرونهم دفنا في المقابر بل ترمّد رفاتهم طبقا لطقوس نجهلها تعرف ب "المولك Molk . حيث يوضع الرّماد في أرن من فخّار، تدفن في أرض ذلك الفضاء المقدس المخصص لعبادة الثنائي الأكبر، المولى "بعل حمّون" والربّة "تانيت". وقد سميّا معا في نصوص تكاد لا تحصى عددا، سطرت على أنصاب كانت تعلو الأرن "Urnes" ممّا يثبت العلاقة بين هذه وتلك. ولكن ماهي الأنصاب؟

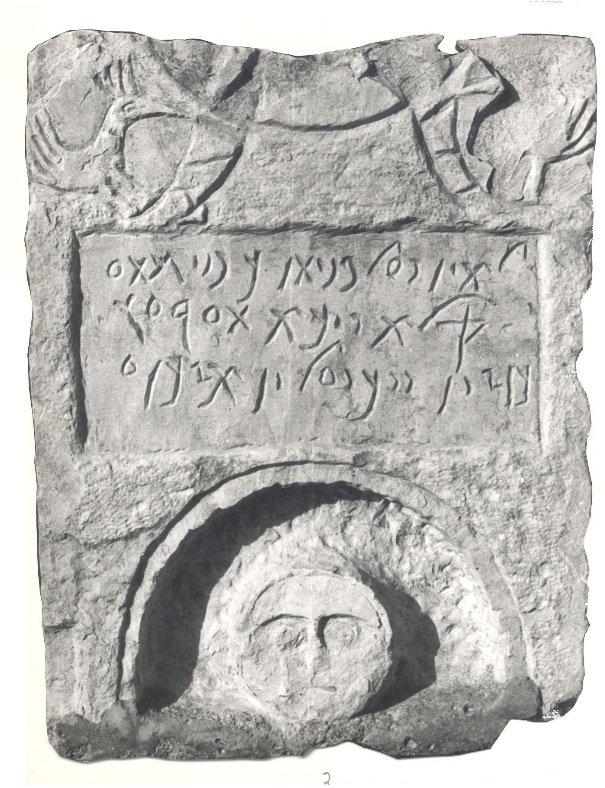

يقال نٌصب بضمّ النون والصاد ومفردها نصب بفتح النون وسكون الصاد. النصب حجرة قد تكون منجورة مهيّأة او شظية أي كما خرجت من المحجر. فمن الأنصاب ما ينحت في شكل قفّ "Cippe" أومذبح ""Pilier" أو عمود "Autel". وقد يتحلى مهاد بعضها بصورة "ناووس" بالمعنى الإغريقي، وهو غرفة .مخصوصة لصورة الإله. ويكون "الناووس" مقتبس من العمارة السامية الفينيقية، أو من العمارة المصريّة الفرعونية، كما اقتبست بعض النواويس من العمارة الإغريقية. هذا وتزدان نصب التوفاة بصور مستوحاة من عوالم مختلفة، كالهندسة، والحيوان، والنّبات. ولا تخلو مصورة الأنصاب من مشاهد الحياة اليومية، ولا من صور الآلهة، والرموز فترى القرص والهلال. هذا، ومصورة الأنصاب تختلف باختلاف المحيط، ومشاغل الحرفيين. فمصورة الأنصاب في توفاة "قرطاج" تختلف عن مصورة أنصاب التوفاة في "سوسة" أو عن مصورة أنصاب "قسنطينة" بالجزائر، وغيرها من المدن البونية كالتي في جزيرتي "صقلية" 17 و "سردينيا" 18 وبالإضافة إلى هذه النقوش، والنحوت، والرسوم المختلفة، تحمل الأنصاب نقائش ومفردها نقيشة، والنقيشة كتابة يسطرونها بحروف تختلف باختلاف اللغة. قد تكون في البلدان المغربية بونية، أو لاتينية، أو لوبية، أو إغريقية.

وللحرف البونية أشكال عديدة، منها الهندسية أو المعمارية "Monumental" والحرف النسخية تعريف نقترحه لأول مرّة لتبيان الفرق بين حرف ترسم بحركة بطيئة متأنية، متمعنة، قد تستخدم لزخرفة العمارة. وحرف ترسم بسرعة واختزال، تستخدم للكتابة بالحبر والقلم، على حوامل رهيفة، كالجلد والبردي وغيرها. وكتابة هذا الصنف توصف غالبا بالبونية الحديثة. يعتقد بعضهم أنها كتابة نشأت بعد سقوط "قرطاج" سنة 146 قبل ميلاد المسيح، وهو خطأ منتشر بين الناس بل حتى بين أهل الاختصاص.

فلا بد من التذكير بوجود ذلك الصنف من الحروف السريعة المختزلة الأشكال، في نصوص تعود إلى ما قبل الغزوالروماني. فالمرجّح أن القرطاجيين والبونيين عامة كانوا يكتبون بخطّ معماري، حروفه هندسية، وخط نسخي سريع، حروفه مختزلة. ومن خصوصية هذه الكتابة النّسخيّة تشابه بين بعض الحروف.

هذا ويمكن الحديث عن كتابة خطيّة تلك التي تسعى إلى جمالية الحروف وبيانها، وكتابة نسخية تستند إلى الاختزال، وتستهدف السرعة. ونشير انه كثيرا ما ينجرّ عن الاختزال غموض، يزيد العجم والقراءة عسرًا ومثال ذلك أن لحروف الباء والدّال والرّاء نفس العلامة أحيانا. يرسم كلّ منها في شكل مطّة قصيرة تصوّر من أعلى إلى أسفل مع ميل طفيف نحو اليمين حتّى أن كلمة "بد" وكلمة "رب" تكتب على نفس المنوال، هنا يتدخل عامل السياق للتمييز بين حرف وآخر.

فلا يصح الحديث إذن عن كتابة او حروف بونية حديثة، نظرا لوجودها في نصوص قرطاجية تعود إلى ما قبل سقوط "قرطاج" إثر الحرب الرومانية البونية الثالثة. فهي صفة لا يجوز سحبها إلاّ على نصوص تكون لغة تحريرهابونية، تعود إلى ما بعد سقوط "قرطاج" فهي نصوص بونية حديثة.

ويمكن سحب نفس الصفة على حوامل تلك النصوص كالأنصاب. فهناك أنصاب بونية، تلك التي تعود إلى ماقبل سقوط قرطاج الأولى. وأنصاب بونية حديثة وهي التي أقيمت في المعابد، بعد سقوط الدولة القرطاجية.

فأنصاب مكثر أنصاب بونية حديثة Néopuniques، تشير إلى وجود فضاء مقدس في المدينة من فصيلة ما يسمّى بالتوفاة. ولمثل هذا الفضاء المقدس، انتشا را في عديد المدن والقرى النوميدية، سيما في تونس والجزائر. كما له حضور في "صقلية" وفي "سردينيا"، ومن اللافت أن الشعيرة بقيت حية في بعض المدن والقرى زمنا طويلا، بعد الغزو الروماني. وان تغيرت الحركات والأقوال وأصبحت اللغة لاتينية وأصبح "بعل حمّون" يسمّى "ساتورنوس".

على أنصاب تطورت أشكالها ومِصورتها دون إقصاء الموروث. كان لمدينة مكثر فضاء مخصوص لعبادة "بعل حمّون"، فيه أنصاب ذات لغة بونية، وحروفها نسخية، أشكالها مختزلة، ثمثل كل ما بقي من توفاة مكثر. هذا ولم يتمكن الآثاريون من تحديد موقع هذا الفضاء المقدس بالدقّة المطلوبة.

فالأنصاب الدّالة على وجود معبد في مكثر من فصيلة ما يسمى ب التوفاة، لم تكن في موقعها الأصلي. بل يبدو أنها بعثرت أثناء الفترة الرومانية في ظروف نجهلها، والتقطها المولعون بالمعالم القديمة والأثاريون، هنا وهناك، أثناء تجوالهم في تلك الربوع، او اسفرت عنها الحفريات والتنقيبات التي قاموا بها بصفة شرعية أو غير شرعية.

ولعل الكثير منها استخدمت أحجارا لإقامة بعض البنايات، دينية كانت أو مدنية. كما انه من المؤسف أن الذينعثروا عليها لم يروا من المفيد وصف سياقها الأثري، وصفا دقيقا بل اكتفوا بالإشارة إليها، ودراسة ظروفها المسطورة بالحرف البونية النسخية كما أشاروا أحيانا إلى مِصوَرورتها.

وتوزّعت هذه الأنصاب على عديد المتاحف الوطنية والأجنبية ومازال الكثير منها قابعا في المخازن والمستودعات دون إحصاء دقيق، مما يجعلها عرضة للإتلاف والضياع. فهناك أنصاب مكثريّة بمتحف "باردو" وأخرى في مستودعات مكثر ومتحفها الجميل. وفي ممتلكات المتحف البريطاني بلندن، باقة من الأنصاب تعود إلى رصيد مكثر، كما ان هناك ما استأثر به متحف "اللّوفر" "بباريس". فالبحث عن هذه الأنصاب المكثرية المشتتة يستوجب رحلة طويلة، بين متاحف المدن الأوروبية، الكبيرة والصغيرة.

ولا يستغرب أن تجد بعضها في متاحف الولايات المتحدة أو حتى في روسيا. ذلك ان للأنصاب القديمة والتحف عرفت سوقا نافقة خلال القرن التاسع عشر، والقرن الذي تلاه، فكانت لها المجموعات تنقل من بيت إلى بيت ومنها هاو إلى هاو.

فمجموعة الأنصاب التي أقامها سكان المدينة العتيقة، أو المترددون عليها قديما لزيارة صاحب التوفاة المحلّي معروفة منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد أشار إليها المولعون بالأطلال، وتواصل الاهتمام بها بعد انتصاب الحماية الفرنسية. ففي السنة التي سجلت خضوع الإيالة التونسية لهيمنة فرنسا، شرع الضابط "ديزيري بوردياي" "Désiré Bordier" تنفيذ حفريات هدفها كشف الغطاء عن كنوز "مكتريس". وهو الضابط العسكري الذي كلف بإقامة أول مراقبة مدنية في مكثر ثم تعاقب عليها الرحالة، والسيّاح يريدون التعرّف على معالمها. كما تعددت نتائج الحفريات، على أنّ القسط الأوفر يحسب لحفريّات الباحث الفرنسي "جيلبار بيكارGilbert Picard " وهو ممن ترأسوا إدارة الآثار التونسية في عهد الحماية الفرنسية، وأفرد لمدينة مكثر وأطلالها، دراسة مطولة دقيقة نشرتها مجلّة كرطاغو "Karthago" في جزئها الثامن الصادر سنة 1957 اين يجد القارئ المصادر والمراجع التي استند إليها الباحث، تجدر الإشارة انه كان قد ركز على معالم تعود إلى الفترتين النوميدية والرومانية، ولم تحظ أنصاب التوفاة إلا بإشارات عابرة لا تمكّن القارئ من التعرف عليها بالدقّة المطلوبة.

من حسن حظ المهتمين بالأنصاب، لاسيما أنصاب توفاة مكثر، أنهم يجدون دراسات أخرى تناولتها، ونشرت اغلبها خلال القرن الماضي. نشير في هذا المقام إلى ديوان "كولات بيكار Colette Picard إلى مجموعة الأنصاب البونية، والبونية الحديثة الموجودة في متحف "باردو" وقد تم ذلك سنة 1958.

فأحدث ما نشر حول النصوص المسطورة على أنصاب مكثر، ندين به إلى الباحث الهولندي "كاريل يونجيلينج Karel Jongeling. وهو كتاب جمع فيه باقة من النقائش البونية الحديثة، وتناولها بقراءة نقديّة انطلاقا " مما نشره بعض الدارسين في عديد المجلاّت والدّواوين المختصّة. ومن بين أنصاب توفاة مكثر، مجموعة كبيرة عثرعليها في النصف الثّاني من القرن العشرين، إثر ترميم بوابة معروفة باسم "قوس باب العين".

فلمّا كان أعوان البلديّة يرممون هذا المعلم بالتعاون مع مصلحة الآثار، تم العثور على مجموعة من الأنصاب استلت من سياقها التاريخي الأثري واستخدمت لأسس البوابة.

والمؤسف أنها وجدت مهشمة الى شظايا، فلعلّهم فعلوا ذلك ليتسنى ترصيفها مصطبة، تنتصب عليها قوائم البوابة في شموخ، بعيدا عن خطر الانجراف والانزلاق. فكان من حكمة المشرفين على الحظيرة الحديثة أن يأخذوا أشلاء تلك الأنصاب ويعوّضها بالإسمنت المسلح. فبالتقاطها تكونت مجموعة بعضها يحمل الصّورة والحرف وبعضها لا يحمل سوى نصّ مسطور. وهناك أنصاب أخرى لا تحمل إلاّ أثرًا لصور، كانت تتحلى بها قبل تهشيمها. فماذا عن هذه الأنصاب وما هو عطاؤها؟

ليس المجال هنا لتقديم مجموعة الأنصاب التي كانت في توفاة مكثر، فتلك عملية تستوجب بحوثا مطوّلة معمقة، بل لا يستقيم تقديمها إلاّ في ديوان متكامل، يجمع بين الوصف المادي والتحاليل اللغويّة والأيقونوغرافية والتّاريخية والدّينية. مع محاولة التعرّف على معاني الصور وخبايا الرموز وجرد دقيق لمعاجمها المختلفة. وفي مثل هذه البحوث المطولة، يتوجب استعراض ما كتب حول الموضوع المتناول، ومناقشة تحاليل السابقين والتفاسير التي اقترحوها. أمّا هنا، فسوف نقتصر على نماذج خمسة تساعد على رسم الملامح العامة استنادا إلى النصوص والصور.

نصب من كلس أشخم، صلب مكسور، أتلف منه أسفله وما بقي منه يمثل شكلا يتكون من مستطيل يعلوه مثلث. فلعل النصب نحت في شكل مِسَلّة أو واجهة ناووس، يتعذر قيس أبعادها كاملة فطول الجزء الباقي 60 سم وعرضه 40 سم وسمكه ينيف عن 12 سم.

قسّم مهاد النصب La face polie إلى جداول ثلاثة بعضها فوق بعض. فلم يبق من الجدول السفلي إلا جزء طفيف يوحي بمحراب مقوس القمّة. فهل كان يحتضن عابدا أو معبودا؟ سؤال تعسر الإجابة عليه. وفي الجدول الأعلى نقوش تتوزع هي الأخرى على جداول ثلاثة عموديّا، دون فواصل. وهذه قراءتها من أسفل إلى أعلى: طائران متناظران قد يكونان من فصيلة الحمام، ثم نرى فوقهما دلفينين متناظرين. ورسم النحات في قمة المثلث، هلالا يضمّ نجما سداسي الأشعة، فهي نحوت من صنف المنبسط Méplat .

النصب الأول: الصورة الأولى

تشير أو ترمز إلى الأرض والبحر والسماء حتّى كأنها وصف مجازي لمسيرة الإنسان التي تبدأ برّا، ثم تتواصل بحرا قبل العروج نحو السّماء. أو هي صور ورموز تتناول عالم الجسد، وعالم الروح وهو السماء، حيث توجد مدينة الأرواح. هذا ولا بد من إشارة إلى رمّانة، رسمت ملامحها حفرًا بالمنقاش في زاوية، تقع على يمين المحراب، تحت ثالث سطورالنقيشة وأواخر حروفها. والرمانة ترمز إلى الخصب والرخاء، وهي من الثمار الموعودة في ديانات المتوسط. وخصص الجدول الأوسط لنقيشة سطرت بالحرف البوني النّسخي أو السريع، لم يترك لنا الكسر منها إلاّ أسطرا ثلاثة وحرفا واحدا من الرّابع قد يكون لامًا.

النقيشة:

عوّدنا الباحثون المختصّون في دراسة النقائش السامية بنقلها إلى الحرف اللاّتيني، حسب معادلات صوتية. من وضع بعض المستشرقين، تحقيقا للمتن وتيسيرًا لقراءتها لمن لا خبرة له في الميدان. وقد كان المستشرقون في الجامعات ومراكز البحوث، خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، يستخدمون الحرف العبري لتشخيص حروف اللغات السامية، كالفينيقية، والسبئيّة. هو ما يتجلّى في الأجزاء الأولى من ديوان النقائش الساميّة، وفي مختلف الدراسات التي نشرت قبل منتصف القرن الماضي في فرنسا. وبقي الحرف العبري مرجعا في البلدان الأوروبية إلى حوالي سنة 1970 . على أن بعض الدارسين بقوا متشبثين بالحرف العبري، لاسيما في جامعات إسرائيل ومراكز البحوث فيها. فالإسرائيليون يستخدمون الحرف العبري لنقل النصوص السّامية، أيّا كانت. ونظرا ليسر إقامة المعادلة الصوتيّة بين الحرف البوني، والحرف العربي، انتهزنا الفرصة لنقل حروف هذه النقائش البونية إلى ما يقابلها في الأبجدية، العربية ونقترح هذه الطريقة على أهل الاختصاص في العالم العربي.

نص النقيشة بالحرف العربي:

لأدن بعل حمن كع شمع قلم بركم بعلا

همكتعريم عتر حملكت بن رعوتو جعص

يوعنبن أرشلمات بن متنبعل بن معص

يجب في البداية التذكير بأن حروف الحلق في هذا النص وفي غالب النصوص البونية الحديثة، تكون تارة جذريّة أي أنها من صميم المادّة أو الكلمة. فحرف العين وهو من حروف الحلق يبدو جذريّا في اسم "بعل" وفعل "شمع" وله قيمة صوتيّة في "كع" وفي "همكتعريم"

ففي هذا السّياق، يستخدم حرف العين لرسم الفتحة، أو رسم صوت قريب منها. فكأن السّاطر أراد مساعدة القارئ، حتّى يحسن نطق لفظة "كعكَ " مفتوحة فحرف العين في "كع" أضيف للمساعدة على القراءة. خاصة لدى قرّاء لا ينتسبون إلى أصول سامية، هم من "أرومة لوبية نوميدية" . وكذلك الشأن بالنسبة للعين في اسم المدينة "همكتعريم" حرف قراءة Materlectionis لا علاقة له بالجذر.

هذا، وقد ترسم الفتحة في شكل حرف الحاء وقد يرسم صوت "O" اللاّتيني في شكل ألفٍ فهذه من خصوصيات النصوص البونية الحديثة. التي نجدها في غالب المدن والأرياف النوميدية، وتنضاف إلى اختزال الحروف في الكتابة النسخيّة مما يزيد قراءتها عسرٍا. ولهذه الكتابة النسخية مميّزات أخرى، لابدّ من معرفتها، لمن أراد قراءة النصوص البونية الحديثة وفهم مضامينها.

تعريب النقيشة:

إلى المولى بعل حمون إذ سمع قولهم باركهم

بعول همكتريم زمن إدارة خملكت بن راوتو جص

يون بن أرشلمات بن متنبعل بن معص (أومص...)

مضمون النقيشة:

تمثّل هذه النقيشة البونية المسطورة بالحرف المختزل، أو بالخط البوني النّسخي نصّا لنذرٍ أو إهداء توجه به "بعول همكتريم" إلى "المولى بعل حمون". وكان ذلك زمن إدارة "خملكت بن روتوجص"... "يون بن أرشلمات بن متنبعلبن مصون" فهو نذر أو دعاء جماعي. فهل كان ذا صبغة رسمية؟ لا يمكن الجواب عن هذا السؤال إلاّ بمعرفة منهم "بعول همكتريم"؟ فلا شك أنهم من كبار القوم ومن أعيان المدينة. وإذا كان ذلك كذلك، فما هي مكانتهم في المحافل السياسيّة والإداريّة والدّينية؟ هل كانوا يمثّلون هيكلا أو هيئة من هيئات الإدارة في المدينة؟ والجدير بالذكر أن "للبعول" حضور في عديد النصوص في مكثر وفي مدن أخرى "كدقة" و"مدّد" وكانت تسمى "همدديم" وغيرها.

ليس المجال هنا لإثارة "مسألة البعول(31)"في المدن النوميدية بين القرن الثاني قبل ميلاد المسيح، والقرن الأول أو الثاني بعده. علما أن أقدم إشارة لهذا الهيكل وردت في نقيشة تتحدث عن معبد أقامه "بعول دقة" لروح الملك "مسّنسنMassinissa". وكانت تسمى في لهجة النوميديين "تبجج" أو "تبجّ". أمّا إقامة المعبد المذكور فقد تمت في السنة العاشرة من سلطان "مكوسن" المسمى عند الرومان "ميقبسةMicipsa" أي سنة 138 فبل الميلاد. وقد ورد في النقائش المكثريّة ذكر هيئة "البعول" في النقيشة التي نحن بصدد التعرّف عليها. لكنها عسيرة التوريخ نظرًا لعدم معرفتنا لسياقها الأثري، ويمكن تنزيلها فيما بين القرن الثّاني قبل الميلاد والقرن الثاني بعده.

ولكن لابدّ من كلمة حول اسم المدينة وقد جاء في صيغة "همكتريم". فالهاء تمثل هنا أداة التعريف، مثل ما هو الحال في اللغة العبرية القديمة والحديثة. فالهاء تمثل أداة التعريف في كلتا هاتين اللغتين السّاميتين، وتساويها في اللغة العربية الأداة المركبة من الألف واللاّم. ولذلك نعرّب "بعلا" البونية فنقول "بعول" في حالة مضاف، وبالتالي "همكتريم" تكون مضاف إليه. ثم لا بدّ من الوقوف عند صيغة الجمع في "همكتريم" فهل يمكن تعريبها بــــــــ"المكتريين" فالبعول هم "بعول المكتريين". ولكن لماذا استعمال صيغة الجمع المذكر في هذا العلم الجغرافي؟ وهو ما نلاحظه أيضًا في اسم مدينة أخرى قريبة من مكثر وهي "همدديم"؟ ويرجح أننا نجد نفس الصيغة في الاسم البوني لمدينة سوسة وهو "هدريم". فبالنسبة لاسم "هدريم" فقد يكون جمع "در" أي الدّار أو البيت. تشير كلمة "دريم" إلى مجموعة من الديار، وعلى هذا الأساس يمكن تعريب "هدريم" بقولك "الديار". والدار قد تكون بيتا أو مجموعة من البيوت، تسكنها عشيرة وتحاط بجدار مستدير الشكل. وهو ما يستوحى من المادّة نفسها. هذا، وتوجد في فلسطين قرية تحمل اسم " Dor در ".24

أمّا "مكتريم" و"مدديم"، فالمسألة تبدو مختلفة فمفرد الأولى مكتر أو مكثر ومفرد الثانية "مدد". ولكن يبقى السؤال مطروحا حول معنى مكتر و"مدد" في اللغة اللوبيّة واللهجة النوميدية الشرقية على وجه الخصوص. فهل يجوز اعتبار "مكتريم" اسم عشيرة نسبة إلى مسمى مكتر أو مكثر حسب النطق؟ ذلك أن اللغة البونية لا تفرق بين التاء والثاء في مستوى الكتابة. وقد يكون الاسم النوميدي مكتر أو مكثر يعني شيئا آخر ذو صلة بالمحيط. كالنبات والحيوان والتضاريس وغيرها. هكذا تبقى مسألة "مكتريم" مطروحة علّها تجد حلا في ضوء بحوث أخرى، ومعلومات جديدة حول التوبونيميا Toponymie أي علم الأسماء الجغرافية(33).

وأيّا كان الأمر من مسألة اسم المدينة، فثابت أن "بعول" مكثر وجّهوا دعاءهم إلى "بعل حمون"، الإله الأكبر في "قرطاج"، وصاحب الفضاء المقدس المسمى توفاة عند المؤرخين المعاصرين. "وقدسبعل حمون" عند القرطاجيين وهو فضاء مقدس، لم يكن مخصصا لتقريب الأطفال، كما تدّعي بعض الأوساط المشحونة عداء تجاه قرطاج وحضارتها. بل هو فضاء يؤمه البونيون وغيرهم للنذور والأدعية، أيا كان الموضوع ومضمون الدعاء. فكل من له طلب يريد التوجه به إلى "بعل حمون" فله ذلك وتكون الرسالة، غالبا، مشفوعة بقربان أو تقدمة. وهذه شعيرة ذات أصناف عديدة، منها القربان الدّموي، وهو الذي يتمثل في تقريب حيوان يذبح حسب طقوس لا يعرفها إلاّ الكهنة. ولعهم كانوا يريدونها سرًا لا يبوحون به لغيرهم، فهم الذين يقومون بعملية التقريب ولعلهم يتولون، عند الحاجة، تلقين صاحب القربان ما يجب قوله وفعله لتكون الرسالة مضمونة الوصول.

وفي هذه النقيشة معطيات توثق تاريخ القربان أو النذر أو الدعاء، وتثبت أنّه تمّ في زمن إدارة "خملك" 25المعّرف باسم أبيه وجدّه. والجدير بالملاحظة أنّ رئيس الإدارة المشار إليه في هذا النص يحمل اسما بونيا ومن أسلافه من له اسم بوني "متنعل". هذه عناصر تلقى ضوء، وتنير طريق من قد يريد الوقوف على تطور المجتمع، وعلى تسّرب الحضارة البونية في الأوساط النوميدية.

كسر النصب واتلف أعلاه وأسفله والباقي أبعاده كالتالي: 12 سم من أعلى إلى أسفل وعرضه 30 سم وسمكه ينيف عن 12 سم. وزّع المهاد على جداول ثلاثة منتصة عموديّا، وهيئ الجدول الأعلى لتصوير طائرين متناظرين. وفي منقار كيلهما قرن خصبCorne d’abondance، الأرجح أنهما من فصيلة الدّيكة. فالعرف مرفوع وللذيل ريش طويل وفير وهي من مواصفات هذه الفصيلة من الدّواجن.

ونحت الجدول الأسفل في شكل محراب محفوف بشريط مصقول في سمك المهاد، وقد انتص فيه شخص لم يبق من صورته إلا رأس كري الشكل. له عينان مستديرتان جاحظتان، يعلوهما حاجبان مقوّسان. ورسم الفم حزا أفقيا يشرف عليه أنف عمودي، وله أذنان طويلتان ويبدو أمردا لا لحية له ولا شارب. وعلى رأسه قبعة تبدو حافتها

على الجبين كالهلال. فالأرجح أن المحراب نحت ليتجلّى فيه العابد، صاحب النصب، أو ذاك الذي من أجله أقيمت الشعيرة وأنجز النّصب.

النقيشة:

خصص الجدول الأوسط إلى نقيشة بونية نسخية الكتابة. وقد أسكنها الساطر في خرطوش مستطيل الشكل، مصقول، في سمك المهاد. ورسم محيطه حزّا بالمنحت. أمّا النقيشة، فسطورها ثلاثة وهذا نقلها بالحرف العربي:

النصب الثاني: الصورة الثانية

لأدن بعل حمن كح شمع

قلا بركا معرعو

كني بن بركبعل بن ايكنع

تجدر الإشارة إلى استعمال حروف الحلق لرسم الحركات26 في بعض الكلمات، واستعمل بعضها لرسم ضمير الغائب المذكر. وهو ما نجده في السطر الثاني ملحقا باسم "قل" وقد جاء في صيغة "قلا". فالألف تمثل الضمير "فقلا" تعني "قوله" أو "صوته". ونجد الألف ملحقا بفعل "برك" ، وفي السطر الثاني نجد "بركا"، حيث يمثل الألف هنا أيضا ضمير الغائب المذكر، فعلى هذا الأساس، "بركا" تعني باركهُ.

وما دمنا نتحدث عن قيمة حروف الحلق في النصوص البونية الحديثة، فلا بدّ من إلاشارة الى مضمونها. حيث أن الفتحة رسمها الساطر هنا حاء، فحاء "كح" ليست جذرية بل هي حرف قراءة Mater lectionis ، يساعد على النطق الصحيح. فالحاء في "كح" تساعد القارئ ليضع فتحة على الكاف، ويقرأ "ك" بالفتح.

وقد تكون الفتحة خفيفة أو مفخّمة، والجدير بالتذكير هنا أن ساطر النقيشة السابقة استخدم حرف العين لمثل هذه الوظيفة. مما قد يشير إلى عدم "التقعيد" في هذا المجال، وفي زمن هذه الأنصاب، مع اعتبار محيطها حتّى كأن قواعد الشكل مازالت غير ثابتة.

أما صاحب هذا النصب فهو "معرعوكني بن بركبعل بن ايكنع". جاء اسمه في ثوب قد يوحي بالرومنة، لأنه ينتهي بحرف الياء كغالب الأسماء الرومانية، التي نقلت نقلا صوتيا إلى اللغة البونية. فهل هو من تلك الأسماء الرومانية التي تنتهي بالياء عوض اللاّحق اللاتيني"ius" "كيوليوسIulius"و "سيقيليوسSicilius". هذا ولا يستبعد أن يكون نوميدي الأصل، وهو ما ذهب إليه كريل يونجيلنج Jongeling Karel ، في كتابه "أسماء في النقائش البونية الحديثة". في حين أنّ والد صاحب النصب يحمل اسما بونيا "بركبعل" ، وهو من الأسماء المنتشرة في "قرطاج". واللافت أيضا أن لجدّه إسما لوبيّا نوميديّا "ايكنع" وهو من الأسماء النوميدية المعروفة27.

إلى المولى بعل حمون إذ سمع

قوله باركه، مروكني بن بركبعل بن ايكنع

تعريب النقيشة:

لم ينج هذا النصب من الكسر، وانعدم جزء كبير من أسفله، ولكن ما بقي منه يثبت أنّه كان مهيأ في شكل محراب. قوسه يتحلى بضفيرة من سعف، يعلوها ساكف زخرفته خطوط متقاطعة. ومن نقوش هذا الجدول رمانة على يمين قوس المحراب، ورأس ثور أو "جمجميّة Bucrane (37)" على يساره. ويتحلى الجدول الأعلى وهو في شكل مثلث بصور، منها طائران متناظران، وفي منقار كيليهما سعفة يبدو أنّهما من فصيلة الحمام.

وللحمامة حضور في المصورة البونية، لها علاقة بإلهة الحب والخصب والجمال. كما أنها تسهر على سكينة الموتى. وهي الآلهة "عشترت" عند القرطاجيين، أصبحت لاحقا تسمّى "فينوس" أو "وينوسVenus"في ظلّ الرّومنة.

أما السعفة فهي تشير إلى النخلة، والنخلة شجرة الحياة في مختلف الحضارات السامية. من دجلة والفرات إلى البحر الأحمر ومنه إلى "قرطاج". وللنخلة حضور في مخيال بلاد النيل والربوع اللّوبية. وعلاقة الحمامة بعرف الشجرة، زيتونة كانت أو نخلة، كرستها مصورة السّاميّن الأول، وجسدتها بالحرف والصورة في دنيا الشعوب السامية منذ أقدم العصور، فالنخلة حياة والحمامة حبّ وسلام.

وفي قمة المثلث "ورديةRosace" سداسية البتيلات، تحيط بها دائرة حفرت في سمك المهاد، وحولها نقر ثلاث. حفرتها يد النحات بعناية فائقة، مستخدمة آلة كالمشعاب فما هي وظيفتها؟ وهل جعلت لتستوعب أزرارا أو رؤوس مسامير، تكون كالدرر تزيد النّصب ألقا؟

وتحت الوردية شكل كالهلال في جوفه خطوط كفريضات متوازية صفّين متداخلين. فماذا تمثل هذه الصورة بعناصرها المتكاملة؟ وهل هي وعاء أو سلة من سعف مضفور؟ لقد رأت فيها كولات بيكارColette Picard صورة الهلال مع ضفائر من سعف رسمت في تجويفته.

النصب الثالث: الصورة الثالثة

النقيشة:

لأدن بعل عمن كح شمع

قلا بركا بعصا بن

بركبعل بن معصجريعن

اسكنها الساطر في الجدول المتوسط وقد هيئ خرطوشا مستطيل الشكل، محاطا بخطوط متعامدة محفورة في سمك المهاد. وتحتوي النقيشة على أسطر ثلاثة، كتبت بالخط النسخي أي بحروف بونية مختزلة وهذا نصها بالحرف العربي:

لا بدّ هنا من العودة إلى مسألة حروف الحلق في لهجة المكثرين. فنرى ساطر هذه النقيشة يستخدم حرفي العين والحاء لرسم الفتحة، خفيفة كانت أو مفخّمة، ونلاحظ أن كلمة "حمن" كتبت "عمن" حتى كأن "الحاء" تحولت إلى "عين". والأرجح أن حروف الحلق سقطت وأصبحت وظيفتها مقصورة على رسم الحركات. فهل كان اللّسان النوميدي عاجزا على نطقها حتى يقول "بل" عوض "بعل"؟ وهل كان النوميدي يكتب "بعل" وينطق "بل" عوض"بعل"؟ قد يكون! مع العلم أنّ الرومان كانوا هم أنفسهم ينطقون "بل" وهو ما تثبته عديد النقائش المسطورة بالحرف اللاّتيني. كالتي تم العثور عليها بين أطلال معبد "لساتورنوس" خليفة "بعل حمون".

وكان هذا المعبد يتوج قمّة "جبل بوقرنين".28 وفي بعض النقائش نجد "بحل" عوض "بعل". وأيّا كان الأمر، فلا بدّ من التحري: فالحاء في "بحل" لا تعني أنّ النوميدي ينطق العين حاء، بل قد يفيد ذلك أن العين اختفت لأن اللسان النوميدي لا يستطيع أو لا يستسيغ نطقها. فالحاء في "بحل" وضعت لمساعدة القارئ على فتح الباء، حتى ينطق "بَل" لا "بُل" ولا "بِل" بكسر الباء. ففي هذه النقيشة نجد "عمن" عوض "حمن"، والأرجح أنّ الساطر يكتب "عمن" ويقرأ القارئ "مَن". وكذلك الشأن بالنسبة لأداة التعليل "كح"، فوظيفة الحاء فيها مقصورة على مساعدة القارئ لينطق "كَ" بالفتح. ويبقى سؤال مشروع بالنسبة لفعل "شمع": فهل كان القارئ النوميدي ينطق "شمع" مع اعتبار العين جذرية، أم كان ينطق "شم" بميم مفتوحة حتى ولو كتب شمع؟ تلك إشكالية يعسر حلّها بصفة قطعية، والمرجّح أن العين في "شمع" لا تعدو أن تكون سوى حرف نطق يوصي بفتح ما قبلها.

إلى المولى بعل حمون إذ سمع

قوله باركه، بصوس بن

برك بعل بن مصجرين

تعريب النص:

الجدير بالملاحظة في هذه النقيشة أن صاحب النص يحمل اسما لاتينيا لا غبار، عليه "فبصوس" من الأسماء المعروفة في المعلمة اللاّتينيّة. وله حضور في مختلف ولايات الإمبراطورية. وكان أبو "بصوس" يحمل اسما بونيا "بركبعل" وهو اسم منتشر في قرطاج وفي غيرها من المدن البونية، أما الجد فاسمه "مصجريَن" ويبدو من أرومة لوبية.

هكذا نلتقي بعائلة مكثرية أحسنت التأقلم مع الظروف وتطورت: فالجد عاش نوميدِيّا في زمن انتشار الحضارة البونية. فلما رزق ابنا، أعطاه اسما بونيا يساعده على الاندماج في المحيط الجديد، وييسّر له التفاعل مع حداثة ذلك الزمن. ومع الرومنة، نشأ جيل ثالث يحمل أسماء رومانية: فهذه عائلة أصولها نوميدية فتكنعنت بانتشار الحضارة البونية في المملكة، وكان ذلك بإرادة الملوك أنفسهم. وما أن تسلط الرومان وتسربت الرومنة في الربوع النوميدية الخاضعة لسلطان روما حتى ترومنت بعض العائلات. سيما تلك التي كانت تريد الحفاظ على مكانتها، وحماية مصالحها دون تفريط في عناصر هويتها. أليس من الطريف أن نرى نفس العائلة تعيش ثلاث حضارات متعاقبة؟

نصب هيئّ في شكل مستطيل يعلوه مثلث، وبالكسر أتلف جزءه السفلي وبترت قمة المثلث. وزع مهاد النصب جداول ثلاثة: ففيما بقي من المثلث وجها آدميّا، يحيط به إكليل من سعف مضفور. تتكون ملامح الوجه من عينين لوزيتين، يعلوهما حاجبان، وبينهما أنف طويل، حتى كاد يمس منبت الشارب. أمّا الشفتان، فهما هدْلوان وتحف بتلك الطلعة رمّانتان. ولعلّ قمة المثلث، كانت مسكونة بالأزهرين Les luminaires، الشمس والقمر. ولكن لم يبق منهما إلا أثر طفيف، يتمثل في جزء من تقويرة الهلال. على أنّ قرص الشمس لا مبرر له سوى حضوره المتاوتر، على الأنصاب في مكثر وفي غيرها من المدن النوميدية وتواجده مع الهلال. وينتهي النّصب بالجدول الأسفل ولكن لم يبق منه إلا شريط عرضه لا يتجاوز 4 سم، فيه سمكتان من فصيلة المرجان، ممدودتان في اتجاه معاكس، وتفصل بينهما وردية سداسية وزيمها كثيف ناتئ.

النصب الرابع: الصورة الرابعة

النقيشة:

تحتلّ النّقيشة الجدول الأوسط وقد سطرت في مساحة محفوفة بخطين أفقيين متوازيين، يفصلانها عن الجدولين الآخرين. لغتها بونية نسخية تتوزع على سطرين، وهما كالتالي نقلا بالحرف العربي وعلى أساس المعادلات الصوتية:

لأدن بعل حمن كع شمع قلا

بركا نعدر بن وعرجام

لا جديد يذكر في هذه النقيشة القصيرة. فحروف الحلق موظفة لرسم الحركات على ما قبلها. وصاحب النّصب يحمل اسما نوميديا قد يكون "نبر" أو "ندر" والشك "مأتاه" تجانس الباء والدال من حيث الرسم. وكلاهما يكتب في شكل مطة قصيرة من أعلى إلى أسفل، مع تقوير وميل طفيف نحو اليمين. أمّا أبو صاحب النصب فهو يحمل اسما نوميديا. فالواضح أن انتشار الحضارة البونية، لغة ودينا، لم يقص الأصول النوميدية. بل الغالب على الظن أن المجتمع في مدينة "همكتريم" بقى متأصلا في محيطه، محافظا على هويته وموروثه، مع تفتح على حداثة أهم عناصرها إذ ذاك بونية.

نصب مكسور أتلف جزءه الأعلى وما تبقّى منه يتوزع على جدولين: نحت الأول ناووسًا أو محرابا محفوفا بعمودين مجرّدين، من القاعدة والتاج. وقد انبرى في المحراب شخص واقفا وقفة طقوسية Hiératique ، لا تخلو من الورع والرهبة وهو ينظر إلى الأمام. ولئن أتلف الكسر أعلى رأسه، فقد ظلّت ملامحه واضحة: فهي عينان لوزيّتان، وأنف مستقيم طويل حتّى كاد يلتصق بمنبت الشّارب. والفم ذو شفتين دقيقتين، والعنق كشبه المنحرف يزداد كثافة نحو الأسفل. هذا، وقد ارتدى العابد ثوبًا طويلاً يمتد إلى الكعبين، نسيجه رهيفٌ تتدلّى تجاعيده عموديّا على الجسم. وتتمطّط أفقيّا على الكمين الضيّقين. كما امسك بيمينه ثمرة أو برعم زهرة، يعسر تشخيصها ومسك بيساره جريدة تبشر بالفوز والحياة. أما الجدول الثاني، فقد نزّلت فيه نقيشة ذات سطرين، لغتها بونية وحروفها من الصنف السريع المختزل، وهو ما اقترحنا تسميته بالخط النّسخي وهذا نصّها نقلا بالحروف العربية:

لأدن بعل عمن كع شمع ق

لا بركا روفينا بن فودا

فوظيفة حروف الحلق هي التي ذكرناها بالنسبة للنقائش السابقة، فحاء "حمن" عوّضت بعين وهو ما لاحظناه في نقيشة النصب الثالث وعلقنا عليه. أما الألف في "روفينا وفودا"، فهو يمثّل صوتا بين الضمّة والفتحة المفخّمة. ما قد يساوي الصوت اللاّتيني "o" مع العلم أن الألف البوني في هذا السياق يعوض اللاّحق اللاّتيني"us"

النصب الخامس: الصورة الخامسة.

إلى المولى بعل حمون إذ سمع ق

له باركه وفينوس بن فودوس

تعريب النقيشة:

فصاحب النصب يحمل اسما رومانيا وأبوه كذلك وكلاهما من الأسماء المعروفة في المعلمة اللاتينية Latine Onomastique في شمال إفريقيا29 وفي ولايات أخرى من الإمبراطورية.

فهذه عائلة مكثرية ترومنت لكنها بقيت ملتزمة بالديانة البونية، شعائرًا ولغة، مما يثبت أن الرومنة لم تقص ما قبلها. بل ظلّ النوميديون يمارسون شعائر ديانتهم بكل حرية. ولعل الذين ترومنوا كانوا يتخاطبون باللهجة النوميدية في بيوتهم، وفي الأرياف ويستخدمون اللغة البونيّة في المعابد، وفي الإدارة مجال مفتوح للغة الغزاة الجدد.

الخاتمــــــــــــة:

هذه أنصاب أقيمت بفضاء مقدّس مخصوص لعباده "بعل حمون" وهو رئيس مجمع الآلهة والالهات في "قرطاج" وفي عديد المدن البونية والنوميدية الأخرى. اين أقيمت له المعابد في صقلية وسردانيا، تقدم فيها القرابين والهدايا، كما وتقام الأنصاب حمدا وشكرا للمولى "بعل حمون". لأنّه سامع دعاء الداعي ومنه قريب، يمكّنه من الحصول على رغباته وأمانيه. فلم يكن قدس "بعل حمون" مقصورا على قبول الأطفال الذين يموتون صغار السن، أو المعجلين من الأجنّة، بل كان مفتوحا أمام الناس جميعهم دون إقصاء. ومن اللاّفت أن بعض الإغريق كانوا يزورون قدس "بعل حمون"30 ويقدمون القرابين ويقيمون أنصابًا عليها نصوص بالحرف الإغريقي.

تحمل الأنصاب التي يفردها العابدون لمعبودهم، رسالة تخط بالحرف والصورة. وقد يكتفي هذا العابد بالحرف ويقتصر آخر على الصورة. أما في الأنصاب الخمس التي أردناها نماذج، فالنص والصورة متواجدان على المهاد. ومعلوم أن المصورة البونية النوميدية غزيرة العناصر، وهي مقتبسة من عوالم مختلفة كالنبات والحيوان والإنسان والفلك وغيرها. فمن عالم الحيوان تم تشخيص الحمامة والديك والسمكة من فصيلة المرجان والدلفين ورأس الثور أو جمجمة الثور bucrane. ومن زخارف النبات الوردية والسعفة والرمانة ومن عالم الفلك الهلال والنجمة السداسية في شكل ورديّة. أما قرن الخصب Corne d’abondance فهو من فصيلة الرموز، وهناك صور عسر علينا تشخيصها.

ولا شك أن لعناصر هذه المصورة معان يعرفها الذين رسموها، وقد لا يعرفونها أحيانا، إذ هي من الموروث. وكثيرا ما تختفي مفاتيح الرّموز، ويكتفي الوارثون بنقل الظروف دون تقديم المفاهيم والمعاني. فتكون بذلك ظروف فارغة، فمثلهم في ذلك مثل الذين يرددون كلمات، وعبارات دون وعي معانيها، ومقاصدها، مع نسيان أصولها وثنايا وصولها إليهم. مثال الحرفيين الوحرفيات حيث يرسمون صورا ورموزا لزخرفة زريبة، أو وعاء من فخار، أو جدار أو سلّة، دون إدراك مدلول تلك الزخارف. بل ترى بعضهم لا يستطيع تشخيص رسومه وتسميتها بأسمائها.

فتتقزّم الأشكال وتتفكّك حتى تصبح ألغازا بدون مفاتيح، فضلا عن جهل الحرفي لأصولها ومصادرها وطرق رحلتها حتى وصلت إليه محفوفة بالغموض.

أما النصوص المسطورة على هذه الأنصاب، فقد كتبت بحروف بونية مختزلة وهو ما سميناه بالخط النسخي السريع، على أنّ بعض الحروف لا تختلف عن الحروف الفنيقية الأصلية التي أدخلها الذين أقاموا مدينة "قرطاج". فبتلك الحروف الفنيقية الأصلية سطّرت غالب النصوص التي تحملها أنصاب التوفاة في قرطاج. وأنصاب معابد أخرى بسوسة وصقلية وسردانيا وقسنطينة وغيرها. هذا، والحروف البونية المختزلة، تلك التي تستعمل للخط النسخي السريع والمهيّأة للحبر والقلم، عرف لها وجود في "قرطاج" منذ القرن الثالث قبل ميلاد المسيح. فهي تختلف عن أشكال الحروف الهندسية اختلافا كليّا. اسبقنا الاشارة إلى تجانس حروف الباء والدال والراء أحيانا، فهذه الحروف الثلاثة ترسم كمطة قصيرة من أعلى إلى أسفل مع تقوير وميل طفيف نحو اليمين. وحرف النون يرسم خطا طويلا نسبيا من أعلى إلى أسفل مع ميل نحو اليسار. والميم ترسم خطين قصيرين مائلين متقاطعين. والكتابة النسخية لا تخلو من العقبات والمزالق وتبقى عسيرة العجم والقراءة والفهم.

ومن مميّزات النصوص البونية الحديثة، أن حروف الحلق ترتدي قيمة صوتية فحسب، حتّى قيل إنّها حروف نطق أو قراءة Matres lectionis . فالعين والحاء لرسم الفتحة، والألف ترسم صوتا يشبه الضمّة في العربية. بل هي أقرب من حرف "0"اللاّتيني في قولك"do" في اللاّتينية، وفي الفرنسية تجده في كلمة Trop. وتسمّى هذه الحركة في اللغة العبرية "حوليم" ، وترسم نقطة فوق الحرف العبري. هذا، والألف في النصوص البونية الحديثة يمثل أحيانا ضمير الغائب المذكّر المفرد وهو الهاء، متصلا كان أو منفصلا. فكلمة "قلا" في البونية الحديثة تعني "قولهِ".

فاستعمال حروف الحلق لشكل بعض الحروف في الكلمة، أو لرسم ضمير الغائب يطرح إشكالية القائمين على الشأن اللّغوي. فهل وُجد نحاة في المجتمع البوني وفي المجتمع النوميدي المتكنعن، يشرفون على مثل هذه القضايا اللغوية ويستنبطون لها حلولا؟ فمن اقترح العين والحاء لرسم الفتحة، والألف لرسم صوتا شبيها بالضمّة، بل هو أقرب إلى صوت " o " اللاّتيني كما سبق ذكره. والمؤسف أننا لا نعرف شيئا عن المتخصصين في شؤون اللغة البونيّة والقائمين على قوانينها معجما ونحوا وصرفا ورسما.

وبعد هذه الملاحظات اللغوية، نأتي إلى مضامين هذه النصوص المسطورة على الأنصاب الخمسة التي تم عرضها. إنّ صبغتها الدينية لا غبار عليها ولا أدل على ذلك من ذكر "بعل حمون". فالأدعية والنذور موجّهة إليه مشفوعة بالقرابين وممّا لابد من الوقوف عنده قليلا، أن الأدعية والنذور تكون أحيانا جماعية.

كتلك التي تقدّم بها "بعول همكتريم" ، فكأننا مع هيكل من هياكل المجتمع في تلك المدينة النّوميديّة. ولكن لا ندري ماهي الشروط التي ينبغي أن تتوفّر لدى المواطن ليلتحق بفئة البعول: الثروة؟ العلم والمعرفة؟ الحضور الاجتماعي؟ لا ندري. ما هو دور البعول في الحياة السياسية والاجتماعية؟ هل يقتصر دورهم عل القيام بالشعائر الدينية؟

ولمّا كان لقب "بعل" يفيد السيادة والوجاهة، فهم إذن أعيان المدينة وكبار القوم فيها. وما دام قربانهم "لبعل حمون" مؤرّخا بزمن إدارة القاضي فلان، أفلا تضفي هذه التوريخ على الحدث صبغة رسمية مدنية، وبالتالي سياسية؟ وأيّا كان الأمر، فالقضية مازالت تستوجب مزيدا من الدراسة والتحقيق النظامي.

والجدير بالذكر، أن هذا الهيكل أو هذه الهيئة أو الفئة الاجتماعية، لم يتعرض لها المؤرخون الذين تناولوا بالدرس مجتمع "قرطاج" ونظمها وهياكلها السياسية والإدارية. فيبدو أن "البعول" من مميزات المجتمع النوميدي ونظمه. هكذا يبقى ملف "البعول" في المدن النوميدية مفتوحا، مع اعتبار أن أقدم إشارة تخصّهم وردت في إحدى نقائش "دقة"، "فبعول تبجج" أو "تبجّ" أقبلوا على بناء معبد للملك "مسنسن Massinissa" ، في السنة العاشرة من سلطان ابنه "مكوسن Micipsa" أي سنة 138 قبل ميلاد المسيح. فالبحث حول "مؤسسة البعول" يكون إسهاما في التعرّف على مجتمع المدن النوميدية، ونظمها وصلتها بالسلطان أو بالسلطة المركزية.

وفي نصوص هذه الأنصاب عناصر تساعد على معرفة المجتمع النوميدي، لاسيما في المدن الكبرى، فهي تمثّل مصدرًا لمعرفة مدى انتشار الحضارة القرطاجية في صلب ذلك المجتمع. فالمعلمة L’onomastique تبوح بقدرة النوميديين على التطور والتأقلم. فتراهم يمهرون أبنائهم وبناتهم بأسماء بونية، في سلطان الملوك الذين فتحوا أبواب ممالكهم لانتشار الحضارة البونية. كما يتجلّى ذلك في اللّغة الرّسميّة والدينيّة وفي المعلمة. ولمّا كان الغزو الروماني وضمت المملكة النوميدية إلى الممتلكات الرومانية في أفريقة، بعد "معركة تابسوس" سنة 46 قبيل ميلاد المسيح. وأصبحت الغلبة للرومان وللمستفيدين من حضورهم وهيمنتهم، بادر بعض النوميديين بتبني عناصر الحضارة الجديدة، فتعلموا اللغة اللاّتينية، وسمّوا أبنائهم بأسماء لاتينية دون إقصاء الأسماء البونيّة النوميدية إقصاء كاملا. ولئن كانت الأسباب مواتية لتيّار الرّومنة، فلقد بقي المجتمع النوميدي زمنا طويلا محافظا على الإرث البوني النوميدي، لغة ودينا ومعلمة ومصورة مع تفتح على الجديد.

قائمة المصادر والمراجــع:

Benichou-Safar Hélène. (2004). Le tophet de Salammbô. Essai de Reconstitution. Ecole Française de Rome.

Bartoloni, P., (1989). Sulcis. Roma: Libreria dello Stato.

Benichou-Safar, H., A propos du tophet de Carthage : Réflexions sur le sens du terme Mlk, in Actes du IIIè congrés international des études phéniciennes et puniques. Tunis: 11-16 Novembre 1991.

Benz, Frank L., Personal Names, in the Phoenician and Punic Inscriptions (1972). Rome.

Benzina Ben Abdallah, Z., Catalogue des Inscriptions latines païennes du musée du Bardo .(1986). Rome.

Camps, G., Aux origines de la Berbérie, Massinissa ou les débuts de l’histoire .(1960). T. VIII. Libyca: Archéologie et épigraphie. Décret, F. et Fantar, Mh.

Camps, G., (1995). Encyclopédie berbère. vol. XVI. Edisud. Aix-En Provence.

Cintas, P. Le sanctuaire punique de Sousse .la Revue Africaine. n° 410-411. 1er et 2ème trimestre 1947.

Cintas, P., (1970). Manuel d’archéologie punique. Paris.

Decret, F. et Fantar Mh., (1981). L’Afrique du Nord dans l’Antiquité Paris.

Desanges, J., Pline. (1980). L’Ancienne Histoire Naturelle. Livre V. 1ère partie. L’Afrique du Nord. Paris: les Belles Lettres.

Desanges, J., La toponymie de l’Afrique du Nord antique. Bilan des recherches depuis 1965, in l’Afrique dans l’Occident Romain. Ier siècle avant J.C.- IVè siècle ap. J.C., Actes du Colloque organisé par l’Ecole française de Rome, sous le patronage de l’Institut national d’archéologie et d’art, Rome, 3-5 Décembre, 1987. Rome. 1990.

Dictionnaire de l’Antiquité : mythologie, littérature, civilisation . (1993). M.C. Howatson. Paris: Edition Robert Laffont.

Dictionnaire encyclopédique de la Bible. (1960). Paris: Ed. Brepols .

Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique. (1992).Brepols.

Fantar Mh. H., (2002). Le tophet de Salammbô, in L’Afrique du nord antique et médiévale, Mémoire, identité et imaginaire. Textes rassemblées par Claude Briand-Ponsart et Sylvie Crogiez, Rouen.

Fantar Mh., (1990). A "Baal Hammon" dans Reppal Xella, P., Baal Hammon, recherches sur l’identité et l’histoire d’un dieu phénico-punique (1991). Roma.

Fantar Mh, H., (1993). Carthage, Approche d’une civilisation. Vol. 2. Tunis.

Fantar, Mh., (1986). A propos du toponyme Hadrumetum, in Réppal. vol. II.

Fantar, Mh., (1991). Encyclopédie berbère. vol. IX. Edisud.

Février, J. G., (1953). La prononciation punique des noms latins en us et en ius. in Journal Asiatique.

Février, J.G., (1960). Essai de reconstitution du sacrifice Molek. in Journal asiatique.

Ghaki, M., Les inscriptions puniques d’elles, in l’Africa Romana, 14, Sassari, 7-10 décembre 2000.

Gsell, S., Fantar, Mh., (1978). La cite punique de Thapsus, in Actes du IIè Congrès international d’études des cultures de la Méditerranée Occidentale Alger.

Gsell, S., (1918). Histoire ancienne de l’Afrique du Nord .Vol. III. Paris.

Hours-Miédan, Magdeleine. (1951). Les représentations figurées sur les stèles de Carthage. in Cahiers de Byrsa. vol. I.

Halff, G., (1965). L’onomastique punique de Carthage. in Karthago, vol. XII.

Jeddi, N., (1994). Les dieux, les déesses et les héros. in. Fantar, Mh., Tunis: édition La mosaïque en Tunisie.

Jongeling, K., (2008). Handbook of Neo-Punic Inscription. Tübingen.

Lepelley, C., (1981). Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire. vol. II. Paris.

Ladjimi, L, Balmelle, C., Relbourg, A. L, De Los Llanos, J., Didon et Enée . (1995). La fondation de Carthage, in Carthage, l’histoire, sa trace et son écho Paris: Musée du Petit Palais.

Leglay, M. , (1961). Saturne africain. Monuments. vol. I. sur la stèle n° 12. Paris.

Leglay, M., Saturne Africain, Histoire. Ferjaoui, A., le sanctuaire de Henchir El-Hami, De Baal Hammon au Saturne africain (2007). Ier siècle avant J.C.- IV siècle Après J.C., Tunis.

Lipinski Ed., (1992). Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique. Paris: édition Brepols.

Moscati, S., Gli adoratori di Moloch, Jaca Book, Milano. (1991).

Dictionnaire encyclopédique de la Bible .Paris: édition Brepols.

Picard, G., Le couronnement de Venus , in Mélanges de l’Ecole Française de Rome (1941- 1946). Vol. LVIII.

Picard, G. ch., (1954). Les religions de l’Afrique antique. Paris.

Picard, C.G., (1958). Catalogue du Musée Alaoui. Nouvelle série. Collections puniques. 2 Vol. Tunis.

Picard, Colette. (1976). Les représentations de sacrifice Molk sur les ex-voto de Carthage, in Karthago. Vol. XVII.

Pflaum, H.G. Dir., (1961). Index onomastique des Inscriptions latines d’Afrique, in Karthago, vol. XI.

Salluste, Bell. (1971). Iugurthinum. (Alfred Ernout traducteur). Paris: Les Belles-Lettres.

Sznycer, M., (2002-2004). Les Inscriptions néopuniques d’Ululas. Tunisie.

Zeghal-Yazidi, Samia. (2009). Le bestiaire dans l’imaginaire des puniques. Tunis.

24 Ciasca, A., Mozia, S.V. tofet, Roma, 1989, P. 44-47.

25 Bartoloni, P., Sulcis, Roma, Libreria dello Stato, 1989 : pour le tophet, voir P. 51-56.

26 Picard, G. Ch., Les religions de l’Afrique antique (1954). Paris. P. 118-125. Leglay, M., Saturne Africain, Histoire. P. 412 où nous lisons "Historiquement Baal Hammon meurt en 146 avant J.C., théologiquement, il survit dans Saturne. Ferjaoui, A., le sanctuaire de Henchir El-Hami, De Baal Hammon au Saturne africain (2007). Ier siècle avant J.C.- IV siècle Après J.C., Tunis.

27 Picard, C.G., Catalogue du Musée Alaoui, Nouvelle série, Collections puniques, 2 Vol, Tunis, 1958. P. 273 – 292. Il s’agit d’environ 85 stèles ou fragments des stèles.

28 Jongeling, K., Handbook of Neo-Punic Inscription (2008). Tübingen.

29 Cette particule est ainsi écrite dans d’autres inscriptions néopuniques à Maktar et ailleurs.

30 Fantar, Mh., A propos du toponyme Hadrumetum (1986). In Réppal II. P. 267-275.

دراسة تحليلية للقيم المتضمنة لكتاب مبحث

التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي

أ.د. عبد الفتاح عبد الغني الهمص الجامعـــــــة الإسلاميـــة – غـــــــــــزة

أ.د. زيــــــاد علــــــي الجرجـــــاوي جامعة القدس المفتوحة

أ. ولاء عبد الفتاح الهمص الجامعة الإسلامية - غزة

ملخص الدراسة: هدفت الدراسة إلى الكشف على القيم المتضمنة لكتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي، الجزء الثاني، وقد استخدم الباحثون في دراستهم المنهج الوصفي التحليلي، وقد أسفرت الدراسة عن نتائج كان أهمها: وجود قيماً تربوية لكنها غير كافية فكانت محدودة ويفضل أن يتناول الكتاب قيماً تربوية أكثر ممّا ذكر، بينما هناك قيماً نفسية حول هذا الجزء وضعت بعناية، لكن لابد من محاكاة نفسية الإنسان المراهق لقضايا أخرى تفيد الطالب في حياته اليومية، أمّا القيم الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لطلبة الصف التاسع الأساسي وما قدّم للطالب في الكتاب المقرر فهو يفي بالغرض. كما أوصت الدراسة بتوصيات أهمها: ضرورة التوازن في طرح القيم لطلبة الصف التاسع الأساسي في مبحث التربية الإسلامية، وكذلك توضيح مراد الشارع في القيم المطروحة وخاصةً عند ذكر الآيات، كما يفضل زيادة القيم والتي يحتاجها الطالب في مرحلة المراهقة.

الكلمات المفتاحية: القيم - كتاب مبحث التربية الإسلامية - الصف التاسع الأساسي.

مقدمة: تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً كبيراً في المناهج التعليمية وتضع لمناهجها خبراء في الميدان ومشاركين آخرين وموجهين ومعلمين وأولياء أمور وطلبة لتخرج المناهج بعامة مناهج تتوافق مع السياسة الفلسطينية والفلسفة التربوية والأهداف التعليمية المنشودة، وتهتم خاصةً بمبحث التربية الإسلامية اهتماماً كبيراً وتضع له المشرفين أو الموجهين الذين يزورون المدارس بصفة مستمرة، ليطمئنوا على تطبيق تدريس المقررات تدريساً سليماً وذلك من خلال مكاتب الإشراف الموجودة في المديريات المنبثقة عن وزارة التربية والتعليم، كل ذلك من أجل توصيل القيم الإسلامية لطلبتنا بشفافية وموضوعية وسلامة من الأفكار والعقائد المنحرفة وذلك من أجل تهذيب عقلية الإنسان الفلسطيني وصولاً إلى إنسان مسلم يقوم بكافة الأعباء التي تناط به حينما يتخرج من المدرسة إلى المجتمع حاملاً معه القيم الأخلاقية والدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية والنفسية ليتعامل مع بني البشر معاملة سليمة بعيدة عن الشذوذ والفكر غير المتوافق، فمن مبحث التربية الإسلامية يحاول بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة للطلبة في مراحلها المتنوعة وكذا ترسيخ العقيدة المحمدية والقيم الإسلامية، وتوجيههم وإرشادهم إلى حياة واقعية بعيداً عن التطرف الفكري الذي نشهده في المجتمعات.

وقد حاولت وزارة التربية والتعليم في وضع تسعة عشر درساً موزعة على ستة وحدات متنوعة لتغطي أغلب القيم المنشودة لتدريس طالب هذه المرحلة، وقد حاول الباحثون في تحليل محتوى هذا الكتاب المقرر على الصف التاسع الأساسي وذلك من أجل وضع لبعض التوصيات أمام المسؤولين سواء كانت إيجابية أو غيرها من أجل الرقي بمناهجنا والإفادة لطلبتنا وأولياء أمورنا.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: تسعى الدول المتقدمة في غرس القيم في نفوس طلبة المدارس الأساسية، ذلك من أجل ترسيخ المفاهيم والمعلومات القيّمة في نفوس الناشئة؛ وذلك لأن الطلبة في هذه المرحلة يمكن تنشئتهم على الفضائل النبيلة التي يرتئيها لهم دينهم، وعادات وتقاليد مجتمعاتهم، وذلك من أجل التماسك للنسيج الاجتماعي وعمليات الضبط للقيم والمفاهيم المستقاة من تعاليم دينهم الحنيف، ولمّا كانت فلسطين من الدول الفتيّة التي اعتمدت على سواعد خبرائها وعلمائها في وضع المناهج لأبنائها بدلاً من استيرادها من دول أخرى، وفي ذلك خير كثير، لذلك كانت المقررات التي تقدم لطلابنا هي حصيلة الجهد الذي قدمه المختصين في هذا المجال.

وبناءً على ما تقدّم ذكره فإن الباحثين وهم من العاملين في حقل التربية والتعليم ارتأوا القيام بهذه الدراسة والتي تنحصر في التساؤل الرئيس التالي:

ما القيم المتضمنة لكتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

ويتفرع من التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

س1: ما القيم التربوية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

س2: ما القيم النفسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

س3: ما القيم الاجتماعية والاقتصادية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

س4: ما القيم الثقافية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

س5: ما القيم السياسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

أهداف الدراسة-تهدف الدراسة إلى تحقيق الآتي:

- الكشف عن القيم التربوية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي.

- بيان القيم النفسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي.

- معرفة القيم الاجتماعية والاقتصادية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي.

- إبراز القيم الثقافية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي.

- الكشف عن القيم السياسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي.

أهمية الدراسة: تكتسب الدراسة أهميتها من خلال:

- تكمن أهمية الدراسة في كونها الأولى من نوعها والتي تناول فيها الباحثين مبحث التربية الإسلامية للصف التاسع الأساسي وذلك حسب – علم الباحثين واطلاعهم-.

- يعد موضوع القيم من المواضيع المهمة في تدريسها في مرحلة المراهقة ولمّا كان طلبة الصف التاسع من مرحلة المراهقين؛ فإن هذه الدراسة تأتي في وقتها المناسب للطلبة في هذه المرحلة.

- تعد هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العربية والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسات؛ خاصةً في مجال القيم.

- قد يستفيد من هذه الدراسة المعلمين، والمشرفين التربويين، وأولياء أمور الطلبة في تنظيم القيم قد يستفيد من هذه الدراسة المعلمين، والمشرفين التربويين، وأولياء أمور الطلبة في تنظيم القيم اللازم تدريسها في هذه المرحلة.

حدود الدراسة: تتحدد هذه الدراسة من الحدود الآتية:

الحد الموضوعي: تتحدد هذه الدراسة بموضوعها دراسة تحليلية للقيم المتضمنة لكتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي، وقد اعتمد الباحثون الجزء الثاني من مبحث التربية الإسلامية المقرر للصف التاسع الأساسي.

الحد الزماني: فهي تنحصر بحدود وقت إجراء هذه الدراسة الفصل الدراسي الأول 2018/ 2019.

مصطلحات الدراسة: يعرض الباحثون لتعريفات لأهم المصطلحات التي وردت في دراستهم إجرائياً على النحو الآتي:

القيم: ويعرفها الباحثون بأنها: محددات للسلوك الإنساني والذي له قيمة علمية تعلمية.

كتاب مبحث التربية الإسلامية: ويعرفه الباحثون بأنه أحد المباحث التي تدرسها وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف التاسع الأساسي والمحصور في كتاب التربية الإسلامية.

الصف التاسع الأساسي: ويعرفه الباحثون بأنه مجموع الطلبة المسجلين الذين وصلوا إلى الصف التاسع وفقاً للمعايير التي تضعها وزارة التربية والتعليم لمثل هذا الصف.

دراسات سابقة: من خلال الاطلاع على الأدب التربوي، استطاع الباحثون أن يستعرضوا بعضاً من الدراسات السابقة التي عالجت مشكلات قريبة من مشكلة دراستهم وهي على النحو الآتي:

- دراسة إيهاب عبد المعطي الأغا (2010) بعنوان: " القيم المتضمنة في منهاج المطالعة والنصوص للصف التاسع في محافظات غزة دراسة تحليلية"

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد القيم المتضمنة في كتاب المطالعة والنصوص للصف التاسع في محافظات غزة بجزأيه، وما يجب أن يشتمل عليه من قيم من وجهة نظر خبراء المناهج وتحديد القيم التي تحتاج إلى إثراء واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم أداة تحليل المحتوى للوقوف على هذه القيم، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن الكتاب قد اشتمل على مجموعة كبيرة من القيم، في المجال العقائدي، والمجال التعبدي، والمجال الأخلاقي، والمجال الاجتماعي، والمجال السياسي، والمجال الاقتصادي، والمجال العلمي، والمجال البيئي، والمجال الجمالي، وقد حصل المجال العلمي على أعلى نسبة مئوية، وكان ترتيبه الأول من بين المجالات التسعة، تلاه المجال الأخلاقي، ثم الاجتماعي، ثم العقائدي، ثم السياسي، ثم الاقتصادي، كما أشارت النتائج على وجود خلل في توزيع القيم داخل المجال الواحد، فقد اتضح من خلال المقارنة بين النسب أن هناك تفاوتاً في توزيع القيم داخل كل المجالات باستثناء المجال الأخلاقي حيث أشارت النسب إلى وجود اعتدالية في التوزيع داخل فقرات المجال.

- دراسة شريف علي حمّاد (2011) بعنوان: " جودة محتوى كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية العليا بفلسطين في ضوء معايير جودة المحتوى وتنظيمه"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى توافر معايير جودة تنظيم المحتوى ومعايير جودة المحتوى في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية العليا "السابع والثامن والتاسع "بفلسطين ،ولتحقيق ذلك قام الباحث ببناء أداة البحث "الاستبانة" ، وطبق الأداة على عينة قوامها 43 معلماً ومعلمة ممن يدرسون الصفوف والكتب محل البحث بمدارس محافظة خان يونس، مستخدما المنهج الوصفي، وقد توصل البحث إلى أن مجال المحتوى حصل على أعلى متوسط في الصف السابع يليه مجال إخراج الكتاب للصف الثامن ،في حين أن تنظيم المحتوى حصل على نسب متوسطة في بعض المعايير وضعيف في البعض الآخر أما باقي المجالات فقد حصلت على متوسطات عالية ومتوسطة وضعيفة، مما يدلل على أن الكتب الثلاثة كانت متوسطة الجودة في التنظيم والمحتوى .

- دراسة سمية سلمان العجرمي (2012) بعنوان: " دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتب التربية الإسلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان للصف الرابع الأساسي بفلسطين"

هدفت الدراسة إلى تحديد القيم المتضمنة في كتب التربية الإسلامية وكتب التربية الاجتماعية (التربية الوطنية والتربية المدنية) وكتب حقوق الإنسان للصف الرابع الأساسي بفلسطين، كما هدفت إلى معرفة مدى ملائمة القيم المتضمنة في كتب التربية الإسلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان لتلاميذ الصف الرابع الأساسي بفلسطين واستخدمت الباحثة المنهج التحليلي، بأسلوبه تحليل المحتوى ، وتكونت عينة الدراسة من كتب مبحث التربية الإسلامية ومبحث التربية الاجتماعية والتي تضم كتب) التربية الوطنية والتربية المدنية (، ومن كتب مبحث حقوق الإنسان للصف الرابع الأساسي، واستخدم الباحث في دراسته أداتين ، قائمة اشتملت أهم أبعاد القيم ، والقيم الفرعية المندرجة تحتها، و أداة تحليل المحتوى ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :تبين من خلال تحليل كتب التربية الإسلامية أن " القيم الدينية " قد احتلت المرتبة الأولى، ويليها "القيم الاجتماعية " ، ويليها "القيم الجمالية " ، ويليها "القيم السياسية والوطنية ، ويليها في المرتبة الأخيرة "القيم العلمية " .

- دراسة نجاة نوري نصير (2013) بعنوان: " القيم الإسلامية وأثرها في تعديل سلوك التلاميذ من وجهة نظر المعلمين " دراسة مقرر التربية الإسلامية للصف التاسع بمدينة طرابلس – ليبيا – نموذجاً"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تضمين مقرر التربية الإسلامية للصف التاسع على مجموعة من القيم الإسلامية، كما هدف البحث إلى التعرف على مدى تحقيق القيم الإسلامية الموجودة داخل مقرر التربية الإسلامية للأهداف المنشودة، وكذلك التعرف على معرفة الفروق ذات دلالة إحصائية تعزى للجنس في إجابات إفراد العينة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي كما استخدمت استبانة من إعدادها، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن مقرر التربية الإسلامية المقرر على تلاميذ الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي يتضمن العديد من القيم الإسلامية ، كما إن التربية الإسلامية عملية قيمة تسعى إلى تحقيق القيم الإسلامية الموجودة داخل المقرر للأهداف المنشودة، بينما بينت عدم وجود فروق جوهرية في آراء أفراد عينة البحث حول محاور الاستبانة وفقاً لمتغير الجنس.

- دراسة شاهر أبو شريخ، وعمر بني مصطفى (2014) بعنوان:" القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشرعية في كتب الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية في الأردن"

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى مراعاة محتوى كتب الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية في الأردن للقيم التربوية في ضوء الإطار العام للمناهج والكتب المدرسية باستخدام وحدة التحليل (الآية، الحديث) وتكون مجتمع وعينة الدراسة من جميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة المتضمنة في كتب الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية في ضوء الإطار العام للمناهج والكتب المدرسية، وقد بلغت (43) قيمة، موزعة على أربعة مجالات، وأن أكثر القيم التربوية تكراراً في المرحلة الثانوية جاءت ضمن مجال القيم "الإيمانية والعقدية" بتكرار (471) وبنسبة (14%) من مجموع القيم في المرحلة الثانوية.

- دراسة بكر المواجدة، ومحمد الزبون، ورضا المواضية (2015) بعنوان: " مفاهيم التربية السياسية في الإسلام ومدى تضمينها كتب التربية الإسلامية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية في الأردن"

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مفاهيم التربية السياسية في الإسلام ومدى تضمينها في كتب التربية الإسلامية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية في الأردن، واستخدم الباحثون في دراستهم المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة مجتمع البحث من كتب التربية الإسلامية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية. وقام الباحثون بتصميم استبانة لهذا الغرض اشتملت على ( 72 ) مفهوماً للتربية السياسية في الإسلام، وقد أظهرت النتائج توافر بعض المفاهيم السياسية بدرجة كبيرة ومتوسطة وقليلة ومفاهيم لم يرد ذكرها نهائياً في تلك الكتب.

التعقيب على الدراسات السابقة:

بعد الاطلاع على الدراسات السابقة تبين أن جميع الدراسات السابقة تناولت القيم من خلال مقررات أخرى، إلاّ دراسة ( نصير، 2013) والتي تناولت بعض القضايا التي تخص مقرر التربية الإسلامية في ليبيا لمدينة طرابلس، وبذلك افترقت الدراسة الحالية عنها في أنها تناولت مبحث التربية الإسلامية في فلسطين، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناولها موضوع التربية الإسلامية ، وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تناولت شريحة من المراهقين في فلسطين.

الطريقة والإجراءات

مقدمة:

نتعــرض إلى الإجــراءات والخطـوات المنهجيــة التي تمت في مجـال الدراسة الميدانية، حيث يتناول منهـج الدراسـة، ومجتمـع الدراســة، والعينـة التي طبقت عليهـا الدراسـة، إضـافـةً إلى توضيـح الأدوات المستخدمـة في الدراسـة وخطواتهـا، والأساليب الإحصائيـة التي استخدمت في تحليـل البيانـات للتوصـل إلى النتائج ومن ثم تحقيق أهداف الدراسة، وفيما يلي تفاصيـل مـا تقـدم:

منهــج الدراســـة: اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول الإجابة على السؤال الأساسي في العلم وماهيـة وطبيعة الظاهرة موضوع البحث، ويشمل ذلك تحليل الظاهرة، وبيئتها، وبيان العلاقة بين مكوناتها، ومعنى ذلك أن الوصف يتم أساساً بالوحدات أو الشروط أو العلاقـات أو الفئـات أو التصنيفات أو الأنساق التي توجد بالفعـل، وقد يشمل ذلك الآراء حولها والاتجاهات إزائها، وكذلك العمليات التي تتضمنها والآثار التي تحدثها، ومعنى ذلك أن المنهج الوصفي يمتد إلى تناول كيف تعمل الظاهرة (الأغا، والأستاذ،2003، 21).

نتائـج تحليل فقرات الدراسة وتفسيرهـا

النتائج المتعلقة على السؤال الأول: ما القيم التربوية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

تبين من خلال اطلاع الباحثين في مبحث التربية الإسلامية من الجزء الثاني قيماً تربوية لكنها غير كافية فكانت محدودة ويفضل أن يتناول الكتاب قيماً تربوية أكثر ممّا ذكر، وفي السطور الآتية تتضح الحاجة إلى زيادة القيم التربوية التي يحتاجها الطالب في هذه المرحلة من حياته التعليمية.

ففي الوحدة الأولي والتي تضمنت قيماً تربوية في التدبر والتفكر وأخذ العظة من خلال ضرب الأمثال وقد تشكلت هذه الأمثال من خلال قوله تعالى :) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ( ( الحشر، الآية: 21)، وقوله: )وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ( ( العنكبوت، الآية: 43).

وقد وضح ذلك في أنواع ضرب الأمثلة كما وردت في الكتاب العزيز وذلك من خلال عرض

الغائب في معرض الحاضر المشاهد، قال تعالى: )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ( ( البقرة، الآية: 275) .

والترغيب في العمل والحث عليه وغير ذلك من الأمثلة فكان موضوع ضرب التمثيل موضوعاً تربوياً يحاكي طبيعة المرحلة التي يمر بها طلبة الصف التاسع الأساسي، وتحدثت هذه الوحدة في الدرس الثاني منها عن فتن الدين ( فتنة المال والولد ، فتنة العلم ، فتنة السلطان والملك )، قال تعالى: ) مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( ( البقرة، الآية: 261).

وقد وضّح ذلك في قصص تربوية عرضت بطريقة مسلية تتناغم مع مرحلة النمو في هذه المرحلة وقد ظهر من خلال التحليلات نموذجين واضحين: النموذج الأول، وتمثّل في: رجل أتاه الله المال وتعددت أصناف هذا المال ( الجنتان ، الأعناب ، الشجر .... إلخ )

والنموذج الثاني : ذلك الرجل الفقير المؤمن الذي عرف حقيقة الدنيا ولم يخدع بها وبزخرفتها .

من خلال العرض السابق يتبين أن هذا الجزء احتوى على مجموعة من القيم التربوية المفيدة لهذه المرحلة ولكنها غير كافية؛ ممّا يتطلب زيادة الأمثلة للقيم اللازمة لهذه المرحلة وخاصةً أن الطلبة في مرحلة المراهقة وهي مرحلة حرجة للمربين وأولياء الأمور.

النتائج المتعلقة على السؤال الثاني: ما القيم النفسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

ويمكن من خلال مراجعة ما كتب في الوحدة تبين أن هناك مجموعة من القيم النفسية مثل الإيمان بالعمل الصالح فهو مقياس التفضيل عند الله، والمؤمن يقدم النصيحة للآخرين ابتغاءً لوجه الله سبحانه وقد حذرت آيات وأحاديث الوحدة الأولي من الكبر والغرور والعجب وهذه جميعها تؤدي إلى الشرك والكفر بالله.

أما الدرس الثاني فقد ركز على القيم الدينية حيث دعا الناس إلى عبادة الله الواحد الديان والدعوة إلى الاعتصام بدين الله تعالي وذلك من خلال ما ورد عن مريم في عبارتها لله عز وجل وبعرض أحداث غزوة أحد وقدرة الله على الخلق وهذا تبدّى من خلال الآيات التي دلت على معجزة ولادة عيسى عليه السلام وتأييده من الله عز وجل في حديثه وهو في المهد

وهذه الوحدة تناولت بعض القيم الدينية في الدرس السادس منها الحرص على الالتزام بطاعة الله والتمسك بالثقافة الإسلامية وحرص انتقاء الأصدقاء .

هذه القيم النفسية الواردة حول هذا الجزء وضعت بعناية، لكن لابد من محاكاة نفسية الإنسان المراهق لقضايا أخرى تفيد الطالب في حياته اليومية، وما ورد في هذا الجزء يحتاج إلى زيادة في التفصيل والبيان، خاصةً وأن القيم النفسية يحتاجها الطالب كثيراً لتواصله مع مدرسيه وزملائه وأولياء أمره، لذلك يجب أن تكون هذه القيم في سلّم القيم النفسية المقدمة للطالب، وهذا الأمر أصبح مهماً جداً؛ لأنه يطرق السلوكيات في المجتمع الفلسطيني فلذلك يرى الباحثون أنه لابد من زيادة القيم النفسية لطلبة الصف التاسع الأساسي والموجود جيد ولكنه غير كاف.

النتائج المتعلقة على السؤال الثالث: ما القيم الاجتماعية والاقتصادية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

أما في الدرس الخامس فقد ركزت على القيم الاجتماعية فتناولت موضوع التكليف والمسئولية وهذا ما يسعى إليه اليوم العلماء في الدول المتقدمة كما أن هذه الوحدة بينت طبيعة الرجل وطبيعة المرأة وطبيعة المساواة بينهما وقد تحدثت عن المسئولية الاجتماعية والمسئولية الشخصية فكان ذلك أن الإنسان مسئول عن نفسه وجوارحه وعلمه وعبادته وعمله ... إلخ.

أما الاجتماعية فتشمل رئاسة الدولة والمسئولية عن الأسرة والآباء والأمهات وركزت في الدرس السادس على التقليد الأعمى وهذا الأمر موضوعاً اجتماعياً بامتياز حيث تناولت أنواع التقليد المحمود والمذموم في الاعتقاد والسلوك ثم انتقلت إلى دوافع التقليد ومن دوافع هذا التقليد الجهل في الدين وضعف الشخصية كما تضمنت هذه الوحدة الحث عن دوافع التفكير وهو الجهل في الدين وضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس والانبهار في الثقافات الأخرى والانغماس فيها .

وفي الدرس الحادي عشر فقد بيّن الكتاب جوانب السلام حيث ركّز على صلح الحديبية وأهمية الصلح والسلم في الإسلام، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة، الآيتان: 159-160). وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (البقرة، الآية: 208)، وثال تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران، الآيات: 86-89)، وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الأنفال: الآية:1).

ومن ذلك يستفاد في العفو عند المقدرة والخشوع لله والشكر على نعمة الانتصار.

أما في الدرس الثامن (الحلال والحرام) فقد ركز هذا الدرس على الحلال والحرام، فالحلال كما ورد في الحديث فعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - :قال :-- سمعتُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيهِ : «إنّ الحلال بيِّن ، وإن الحرام بيِّن، وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات ، استبرأ لدينه وعِرْضهِ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يَوشك أن يرتَعَ فيه ، ألا ولكِّ ملك حمى ، إلا وإنّ حمى الله محارمُه ، ألا وإنَّ في الجسد مضغة ، إذا صلَحتْ صلَحَ الجسدُ كلُّه ، وإذا فسدت فسدَ الجسدُ كلُّه ، ألا وَهِي القلبُ" ( البخاري، د.ت: رقم الحديث 1946).

فالحلال لا يحتاج إلى اجتهاد كمعرفة الزواج والبيع والشراء...إلخ أمّا الحرام فقد وردت فيه نصوص بتحريمه كالقتل والسرقة والزنا ...إلخ، أمّا أمور المتشابهات مثل الغناء وأقل الحلال في الأمور الغنائية.

بينما في الوحدة الرابعة الدرس العاشر، ندب الإسلام الجهاد في سبيله والغزو لتكون كلمة الله هي العليا، فعن أبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض" ( البخاري، ب.ت: رقم الحديث 4659).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى" ( مسلم، د.ت: رقم الحديث: 3497).

بينما في الدرس الثاني عشر، ففيه تحدث عن الانتماء لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن والإسلام، والولاء لله عز وجل ونبذ الكفر وبيان الإخلاص الحميدة المستنبطة من الولاء والبراء والانتماء منها الإيثار والتواضع والبر وسعة الصدر والشجاعة والجرأة وغيرها من مكارم الأخلاق.

أمّا الوحدة الخامسة في الدرس الرابع عشر: حيث ركّزت على درس مهم بين المعاملات بين الناس ألا وهو الوديعة قال تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا( (النساء، الآية: 58).

وهذا ما ينقص مجتمعنا اليوم حيث الأمانة بين أبناء المجتمع الواحد على حفظ الأموال وتأمينها وإرجاعها إلى أهلها متى طلبها، وهذا الأمر يعين على وضع الأموال في الأماكن السليمة التي تسترد حينما يرجع صاحبها من السفر أو أن يشفى إن كان مريضاً فتعاد إلى صاحبها للاستفادة منها، وهذا حرز للمسلمين، بدلاً من المعاملات الربوية، كما ركزت هذه الوحدة على جانب من جوانب المعاملات منها قول الله تعالى:) وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ( (البقرة، الآية: 283).

وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاع من الشعير والرهن هذا في يد المرتهن، فلا يجوز التصرف به سواء ببيع أو هبة، فما أحوجنا إليه اليوم، ومن فوائده التخلص من القيود الربوية التي يذهب إليها المسلمون لاستجلابها من البنوك الربوية فهو عرض دون منفعة فقد قيل: كل قرض جرّ نفعا فهو ربا، وقد قيل أن هذا حديث نبوي، وبعد التحقق من قبل الباحثين واستفسارهما من أهل التخصص، فهو ليس بحديث لكن يؤخذ به لأن كلامه علمي منطقي.

أما في الدرس السادس عشر فقد ذكر أن المال الذي يعطيه المقرض إلى المقترض لينتفع به ثم يرده دون زيادة مشروطة فهذا يساعد على التعاون بين الناس وفعل الخيرات وتيسير أمور الناس وهذا طبعاً يساعد المسلمين عن الابتعاد عن القروض الربوية من البنوك سواء كانت إسلامية في مسماها أو غير إسلامية، فعن عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراً، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظاً، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد الخل العسل" ( الطبراني، 2008: رقم الحديث: 88).

وقد قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( (البقرة، الآية: 280).

من خلال الاطلاع على وحدات الجزء الثاني فإنه قد استوفى جميع القيم الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لطلبة الصف التاسع الأساسي وما قدّم للطالب فهو يفي بالغرض.

النتائج المتعلقة على السؤال الرابع: ما القيم الثقافية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

ومن خلال معجزة عيسى عليه السلام وضح لنا تأييد المولى عز وجل له بتشكيل الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيصبح طيراً بإذن الله وكان عليه السلام يمسح على أعين الأعمى والأبرص فيبرئان بإذن الله، وهذه الثقافة الطبية وغيرها كإحياء الموتى بإذن الله وإخبار الناس بما يأكلون ويدخرون من أصناف الطعام قال تعالى: )إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ ( (آل عمران، الآيات: 45 – 48).

أما في الوحدة الثالثة، الدرس السابع: فقد ظهر من خلال دراسة الباحثين للكتاب أن هناك اهتمام للحفظ والضبط والتثبيت كما واهتمت هذه الوحدة بالتصنيف والتأليف حيث أظهرت للطلبة تصنيف الكتب إلى أبواب الصحيحين وكتب السند، وكذلك بينت الوحدة أن بعض العلماء صنف كتبه وفقاً لأسماء الصحابة كالمسانيد وكذلك هناك تصنيف يظهر من خلال أسماء الشيوخ والمعاجم فهذه الوحدة كانت مخصصة لبيان كيفية استخدام علمائنا الأوائل لمناهج البحث العلمي الخاصة التي لم يسبقهم بها أحد، فبينت منهجية مصادرنا الإسلامية وكتبنا ومعاجمنا فلكل عالم منهجه الخاص في تأليف كتبه، فهذه القيم العلمية والثقافية التي لم يسبق أسلافنا الأوائل أحد في ذلك فعلى سبيل المثال لا الحصر موطئ الإمام مالك فقد اجتهد في تصنيفه، فصنفت أحاديثه وفقاً لاجتهاده الخاص وفتواه، وهي عبارة عن جملة أحاديث مرفوعة وأثار موقوفة، أمّا مسند الإمام أحمد بن حنبل حيث جمع أحاديث كل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حدى فرتبه وكان يتحرّى السند وهكذا لكل علمائنا فكل له طريقته ويطول الحديث فيها.

أمّا الدرس التاسع، فقد اهتم هذا الدرس بالبيئة حيث اهتم المسلمون الأوائل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالنظافة والنظام والزراعة والإضاءة ...إلخ وغيرها من الأمور الأخرى، ففي النظافة: الوضوء في الفروض الخمسة وغسل الجمعة، فعَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كُلّ مُحْتَلِم (ابن ماجة، د.ت: رقم الحديث: 98).

أمرنا الحبيب مُحمد صلي الله عليه و سلم بإطفاء المصابيح بالليل, و بعد سنوات عديدة من البحث العلمي حول تأثير الضوء علي الإنسان و البيئة, قال العلم صدق رسول الإسلام, فإظلام المصابيح إعجاز نبوي يقي الإنسان و بيئته من التلوث الضوئي الذي ينشأ من التعرض الزائد للضوء في الليل، كما حذرنا الحبيب صلي الله عليه و سلم من خطر المصابيح إذا تركناها موقدة عند النوم و ذلك في عدد كبير من الروايات, منها ما ذكر علة التحذير و هي الخوف من الاحتراق بنارها, و منها ما جاء بدون ذكر لعلة الأمر بإطفاء المصابيح لتعم النصيحة و الرحمة النبوية كل المخلوقات في كل زمان و مكان، فعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لا تَتْركوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُون") البخاري، د.ت: رقم الحديث: 3935).

وعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُم)"البخاري، د.ت: رقم الحديث: 6294).

أمّا في الزراعة: فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلمٍ يغرسُ غرساً أو يَزْرَعُ زَرْعاً فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلاَّ كان له به صدقة" (البخاري، د.ت: رقم الحديث: 2320).

عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، قال: "أرض المحشر، والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره"، قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: "فتهدي له زيتًا يسرج فيه، فمن فعل فهو كمن أتاه" (ابن ماجة، د.ت: رقم الحديث: 429/1-430).

تبين لدى الباحثين أن هناك قيماً ثقافية مفيدة لطلبة الصف التاسع الأساسي، وقد تناول الكتاب مجموعة من القيم الثقافية المتنوعة التي لها فائدتها في حياة الإنسان الفلسطيني من خلال تمسكه بدينه ليعرف الجوانب الثقافية التي وضعها الإسلام لأتباعه وما توفر في الجزء الثاني من الكتاب من قيم ثقافية لهو أرقى ممّا كتبه علماء الغرب الذين يوهموننا أنهم من أصحاب الثقافة والحضارة، وديننا الحنيف فيه الكثير من القيم الثقافية التي تصقل شخصية الإنسان وتجعله يتناول هذه القيم باعتزاز وافتخار.

النتائج المتعلقة على السؤال الخامس: ما القيم السياسية المتضمنة في كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر على طلبة الصف التاسع الأساسي؟

ففي الدرس الثالث عشر ركّز على قيم الشجاعة والإقدام المتمثلة في شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه القائد المحنك ومنها يستلهم السمع والطاعة والاقتداء بسلفنا الصالح وبيان بذل الجهد الذي أقدم الصحابة في سبيل الله وجعل الجهاد في سبيله ذروة سنامه، وعدم الاعتراض على القرارات المصيرية كوضع الرجل المناسب في المكان المناسب امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيف الله المسلول استله الله على رقاب أعدائه.

كما جاء في الوحدة السادسة، الدرس السابع عشر، مجموعة من الحقوق التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان بغض النظر عن أنواعها، فقد تحدثت هذه الوحدة في الحق عن الحياة، وكرامة الإنسان والحرية والموازنة بين الحقوق والواجبات، وقد اشترط الإسلام لممارسة هذه الحقوق ضوابط دون أن تلحق أضراراً بالممتلكات.

بينما في الدرس التاسع عشر فقد تحدثت هذه الوحدة عن عزة الإسلام والشموخ والشجاعة والقوة والرحمة والمودة، كقوله تعالى:

) مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ( (الفتح، الآية: 29).

اتضح من العرض السابق أن الجزء الثاني من كتاب مبحث التربية الإسلامية المقرر لطلبة الصف التاسع الأساسي تضمن مجموعة من القيم السياسية والتي لها عظيم الأثر على الشخصية الإسلامية بصفة عامة، وعلى الشخصية الفلسطينية بصفة خاصة، فها هم مؤلفو الكتاب وضعوا لطلبتنا أمثلة للإقدام والشجاعة، ونحن بحاجة إليها اليوم كثيراً، خاصةً ونحن نجابه ثيراً، خاصةً ونحن نجابه أعتى دولة أعتى دولة ذات جبروت لا تقيم للإنسانية وزناً، وقد تمثلت هذه في شجاعة أبنائنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمؤامرات التي تحاك ضدنا، فلذلك كانت لهذه الوحدة في مكانها السليم ولا تحتاج إلى زيادة، ولكنها تحتاج إلى بعض الأمور والاستراتيجيات والتي تبسط توصيل هذه القيم إلى أبنائنا.

التوصيات

انطلاقا ممّا خلصت إليه الدراسة من نتائج، أمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات يلخصها الباحثون فيما يلي:

- ضرورة التوازن في طرح القيم لطلبة الصف التاسع الأساسي في مبحث التربية الإسلامية.

- توضيح مراد الشارع في القيم المطروحة وخاصةً عند ذكر الآيات.

- يفضل زيادة القيم والتي يحتاجها الطالب في مرحلة المراهقة.

- ضرورة عقد مؤتمرات وورش عمل لموضوع القيم وذلك لزيادة الأبحاث والنتائج المنبثقة عنها والتي تساعدنا في وضع القيم المناسبة لكل مرحلة من مراحل التعليم وفقاً لمراحل النمو.

- ضرورة التركيز على متطلبات مرحلة النمو التي يمر بها طلبة مرحلة الصف التاسع الأساسي ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنمية القيم في هذه المرحلة وفقاً لتطور ونمو الطالب.

- ضرورة التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمدارس والجامعات وكليات التربية في الجامعات الفلسطينية في إعادة دراسة منظومة القيم خاصةً في مرحلة المراهقة التي يمر بها الطلبة.

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم ) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (

-

الأغا، إيهاب عبد المعطي (2010): القيم المتضمنة في منهاج المطالعة والنصوص للصف التاسع في محافظات غزة دراسة تحليلية، كلية التربية، رسالة ماجستير، قسم المناهج وطرق التدريس، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.

-

الأغا، إحسان، والأستاذ، محمود (2003): مقدمة في تصميم البحث التربوي، ط3، مطبعة الرنتيسي، غزة، فلسطين.

-

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (د.ت): صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

-

حمّاد، شريف علي (2011): جودة محتوى كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية العليا بفلسطين في ضوء معايير جودة المحتوى وتنظيمه، المؤتمر الوطني للتقويم التربوي، رام الله، فلسطين.

-

أبو شريخ، شاهر، وبني مصطفى، عمر (2014): القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشرعية في كتب الثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية في الأردن، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد 15، العدد 3، البحرين.

-

الطبراني، سليمان بن أحمد أبو القاسم (2008): معجم الطبراني الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر.

-

العجرمي، سمية سلمان (2012): دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتب التربية الإسلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان للصف الرابع الأساسي بفلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين.

-

ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (د.ت): سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر.

-

مسلم، الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري (د.ت): صحيح مسلم، مؤسسة البلاغ، بيروت، لبنان.

-

المواجدة، بكر، والزبون، محمد، والمواضية، رضا (2015): مفاهيم التربية السياسية في الإسلام ومدى تضمينها كتب التربية الإسلامية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية في الأردن، مجلة دراسات العلوم التربوية، المجلد 42، العدد 3، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص ص 947 - 961

-

نصير، نجاة نوري (2013): القيم الإسلامية وأثرها في تعديل سلوك التلاميذ من وجهة نظر المعلمين " دراسة مقرر التربية الإسلامية للصف التاسع بمدينة طرابلس – ليبيا – نموذجاً"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اللغات الرئيسة، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، نيلأي، ماليزيا.

واقع ومكانة المرأة في الحضارات القديمة والمغرب القديم

الدكتورة: مالية بصال المركز الجامعي مرسلي عبد الله -تيبازة

الأستاذ: أحمد سايح مرزوق خميس مليانة

الملخص: